【摘要】全球数据空间正形成欧盟“规则先行”、美国“市场驱动”与亚洲“政府引导”的三足鼎立之势。文章深入剖析三大模式的治理逻辑、技术架构与生态差异,并为中国探索“政府引导、市场驱动”的特色路径提供借鉴。

引言

数字经济的浪潮正以前所未有的力量重塑世界,数据,作为这场变革的核心驱动力,其价值已毋庸置疑。但是,原始的数据就像散落的珍珠,只有被有效串联,才能绽放出璀璨的光芒。现实中,“数据孤岛”林立、隐私安全顾虑重重、跨主体协作信任缺失,这些问题共同构成了一道无形的壁垒,严重阻碍了数据价值的充分释放。

正是在这样的背景下,可信数据空间(Trusted Data Space)应运而生。它并非一个简单的数据库或云平台,而是一种全新的数据基础设施与流通范式。它旨在通过一套标准化的技术与治理规则,让数据在保持主权可控、隐私安全的前提下,实现跨组织、跨行业、甚至跨国界的高效、可信流通与融合应用。

放眼全球,主要经济体都在这条赛道上加速布局。一场围绕数据空间主导权的无声竞赛已然展开。有趣的是,这场竞赛并未走向单一的终点,反而在不同的土壤中开出了形态各异的花朵。国际上已然形成了三大主流模式,它们分别是欧盟的“规则先行”、美国的“市场驱动”以及亚洲的“政府引导”。这三大模式共同描绘了一幅波澜壮阔的全球数据空间发展图景,它们之间的差异、碰撞与借鉴,对我们理解未来数字世界的格局,特别是对中国探索自身发展路径,具有极其重要的意义。

一、🌐 全球数据空间的“三国演义”

%20拷贝-vvfs.jpg)

如果将全球数据空间的构建比作一场大戏,那么欧盟、美国和亚洲无疑是舞台上最引人注目的三位主角。他们各自选择了不同的剧本,演绎着风格迥异的故事。

1.1 🇪🇺 欧盟的“规则乌托邦”·法律与标准引领的联邦式理想

远在欧洲大陆,欧盟选择了一条用规则和法条精心铺就的“乌托邦”之路。这条路的核心诉求非常明确,那就是捍卫“数字主权”(Digital Sovereignty),确保欧洲的数字未来掌握在自己手中,而不是被外部的科技巨头所支配。

1.1.1 治理理念·数据主权至上的“立法先行”

欧盟模式的基石,是其堪称全球最严密的数据治理法律框架。这并非一蹴而就,而是一个层层递进、逻辑清晰的立法过程。

《通用数据保护条例》(GDPR)是起点。它为个人数据权利划定了清晰的红线,确立了“数据处理合法性、公平性和透明性”等基本原则,为整个数据治理体系奠定了以人为本的基调。

《数据治理法》(DGA)是承接。它着眼于促进数据共享,规范了数据中介机构的角色,并为公共部门数据的再利用建立了框架,旨在安全地“打开”数据的大门。

《数据法》(Data Act)是高潮。它更进一步,将数据访问权从个人数据扩展到了工业数据,特别是物联网(IoT)设备产生的数据。它赋予了用户访问和转移其设备产生数据的权利,旨在打破制造商的数据垄断,促进售后市场和相关服务的创新。

这一系列法律组合拳,共同构建了一个以数据主权为绝对核心的治理理念。它强调,数据的所有者或产生者,无论是个人还是企业,都应拥有对其数据的最终控制权,可以自主决定谁、在何种条件下、出于何种目的使用其数据。这是一种自上而下的、强有力的顶层设计,试图用法律的确定性来对抗市场的不确定性。

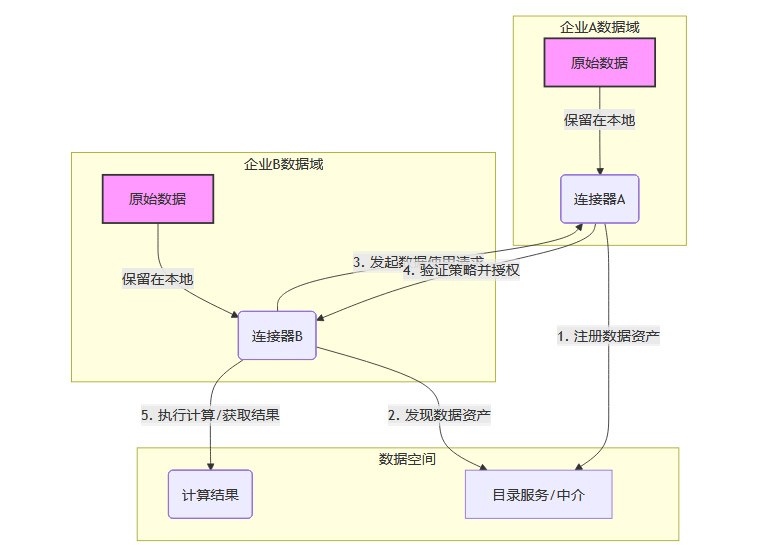

1.1.2 技术架构·“数据不动,价值动”的去中心化联邦

在法律的指引下,欧盟的技术路线也显得独树一帜。他们极力避免建设一个庞大的、集中的“数据中央银行”,而是推崇一种联邦式、去中心化的架构。其中的两大旗帜性项目便是GAIA-X和国际数据空间协会(IDSA)。

这种架构的精髓在于“数据不动,价值动”。具体来说,它意味着:

数据原地存储。各参与方的数据保留在自己的本地服务器或信任的云环境中,无需进行物理上的集中汇聚。这从根本上解决了数据持有者“不愿、不敢、不能”共享数据的核心痛,因为数据从未离开自己的掌控范围。

通过“连接器”对话。每个参与数据空间的企业都会部署一个标准化的“连接器”(Connector)。这个连接器像一个智能的“数据海关”,负责执行数据访问策略、管理身份认证、记录操作日志。

价值按需流动。当需要进行数据分析或应用时,不是将原始数据传来传去,而是将计算任务或分析模型“推送”到数据所在地执行,或者只交换经过严格脱敏和聚合后的结果。流动的不再是原始数据本身,而是数据中蕴含的价值。

我们可以通过一个简化的流程图来理解这个过程。

这个架构的优点显而易见,它最大限度地保障了数据主权和安全,促进了参与方之间的信任。

1.1.3 生态与实践·多点开花的行业数据空间

在宏伟蓝图的指引下,欧盟正在积极推动覆盖各个关键领域的14个共同数据空间建设。这些项目不是纸上谈兵,而是已经深入产业肌理的真实实践。

Catena-X是工业领域的典范。它由宝马、西门子、博世等德国汽车和工业巨头发起,旨在构建一个覆盖整个汽车产业链的数据网络。通过Catena-X,一条轮胎的碳足迹、一个零部件的来源、一辆汽车的维修记录,都可以在产业链上下游之间安全、可信地追溯和共享,极大地提升了供应链的透明度和效率。

欧洲健康数据空间(EHDS)则聚焦于敏感的医疗领域。它希望让欧洲公民无论身处哪个成员国,都能方便地访问自己的电子病历,同时在严格的隐私保护下,为科研和公共卫生提供高质量的数据支持。

这些实践的共同特点是强调多元协同和价值网络构建。它们不是由单一巨头主宰,而是由行业联盟、协会和众多参与者共同建设和治理,形成一个共生共荣的生态系统。

1.1.4 理想与现实的差距

尽管欧盟的模式设计精巧、愿景宏大,但这个“规则乌托邦”在落地过程中也面临着现实的挑战。

高昂的合规成本。对于中小企业而言,理解并遵循复杂的法律框架、部署标准化的技术组件,是一笔不小的开销,这可能无形中抬高了参与门槛。

标准落地之难。统一的标准是联邦式架构的生命线,但在多元化的欧洲,让不同国家、不同行业的参与者就技术细节达成一致并严格执行,其协调难度巨大。

创新与监管的平衡。过于严苛和前置的监管,有时可能会束缚商业模式的创新,使得整个生态的演进速度慢于市场驱动的模式。

1.2 🇺🇸 美国的“平台共和国”·市场驱动的云与API经济

将视线转向大洋彼岸的美国,我们看到的是一幅截然不同的景象。这里没有欧盟那样铺天盖地的统一立法,也没有国家层面的宏大技术架构。取而代之的,是一个由市场力量自下而上塑造的、由科技巨头主导的“平台共和国”。

1.2.1 治理理念·“舞台搭建者”与市场自律

在美国,政府的角色更像是一个“舞台搭建者”而非“总导演”。联邦政府通过发布《联邦数据战略》、推动“data.gov”等开放数据计划,鼓励数据的开放和利用,但很少直接干预私营部门的数据共享模式。其核心治理理念可以概括为以下几点。

相信市场。认为市场竞争是催生创新和效率的最佳土壤。数据空间的形态、技术和商业模式,应该由市场参与者在竞争与合作中自发探索形成。

行业自律为主。鼓励行业内部形成联盟,制定数据共享的标准和行为准则。政府的监管通常是“事后”的,主要针对已经出现的垄断、欺诈或大规模数据泄露等问题。

实用主义至上。相比于抽象的“主权”概念,美国模式更关注数据共享能否带来实实在在的商业价值和效率提升。

这种“无为而治”的宽松环境,为科技巨头的野蛮生长提供了肥沃的土壤。

1.2.2 技术架构·云巨头与API经济的双核驱动

美国数据空间的技术底座,并非某个统一的架构,而是由两大力量共同塑造。

第一个核心是云平台。亚马逊的AWS、微软的Azure、谷歌的Google Cloud,这些云巨头不仅提供算力和存储,更重要的是,它们构建了庞大的数据市场(Data Marketplace)和数据共享服务。企业可以将自己的数据产品在这些市场上架,供其他用户订阅和使用。整个数据的发现、访问、计费和交付流程都在云平台内一站式完成,极其高效。这实际上形成了一个个以云平台为中心的、事实上的中心化数据空间。

第二个核心是API经济(API Economy)。API(应用程序编程接口)是不同软件系统间对话的通用语言。在美国,通过开放标准化的API来实现数据交换已经成为行业共识。

在金融领域,像Plaid这样的公司通过API连接了数千家银行和金融科技应用,用户只需授权一次,就能让记账软件、投资应用安全地访问自己的银行账户数据。

在医疗领域,基于FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)标准的API正在打通医院、诊所和保险公司之间的信息孤岛,让患者的健康记录得以顺畅流转。

这种以云平台和API为核心的架构,高度强调商业效率和技术生态的繁荣。开发者可以像搭积木一样,快速调用各种数据API,组合出创新的应用和服务。

1.2.3 生态与实践·创新活跃的商业联盟

在这种模式下,美国的生态呈现出极高的创新活跃度和商业模式多样性。

金融数据交换(FDX)就是一个典型的行业联盟。它聚集了几乎所有主流银行、金融机构和科技公司,共同制定和维护金融数据共享的API标准,确保了整个生态的互操作性。

医疗信息交换(HIE)网络遍布全美,它们作为区域性的数据共享平台,连接着辖区内的各类医疗机构,促进临床信息的交换。

这些实践的特点是,它们通常由商业需求直接催生,目标明确,迭代迅速。

1.2.4 繁荣背后的隐忧

然而,这个由市场主导的“平台共和国”也并非完美无瑕。

数据垄断风险。云巨头和平台公司在事实上掌握了数据流通的入口和渠道,这带来了数据垄断和“赢者通吃”的风险,可能会扼杀小型创新企业的生存空间。

隐私保护的压力。在强烈的商业利益驱动下,用户数据的过度采集和滥用问题时有发生。尽管有《加州消费者隐私法》(CCPA)等州级法律的约束,但相比欧盟GDPR,其保护力度和统一性仍有差距。

标准碎片化。缺乏顶层协调,导致不同行业、不同联盟之间的标准可能存在差异,形成新的“标准孤岛”,阻碍了跨行业的更大范围数据融合。

1.3 🌏 亚洲的“政府引导”模式·安全与发展的混合式路径

亚洲,特别是以中国、日本、韩国、新加坡为代表的东亚国家,则走出了一条介于欧盟和美国之间的混合式路径。这条路径最鲜明的特征,就是政府在其中扮演了强有力的引导者和规划者角色。

1.3.1 治理理念·安全优先与顶层设计

亚洲模式的治理理念,深刻地烙印着本地区的文化和发展阶段特征。

国家战略导向。数据被视为关系国家竞争力和安全的关键战略资源。因此,数据空间的发展被纳入国家整体发展战略中,由政府进行统一规划和顶层设计。

安全与发展并重。在鼓励数据利用的同时,对数据安全,特别是跨境数据流动的安全,给予了极高的重视。相关法律法规通常会强调数据分类分级、重要数据出境安全评估等要求。

政府与市场结合。政府不仅制定规则,还常常亲自下场,投资建设国家级的数据基础设施,如数据中心、数据交易所等,以引导和培育市场。

这种模式试图在欧盟的“严监管”和美国的“松管制”之间找到一个平衡点,既要确保安全可控,又要激发市场活力。

1.3.2 技术架构·集中与分布相结合的混合体

在技术架构上,亚洲模式也体现了其“混合”的特点,常常是集中式与分布式架构的结合。

国家级基础设施。政府主导建设一批公共属性强的数据基础设施。例如,韩国的国家级数据中心,新加坡政府主导的个人数据授权管理平台SingPass,以及中国各地兴起的数据交易所,它们在一定程度上扮演了数据流通枢纽的角色,带有一定的集中式色彩。

拥抱新兴技术。为了解决数据共享中的信任和安全难题,亚洲国家普遍对隐私计算、区块链等新兴技术抱有极高的热情。这些技术天然具有去中心化、可追溯、防篡改的特性,可以与现有的基础设施结合,构建“可用不可见”的可信数据流通环境。例如,通过联邦学习在多个机构间联合建模,或利用多方安全计算进行联合统计,都可以在不暴露原始数据的情况下实现价值融合。

1.3.3 生态与实践·各具特色的国家探索

亚洲各国的实践路径也呈现出丰富的多样性。

日本提出了“可信数据自由流动圈”(DFFT)的国际倡议,并由DADC(数据社会推进协议会)等机构在国内推动数据空间的落地,强调建立国际互认的规则体系。

新加坡则以其高效的政府执行力著称。其金融管理局主导的SGFinDex,就是一个典型的公私合营(PPP)数据共享平台,允许居民通过授权,一站式地整合自己在不同银行和政府机构的财务信息。

中国的探索则更为宏大和系统。从国家层面出台《“数据要素×”三年行动计划》,到各地建设数据交易所、成立数据集团,再到各行业积极试点隐私计算应用,形成了一套“政府规划、国企引领、市场参与”的立体化推进格局。

1.3.4 引导模式的挑战

政府的强力引导带来了高效的资源调动和明确的发展方向,但也伴随着一些潜在的挑战。

市场活力的激发。过度依赖政府规划和国有资本,可能会在一定程度上抑制民营企业和初创公司的创新积极性。如何设计机制,让市场真正成为资源配置的决定性力量,是一个持续的课题。

标准统一与互通。在快速推进的过程中,不同地区、不同行业可能会形成各自的数据标准和平台,如果缺乏有效的协调,未来可能面临新的“孤岛”问题,整合成本高昂。

国际对接的复杂性。在强调数据安全和主权的同时,如何构建一套与国际主流规则(如GDPR)兼容互认的体系,以促进合规的跨境数据流动,是亚洲模式需要解决的关键问题。

二、⚔️ 三大模式的“异”与“同”·一场跨越大陆的对话

%20拷贝-bbif.jpg)

将三大模式并置,我们看到的不仅是地理上的区隔,更是哲学层面的分野。它们在治理主导、技术选型和生态构建上,展现出鲜明的对比。但同时,在奔向可信数据流通这一共同目标的过程中,它们又在某些方面殊途同归。

2.1 治理主导力量的差异·谁来执笔?

数据空间的宏伟蓝图,由谁来执笔绘制?这是三大模式最根本的分歧所在。

欧盟的答案是法律与标准。它相信,只有通过严谨的、自上而下的规则体系,才能在多元化的成员国之间建立起信任的基石,才能确保公平竞争和个人权利不受侵犯。法律是那支最权威的笔。

美国的答案是市场与企业。它信奉“看不见的手”的力量,认为商业创新是最高效的驱动力。企业在追逐利润的过程中,会自发地找到数据共享的最佳路径。市场是那支最富创造力的笔。

亚洲的答案则是政府的顶层设计。它强调在国家战略的框架下,统筹规划,有序推进。政府既是规则的制定者,也是关键资源的组织者。政府是那支把握全局方向的笔。

我们可以用一个表格来更直观地对比这三者的核心差异。

2.2 技术架构的路线之争·如何建桥?

如果说数据孤岛是河流的两岸,那么数据空间的技术架构就是连接两岸的桥梁。三大模式选择了不同的“建桥”方案。

欧盟选择的是“联邦式悬索桥”。这座桥的特点是结构轻盈(数据不移动)、跨度极大(支持大规模协作),但对每一个锚点(连接器)和每一根缆绳(标准协议)的工程精度要求极高。它的核心是去中心化和互操作性。

美国建造的是“巨型商业立交桥”。以云平台为中心,无数条匝道(API)高效地连接着四面八方的车流(数据流)。这座桥通行效率极高,商业繁荣,但交通枢纽的拥堵和垄断风险也随之而来。它的核心是平台化和API经济。

亚洲则在修建“多功能组合桥”。它既有政府投资建设的主干道(国家级基础设施),也鼓励企业修建各式各匝道(商业应用),同时在桥梁的关键节点上,安装了最先进的安防系统(隐私计算、区块链)。它的核心是混合架构与安全合规。

2.3 生态构建的哲学分野·如何育林?

一片繁荣的数据生态,就像一片生机勃勃的雨林。三大模式的“育林”哲学也大相径庭。

欧盟像一位生态学家。他精心规划物种(多元主体),设定环境参数(法律规则),希望构建一个物种多样、相互依存、能够自我调节的价值网络。他关注的是整个生态系统的长期健康和稳定。

美国则像一位风险投资家。他提供一片肥沃的土壤(市场环境),然后让各种树木(科技公司)自由生长,信奉优胜劣汰的丛林法则。他坚信,最终长出的参天大树(科技巨头)将定义整个森林的样貌。

亚洲更像一位园艺师。他有明确的规划,会亲自种下一些关键的树种(国有企业、基础设施),修剪枝叶(安全监管),并引导其他植物的生长方向,最终形成一个既美观又有序的国家级园林。

2.4 殊途同归的共同趋势·终点在何方?

尽管路径不同,但在前行的过程中,三大模式也展现出了一些明显的趋同趋势。这表明,在构建可信数据空间这件事上,存在着一些颠扑不破的“第一性原理”。

标准化的重要性日益凸显。无论是欧盟的GAIA-X,美国的FDX,还是亚洲各国推动的行业标准,大家都认识到,没有统一的“语言”,数据流通就是空谈。

安全合规成为刚性约束。随着全球数据安全法规日趋严格,任何模式都无法忽视隐私保护和合规要求。隐私计算等技术正在从“可选项”变为“必选项”。

多元主体协同治理成为共识。即便是市场驱动的美国,也通过行业联盟的方式进行协同治理。纯粹的单边主义是行不通的,数据空间的生命力在于连接与共生。

国际合作的探索从未停止。数据流动天然具有跨国属性。欧盟与日本、美国与英国之间的数据合作框架谈判,以及DFFT等国际倡议,都表明大家在积极寻找跨模式对话与协作的可能。

三、🇨🇳 中国的破局之路·在平衡中寻求超越

%20拷贝-rzmx.jpg)

身处这场全球数据治理的浪潮之中,中国既是重要的参与者,也面临着独特的挑战。简单地复制任何一种模式都不可取。立足本国国情,博采众长,走一条“政府引导、市场驱动”相结合的融合创新之路,是中国推动数字经济高质量发展的必然选择。

这条路,本质上是在多个维度上寻求一种精妙的平衡。

3.1 顶层设计与法治基石·在“管”与“放”之间求平衡

中国需要借鉴欧盟“立法先行”的经验,但要避免其可能带来的过度僵化。这意味着,我们需要在保障安全和促进流通之间找到平衡点。

完善数据基础制度。近年来,中国相继出台了《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》,为数据治理搭建了“四梁八柱”。下一步的关键,是加快构建以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为核心的数据基础制度体系。特别是数据“三权分置”(资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权)的创新提法,为破解数据权属难题提供了中国方案,需要通过更详细的法律法规予以落地。

推动分类分级管理。并非所有数据都需要同等级别的保护。对数据进行科学的分类分级,明确核心数据、重要数据和一般数据的界定标准与流通规则,可以实现精准监管,避免“一刀切”式的过度管制,为数据的“活水”留出足够宽阔的河道。

3.2 核心技术与标准自主·在“引进”与“自研”之间求平衡

数据空间的核心竞争力,最终体现在技术上。中国需要在开放合作与自主可控之间找到平衡。

加速关键技术突破。必须将隐私计算(多方安全计算、联邦学习、可信执行环境)、区块链、数据溯源、可信身份认证等核心技术作为战略重点,加大研发投入,形成一批具有自主知识产权的解决方案。这不仅是技术问题,更是保障数字主权和产业安全的战略问题。

主导和参与标准制定。技术上的领先,最终要固化为标准上的话语权。我们应积极参与ISO、ITU等国际标准化组织的相关工作,同时加快国内数据空间技术标准、接口规范、安全协议的制定和统一。推动形成一套既能与国际接轨,又能体现中国管理要求的国家标准体系,避免在未来的数据竞争中受制于人。

3.3 多元生态与市场活力·在“引导”与“驱动”之间求平衡

政府的引导作用不可或缺,但数据空间的最终繁荣,必须依靠市场的力量。我们需要在政府的“有为之手”与市场的“无形之手”之间找到最佳结合点。

培育多元市场主体。一个健康的生态,需要丰富的物种。除了鼓励行业龙头企业和互联网平台发挥“链主”作用,更要大力培育一批专业的“数据商”和第三方服务机构**。这些机构可以专注于数据清洗、标注、评估、合规审计等环节,成为数据要素市场的“毛细血管”和“润滑剂”。

推动三类空间试点。根据《“数据要素×”三年行动计划》的指引,分类推进企业、行业、城市三类数据空间建设。

企业数据空间。鼓励大型企业集团内部率先打通数据,提升运营效率。

行业数据空间。在制造、金融、医疗、交通等重点行业,由行业协会或龙头企业牵头,打造标杆性项目,形成可复制、可推广的模式。

城市数据空间。结合智慧城市建设,整合公共数据与社会数据,赋能城市治理和民生服务。

通过试点先行,以点带面,可以避免大规模建设的风险,让市场在实践中检验和完善不同的商业模式。

3.4 国际合作与话语权构建·在“开放”与“安全”之间求平衡

在全球化的今天,关起门来搞建设是行不通的。中国需要在维护国家数据安全与参与全球数据治理之间找到平衡。

积极参与全球规则制定。我们不能只是被动地接受或应对外部规则,而应主动提出中国方案,在全球数据治理的舞台上发出中国声音。积极参与联合国、G20、金砖国家等多边框架下的数字经济议题,推动形成一个更加公平、合理、包容的全球数据治理体系。

探索跨境数据安全流动新范式。在严格遵守国内法律的前提下,探索通过双边或多边协议、建立“数据海关”试点、应用隐私计算技术等方式,构建安全合规的跨境数据流通通道。这对于支持“一带一路”数字丝绸之路建设、服务中国企业“走出去”具有重要意义。

结论

全球可信数据空间的建设,已然进入一个多元共治、技术融合、生态创新的新阶段。欧盟以其深厚的法治传统,为世界贡献了以规则和标准为锚的治理范式;美国凭借其强大的市场活力,展示了以平台和创新为驱动的商业图景;亚洲则立足后发优势,探索了以政府引导和安全为基石的发展路径。

三者并无绝对的优劣之分,它们都是特定历史、文化和战略选择下的产物。对于中国而言,这场全球范围的探索提供了宝贵的镜鉴。我们的破局之路,不在于简单模仿,而在于融合创新。

这条路的核心,是在政府的战略引导下,充分释放市场的创新活力;在坚守数据安全底线的同时,最大限度地促进数据要素的价值流动。通过持续完善法律法规、突破关键核心技术、培育繁荣多元生态,并以更加开放自信的姿态参与国际合作,中国不仅能够构建起适合自身国情、安全可信、充满活力的数据空间,更有望为全球数字治理的未来,贡献一份充满东方智慧的中国方案。

📢💻 【省心锐评】

别再纠结于模式之争了。无论是欧洲的“规矩”,美国的“市场”,还是亚洲的“引导”,都只是工具。真正的赛点在于,谁能率先构建起跨越组织边界、真正让产业受益的数据价值链。让数据跑起来,而不是躺在合规的“保险箱”里,这才是硬道理。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-hond.jpg)

评论