【摘要】生成式AI对人类思维的影响并非单向强化逻辑而削弱创造。它是一个双向认知放大器,其最终效应取决于我们主动设计的人机协作模式。

引言

科技圈最近流传一个颇具吸引力的推测。它认为,生成式AI和大语言模型的普及,正在系统性地重塑我们的大脑。这个观点声称,AI作为一种高度逻辑化的工具,会持续“喂养”我们负责分析的左脑,同时让负责创造的右脑陷入“饥饿”。长此以往,人类社会可能演变为一个逻辑能力超常但创造力枯萎的群体。这个论断听起来既符合直觉,又令人不安。作为一名从业多年的技术架构师,我认为有必要深入剖-析这个“AI悖论”,厘清其背后的技术现实与认知科学依据。这不仅是一个有趣的话题,更直接关系到我们未来如何与AI共存及协作。

🌐 一、迷思的源起与科学的审视

%20拷贝-vttb.jpg)

这个悖论的根基,建立在一个广为人知的概念之上,即大脑的左右半球功能划分。我们需要先审视这个根基是否牢固。

1.1 深入人心的“左右脑分工”神话

大众文化中流传着一个简洁的模型。

左脑 被描绘成逻辑、理性、分析的中心。它处理语言、数字、推理和线性思考。

右脑 则被视为创造、直觉、情感的源泉。它负责空间感知、艺术想象、整体性思维。

这个模型极具吸引力,因为它为复杂的个体差异提供了一个简单的解释框架。人们乐于用“左脑型”或“右脑型”来给自己和他人贴上标签。这种二元划分,为“AI增强左脑”的说法提供了温床。生成式AI处理数据、遵循指令、生成结构化文本和代码,这些行为在表面上完美契合了“左脑”的工作模式。因此,AI的使用会不成比例地锻炼左脑,这个推论显得顺理成章。

1.2 现代神经科学的修正与澄清

事实远比这个流行模型复杂。现代神经科学通过脑成像等技术,早已对左右脑功能有了更精确的认知。

1.2.1 功能侧化不等于功能独占

大脑两半球确实存在**功能侧化(Functional Lateralization)**现象。例如,对大多数右利手者而言,语言中枢主要位于左半球。但这不代表右半球完全不参与语言处理。右半球在理解语言的韵律、情感色彩和幽默等方面扮演着关键角色。功能侧化指的是优势或主导,而非绝对的、排他性的分工。

1.2.2 复杂任务依赖全脑协同

无论是逻辑推理还是艺术创作,任何复杂的认知活动都需要左右脑通过胼胝体(Corpus Callosum)进行海量信息交换与协同工作。

逻辑推理 一个程序员编写代码,不仅需要左脑的逻辑组织能力,也需要右脑的空间结构想象力来构建整个软件架构。

艺术创作 一位画家构思作品,不仅需要右脑的想象力和美感,也需要左脑的分析能力来规划构图、色彩搭配和执行技巧。

创造力本身就是逻辑与想象的结合体。 认为AI只能与大脑的一侧“对话”,是对大脑工作机制的严重低估。大脑是一个高度整合的复杂网络,而非两个独立运作的处理器。

下表清晰对比了流行神话与科学事实。

因此,“AI喂养左脑,饿死右脑”这一论断的科学基础本身就是动摇的。 它基于一个被过度简化的、甚至可以说是错误的认知模型。要准确评估AI的影响,我们必须跳出这个框架,直接审视AI的技术本质及其与人类认知交互的真实方式。

🌐 二、生成式AI的技术本质与双重角色

将生成式AI简单归类为“逻辑工具”,是对其技术能力的误解。它的工作原理决定了其既能服务于分析,也能催化创造。

2.1 从技术原理看AI的“逻辑面”

生成式AI,特别是基于Transformer架构的大语言模型,其核心是基于概率的序列生成。模型通过学习海量数据,掌握了语言、代码、图像等信息的内在统计规律和模式。当它接收一个提示(Prompt)时,它会预测下一个最有可能出现的词元(Token)。

这个过程表现出强烈的逻辑性。

遵循指令 它能精确理解并执行复杂的指令。

结构化输出 它能生成格式严谨的代码、报告和数据分析。

推理能力 它能在一定程度上进行逻辑推导和数学计算。

这些能力使其成为强大的分析助手,能够高效完成传统意义上与“左脑”功能相关的任务,例如信息检索、数据整理、代码编写和逻辑梳理。从这个角度看,它的确是一个逻辑放大器。

2.2 从应用场景看AI的“创造面”

然而,同样的技术原理,也赋予了AI惊人的创造潜力。创造,在某种程度上可以被视为在既定规则和模式内进行新颖的、有价值的组合。生成式AI恰恰擅长此道。

发散性联想 AI可以基于一个简单的概念,生成大量风格迥异的诗歌、故事开头或广告文案。它打破了人类思维的惯性,提供了意想不到的连接。

视觉化想象 文生图模型(如Midjourney, Stable Diffusion)可以将抽象的文字描述转化为具体的、富有想象力的图像。这本身就是一种强大的创造性赋能。

风格迁移与融合 AI可以学习并模仿任何艺术家的风格,或者将多种风格进行融合,创造出全新的视觉体验。

人们正在使用生成式AI进行各种创造性工作。

艺术家 用它来生成创作灵感、草图和视觉元素。

音乐家 用它来创作旋律、和弦和编曲。

设计师 用它来快速生成设计方案和原型。

作家 用它来构思情节、打磨文笔和克服写作障碍。

在这个角色中,AI不是逻辑执行者,而是创意催化剂。它降低了创造的门槛,让更多人能够将自己的想法变为现实。

2.3 AI的双重角色对比

我们可以通过下表更直观地理解AI在逻辑与创造两个维度的双重角色。

结论很明确,生成式AI本质上是一个通用的认知工具,其属性是中性的。 它既可以被用于高度结构化的逻辑任务,也可以被用于高度开放的创造性探索。将其定性为纯粹的“左脑工具”,是一种以偏概全的看法。

🌐 三、认知协同的三种演化路径与反向可能

%20拷贝-epna.jpg)

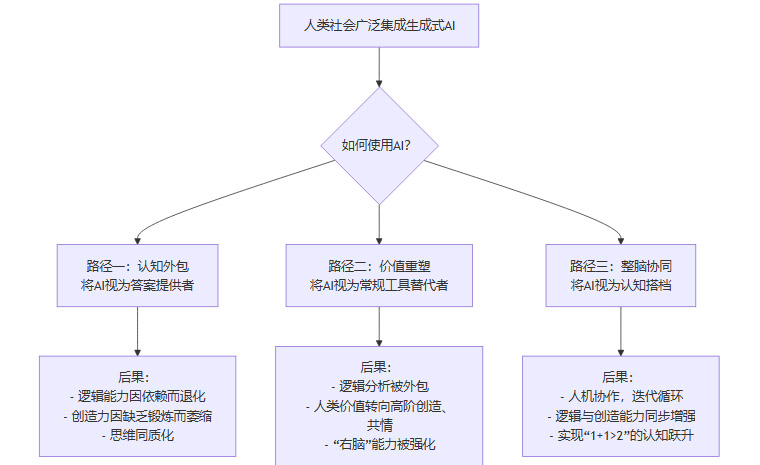

既然AI同时具备逻辑和创造的双重属性,那么它与人类思维的长期互动,会导向怎样的未来?这并非一个单向的、确定的过程,而是存在多种可能的演化路径。这取决于我们如何选择使用它。

3.1 路径一 “左脑强化”与认知外包

这是最令人担忧的一种路径,也是“AI悖论”所描述的场景。

3.1.1 路径描述

在这个模型中,人类将越来越多可标准化的、基于逻辑的分析任务外包给AI。因为AI在这些任务上更快、更准。久而久之,人类大脑在这些领域的锻炼机会减少,相关神经通路可能被削弱。这类似于我们习惯使用计算器后,心算能力会下降。

思维模式 倾向于寻求标准答案和最优解,批判性思维和独立解决复杂问题的能力下降。

工作流程 变成“提问-复制-粘贴”的模式,人类从问题的解决者退化为AI的提示词工程师。

产出特征 内容和解决方案趋于同质化和模板化,因为它们都源于相似模型的“平均化”输出。

3.1.2 潜在风险

这种路径的长期风险是认知能力的“空心化”。我们可能保留了提出问题的能力,却逐渐丧失了独立求解过程的深度思考能力。左脑非但没有被“增强”,反而因为过度依赖而变得懒惰和脆弱。

3.2 路径二 “右脑反弹”与价值重塑

这是对第一种路径的直接反作用力,呈现出一种反向的可能。

3.2.1 路径描述

当AI接管了大部分常规的逻辑分析工作后,人类的价值点会发生转移。市场和组织会更加珍视那些AI难以替代的能力。

这些能力包括:

高阶创造力 提出全新的概念、范式和艺术形式。

共情与沟通 理解他人情感,建立深度人际连接。

复杂决策 在信息不完全、充满不确定性的情况下做出判断。

身体智慧 通过实践和体验积累的精湛技艺。

3.2.2 发展趋势

在这个路径中,人类会将更多的时间和精力投入到这些“右脑”特质的培养上。教育体系、企业培训和个人发展都会向这个方向倾斜。AI的普及,反而倒逼人类回归并深化自身最独特的价值。 逻辑分析能力并未消失,而是作为一种基础能力,其重要性让位于更高阶的创造与整合能力。

3.3 路径三 “整脑协同”与人机共生

这是最理想,也最需要主动设计的一条路径。它不将人与AI视为替代关系,而是共生演化的合作伙伴。

3.3.1 路径描述

在这个模型中,人类有意识地将AI作为增强自身全脑能力的工具。我们利用AI来处理信息、执行任务,但始终保持主导地位,将AI的产出作为思考的素材,而非最终答案。

工作流程 变成一个动态的、迭代的“人-机-人”循环。人类提出初始构想,AI生成多种可能性,人类进行批判性筛选、整合和深化,再交由AI进行优化。

能力发展 逻辑分析能力和创造性思维能力得到同步提升。我们用AI来验证逻辑,从而有更多精力进行创造;我们用AI来激发创意,再用逻辑去评估和实现它。

3.3.2 实现方式

这需要一套全新的方法论。我们不再仅仅是AI的使用者,更是这个协作系统的设计者和驾驭者。我们定义问题、设定边界、评估结果,并对整个过程负责。

3.4 三种路径的可视化

我们可以用下面的Mermaid流程图来清晰地展示这三种可能的演化路径。

这三种路径并非相互排斥,它们可能在不同领域、不同个体身上以不同比例混合出现。但哪一种路径成为主导,将深刻影响人类社会的未来形态。而这个选择权,掌握在我们自己手中。

🌐 四、“整脑驾驭”的实践框架与方法论

%20拷贝-svry.jpg)

要实现最理想的“整脑协同”路径,空谈理念是无用的。我们需要一套可执行的实践框架和具体的方法论,在日常工作和学习中有意识地引导人机交互。

4.1 核心原则 人类主导与批判性思维

所有方法论都建立在一个核心原则之上,即始终保持人类在认知回路中的主导地位和最终判断权。AI是强大的副驾驶,但方向盘必须握在人类手中。这意味着对AI的任何输出都不能全盘接受,必须经过批判性的审视、验证和整合。

4.2 任务设计与流程创新

改变我们与AI的协作方式,是实现“整脑驾驭”的第一步。

4.2.1 “人类优先”工作流

传统的“AI优先”工作流是,我们遇到问题,首先向AI提问。这容易让我们陷入AI给出的思维框架。“人类优先”工作流则反其道而行之。

人类构思初版(Version 0) 在不借助AI的情况下,独立思考问题,形成初步的框架、草图或解决方案。这保证了原创思考的火花得以保留。

AI作为“陪练”介入 将初版方案交给AI,让它进行扩展、优化、提供变体或寻找漏洞。

人类整合与决策 基于AI的反馈,进行批判性吸收,形成最终版本。

这个流程确保了AI是辅助我们思考,而不是代替我们思考。

4.2.2 AI扮演“反方辩友”

为了锻炼批判性思维,我们可以主动要求AI扮演“唱反调”的角色。

“请从反对的角度,分析我这个方案的三个主要风险。”“为这个设计理念,提供三个失败的案例或可能导致失败的场景。”“生成与主流观点完全相反的论据。”

这种用法强迫我们跳出自己的思维舒适区,审视问题的多个侧面,从而深化对问题的理解。

4.3 思维模式与能力建设

工具的改变,最终需要思维模式的适配。

4.3.1 刻意练习“无AI时段”

如同健身需要专门的训练时间,我们也需要刻意保留不使用AI的深度思考时段。在这段时间里,我们依靠自己的大脑进行推理、计算和创作。这能有效防止基础认知能力的退化,保持思维“肌肉”的强健。

4.3.2 从“答案思维”转向“问题思维”

AI擅长提供答案,但这容易让我们忽视更重要的一项能力,即定义和提出好问题的能力。在AI时代,一个人的核心竞争力,将越来越多地体现在他能提出多么深刻、多么有洞察力的问题上。我们需要将训练重心从“如何解决问题”部分转移到“如何定义一个值得解决的好问题”上。

4.3.3 拥抱不确定性与多模型验证

任何单一AI模型都有其固有的偏见和局限性。一个成熟的使用者,会同时使用多个不同架构或来源的模型,对同一个问题进行交叉验证。比较不同模型的输出,观察它们的差异,可以帮助我们更好地理解问题的复杂性和答案的不确定性,避免被单一信源误导。

4.4 组织层面的治理与评估

对于企业和团队而言,需要建立机制来引导健康的AI使用文化。

4.4.1 建立内容多样性监控指标

为了对抗AI可能带来的内容同质化,组织可以建立一些简单的监控指标。

内容相似度 定期检测团队产出的报告、代码或设计方案的相似度。

独立思考时间 鼓励并记录员工在“无AI时段”进行深度工作的时长。

AI依赖度评估 通过问卷或工具使用分析,评估团队对AI的依赖程度,及时预警过度依赖的风险。

4.4.2 明确AI的角色与责任边界

组织需要清晰地定义AI在工作流程中的角色。它是初稿生成器、数据检查员,还是灵感激发器?同时,必须明确,最终的责任承担者永远是人类,而不是AI。这有助于强化员工的主人翁意识和审慎态度。

下表总结了“整脑驾驭”的实践框架。

通过系统性地实施这些策略,我们可以主动选择“整脑协同”的路径,将AI的挑战转化为人类认知能力进化的契机。

结论

回到最初的问题,生成式AI会“喂养左脑,饿死右脑”吗?

答案是否定的。这个引人注目的悖论,建立在两个错误的假设之上。第一,它误解了大脑的工作方式,套用了一个过时且不科学的左右脑分工模型。第二,它误解了生成式AI的技术属性,将其片面地视为一个纯逻辑工具。

生成式AI的本质,是一个强大的、通用的认知协同工具。它既能以前所未有的效率执行逻辑分析,也能以超乎想象的方式激发创造灵感。它对人类思维的影响,并非“此消彼长”的零和游戏,而更像一面镜子,映照出我们的使用方式。

如果我们选择被动依赖,将其视为提供标准答案的“自动售货机”,那么我们的批判性思维和独立思考能力确实面临被侵蚀的风险,无论是左脑还是右脑的功能都会因此变得迟钝。

如果我们选择主动驾驭,将其视为激发思考、拓展边界的“认知搭档”,那么我们的逻辑能力和创造能力将可能在更高维度上实现协同进化。

我们正处在一场规模空前的全球性认知实验中。这场实验没有预设的脚本,最终结果充满变数。决定未来的,不是AI技术本身,而是我们每一个使用者、每一个组织所做出的选择。通过有意识地设计人机协作流程,培养批判性思维,并保持对人类独特价值的坚守,我们完全有能力引导这场实验走向一个更积极的方向,实现逻辑与创造的共同跃升。

📢💻 【省心锐评】

AI不会天然导致思维失衡。它既是逻辑的放大器,也是创意的催化剂。真正的分野在于我们选择成为AI的“提问机器”,还是成为驾驭AI的“认知架构师”。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-pmlr.jpg)

评论