【摘要】AI正将营销4P从经验规则升级为可计算系统,驱动产品、价格、渠道、推广的决策逻辑,向实时、动态、个体化与可验证的范式深度演进。

引言

营销4P理论,即产品(Product)、价格(Price)、渠道(Place)、推广(Promotion),自诞生以来,始终是构建市场战略的基石。它提供了一个稳定、可靠的分析框架,帮助企业在复杂的商业环境中定位自身。然而,这个经典框架的运行机制,长期以来高度依赖市场调研、历史经验与决策者的直觉判断。它更像是一门艺术,而非一门精确的科学。

随着人工智能,特别是生成式AI技术的快速普及,营销的底层操作系统正在被重写。AI并非简单地为4P理论提供一个更高效的工具,它正在从根本上改变每一个P的决策逻辑与执行路径。过去基于静态规则和滞后反馈的营销模式,正被一个实时感知、动态调整、精准触达的智能化体系所取代。

这场变革的核心,是将4P从一套“经验规则集”转变为一个“可计算系统”。在这个新系统中,每一个决策都有数据支撑,每一个动作都可以被量化验证,每一个环节都能形成快速的反馈闭环。企业与市场的关系,也从被动的响应,转向主动的预测与智能化的服务引导。

一、 核心判断:从经验规则到可计算系统

%20拷贝-yian.jpg)

营销智能化转型的本质,是决策范式的根本性迁移。传统的4P框架在执行中充满了不确定性,而AI的介入,正是要将这些不确定性压缩至最低。

1.1 决策范式的根本转变

传统的营销决策链条漫长且充满噪音。一个产品的定价,可能源于数月前的市场调研报告;一次推广活动,可能基于上个季度的销售复盘。这种基于“经验规则”的模式,存在几个固有缺陷:

滞后性:决策依据的是历史数据,无法实时响应市场变化。

模糊性:依赖于对群体的宏观洞察,无法下钻到个体颗粒度。

不可验证性:很难精确归因,著名的“广告费浪费一半”难题便是典型。

AI驱动的“可计算系统”则完全不同。它将营销活动解构成一系列可量化、可优化的数学问题。

实时性:决策基于毫秒级的数据流,能够捕捉瞬时变化。

个体化:决策单元从“人群包”细化到“独立用户”,实现真正的千人千面。

可验证性:通过A/B测试、增量模型(Uplift Modeling)等科学方法,精确度量每一个动作的实际效果。

下表清晰对比了两种范式在核心维度上的差异。

1.2 系统化重塑的四个方向

这种范式转变,具体体现在4P的四个方面:

产品(Product):从满足“最大公约数”需求,转向服务“最小可服务单元”。

价格(Price):从静态、区域性的定价,转向动态、个体化的实时调价。

渠道(Place):从物理或数字的孤立触点,转向线上线下一体化的全域融合。

推广(Promotion):从广覆盖的“广播式”传播,转向一对一的“对话式”沟通。

接下来,我们将逐一拆解AI如何在技术层面实现对这四个经典模块的深度重塑。

二、 产品(Product):数据驱动的个性化与共创

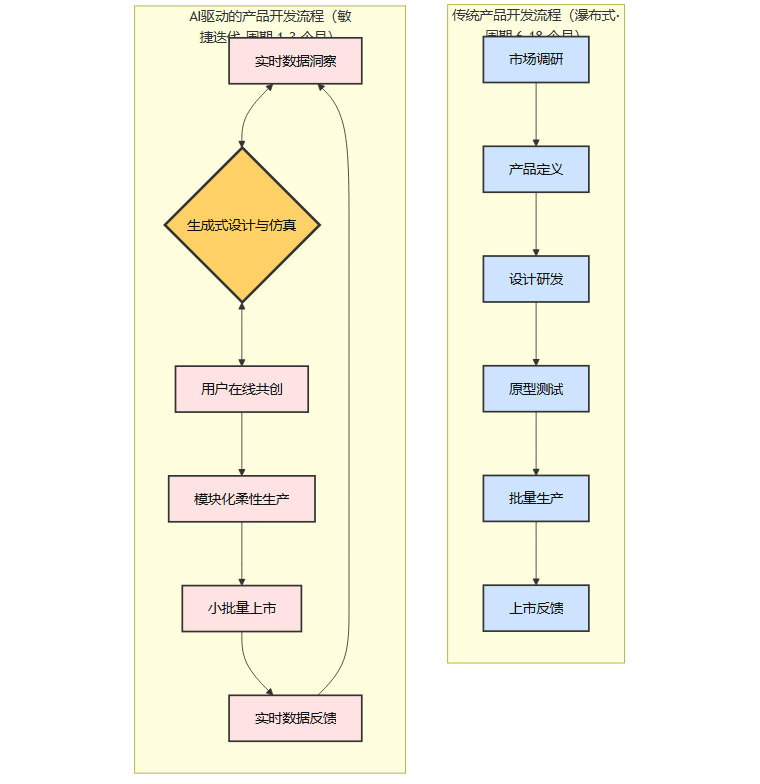

传统产品开发遵循“调研-定义-研发-上市”的瀑布流模式,周期长、风险高。AI则通过数据驱动,将这一过程改造为敏捷、精准、且与用户共创的迭代模式。

2.1 趋势预测与生成式设计

在产品定义阶段,AI扮演了“市场超级雷达”与“灵感放大器”的角色。

2.1.1 多源数据驱动的趋势预测

企业不再仅仅依赖焦点小组或问卷调查。AI系统能够实时汇聚并分析海量非结构化数据,以发现潜在的市场机会。

社交聆听(Social Listening):利用NLP技术(如BERT、GPT系列模型)分析社交媒体、论坛、评论区中的用户讨论,精准捕捉新兴需求、功能痛点和情感倾向。

视觉趋势分析:通过计算机视觉模型,分析海量的图片、视频内容(如时尚穿搭、家居设计),识别流行的色彩、款式、材质等视觉元素。

销售与行为数据挖掘:结合时序预测模型(如Prophet、LSTM)与关联规则挖掘(如Apriori算法),从内部销售数据和用户行为日志中发现跨品类的消费趋势和潜在的组合需求。

2.1.2 生成式设计与虚拟仿真

AI不仅能发现趋势,还能直接参与设计过程。

生成式设计(Generative Design):工程师输入设计约束(如材料、成本、强度),AI算法(如拓扑优化、GAN)能够生成数千种满足条件的设计方案,供人类筛选和优化。

虚拟原型与仿真:在产品开模前,通过数字孪生(Digital Twin)技术在虚拟环境中对产品进行性能、可靠性、用户体验等多维度仿真测试,以极低成本完成快速试错和迭代。

2.2 从“最大公约数”到“最小可服务单元”

AI使得大规模个性化定制(Mass Customization)在经济上变得可行。

2.2.1 个性化配置与共创

产品的供给逻辑,正从满足群体的“最大公约数”,转向服务个体的“最小可服务单元”。

智能配置器:在线上,AI驱动的产品配置工具可以根据用户的历史行为、偏好,甚至实时问答,推荐最适合的组件、功能或设计方案。例如,护肤品牌根据用户上传的皮肤照片和环境数据,实时生成个性化配方。

用户参与共创:AI工具降低了设计的门槛,让普通用户也能参与到产品创造中。运动鞋品牌允许用户上传脚型扫描数据,AI即时生成并可视化适配的鞋型设计。

2.2.2 模块化生产与柔性供应链

个性化定制的背后,是生产体系的变革。

模块化设计:产品在设计之初就被拆分为标准化的模块,AI根据用户需求进行智能组合。

柔性生产:AI调度系统(如APS)与工业物联网(IIoT)结合,能够实现生产线的快速换产和混线生产,支持“一件起订”的C2M(Customer-to-Manufacturer)模式。

2.3 缩短从洞察到量产的周期

AI将整个产品生命周期管理(PLM)的效率提升到了新的高度。下面的流程图展示了这一变化。

三、 价格(Price):算法驱动的动态与公平

%20拷贝-lexs.jpg)

定价是4P中最直接影响利润的环节。传统定价方式带有强烈的“赌性”,而AI则将其改造为一个精密的、动态的优化过程。

3.1 投放前:仿真推演与需求预测

在产品上市前,AI就能大幅降低定价风险。

3.1.1 价格弹性估计

价格弹性,即价格变动1%会导致销量变动百分之几,是定价的核心依据。

因果推断模型(Causal Inference):利用双重差分(DID)、工具变量(IV)或更先进的因果森林(Causal Forest)等模型,从历史数据中剥离出促销、季节性等混杂因素,精确估计价格与销量的真实因果关系。

需求曲线描绘:通过仿真,AI可以模拟在不同定价点上的预期销量、收入和利润,帮助决策者找到最优定价区间,而非依赖经验拍板。

3.2 上线后:毫秒级动态定价

产品上线后,AI定价系统会变成一个永不疲倦的“交易员”,根据市场变化实时调整价格。

3.2.1 多因子定价模型

动态定价模型会综合考虑远超人力范围的变量。

核心变量:实时供需关系、库存水平(SKU维度)、竞争对手价格(通过爬虫实时监控)。

用户变量:用户生命周期阶段(LTV)、历史购买力、价格敏感度画像。

行为信号:用户在页面的停留时长、鼠标移动轨迹、比价行为等,这些微弱信号可以反映其购买意愿和对价格的犹豫程度。

环境因素:天气、节假日、宏观经济指数等。

3.2.2 核心算法:强化学习

多臂老虎机(Multi-Armed Bandit, MAB) 及其变种是动态定价中常用的强化学习算法。系统将不同的价格点或折扣视为不同的“老虎机”,通过少量探索(Exploration)来测试不同价格的效果,然后将大部分流量分配给当前收益最高的“手臂”(Exploitation),从而在“测试新价格”和“使用最优价”之间取得动态平衡。

3.3 约束设置:平衡利润与公平

无约束的动态定价极易引发“价格歧视”的指责,损害品牌形象。因此,一个成熟的AI定价系统必须内置公平与合规的“护栏”。

规则约束:设置价格波动的上下限、调价频率限制、不同用户群体间的最大价差等硬性规则。

公平性算法:在模型训练中引入公平性指标,确保算法不会因为历史数据中的偏见而对特定人群(如基于地理位置、设备类型)产生系统性的不利定价。

可解释性:利用SHAP等工具解释每次调价的主要驱动因素,便于审计和应对用户质询。

四、 渠道(Place):全域融合与智能履约

传统零售时代,“渠道为王”意味着对物理货架的掌控。电商时代,线上线下渠道并行但往往割裂。AI则扮演了“粘合剂”的角色,真正实现了全域渠道的融合与高效协同。

4.1 统一用户视图:打通全域触点

实现全域融合的第一步,是知道“谁是谁”。

4.1.1 客户数据平台(CDP)

CDP是实现统一用户视图的技术中枢。其核心工作流如下:

数据采集:通过SDK、API、ETL等方式,汇集来自网站、App、小程序、线下门店POS系统、CRM、社交媒体等所有触点的数据。

身份打通(Identity Resolution):这是CDP最关键的技术。通过确定性匹配(如手机号、UnionID)和概率性匹配(如设备ID、IP地址、行为序列),将不同触点上的匿名或已知的用户身份关联到同一个唯一的ID上。

标签与画像构建:基于统一身份,为每个用户构建包含人口属性、行为偏好、生命周期阶段、消费能力等在内的360度全景画像。

4.1.2 全链路用户旅程追踪

有了统一视图,品牌就能追踪用户在不同渠道间的流转路径,实现无缝的体验衔接。

线上引流至线下:用户在线上浏览某商品后,AI可以判断其购买意图,并推送附近门店的试用优惠券。

线下体验反哺线上:用户在门店试穿后扫码,商品自动加入其线上购物车,方便回家后决策购买。

4.2 智能预测与高效履约

渠道融合的第二步,是实现“货”的智能流转。

4.2.1 需求预测与库存分配

精细化预测:AI模型能够将需求预测下钻到“SKU x 门店 x 天”的粒度,极大提升预测准确性。

智能分仓与调拨:基于预测结果,AI驱动的库存管理系统会自动计算最优的库存分配方案(如哪些货品放前置仓,哪些放中心仓),并生成跨区域、跨门店的智能调拨建议,最大化库存周转率,降低缺货或积压风险。

4.2.2 智能履约

当用户下单时,AI系统会实时计算最优履约方案。

就近履约:系统自动匹配距离用户最近、有库存且配送成本最低的门店或前置仓进行发货,即“店仓一体”。

动态路径规划:对于即时配送,AI算法会根据实时路况、订单密度、骑手位置,为骑手规划最高效的取派路径。

4.3 新型触点:模糊物理与数字边界

AI本身也在催生全新的渠道形态,提供超越传统物理渠道的沉浸式体验。

虚拟试穿/试妆:利用AR和3D建模技术,用户可以通过手机摄像头实时看到服装、美妆产品在自己身上的效果。

AR家居试摆:用户可以将虚拟的家具模型以1:1的比例“放置”在自己家中,直观感受尺寸、风格是否匹配。

AI导购助手:基于大型语言模型的智能导购7x24小时在线,能够理解用户的自然语言需求,提供专业的产品咨询、搭配建议,甚至情感陪伴。

五、 推广(Promotion):从流量采买到心智预判

%20拷贝-crfs.jpg)

推广是营销预算消耗的大头。AI的介入,正致力于破解“广告费浪费”的百年难题,让每一次推广都更接近一次精准的沟通。

5.1 内容生成:AIGC驱动的创意工业化

AIGC(AI Generated Content)正在重塑营销内容的生产方式。

5.1.1 批量化与个性化生成

多版本内容生产:营销团队只需提供核心创意、产品卖点和目标人群画像,AIGC工具(如Midjourney、Sora、GPT-4)就能在短时间内生成数百个不同风格、不同文案、不同格式(图片、视频、短文)的广告素材。

动态创意优化(DCO):AIGC与广告投放系统结合,可以根据用户的实时反馈(如点击率、转化率)和用户标签,动态组合或生成最匹配的广告元素(如标题、图片、行动号召按钮),实现“千人千面”的广告创意。

5.1.2 创意工作流重塑

AI并未取代人类创意,而是将创意人员从大量重复、基础的执行工作中解放出来,更专注于顶层的策略、洞察和核心创意(Big Idea)。

5.2 预算优化:从人工调参到自动化投放

AI正在成为一个永不疲倦、绝对理性的“超级优化师”。

5.2.1 跨渠道预算分配

传统的预算分配依赖于历史经验和各渠道的独立报表。AI则能提供全局最优解。

营销组合模型(MMM):通过分析宏观市场数据和历史营销投入,MMM模型可以评估不同渠道(如电视广告、社交媒体、搜索广告)对总销售额的长期贡献,为高层级的战略预算分配提供依据。

多触点归因(MTA):MTA模型追踪用户在转化前的完整触点路径,并使用算法(如马尔可夫链、沙普利值)为每个触点分配合理的转化功劳,指导战术层面的预算在不同数字渠道间进行动态调整。

5.2.2 自动化投放与精细运营

在单个渠道内,AI能够实现极度精细化的运营。

自动化出价:广告平台(如Google、Meta)的AI出价系统,会根据转化目标(如CPA、ROAS)和实时竞价环境,自动调整每次广告展示的出价。

人群精细化运营:AI可以自动发现高价值人群包,并进行动态的人群扩展(Lookalike),持续寻找与现有高价值用户相似的潜在客户。

5.3 范式迁移:从SEO到GEO

搜索引擎的形态正在被生成式AI改变,这也要求推广的底层逻辑随之进化。

SEO(搜索引擎优化):目标是让品牌网页在搜索结果列表中获得更高的排名,以争取用户的点击。

GEO(生成式引擎优化):目标是让品牌的信息、数据和观点被AI大模型理解、信任并采纳,最终在AI生成的回答中被直接引用或推荐。

实现GEO需要企业:

构建知识图谱:将品牌、产品、服务等信息结构化,形成AI易于理解的知识网络。

提供高质量、可信的内容:确保官网、白皮书、技术文档等内容事实准确、逻辑清晰,成为AI眼中的“权威信源”。

优化语义可访问性:使用Schema.org等结构化数据标记,帮助AI模型解析网页内容。

未来的品牌竞争,将从争取“链接可见”转向争取“语义可见”。

六、 技术底座:驱动智能营销的引擎舱

实现上述4P的智能化重塑,并非仅靠几个算法模型就能完成。它需要一个强大、稳定且可扩展的技术底座。这个底座就像一艘航母的引擎舱,为前台的各种应用提供源源不断的动力。

6.1 数据基础设施

数据是智能化的燃料。一个现代化的营销技术栈,其数据层通常包括以下组件。

6.1.1 实时数据管道与特征库

实时数据采集:通过Kafka、Pulsar等消息队列,以及Flink、Spark Streaming等流计算引擎,构建能够处理高并发、低延迟数据流的实时管道,确保用户行为数据能被秒级捕获和处理。

特征工程平台(Feature Store):这是连接数据与模型的关键桥梁。它负责对原始数据进行清洗、转换、聚合,生成可供模型使用的特征(Feature)。特征库实现了特征的统一定义、存储、共享和版本管理,避免了不同团队重复造轮子,并确保了线上线下特征的一致性。

6.1.2 核心数据模型

知识图谱(Knowledge Graph):将用户、产品、内容、品牌等实体及其关系,构建成一张庞大的语义网络。知识图谱为推荐、搜索、问答等上层应用提供了丰富的上下文信息。

用户画像与标签体系:在CDP的基础上,构建一套层次分明、动态更新的标签体系,包括事实标签(如年龄、地域)、规则标签(如高频访问用户)、模型标签(如流失风险、价格敏感度)等。

6.2 算法与模型平台

算法是智能化的核心大脑。

6.2.1 核心算法引擎

推荐/排序引擎:基于协同过滤、深度学习(如Wide & Deep、DeepFM)等模型,为用户提供个性化的商品或内容推荐。

自然语言处理(NLP)引擎:包括文本分类、情感分析、实体识别、机器翻译等能力,广泛应用于客服对话、舆情监控、内容审核等场景。

计算机视觉(CV)引擎:提供图像识别、目标检测、图像生成等能力,支撑虚拟试穿、以图搜图等功能。

6.2.2 生成式模型应用

模型微调(Fine-tuning):选择合适的开源或闭源基础大模型(如Llama、GPT系列),使用企业自身的业务数据(如产品文档、客服对话记录)进行微调,使其更懂业务、更符合品牌调性。

检索增强生成(RAG):将大模型与企业内部的知识库(如向量数据库)结合。当用户提问时,系统首先从知识库中检索最相关的文档片段,然后将其作为上下文注入到Prompt中,引导大模型生成更准确、更及时的回答。这是解决大模型“幻觉”和知识更新不及时问题的关键技术。

6.3 实验与评估体系

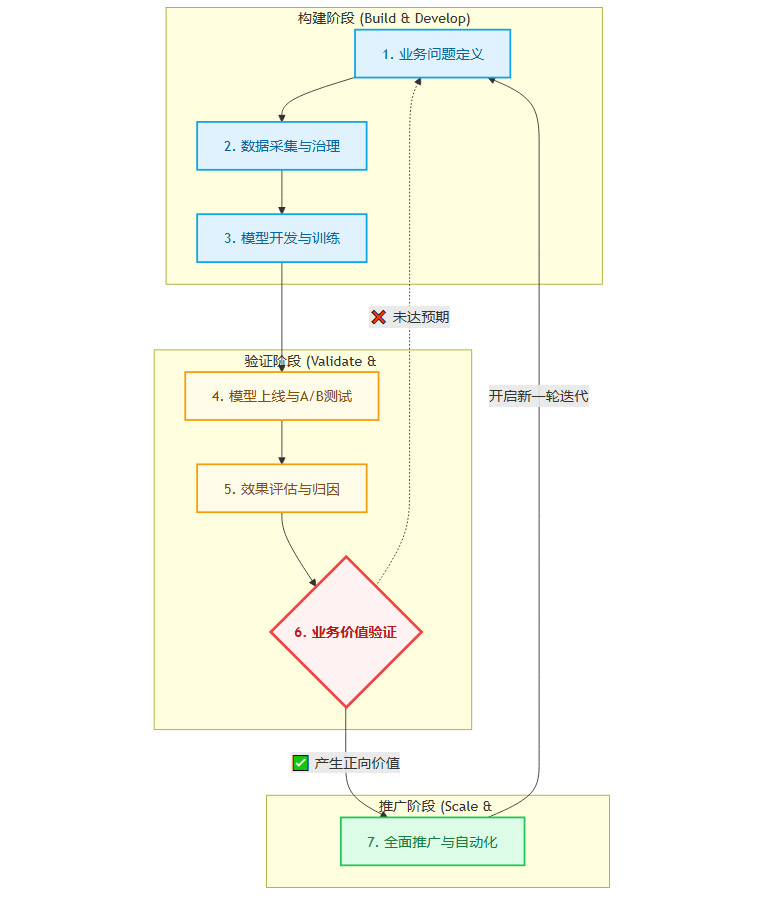

没有度量,就没有优化。一个科学的实验与评估体系是确保AI应用产生正向业务价值的保障。

A/B测试平台:提供流量分割、实验配置、效果统计等全流程能力,是验证算法模型效果的黄金标准。

多臂老虎机(MAB)平台:适用于需要快速决策和动态调优的场景,如推荐系统的冷启动、动态定价等。

归因分析体系:综合运用多种归因模型,科学评估营销效果。

MMM (Marketing Mix Modeling):宏观归因,评估长期、跨渠道的营销组合效果。

MTA (Multi-Touch Attribution):微观归因,评估单次转化中各数字触点的贡献。

增量实验 (Uplift Modeling):通过设置对照组,精确衡量某项营销动作带来的“净增量”效果,剔除“自然转化”的干扰。

可观测性(Observability)体系:不仅监控系统的CPU、内存等基础指标,更要监控模型的性能指标(如准确率、召回率)、数据分布漂移、概念漂移等,确保AI系统长期稳定可靠。

七、 组织与流程:让机器智能与人类智慧协同

%20拷贝-lnra.jpg)

技术再先进,如果不能与组织流程深度融合,也无法发挥最大效能。推动营销智能化,本质上是一场深刻的组织变革。

7.1 建立快速闭环的协作流程

必须打破部门墙,建立一个围绕数据和模型的快速迭代闭环。

这个闭环要求研发、运营、营销、客服等不同职能的角色,围绕统一的用户视图和业务目标紧密协同。例如,营销团队提出的新活动想法,需要数据团队提供人群圈选支持,算法团队构建触达模型,运营团队执行并监控效果。

7.2 模型产品化与能力复用

为了提升效率,算法能力需要被“产品化”,让业务人员能够以低代码或无代码的方式自助使用。

标签平台:让运营人员可以通过拖拽的方式,自助组合标签,圈选目标人群。

策略平台:让营销人员可以自助配置推荐策略、活动规则,并进行小流量实验。

归因报表:将复杂的归因模型结果,以可视化的报表形式呈现给业务方,使其能自助分析活动效果。

八、 治理与合规:为智能化划定安全边界

在享受AI带来效率提升的同时,必须正视其潜在的风险,并建立完善的治理与合规体系。

8.1 数据隐私与合规

这是AI应用的生命线。

遵循法规:严格遵守《个人信息保护法》(PIPL)、GDPR、CCPA等国内外数据隐私法规,确保数据的采集、存储、使用全流程合规。

隐私计算:在需要多方数据联合建模时,采用联邦学习、多方安全计算等隐私计算技术,实现“数据可用不可见”。

8.2 模型治理

可解释性(Explainability):对于金融风控、医疗等高风险决策,需要采用可解释的模型,或使用SHAP、LIME等事后解释工具,理解模型的决策依据。

公平性(Fairness):定期审计模型,确保其不会对特定人群产生歧视。

模型漂移监控:持续监控模型的输入数据分布和预测性能,当发生显著衰退时,及时触发报警和模型更新流程。

8.3 内容与品牌安全

内容安全审核:对于AIGC生成的内容,必须经过严格的审核机制(机审+人审),过滤掉违法、低俗、不实信息。

品牌安全(Brand Safety):确保广告不会出现在有损品牌形象的媒体环境中(如暴力、色情内容旁边)。

8.4 明确算法的目标函数

算法本身没有价值观,其行为完全由目标函数(Objective Function)决定。因此,定义一个平衡、长期的目标函数至关重要。单纯追求短期CTR或转化率,可能会导致用户体验下降、品牌形象受损。一个健康的目标函数,应该综合考虑商业目标(利润、增长)与用户体验(满意度、留存)。

九、 关键指标:从单点优化到全链路衡量

%20拷贝-mlri.jpg)

营销智能化的效果,不能再用孤立、片面的指标来衡量。必须建立一套能够反映全链路价值的指标体系。

核心思想是,从关注“流量效率”转向关注“用户经营效率”和“资产健康度”。

十、 落地路径:小步快跑,迭代演进

营销智能化转型不是一蹴而就的工程,需要规划清晰的落地路径。

场景切入:选择高ROI、数据基础较好、业务闭环清晰的场景作为切入点,小步快跑。例如:

动销清尾:利用动态定价清理临期或滞销库存。

搜索推荐:优化站内搜索和推荐算法,提升转化率。

客服质检:利用NLP技术对客服对话进行自动质检,提升服务质量。

数据基建:并行推进数据治理和基础设施建设,尤其是CDP和特征库的构建,为后续扩展打下基础。

试点扩展:在一个业务单元或产品线内进行封闭试点,验证技术和业务模式。成功后,通过灰度发布的方式,逐步扩展到更多业务线。

平台协同:当多个场景都取得成功后,开始建设平台化的能力,实现跨业务线的协同和能力复用。

风险同步:在整个过程中,同步建设监控、预警和风险控制的“闸门”,确保业务在安全可控的范围内发展。

十一、 风险与边界:保持清醒的认知

AI并非万能药,其应用也存在固有的风险和边界。

数据偏差与冷启动:模型的效果高度依赖于数据的质量和数量。对于新用户、新产品,存在“冷启动”问题;如果历史数据存在偏差,模型会放大这种偏差。

黑箱决策与用户信任:过于复杂的模型可能导致决策过程不透明,当用户感知到不公(如动态定价)时,容易引发信任危机。

内容同质化与创意:AIGC在提升效率的同时,也可能导致营销内容趋于同质化,降低了创意的“下限”,但可能也拉低了“上限”。人类的顶尖创意和情感共鸣能力,依然不可替代。

结论

AI对营销4P的重塑,是一场深刻的范式革命。它将营销从一门依赖经验和直觉的“艺术”,转变为一门基于数据和算法的“精密科学”。产品、价格、渠道、推广这四个经典模块,在AI的驱动下,正以前所未有的实时性、精准度和动态性进行耦合与协同。

这场变革的远景,或许可以被看作一种由无数智能体共同驱动的“分布式计划”。在这个体系中,每一个消费者的细微需求都能被感知,每一份生产资源都能被精准匹配,每一次市场交互都能实现价值最大化。浪费被极大减少,资源配置效率被推向新的高度。

AI正成为市场中那只“看得见的智能之手”,推动着计划与市场的深度融合。对于身处其中的企业和技术从业者而言,理解并驾驭这场变革,不仅是赢得竞争优势的关键,更是塑造未来商业形态的责任。

📢💻 【省心锐评】

AI正将营销4P从静态的经验框架,重构成一个动态、可计算的智能系统。核心是数据驱动的闭环决策,目标是实现资源配置效率的极限优化。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-bjqi.jpg)

评论