【摘要】AI浪潮正重塑商业信任体系,推动互联网从追逐流量幻象的“代理指标”时代,向探寻真实行为的“价值证明”时代深刻回归。这一转变,要求产品与内容创造者必须重新审视自身的核心价值。

引言

AI时代的风,正以两种截然不同的姿态,吹拂着互联网的商业世界。

一边,是来自Cloudflare CEO马修·普林斯的一席话。他用“藏宝图”与“宝藏”的比喻,揭示了传统搜索逻辑的黄昏。AI正将“流量变现”这一被奉为圭臬的模式,推向崩塌的边缘。这番话语,像一阵寒风,吹向了无数依靠点击和浏览量生存的网站与创作者。

另一边,高德地图悄然上线的“扫街榜”,则充满了勃勃生机。这个榜单不依赖传统的用户评论,而是利用AI分析海量的真实用户导航数据,去评选那些真正值得一去的店铺。它仿佛在说,别再看那些虚假的“种草”笔记了,看看大家真实的“脚步”都走向了哪里。

一边是海水,一边是火焰。AI在这里,既扮演了“挑战者”的角色,又担当了“开创者”的使命。

这矛盾的背后,隐藏着一个更深层次的商业逻辑变迁。这可能不仅是技术的迭代,更是一场深刻的价值范式转移的序幕。AI似乎正在推动我们的商业世界,从过去二十年对**“代理指标”(Proxy Metrics)的狂热迷恋中,逐渐回归到对“真实价值”(Proof of Value)**的朴素关注上。

这篇长文,想和你一起探讨这场可能正在发生的、静悄悄的变革。它关乎我们如何衡量成功,如何创造产品,如何与用户沟通,甚至关乎我们每个人在未来商业生态中的位置。

🌀 一、旧范式的动摇,流量神话的终结

%20拷贝.jpg)

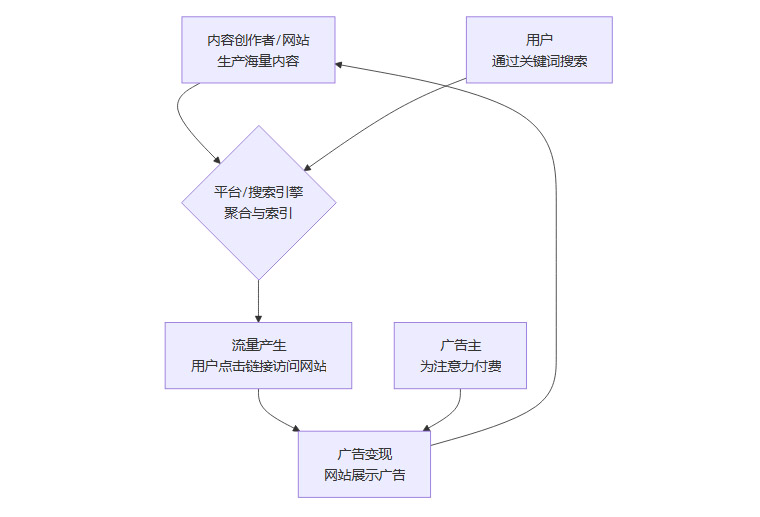

要理解AI可能带来的冲击,我们有必要先回到那个由“流量”主宰的时代。过去二十年,互联网最耀眼的成功故事,很多都围绕着一个核心逻辑构建,我们称之为“流量生意”。

1.1 流量经济的黄金法则

这个模式的运作机制,如今看来已是人尽皆知的常识。但它曾是驱动数字世界运转的精密齿轮。

在这个闭环里,“流量”就是硬通货,是衡量一切价值的“圣杯”。流量越高,意味着广告曝光越多,收入也就越高。于是,整个互联网生态都围绕着“如何获取更多流量”而疯狂运转。一个全新的学科,搜索引擎优化(SEO),应运而生。无数人夜以继日地研究搜索引擎的排名规则,琢磨着如何用最吸引眼球的标题来换取一次宝贵的点击。

“流量”作为“用户注意力”的代理指标,在很长一段时间里是卓有成效的。它简单、可量化,为混沌的互联网世界建立了一套看似公平的价值衡量体系。

1.2 代理指标的异化

任何代理指标一旦成为终极目标,就往往容易被“异化”。

为了流量,内容质量开始让位于SEO技巧。文章不再是写给人看的,而是写给搜索引擎爬虫看的。关键词密度、外链数量、标题格式,成了比思想深度更重要的东西。

为了点击,深度思考开始输给耸人听闻的标题。“标题党”横行,我们一次次被骗进毫无价值的页面,只为贡献一个PV(页面浏览量)。

我们离“真实价值”越来越远,陷入了一场数字的狂欢。

1.3 AI的降维打击

现在,AI以一种出人意料的方式,闯入了这场游戏。像Perplexity AI、Arc Search这样的新一代“答案引擎”,正在重塑传统的搜索逻辑。

当你向它们提出一个问题,比如“2025年最值得关注的AI芯片有哪些,它们各自的优劣势是什么?”,它们不会再像传统搜索引擎那样,给你一堆链接,让你自己去点击、阅读、比较、总结。

相反,它们会直接阅读、理解并整合全网的信息,然后生成一段条理清晰、逻辑完整的答案,直接呈现在你面前。

Cloudflare的CEO那个比喻一针见血。

“以前的搜索引擎,给你的是一张**‘藏宝图’(链接列表),你需要自己按图索骥,去不同的地方挖掘信息,最终找到宝藏(答案)。而现在的AI,则直接把‘宝藏’**打包好,送到你的面前。”

这对用户来说,体验无疑是革命性的。它节省了大量筛选、甄别和整合信息的时间。但对于那个庞大的“流量生意”帝国而言,这却可能是一次釜底抽薪式的挑战。

因为,那个至关重要的中间环节,“寻宝”的过程,被AI彻底省略了。用户不再需要访问源网页,流量的“水龙头”被关上了。

没有了流向网站的“活水”,广告就失去了展示的舞台,内容创作者赖以生存的广告分成模式也随之瓦解。那些曾经靠着信息搬运、整合和SEO技巧活得风生水起的网站,突然发现自己的存在价值被AI釜底抽薪。

这不仅仅是效率的提升,而是一场彻底的“去中间商化”。

这是否意味着,那个我们熟悉了二十年的、靠流量变现的模式,正迎来一个重要的转折点?答案似乎是肯定的。

🔥 二、新世界的萌芽,用“脚”投票的真实含金量

就在“流量模式”因AI而引发广泛讨论,甚至带来一些悲观论调之时,高德的“扫街榜”却从另一个维度,为我们揭示了AI作为“开创者”的潜力。它让我们看到,当AI与真实世界的行为数据相结合时,能够催生出多么强大的价值发现机制。

2.1 “刷分时代”的信任危机

在探讨高德的创新之前,我们有必要先回顾一下它所要解决的痛点,线上评价体系的信任危机。

曾几何时,我们想找一家好吃的餐厅、一家靠谱的理发店,第一反应就是打开大众点评、Yelp之类的平台,看看评分和评论。星级、好评数、图文并茂的“种草”笔记,构成了我们决策的主要依据。

这套基于“用户评论”的口碑代理体系,和“流量”一样,也曾发挥过巨大作用。但同样,当“好评”和“高分”成为商家直接的利益来源时,它也迅速被“异化”了。

我们开始看到这些现象。

职业水军。成组织的团队,可以为任何店铺刷出成百上千条以假乱真的好评。

虚假种草。社交媒体上,无数KOL(关键意见领袖)发布的探店笔记,背后可能都是商业合作,内容真假难辨。

好评返现。商家通过小利诱导消费者给出五星好评,使得评分数据严重通胀,失去了参考价值。

“评论”和“评分”,这两个本应代表“口碑”的代理指标,在利益的侵蚀下,变得越来越不可信。消费者在信息的海洋里感到困惑和疲惫,我们越来越难以分辨,哪些是真实的用户体验,哪些是精心策划的营销骗局。

2.2 高德的破局之道

高德的“扫街榜”正是在这样的背景下横空出世。它的逻辑极其简单,也极其有力,抛弃所有可能被污染的“评论”数据,只相信最无法伪造的东西,人们的真实物理行为。

这个榜单的核心评判标准,主要基于两个朴素到极致的数据维度。

导航次数。到底有多少人,为了去这家店,明确地在地图上设置了导航并前往?这个行为的意图性极强,远比一次随手的点赞要严肃得多。

回头客比例。在去过这家店的人里,有多少人在后续的一段时间里,又一次、两次甚至更多次地导航前往?“回头客”是检验服务和品质的黄金标准。

这或许可以看作是终极版的**“用脚投票”**。你可以在网上雇佣一千个水军写好评,但你很难让一千个真实的人,在不同的时间,从城市的各个角落,一次又一次地导航去你的小店。这种基于海量、真实、持续的物理行为数据构建的评价体系,其防作弊的门槛被提到了前所未有的高度。

高德做这件事的底气,源于其二十年来在出行领域积累的庞大数据资产,以及如今强大的AI分析能力。

AI在这里扮演的角色,是将那些看似杂乱无章、海量的用户轨迹数据,进行清洗、建模和分析,从中提炼出有商业价值的洞察。它最终告诉用户的,是一个简单而有力的结论,“别信广告,信大家的腿”。

这不仅是对美食榜单的一次“拨乱反正”,更像一个强烈的信号。它预示着一个基于“真实行为”来衡量价值的新世界,可能正在萌芽。澎湃新闻评论称,这一创新有助于提升消费信任、提振消费信心,通过真实评价实现优胜劣汰,促进线下消费增量。

⚖️ 三、核心转变,从“代理指标”到“价值证明”

将AI搜索对“流量”的挑战,与高德榜单对“评论”的重塑联系起来,我们似乎能看到一条潜在的主线。我们或许正在经历一个从依赖**“代理指标”(Proxy Metrics)到寻求“价值证明”(Proof of Value)**的转变过程。

3.1 代理指标的脆弱性

“代理指标”,顾名思义,是用来间接衡量某个我们真正关心、但难以直接度量的目标的指标。它们是现实世界的简化模型,是价值的“影子”。

我们真正关心的是**“用户的注意力”**,但它难以衡量,于是我们用“流量”、“页面停留时长”、“点击率”来代理它。我们假设,有流量就代表有关注,有关注就有价值。

我们真正关心的是**“产品的口碑和品质”**,但它主观且复杂,于是我们用“评分”、“评论数”、“点赞量”来代理它。我们假设,高分、好评就代表东西好。

我们真正关心的是**“产品的活跃度和用户粘性”**,于是我们用“日活跃用户数(DAU)”、“月活跃用户数(MAU)”来代理它。我们假设,用户每天打开就代表他很投入。

代理指标在初期非常有用,它们为我们提供了快速决策的依据。但它们的根本缺陷在于,它们和“真实价值”之间,存在一条可以被利用的鸿沟。

一旦代理指标本身成为被追逐的目标(例如KPI),人们就会想方设法“优化”这个指标,而不是去提升它所代理的“真实价值”。这就是著名的**“古德哈特定律”(Goodhart’s Law)**,当一个度量成为一个目标时,它就不再是一个好的度量。

刷流量、刷好评、刷DAU……这些行为都是在利用代理指标与真实价值之间的鸿沟。

3.2 AI如何直达“价值证明”

“价值证明”则完全不同。它不是价值的影子,而是价值本身发生时留下的、不可否认的印记。它是一种更直接、更本质的衡量方式。

AI所展现出的能力,似乎是绕过脆弱的“代理指标”,尝试直接去捕捉和呈现“价值证明”。

在信息获取领域。AI答案引擎跳过了“流量”这个中间商,不再衡量用户访问了多少网页(代理指标),而是直接提供了用户想要的“信息价值”(价值证明)。用户是否得到了满意的答案,这才是终极目标。

在本地服务领域。高德的行为分析跳过了“评论”这个中间商,不再统计有多少虚假的好评(代理指标),而是直接呈现了由“导航”和“复访”构成的“品质证明”(价值证明)。一家店是否值得人们反复光顾,这才是商业品质的最终体现。

这个转变的核心,是AI强大的数据处理和模式识别能力。它能够从前所未有的广度和深度上,处理那些过去被认为是“噪音”的、复杂的、非结构化的行为数据,并从中提炼出与真实价值强相关的信号。

它让我们有能力去度量那些过去认为“无法度量”的东西。

从“代理指标”到“价值证明”,这不只是衡量方式的改变。它可能预示着整个商业竞争的底层逻辑,正在面临被重写的可能。

💡 四、新范式下的启发与挑战

这场由AI驱动的“价值回归”浪潮,对我们每一个身处数字时代的人,尤其是产品经理和内容创作者,都提出了全新的挑战和要求。过去的成功经验,可能正在迅速失效。我们或许需要重新思考,在新世界里,我们该如何定位自己,如何创造价值。

4.1 对产品经理的拷问

长期以来,产品经理的汇报PPT里,最亮眼的数字往往是DAU、MAU、点击率、用户时长等。这些**“虚荣指标”(Vanity Metrics)**看起来很美,但它们常常与产品的核心价值脱节。在AI时代,如果继续迷恋这些代理指标,可能会面临越来越大的挑战。

我们需要扪心自问,我们产品的“价值证明”到底是什么?什么是用户“用脚投票”的真实行为,是那个一旦发生,就无可辩驳地证明我们为用户创造了价值的瞬间?

4.1.1 笔记软件的价值证明

对于一个笔记软件(如Evernote, Notion),它的价值证明可能不是“用户每天打开多少次”,而是**“用户创建了多少条包含深度思考和结构化信息的笔记”**,甚至是“有多少条笔记被用户反复回顾和编辑”。前者是虚荣的活跃度,后者才是真正的知识沉淀。

4.1.2 健身App的价值证明

对于一个健身App(如Keep, Peloton),它的价值证明不应该是“用户消耗了多少使用时长”,而应该是**“用户实际完成了多少次锻炼计划”**,或者“用户的体能数据(如最大摄氧量)是否得到了真实提升”。前者是消磨时间,后者才是达成目标。

4.1.3 电商平台的价值证明

对于一个电商平台(如淘宝, Amazon),它的价值证明不应该是“商品详情页的浏览量(PV)”,而应该是**“复购率”和“退货率”**。复购代表了信任,低退货率代表了品质符合预期。这远比虚无的流量更有商业意义。

4.1.4 B2B协作软件的价值证明

对于一个B2B协作软件(如Slack, Teams),它的价值证明不是“发送了多少条消息”,而是**“通过该平台成功完成了多少个项目”**,或者“关键决策的达成效率是否提升”。前者是过程噪音,后者才是商业效能。

在AI时代,产品商业化的核心,或许将从简单地把流量卖给广告主,转向去深度挖掘、量化、并放大那些真正能代表“价值证明”的用户行为。产品设计的重点,也可能从“如何吸引用户点击”转向“如何帮助用户更好地完成核心任务,达成他们的目标”。

这要求产品经理具备更深的用户同理心和更强的数据洞察力,去伪存真,找到那个真正驱动产品长期增长的“北极星”。

4.2 对内容创作者的警示

对于内容创作者来说,这场变革带来的冲击可能更为直接和残酷。那些依靠信息搬运、洗稿、聚合以及精通SEO技巧来获取流量的**“流量矿工”**模式,其生存空间似乎正在被AI快速挤压。

当用户可以直接从AI那里获得整合好的信息时,谁还需要一个二道贩子的文章呢?未来的出路在哪里?

4.2.1 从“流量矿工”到“价值工匠”

出路或许在于身份的转变,从“流量矿工”进化为**“价值工匠”**。这意味着,你需要创造AI无法生成或替代的独特价值。

建立个人品牌与深度社群

AI可以提供信息和答案,但它无法提供信任、情感连接和人格魅力。未来的内容创作者,或许需要从一个匿名的“内容提供者”转变为一个有血有肉的“品牌主理人”。

提供带有个人深度思考和独特视角的内容。你的观点、你的分析、你的经历,是AI无法合成的。人们关注你,不仅仅是为了获取信息,更是为了获得一种思想上的共鸣和启发。

建立情感连接和信任关系。通过社交媒体、新闻信(Newsletter)、付费社群等方式,与你的受众建立直接、持续的沟通。让他们从“读者”变为“粉丝”,再变为“社群成员”。

探索直接的付费模式。当信任建立起来后,商业模式也变得更加直接和健康。用户愿意为你的独家内容付费(如付费订阅),为你的深度服务付费(如咨询、课程),为你的社群身份付费(如会员)。这是一种基于“信任”的价值证明。

创造AI无法生成的独特价值

AI的知识来源于已有的互联网数据。那么,创造AI知识库里不存在的东西,就成了另一种核心竞争力。

成为一手信息的创造者。进行深度的行业采访、做扎实的实地调研、获取独家的实验数据。你的内容本身就是“源头活水”,是AI学习的素材,而不是AI学习的结果。

提供独特的个人体验。去攀登一座险峻的雪山,去一个偏远的小镇生活一个月,去深度试用一款刚发布的产品并写下万字评测。这些基于真实、独特体验的内容,充满了AI无法模拟的细节、情感和洞察。

进行高阶的艺术与创意表达。创作一部小说、一首歌曲、一幅画作。虽然AI也能生成艺术,但那些能引发人类强烈情感共鸣、蕴含深刻文化内涵的顶尖作品,依然是人类创造力的专属领地。

一个不容忽视的趋势是,普通内容创作者的生存空间可能会持续缩小。只有那些掌握独家知识、能提供深度洞见或独特体验的创作者,才能成为未来AI公司或数据公司的“供货者”,或者直接拥有自己的忠实受众。

总而言之,内容创作者或许需要从“流量的搬运工”转变为“独特价值的工匠”。你的不可替代性,或许将成为你未来重要的护城河。

🏁 终章,一场深刻的“价值回归”

%20拷贝.jpg)

行文至此,我们可以看到,AI带来的可能并非一场简单的技术升级,更不是危言耸听的“大规模失业”末日论。它更像一个功能强大的“过滤器”和“放大器”。

它似乎正在**“过滤”**掉互联网过去二十年积累下来的一些泡沫。那些为了代理指标而存在的、缺乏真实价值的流量、内容和产品。这可能会挤压投机取巧者的生存空间,让那些只懂得玩弄规则的模式变得更加困难。

同时,它似乎又在**“放大”**那些真正创造价值的事物。它让那些用心做好产品、提供真诚服务的商家,能够被真实的行为数据所证明,从而脱颖而出。它让那些提供深度思考和独特价值的创作者,能够绕开平台的流量绑架,与他们的受众建立更直接、更牢固的联系。

这在某种程度上,可以看作是一场深刻的**“价值回归”**。它似乎在促使我们每一个人、每一个组织,去审视那些华丽的数字外衣,回归到一个更根本、更朴素的问题上。

你到底为用户创造了什么不可替代的真实价值?

无论是高德榜单上那家值得人们一次次导航前往的街边小店,还是那个能让你心甘情愿付费订阅、期待他每周更新的博主,他们都用自己的方式,很好地回答了这个问题。

在这个新旧交替的时代,焦虑是难免的,但更重要的是看清潜在的方向。与其担忧自己的工作是否会被AI取代,不如即刻开始思考和行动,如何让自己成为那个提供“价值证明”,而不仅仅是贡献“代理指标”的人。

因为,在AI可能构建的未来商业图景中,真实价值的重要性,将被前所未有地凸显出来。

结论

AI时代,互联网商业的核心评价体系正经历从“流量”代理到“真实价值”证明的深刻转型。无论是线上内容还是线下服务,只有那些能被真实行为和用户需求所验证的产品与创作者,才能在新范式下立于不败之地。每一个人、每一个组织,都应重新审视自身的“价值证明”,以真实价值为护城河,迎接AI带来的新商业时代。

📢💻 【省心锐评】

泡沫挤出,价值回归。AI不是终结者,是验金石。别再迷恋虚假繁荣的数字,你的“价值证明”才是未来唯一的通行证。

.png)

评论