【摘要】AI解锁基因密码,整合多维数据,实现从预测到治疗的个性化医疗方案定制。

引言

医疗,一个关乎每个生命个体福祉的领域,长期以来在很大程度上遵循着一种“标准化”的范式。面对相同的疾病诊断,患者们往往被置于相似的治疗路径上。这种“一刀切”的模式,虽然在过去极大地推动了医学的普及和发展,却也常常忽略了一个最根本的事实,那就是每个生命体都是独一无二的。

幸运的是,我们正处在一个变革的十字路口。个性化医疗,一种旨在根据个体的基因组成、生活方式、环境因素乃至疾病的具体特征,来“量体裁衣”般定制诊疗方案的全新理念,正从遥远的设想变为触手可及的现实。

推动这场深刻变革的核心驱动力,正是人工智能(AI)。AI以其强大的数据处理和模式识别能力,正在为我们打开一扇前所未有的大门。它让我们能够深入解读生命的底层密码,理解个体间的细微差异,并最终将这些差异转化为精准、高效的健康干预措施。这不仅是一场技术的革新,更是一场医疗哲学的演进,预示着一个更加精准、更具人文关怀的医疗新纪元即将到来。

一、🧬 个性化医疗的基石,AI如何解构个体差异

%20拷贝.jpg)

个性化医疗的本质,在于深刻理解并有效利用个体差异。它不再将患者视为疾病的载体,而是看作一个由基因、环境和生活习惯共同塑造的复杂系统。AI的出现,恰好为解构这个复杂系统提供了前所未有的强大工具。

1.1、 从基因蓝图到健康画像

每个人的基因组都是一部独一无二的生命天书,它决定了我们的外貌、性格,也深刻影响着我们对疾病的易感性。

1.1.1、 基因决定的疾病易感性

某些特定的基因突变,就像是写在生命蓝图中的“预警信号”。例如,携带BRCA1或BRCA2基因突变的女性,其一生中患上乳腺癌和卵巢癌的风险远高于普通人群。在过去,这类风险评估往往依赖于家族病史,信息模糊且不精确。

现在,人工智能驱动的基因测序和分析技术,能够快速、低成本地解读个体的全基因组序列。AI算法可以从海量基因数据中精准识别出与特定疾病相关的突变位点或基因模式。这使得我们能够精准定位高风险人群,并为他们提供前瞻性的健康管理建议,比如增加筛查频率、采取预防性药物干预,甚至进行预防性手术。这在根本上改变了我们与遗传性疾病斗争的方式,从被动应对转向了主动防御。

1.1.2、 多维数据的融合与洞察

一个人的健康状况,远不止由基因决定。生活方式、环境因素、社会经济状况等数据,同样是构成其完整健康画像的关键拼图。然而,在传统医疗体系中,这些数据往往是零散的、非结构化的,并且收集成本极高,导致其临床价值被长期埋没。

AI的强大之处在于其整合和分析多源异构数据的能力。它可以将结构化的电子病历(EMR)、医学影像数据,与来自可穿戴设备的非结构化生命体征数据、甚至社交媒体上的行为数据进行融合分析。通过这种方式,AI能够构建一个远比传统诊断更全面、更动态的个体健康模型。

下表清晰展示了AI在处理不同来源数据时所扮演的角色。

通过这种多维度的分析,AI不仅能告诉我们“是什么”,更能帮助我们理解“为什么”。比如,它可能发现某个地区的哮喘高发,不仅与居民的特定基因背景有关,还与当地季节性的花粉浓度和空气污染指数(PM2.5)紧密相连。这种深层次的洞察,为公共卫生政策的制定和个体化预防方案的设计提供了坚实的科学依据。

1.2、 同病异治,AI赋能的个性化决策

即便是同一种疾病,在不同个体身上的表现、发展进程和治疗反应也可能大相径庭。以癌症为例,两个肺癌患者,即便分期和病理类型完全相同,他们对化疗、靶向治疗或免疫治疗的反应也可能截然相反。

这种“同病异治”的现象,根源在于疾病背后分子机制的个体化差异。人工智能通过深度分析患者的多组学数据(包括基因组学、蛋白质组学、代谢组学等),能够揭示驱动疾病发展的特定分子通路和生物标志物。

例如,在非小细胞肺癌的治疗中,AI可以辅助分析肿瘤组织的基因测序结果,快速判断患者是否存在EGFR、ALK、ROS1等关键驱动基因突变。

如果存在EGFR突变,则靶向药物如奥希莫替尼可能是首选。

如果检测到ALK融合基因,则克唑替尼或阿来替尼等靶向药会更有效。

如果这些靶点均为阴性,AI还可以结合PD-L1表达水平等免疫指标,评估患者接受免疫检查点抑制剂治疗的潜在获益。

这种基于生物标志物的个性化决策支持,将治疗从“试错式”的经验用药,转变为“精确制导”的靶向打击,极大地提升了治疗的成功率和患者的生存质量。AI在其中扮演的角色,是医生的“超级大脑”,它能在短时间内处理和比对海量医学文献和临床数据,为眼前的这位独一无二的患者,找到当前科学认知下的最优解。

二、💊 AI驱动的精准用药,告别“千人一药”

药物治疗是个性化医疗中最直接、最重要的体现。长期以来,标准化的药物剂量是临床实践的主流,但这背后隐藏着巨大的个体差异和潜在风险。AI技术的应用,正在彻底改变药物的选择与使用方式,引领我们进入一个精准用药的新时代。

2.1、 华法林困境,AI模型的破局之道

抗凝药物华法林是一个极具代表性的例子。它被广泛用于预防和治疗血栓栓塞性疾病,但其治疗窗口非常狭窄。剂量过低,起不到抗凝效果,可能导致血栓形成;剂量过高,则会急剧增加出血风险,甚至危及生命。

更棘手的是,华法林的稳定剂量在不同个体间可相差20倍之多。医生在开具处方时,往往只能根据患者的年龄、体重等基本信息进行初步估算,然后通过频繁监测凝血指标(INR),花费数周甚至数月时间,通过“摸索”来逐步调整,直至找到那个最适合患者的剂量。这个过程不仅耗时耗力,而且充满了不确定性和风险。

人工智能为此提供了全新的解决方案。研究人员可以构建一个基于AI的剂量预测模型。这个模型会整合影响华法林代谢和药效的多个关键因素。

基因信息 CYP2C9和VKORC1是两个最关键的基因。它们的多态性直接影响华法林的代谢速度和敏感性。AI模型可以将患者的基因分型作为核心输入变量。

临床信息 患者的年龄、性别、身高、体重、种族、肝肾功能、合并用药情况(如胺碘酮、某些抗生素会显著影响华法林药效)等,都会被纳入模型。

历史医疗记录 患者既往的INR监测值和对应的剂量调整记录,是模型进行学习和优化的宝贵数据。

通过对大量真实世界数据的学习,AI模型能够为新患者精准推荐一个初始剂量和后续的调整方案。医生只需输入患者的相关信息,模型就能在几秒钟内给出一个高度个性化的建议。这大大缩短了剂量摸索的时间,显著降低了在治疗初期发生出血或血栓事件的风险。

下表对比了传统方法与AI辅助方法在华法林剂量调整上的差异。

华法林的案例只是一个缩影。这种方法论同样适用于许多其他治疗窗口窄、个体差异大的药物,如某些降压药、抗癫痫药、免疫抑制剂以及多种化疗药物。AI正在将药物治疗从一门“艺术”转变为一门更加精确的“科学”。

2.2、 从药物反应预测到新药研发

AI在精准用药领域的贡献,不止于优化现有药物的使用。它还在更上游的环节,即药物研发中,发挥着越来越重要的作用。

2.2.1、 预测药物不良反应(ADR)

药物不良反应是导致药物研发失败和上市后撤回的主要原因之一。AI模型可以通过分析药物的化学结构、作用靶点以及海量的生物医学文献和临床试验数据,预测一种新化合物可能引发的不良反应。这种预测能力可以在药物研发的早期阶段就筛除掉那些高风险的候选药物,从而节省数十亿美元的研发成本,并大大缩短研发周期。

2.2.2、 发现新的药物靶点和生物标志物

通过对大规模疾病队列的多组学数据进行深度挖掘,AI能够发现与疾病发生发展密切相关的新靶点。这些新靶点为创新药物的开发指明了方向。同时,AI还能识别出能够预测药物疗效的生物标志物。这使得在临床试验阶段,就可以精准筛选出最有可能从新药中获益的患者群体,从而设计出规模更小、效率更高、成功率也更高的“篮子试验”或“雨伞试验”。

2.2.3、 加速药物重定位(老药新用)

药物重定位是指发现已上市药物的新适应症。这是一个极具吸引力的研发策略,因为这些药物的安全性已经得到验证。AI可以通过构建一个庞大的“疾病-基因-药物”知识图谱,系统性地寻找现有药物与新疾病之间的潜在联系。例如,AI可能发现某种治疗糖尿病的药物,其作用通路与阿尔茨海默病的某个关键病理环节高度重合,从而提示该药物可能具有治疗阿尔茨海默病的潜力。这种计算驱动的方法,极大地拓宽了老药新用的发现路径。

三、⌚️ 数据洪流的捕手,可穿戴设备与物联网的角色

%20拷贝-cpuc.jpg)

如果说AI是处理和分析数据的大脑,那么无处不在的可穿戴设备和物联网(IoT)设备,就是感知和采集数据的神经网络末梢。它们的普及,正在为个性化医疗提供前所未有的高密度、连续性的数据流,推动医疗服务从院内走向院外,从被动响应走向实时管理。

3.1、 构建连续的个人健康画像

传统医疗模式下,我们对患者健康状况的了解,往往局限于几次门诊或住院期间的“快照式”数据。两次就诊之间的漫长时间里,患者的真实状况几乎是一个“黑箱”。

可穿戴设备,如智能手表、手环、连续血糖监测仪(CGM)、智能血压计等,彻底改变了这一局面。它们能够7x24小时不间断地采集用户的生命体征数据。

心血管健康 实时监测心率、心率变异性(HRV),甚至可以进行心电图(ECG)描记,用于筛查房颤等心律失常。

代谢健康 连续血糖监测仪为糖尿病患者提供了血糖水平的动态曲线,而不仅仅是几个时间点的血糖值。

呼吸与睡眠 监测血氧饱和度(SpO2)、呼吸频率和睡眠结构,有助于发现睡眠呼吸暂停等问题。

活动与能量消耗 记录步数、活动强度和卡路里消耗,为体重管理和慢性病康复提供量化依据。

这些海量、连续的数据,为AI分析提供了源源不断的“燃料”。AI算法可以对这些时间序列数据进行处理,滤除噪声,识别出有意义的模式和趋势,从而构建一个动态、立体的个人健康画像。这个画像不再是静态的快照,而是一部连续播放的健康纪录片。

3.2、 实现“监测-预警-诊疗-康护”的闭环管理

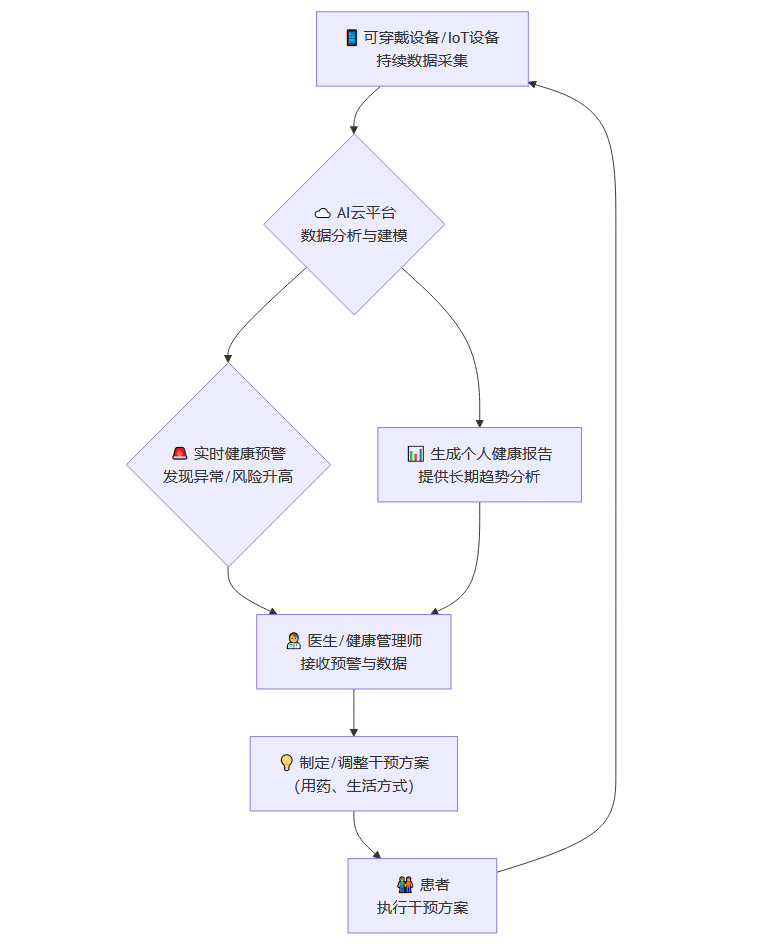

当连续的健康数据与强大的AI分析能力相结合,一个全新的健康管理闭环便得以形成。这个闭环覆盖了从健康监测到康复指导的全过程。

我们可以用一个流程图来清晰地展示这个闭环。

这个闭环在慢性病管理领域展现出巨大的价值。以高血压管理为例。

监测 患者佩戴智能血压计,每日多次自动测量并上传数据。

预警 AI模型分析连续的血压数据,如果发现血压持续高于阈值,或者波动性过大,系统会自动向患者和医生发送预警。

诊疗 医生在收到预警后,可以查看患者近期的完整血压曲线,而不是仅仅依赖门诊时的一次测量。结合AI对数据趋势的分析,医生可以更准确地判断当前降压方案是否有效,并做出调整药物种类或剂量的决策。

康护 系统还可以根据患者的血压数据和活动记录,推送个性化的生活方式建议,比如“今天您的平均血压偏高,建议晚饭后散步30分钟,并注意减少盐分摄入”。

对于罕见病患者或术后康复人群,这种远程监控和指导同样意义非凡。医生可以远程观察患者的恢复情况,及时调整康复计划,而患者则可以在家中享受到持续的专业指导,减少了往返医院的奔波之苦,也提高了康复的效果和安全性。

四、💡 医疗重心的前移,从被动治疗到主动预防

人工智能对医疗领域最深刻的改变之一,或许并非仅仅是提升了治疗的精准度,而是从根本上推动了医疗重心的前移,即从以疾病治疗为中心,转向以健康管理和疾病预防为中心。

4.1、 AI驱动的前瞻性风险评估

传统医学模式本质上是“反应式”的。我们通常要等到症状出现、疾病形成后,才开始介入治疗。而AI的引入,使得“前瞻性”的风险评估成为可能。

通过整合前文提到的基因组信息、环境暴露数据、生活方式数据以及连续的生理监测数据,AI模型可以为每个人计算出在未来一段时间内,患上某种特定疾病(如II型糖尿病、心肌梗死、特定癌症等)的动态风险概率。

这种风险评估不再是静态的“高危/低危”二元划分,而是一个可以根据用户行为和环境变化而实时更新的动态分数。例如,如果一个有糖尿病家族史的用户,其可穿戴设备数据显示他近期的平均血糖水平持续攀升,且体力活动量显著下降,AI系统就会调高他的糖尿病风险评级,并主动发出预警。

在内分泌科等领域,AI甚至可以根据患者的激素水平、代谢指标和遗传背景,预测其未来几年内发生甲状腺功能异常或骨质疏松的概率,从而为医生和患者采取预防措施提供宝贵的窗口期。

4.2、 从“治已病”到“治未病”

当风险可以被精准预测,一系列主动的、预防性的干预措施便可以随之展开。这正是中国古代医学智慧“上工治未病”在数字时代的全新体现。

个性化生活方式调整 AI可以根据个体的风险画像,提供高度定制化的健康建议。它不再是“每天一万步,饮食要清淡”这样笼统的口号,而是具体的、可操作的指导。比如,“根据您的基因型和近期心率数据,建议您将有氧运动调整为每周三次,每次40分钟的快走或慢跑,心率维持在120-140次/分之间最为适宜。”

预防性用药的精准展开 对于某些极高风险人群,预防性用药是一种有效的干预手段。例如,对于通过基因检测发现的林奇综合征(Lynch Syndrome)携带者,长期服用低剂量阿司匹林可以显著降低其患结直肠癌的风险。AI可以帮助精准识别出这些最需要进行预防性用药的人群,并辅助医生确定最佳的用药时机和剂量,实现获益最大化和风险最小化。

下表对比了传统的反应式医疗与AI赋能的预防式医疗在理念和实践上的根本不同。

这种模式的转变,其社会和经济意义是巨大的。它不仅能极大地提升全民的健康水平,减少疾病带来的痛苦,还能有效控制不断攀升的医疗开支,将有限的医疗资源投入到价值最高的环节。

五、🔮 未来医疗的蓝图,一个全面智能化的新生态

%20拷贝.jpg)

随着AI技术的不断成熟和渗透,未来的医疗图景将发生更加深刻和全面的变革。它将不再是某个单点技术的应用,而是一个由AI驱动的、覆盖全生命周期的智能化、个性化健康服务生态。

5.1、 深度嵌入临床工作流

AI将不再是一个外部的辅助工具,而是无缝嵌入到医疗服务的各个核心环节,成为临床工作流中不可或缺的一部分。

智能影像诊断成为标配 基于深度学习的医疗影像分析算法,将成为放射科和病理科医生的“第二双眼”。AI系统可以自动完成初步的影像筛查,标记出可疑病灶,并进行精准的定量分析(如肿瘤体积、密度变化等)。这不仅能将医生从大量重复性的阅片工作中解放出来,更能显著提升早期微小病灶的检出率,避免因疲劳或经验不足导致的漏诊误诊。

AI辅助处方决策 在医生开具处方的环节,AI系统将实时运行。它会根据患者的基因信息、肝肾功能、过敏史、当前合并用药等情况,自动进行药物相互作用审查、剂量合理性检查,并推荐最符合该患者个体特征的药物选择。

动态更新的临床指南 AI可以实时学习和整合全球最新的临床研究成果和真实世界证据,辅助专家制定和动态更新临床诊疗指南。当医生面对一个复杂的病例时,AI可以快速检索并呈现最相关的证据和指南建议,为临床决策提供强有力的支持。

5.2、 个性化医疗服务平台的崛起

未来可能会涌现出一站式的个性化医疗服务平台。这些平台将以患者为中心,利用AI算法,智能地整合和匹配各类医疗资源。

精准医患匹配 患者在平台上输入自己的病情和需求,AI算法会根据疾病类型、地理位置、医生的专业特长、历史评价等多个维度,为患者推荐最合适的医生或医疗团队。

优化资源配置 平台可以对区域内的医生资源、床位资源、昂贵设备(如PET-CT、达芬奇手术机器人)的使用情况进行实时监控和预测,通过智能调度,实现医疗资源利用效率的最大化。

全病程管理服务 患者确诊后,平台可以为其生成一个覆盖诊前、诊中、诊后的全病程管理计划。从预约挂号、诊前准备,到院后康复、随访提醒,再到健康教育、心理支持,所有服务都将通过平台进行协调和推送,为患者提供连贯、无缝的照护体验。

5.3、 万物互联的健康监控网络

随着可穿戴设备和物联网技术的进一步发展,未来的健康监控将变得无处不在而又无感。除了我们今天熟知的智能手表,智能家居(如智能马桶可以分析尿液成分)、智能服装(集成柔性传感器监测心电和呼吸)、甚至智能汽车(通过方向盘上的传感器监测驾驶员的生理状态)都可能成为健康数据采集的终端。

这个由无数物联网设备组成的健康监控网络,将为AI提供一个前所未有的、超高维度的个体数据流。AI可以基于这些数据,实现对特定人群(如独居老人、高危心血管病患者)的24小时不间断守护和实时预警。一旦发现摔倒、心搏骤停等紧急情况,系统可以自动呼叫急救中心,并同时通知家属,为挽救生命争取宝贵的时间。

总结

人工智能赋能下的个性化医疗和精准治疗,正以前所未有的力量,推动医疗范式从传统的“一刀切”模式,向着精细化、个体化的“量体裁衣”深刻转型。

这场变革的路径清晰而坚定。它始于对生命密码的解锁,通过整合基因、环境、生活方式等多维度数据,AI不仅极大地提升了诊疗的科学性和安全性,更在药物研发、资源配置和健康管理等多个层面催生了颠覆性的创新。可穿戴设备与物联网技术的普及,则为这一切提供了坚实的数据基础,使得实时、连续的健康监控和个性化干预从理想照进现实。

我们正在见证的,不仅仅是技术的进步,更是一场医疗服务理念的升华。未来的医疗,将深度嵌入AI的智慧,变得更加智能、更具前瞻性,并最终实现覆盖全生命周期的个性化健康管理。这不仅意味着更多人将享受到更高质量的医疗服务,更预示着一个我们每个人都能更长久、更健康地生活的未来。

📢💻 【省心锐评】

AI不是取代医生,而是赋予医生一双‘慧眼’,看透个体差异。精准医疗的未来,在于数据驱动的决策智慧,而非经验的重复。

.png)

评论