【摘要】人工智能时代,教育的核心不再是与机器比拼知识记忆,而应转向培养人类独有的感情、创造力与个性。文章深度解析徐扬生院士提出的七大教育改革方向,强调教育必须回归育人本质,重塑以实践和创新为核心的人才培养体系。

引言

当中国工程院院士徐扬生在2025年普通高中校长年会上抛出那个直击灵魂的观点时,全场产生了巨大的共鸣。他说,“你不能跟AI比聪明,就像我们发明了汽车,我们不可以跟汽车比谁跑得快;我们也不能跟它比记忆,他记得比你好;我们跟它比知识,也比不过它。” 这段话如同一记重锤,敲碎了许多人对教育的传统认知。

在一个知识获取成本趋近于零,大语言模型能秒速整合海量信息的时代,我们沿用多年的教育模式正面临前所未有的冲击。学校,这个曾经被视为知识传授最佳场所的地方,其功能正在被重新定义。如果教育的目标依然是让学生记住更多的知识点,考出更高的分数,那么我们培养的,可能只是一批在未来竞争中毫无优势的“低配版AI”。

所以,当AI在知识、记忆、运算上展现出绝对优势时,我们还剩下什么?徐扬生院士给出了答案,“比感情、比创造、比个性,这才是我们教育的真正重点。”

这篇深度文章将以徐扬生院士的报告为基石,融合多维度的分析,系统性地拆解AI时代教育变革的底层逻辑。我们将深入探讨人工智能与人类智能的本质差异,重新描绘未来社会所需的人才画像,并详细阐述那七个指引教育破局前行的改革方向。这不仅是对一场演讲的复盘,更是一次对未来教育形态的严肃思考与展望,旨在为所有关心教育的同仁提供一份清晰、可行的行动蓝图。

💡 一、智的博弈:人与AI的楚河汉界

%20拷贝-axiw.jpg)

要理解教育如何变革,首先必须看清我们的“对手”与“伙伴”——人工智能,究竟是什么。同时,更要明白我们自己,人类智能的独特价值究竟在哪里。

1.1 AI的本质与局限

人工智能的本质,可以概括为三个层面,认知、感知和行动。

认知。这是AI目前发展最迅猛的部分。它涉及认识世界、做出判断、推理和决策。以大语言模型为代表的技术,在文本生成、逻辑总结、知识整合上表现惊人,让人感觉它真的“智能”。

感知。这包括视觉、听觉、嗅觉等。虽然AI在图像识别、语音识别上进步飞快,但与人类细腻、复杂的感知能力相比,仍有很大差距。徐扬生院士举了一个生动的例子,你打开一瓶茅台,让AI闻闻是不是酱香型,它大概率不懂。

行动。这是指物理世界中的操作能力。尽管“具身智能”的概念很火热,但机器人在行动的灵活性、适应性上,四十年来的进展相对缓慢。

所以,当前阶段的人工智能,本质上是一个**“能说会道的残疾人”。它在认知层面异常强大,但在感知、情感和物理行动上存在明显短板。它擅长处理已有的数据和知识,进行组合、归纳、总结,是一个典型的“向后看”**的工具。

1.2 人类智能的独特疆域

与AI相比,人类的智能形态完全不同。如果说AI是冰冷的逻辑机器,那么人就是一个温热的生命体。

徐扬生院士特别提到了中国文化中“心”与“脑”的区别。古人认为“脑”只是身体的一部分,而“心”超越了物理器官的范畴,它关乎情感、意志和精神。人是心脑并用的,我们的决策不仅基于逻辑推演,还深受情感、直觉和过往体验的影响。这种复杂性,恰恰是AI难以复制的。

人类智能是**“向前看”**的。我们能够想象一个不存在的世界,能够提出一个前所未有的问题,能够在没有数据支撑的情况下,凭借勇气和直觉去探索未知。这正是创新的源头。

1.3 “人化”的机器与“机化”的人

当前有一个非常值得警惕的趋势,机器越来越像人,而人越来越像机器。

机器通过学习海量数据,模仿人的语言和思维模式,变得越来越“智能”。而人,却可能因为过度依赖技术而放弃思考。徐扬生院士提到的那个被GPS导航到工地的司机,就是一个绝佳的例子。当工具替我们完成思考时,我们便会逐渐丧失思考的能力。思考,是人区别于动物的根本标志。一旦放弃,人就可能被“机化”。

长此以往,整个社会可能会趋于平庸。当所有人都习惯于从AI获取标准答案,当所有观点都被算法同化,个性和创造力就会被扼杀。

所以,教育的战场必须转移。我们不能在AI的优势领域里做无谓的挣扎。知识的广度、记忆的准确度、计算的速度,这些都应该放心地交给AI。教育的重心,必须聚焦于那些AI无法企及,并且定义了“何以为人”的领域,那就是感情、创造和个性。

🎯 二、重塑标尺:AI时代的人才画像

明确了人与AI的差异,下一个关键问题是,未来的社会到底需要什么样的人才?我们现在的教育体系,培养的是这样的人才吗?

2.1 当前教育的“记忆困境”

徐扬生院士对当前教育模式的批判一针见血。他分析了近年来的高考试卷,得出了一个令人深思的结论。

这个数据,无论文科还是理科,都大致如此。化学、生物甚至物理,大量题目依然在考察对知识点的记忆和熟练应用。这意味着,我们的选拔体系在很大程度上倾向于那些记忆力好、擅长刷题的学生。我们称他们为“优秀人才”,但实际上,我们培养的更多是**“会考试的人才”**。

这种模式在工业时代或许有效,因为它能筛选出大量能精准执行任务的标准化人才。但在AI时代,这种以记忆为核心的能力,恰恰是人类最没有竞争优势的。

2.2 未来人才的四维罗盘

那么,AI时代真正需要的人才应该具备哪些素质?徐扬生院士给出了一个四维模型,可以称之为“未来人才罗盘”。

这四个维度,共同构成了一个完整的人。领导力关乎如何与人协作,理性思维关乎如何认识世界,创造力关乎如何改变世界,而品性则决定了一个人能走多远、能达到什么样的高度。这些能力,尤其是同理心、想象力、顽强等,都是AI的短板。

2.3 成功要素的权重解构

更有趣的是,徐扬生院士基于他四十年的教育经验,对这些能力在个人成功中的重要性进行了权重判断。

这个权重分配颠覆了很多人的传统认知。顽强,那种无论如何都能坚持下来的品质,被放在了最重要的位置。徐扬生观察到,中国学生在勤奋上表现优异,理性也不错,但在创造性和顽强性上,尤其是后者,与世界其他国家的学生相比存在差距。他们害怕批评,容易放弃。

这揭示了一个残酷的现实,我们的教育可能培养了许多聪明的“起跑者”,但却缺少能够坚持到终点的“长跑冠军”。而AI时代,面对快速变化和不确定性,坚韧不拔的品性比任何单一技能都更加重要。

🧭 三、破局之路:教育改革的七大航向

基于对人机差异和人才需求的深刻洞察,徐扬生院士提出了一个核心主张,“人工智能时代的教育,是人的教育,是实践的教育,是创新的教育。” 围绕这一主张,他给出了七个具体的改革方向,为迷雾中的教育变革指明了航向。

3.1 少“教”多“育”:从知识灌输到人格塑造

这是七大方向的总纲。教育的重心必须从“教书”转向“育人”。我们生活在一个信息爆炸的时代,每个人都被海量的信息和知识填满。徐扬生院士甚至反思,自己每天接触的信息中,可能有60%都是不必要的。

知道得太多,反而会成为创新的阻碍。因为人的大脑容量有限,当头脑被固有的知识和“程式”占满后,面对新问题时,会下意识地用旧模式去套。学生遇到问题第一反应是上网搜索,潜台词就是“这个问题肯定已经有答案了”。这种思维定式,会扼杀创新的意愿。

所以,教育不应该追求知识的广度,而应该把核心的东西教给学生,然后留出大量的“空白”。这些空白,是用来思考、体验和创造的。少“教”一点知识,多“育”一点人格、品性和能力。

3.2 重“理性”轻“记忆”:锻造思辨的利剑

既然记忆可以外包给AI,那么教育就必须强化理性的培养。这包括科学思维、科学精神、逻辑分析和批判性思维能力。

学校需要改革课程内容和考试要求。比如,减少纯记忆性的考题,增加需要综合分析、逻辑推理和批判性论证的题目。可以开设跨学科的辩论课程,组织学生就复杂的社会或科学议题进行辩论,在交锋中锻炼他们的思辨能力。数理教学也应更注重深度,引导学生理解公式和定理背后的逻辑与思想,而不是停留在解题技巧的层面。

3.3 以“践”生“悟”:实践是最好的课堂

这是徐扬生院士反复强调的一点。他甚至断言,“实践比学校更重要”。

知识经由“学”和“思”进入大脑,但如果没有“践”这个环节,它们就永远不会真正属于你,最终会全部还给老师。因为**“人教人是知识,事教人是教训”**。只有在实践中摔过跤、碰过壁,才能获得刻骨铭心的“教训”,而这些教训,最终会内化为智慧,也就是“悟”。

我们的教育体系普遍缺乏实践环节,导致学生普遍“晚熟”。他们习惯于在父母和老师规划好的路径上行走,缺乏独立决策和应对挑战的能力。因此,教育必须创造更多的实践机会,无论是社会服务、项目式学习、企业实习,还是去非洲支教。让学生走出课堂,去真实的世界里体验、犯错和成长。

3.4 创新之源:学会提出真问题

AI时代最大的挑战,就是培养创新人才。创新不是一句口号,它需要特定的文化土壤。徐扬生院士指出了阻碍我们创新的几个文化根源,比如过分重实用、对传承的纠结、以及认识论上的不严格。

要培养创新能力,教育需要关注三个要素。

不满。鲁迅先生说,“不满是向上的车轮”。对现状满意的人是不会去创新的。教育应该鼓励学生保持批判性的眼光,敢于质疑和挑战权威。

提问。学会提问,尤其是提出一个好问题,本身就是创新的开始。我们的教育常常是给予答案,而不是引导提问。

想象。爱因斯坦说,想象力比知识更重要。想象力是创新的翅膀,而艺术教育和跨学科学习是激发想象力的重要途径。

3.5 艺术之光:守护生命的“爱与美”

徐扬生院士对艺术教育的缺失表达了深切的忧虑。他认为,艺术教育的严重缺乏,将影响我们下一代的整体素质。

艺术的价值体现在两个层面。

在情感世界。艺术是“爱与美”的载体。它们是生命的支点,是当一个人退到最后无路可退时,依然能支撑他走下去的东西。缺乏艺术滋养的生命,是有缺陷的,情感世界容易塌陷。

在理性世界。艺术是创造力的源泉。艺术训练培养的形象思维、直觉和打破常规的勇气,可以直接迁移到科学和技术的创新中。

未来社会,随着AI替代大量重复性劳动,人们将有更多时间追求精神层面的满足,可能有一半的生活都将与艺术相关。因此,加强艺术教育,不是锦上添花,而是为学生的未来幸福和发展奠定基石。

3.6 跨界融合:打破文理的壁垒

“文理分科”是工业时代为了提高效率而设计的产物,但在AI时代,它已经成为培养完整人才的巨大障碍。

文科和理科,是同一个世界的两面,而不是两个世界。AI本身就是文理交叉的产物,它不分文理。未来的重大挑战,无论是气候变化、公共卫生还是人工智能伦理,都需要跨学科的综合性解决方案。

因此,中学阶段应尽可能打破文理分科。要让理科生具备深厚的人文素养,理解历史、哲学和艺术;也要让文科生了解基本的科学原理和技术逻辑,具备数据分析和计算思维的能力。只有这样,才能培养出认知体系完整的、能够应对复杂世界的人才。

3.7 格局之本:观世界,方有世界观

一个人的世界观,决定了他的格局和高度。而世界观,不是从书本里读出来的,而是从“观世界”中得来的。

徐扬生院士用香港学生不知“番禺”在何省的例子,生动地说明了“坐井观天”的局限性。教育必须为学生提供走向世界的机会,让他们亲眼去看、亲耳去听、亲身去感受这个多元而复杂的世界。

这不仅是为了增长见识,更是为了培养全球眼光、同理心和审视世界的能力。要让学生学会用世界的眼光看中国,理解中国在世界格局中的位置和责任;更要培养他们用中国的精神和智慧去引导世界、贡献世界的能力。

🗺️ 四、知行合一:从理念到实践的路径图

%20拷贝-kuuh.jpg)

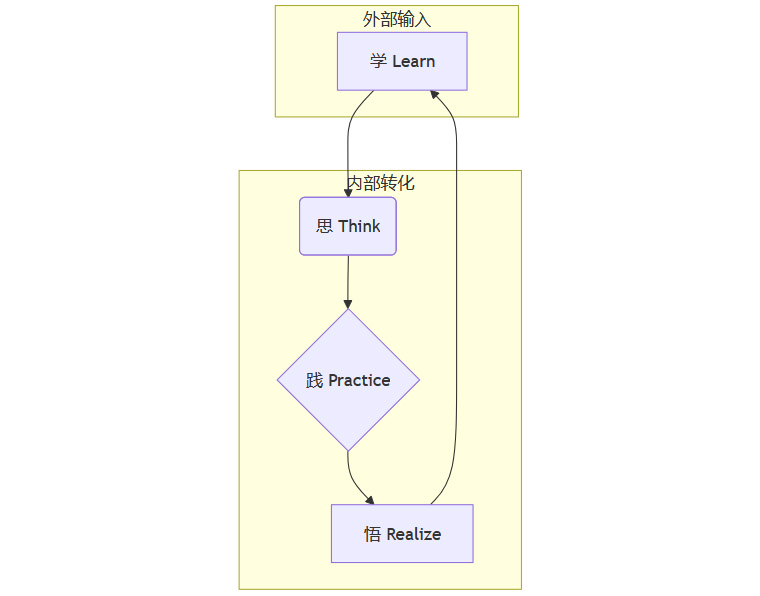

理念的清晰是第一步,更关键的是如何将其落地。徐扬生院士提出的“学、思、践、悟”四步法,为教育实践提供了一个清晰的闭环模型。

4.1 “学、思、践、悟”的闭环模型

这是一个动态的、螺旋上升的学习过程。

学 (Learn)。这是起点。关键在于激发好奇心和兴趣,并教会学生“如何学习”(Learn how to learn)。因为未来90%以上的知识都需要自学。

思 (Think)。学了之后要思考。思考需要土壤,而**“闲暇的时间是思考的土壤”**。教育者需要做的,是给学生留出足够的自由时间,让他们发呆、胡思乱想,而不是把所有时间都用课程和作业填满。

践 (Practice)。这是将知识内化的关键一步。通过实践,学生将书本上的知识应用到真实场景中,获得第一手经验和教训。教育部近年来推动的任务式学习、项目式学习,正是“以践促学”的体现。

悟 (Realize)。这是最高境界。在反复的实践和反思中,学生最终能领悟到知识背后的本质规律和人生的道理。这种“悟”出来的东西,才是真正伴随一生的财富。

4.2 政策与实践的同频共振

令人欣慰的是,这些理念正逐渐与国家政策形成共振。教育部等权威机构已明确提出,AI时代的高中教育要主动变革,强化创新思维、实践能力和国际视野的培养。例如,推动人工智能教育进入中小学课堂,目标是在2030年前实现普及。

这要求学校层面进行系统性的重构,包括课程体系、教学模式和评价机制。不再以单一的分数作为评价标准,而是更加关注学生在实践项目中的表现、解决问题的能力、团队协作的精神以及创新性的成果。

结论

回到最初的问题,AI时代的教育,究竟要走向何方?

徐扬生院士的报告,如同一座灯塔,为我们指明了方向。教育的终极目标,从来不是知识的堆砌,而是**“造就什么样的人”**。一个国家对世界文明的真正贡献,最终也体现在它的人民身上。

人类因为创造了人工智能而伟大,更会因为懂得人工智能的局限而成熟。我们不必为AI的强大而焦虑,而应为人类的独特性而自豪。教育的使命,就是守护和激发这份独特性。

未来的教育,必须是一场回归。回归到“人”的本身,关注情感、品性和人格的成长;回归到“实践”之中,让学生在真实的世界里淬炼智慧;回归到“创新”的源头,鼓励他们去想象、去提问、去创造一个更美好的未来。

世界走得很快,但教育需要有自己的定力。我们的任务,是教育好下一代,让他们在拥抱技术的同时,依然能**“带着灵魂往前走”**。

📢💻 【省心锐评】

别再卷知识了,那是AI的主场。教育的下半场,是拼谁能培养出更有趣、更坚韧、更有创造力的灵魂。育人,才是应对一切技术冲击的终极答案。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-tknb.jpg)

评论