【摘要】时薪900美元的AI工程师正以“顾问”新身份重塑咨询行业。他们凭借编写代码的实战能力,直击传统咨询“空谈战略”的痛点,为破解企业高达95%的AI项目失败率提供了全新解法。

引言

人工智能的浪潮正以前所未有的力量拍打着每一个行业的海岸线。企业界,尤其是那些手握重金的巨头们,无一不在这场浪潮中感受着巨大的焦虑,一种被称为“错失恐惧症”(FOMO)的时代情绪弥漫开来。他们急切地想要抓住生成式AI(GenAI)这根救命稻草,期望它能带来颠覆性的增长。

然而,现实却泼来一盆冷水。麻省理工学院(MIT)等权威机构的报告揭示了一个残酷的真相,尽管企业在AI上投入了数百亿美元,但高达95%的AI试点项目最终都以失败告终。这些项目大多停留在光鲜亮丽的PPT和演示阶段,无法转化为可衡量的商业价值。

在这片充满希望与失望的焦土之上,一场深刻的变革正在悄然发生。传统咨询业的巨头,如麦肯锡,那些习惯于用精美PPT描绘宏大战略的MBA精英们,发现他们的传统方法论在AI落地这个硬骨头面前显得力不从心。与此同时,一股新的力量正在崛起。一群时薪高达900美元的AI工程师,正以“顾问”的姿態,直接闯入了这个由精英主导的行业。

他们不只是战略的规划者,更是代码的编写者和系统的部署者。这不仅仅是一场人才的竞争,更是一场关于价值创造方式的根本性对决。有人将此情景比作咨询界的“Netflix对决Blockbuster”时刻,一个旧时代的商业模式,正面临着被一个技术驱动的新物种彻底颠覆的风险。

这篇文章将深入探讨这场正在发生的变革。我们将剖析AI工程师顾问模式为何崛起,解构其900美元时薪背后的商业逻辑,深挖企业AI项目高失败率的根源,并探讨这一新模式所面临的挑战与未来。这不仅关乎工程师与咨询师的饭碗之争,更预示着整个商业世界在AI时代即将迎来的深刻重塑。

一、🧩 咨询业的“范式转移”:从PPT到代码的权力交接

%20拷贝-esgh.jpg)

咨询行业的核心价值,长期以来被定义为提供高阶的战略洞察。客户付费购买的是顶尖大脑的思考成果,这些成果通常以详尽的分析报告和逻辑严密的PPT形式呈现。然而,在AI时代,这种模式正遭遇前所未有的挑战。战略与执行之间那道曾经看似可以跨越的鸿沟,如今变得深不见底。

1.1 新物种诞生 “AI工程师顾问”的崛起

在企业普遍为AI落地难而头疼时,以开发者工具公司Hasura及其企业级AI平台PromptQL为代表的新兴力量,提供了一种截然不同的解决方案。他们推出了一个全新的角色——“AI工程师顾问”。

这个新物种的核心特征在于其**“战略与执行一体化”**的能力。他们不再是传统意义上被动接受需求、埋头写代码的工程师,也不是只懂商业模型、不谙技术细节的咨询师。他们是两者的结合体。

作为顾问,他们能够深入理解客户的业务痛点,与企业高层对话,共同规划AI转型的路线图。他们具备战略思维,能够判断哪些业务场景最适合应用AI,以及如何设计能够产生最大价值的解决方案。

作为工程师,他们能够撸起袖子,亲自下场。他们利用大语言模型分析企业内部数据,编写代码构建和部署AI智能体,调试模型,搭建数据管道,并将新的AI系统与企业现有的老旧基础设施(Legacy Infrastructure)进行集成。

PromptQL的联合创始人兼CEO Tanmai Gopal将这个角色描述为顾问与**一线部署工程师(Frontline Deployment Engineer, FDE)**的结合体。这种销售与工程相结合的岗位,确保了从最初的商业构想,到最终系统上线运行的每一个环节,都有技术专家深度参与,从而打通了从“想法”到“现实”的最后一公里。

这种模式的出现,是对传统咨询流程的彻底颠覆。它将原本线性的、分阶段的“战略-设计-开发-部署”流程,变成了一个高度迭代、紧密耦合的闭环。

1.2 传统咨询的“阿喀琉斯之踵”

传统咨询公司,特别是以麦肯锡、波士顿咨询(BCG)为代表的战略咨询公司,其顾问团队大多由顶尖商学院的MBA毕业生组成。他们在商业分析、市场洞察和战略规划方面训练有素,但这也构成了他们在AI时代的“阿-喀琉斯之踵”。

Tanmai Gopal一针见血地指出,“所谓MBA类型的人……他们很有战略思维,也很聪明,但对AI能做什么没有直觉”。这种“直觉”的缺失是致命的。

1.2.1 缺乏技术直觉的战略规划

AI技术,尤其是生成式AI,其能力边界和实现路径日新月异。一个在技术上看似简单可行的想法,在实际工程中可能面临数据、算力、模型幻觉等多重障碍。反之,一些在商业人士看来天马行空的想法,可能借助巧妙的工程设计就能轻松实现。

缺乏技术直觉的顾问,其制定的AI战略往往会陷入两种困境。

过于保守,只是将现有流程进行简单的AI包装,无法发挥AI的颠覆性潜力。

过于激进,提出的方案脱离实际,工程上难以实现,最终沦为空中楼阁。

1.2.2 战略与执行的严重脱节

传统咨询项目通常在交付完PPT后便宣告结束。战略的执行工作被交还给企业的IT部门或外包的开发团队。这个交接过程充满了信息损耗和责任推诿。咨询顾问不为最终的落地效果负责,而技术团队则可能因为不理解战略背后的商业逻辑,导致开发出的产品与初衷南辕北辙。这种脱节是导致大量AI项目失败的直接原因。

1.2.3 缓慢的瀑布式开发模式

AI项目,特别是探索性的项目,极度依赖快速迭代和试错。而传统咨询的模式更接近于“瀑布式开发”,即先进行长时间的调研和规划,然后才进入开发阶段。当一个完美的战略规划终于出炉时,可能市场环境和AI技术本身已经发生了巨大变化,导致整个方案过时。

下面的表格清晰地对比了两种顾问模式的核心差异。

1.3 “Netflix时刻”的隐喻与现实

将AI工程师顾问的崛起比作“Netflix对决Blockbuster”并非夸大其词。这个比喻深刻地揭示了两者商业模式的根本不同。

Blockbuster的失败,并非因为它不够努力,或者门店不够多。它的失败在于其固守着“线下租赁实体光盘”这一核心业务模式,而Netflix则洞察到了流媒体技术带来的颠覆性机遇。Netflix的胜利,是商业模式的胜利,是用户体验的胜利,更是技术驱动的胜利。

我们来分析一下这个隐喻的对应关系。

Blockbuster (百视达) 对应 传统咨询公司。他们都提供了一种在特定时代背景下非常成功的“产品”——实体光盘租赁服务和战略咨询PPT。他们的模式依赖于物理交付和阶段性服务。

Netflix (奈飞) 对应 以Hasura为代表的新型AI咨询服务。他们都利用了新兴的技术(流媒体/AI工程能力)来重构服务交付方式。Netflix提供了按需、在线、持续更新的内容库,而AI工程师顾问则提供了迭代、在线、持续优化的AI解决方案。

这场对决的核心,在于价值交付方式的根本性变革。客户不再满足于仅仅获得一份静态的“战略蓝图”,他们需要的是一个能够持续进化、能够解决实际问题的“动态系统”。AI工程师顾问提供的正是后者。他们交付的不是文档,而是一个活的、可以与业务流程深度融合的AI能力。这正是咨询业正在经历的“Netflix时刻”。

二、💰 时薪900美元的价值解构:泡沫还是保险?

时薪900美元,这个数字足以让大多数人瞠目结舌。它不仅远高于普通软件工程师的薪酬,甚至超过了四大咨询公司合伙人每小时400至600美元的费率。如此高昂的价格,究竟是市场非理性追捧下的泡沫,还是其背后有着坚实的商业逻辑支撑?

答案更倾向于后者。这900美元,与其说是一笔昂贵的“劳务费”,不如说是一份企业为规避巨大风险而购买的“价值保险”。

2.1 供需失衡下的价格信号

市场经济的基本规律是供需关系决定价格。当前,能够胜任“AI工程师顾问”角色的人才,在全球范围内都处于极度稀缺的状态。

2.1.1 复合型技能要求极高

这个角色要求从业者同时具备多种高门槛技能。

深厚的技术功底。这包括但不限于熟悉主流的大语言模型(如GPT系列、Claude系列)、掌握模型微调(Fine-tuning)、检索增强生成(RAG)等关键技术,具备强大的数据处理和系统集成能力,以及对MLOps(机器学习运维)有深入理解。

敏锐的商业嗅觉。能够快速理解不同行业的业务逻辑,识别出AI应用的潜在价值点,并能用商业语言与企业决策者有效沟通。

出色的项目管理与沟通能力。作为连接战略与执行的桥梁,他们需要协调内外部资源,管理项目进度,并清晰地向上汇报、向下传达。

同时精通这三方面的人才凤毛麟角。Deep Tech Recruitment的创始人Oana Iordăchescu指出,全球的大企业和初创公司,正以前所未有的力度争夺本就为数不多的资深AI工程师,这种激烈的竞争自然而然地将他们的身价推向了新的高度。

2.1.2 市场需求的井喷

与人才供给的稀缺形成鲜明对比的,是市场需求的井喷。在AI焦虑的驱动下,几乎所有的大中型企业都希望尽快启动自己的AI项目。这种普遍性的需求,进一步加剧了供需失衡,使得顶尖人才的议价能力变得极强。PromptQL的CEO Tanmai Gopal甚至表示,900美元的时薪可能还“报低了”,因为客户并没有对这个价格提出异议,这暗示着市场愿意支付的价格可能更高。

2.2 从“成本中心”到“价值保险”的认知转变

要理解900美元时薪的合理性,我们需要转变一个观念,即不能将其视为一个单纯的“人力成本”,而应将其视为一种“风险管理投资”。

我们来算一笔账。一个大型企业启动一个AI战略项目,其投入可能是数百万甚至数千万美元,包括软件采购、硬件设施、内部团队组建以及机会成本。如果这个项目最终因为“落地难”而失败,那么这数百万美元的投资就等于打了水漂。这正是9.5成企业正在经历的现实。

现在,我们来看一下聘请AI工程师顾问的成本与收益。

从这个表格可以看出,多支付几十万美元的“顾问费”,是为了保障那数百万美元核心投资的安全。这笔钱,买的是确定性和成功率。它就像一份保险,避免企业落入那95%的失败统计之中。当一个决策可以避免数百万美元的损失时,为其支付45万美元的“保费”,在商业上是完全合理的。

2.3 价值链重塑 工程师的议价权

长期以来,在商业价值链中,战略制定者(咨询师、管理者)位于顶端,而技术执行者(工程师)则处于相对下游的位置。AI的出现,正在深刻地重塑这条价值链。

在AI时代,技术实现本身成为了战略的核心部分。一个AI战略是否可行,很大程度上取决于技术上能否以合理的成本和时间实现。因此,懂技术、能落地的人,其话语权和议价能力得到了空前的提升。

AI工程师顾问的出现,标志着工程师群体正从价值链的执行端,向上游的决策和设计端延伸。他们不再仅仅是“资源”,而是成为了驱动创新的“引擎”。当一个人既能定义问题,又能解决问题时,他的价值就不再是简单的代码劳动价值,而是创造商业成果的价值。900美元的时薪,正是对这种创造性价值的直接体现。

AI顾问Rob Howard也证实了这一点。他表示,市场上任何带有AI组件的项目都会出现溢价。他自己开设的AI顾问培训课程,每小时也能达到400-500美元的定价。这说明市场对于能够将AI与商业结合的人才,已经形成了一个全新的、高水平的定价预期。

三、🔬 95%失败率的深度剖析:病根究竟在何处?

%20拷贝-iqvx.jpg)

高达95%的失败率,这个数字令人震惊。它说明企业在AI转型之路上,普遍存在着系统性的问题。将失败简单归咎于技术不成熟或工程师能力不足,显然是找错了方向。MIT的报告以及业界的普遍观察,都将病根指向了更深层次的结构性问题,即“学习鸿沟”。

3.1 被误读的失败 “学习鸿沟”是核心

报告的第一作者Aditya Challapally指出,AI试点项目的失败,其根本原因不在于AI模型的质量,而在于工具和组织两方面存在的“学习鸿沟”。

这个“学习鸿沟”具体体现在,企业级AI系统与实际业务流程之间存在巨大的隔阂。这些系统往往是僵化的、一次性部署的,无法根据用户的实际反馈和业务场景的变化进行持续学习和迭代。

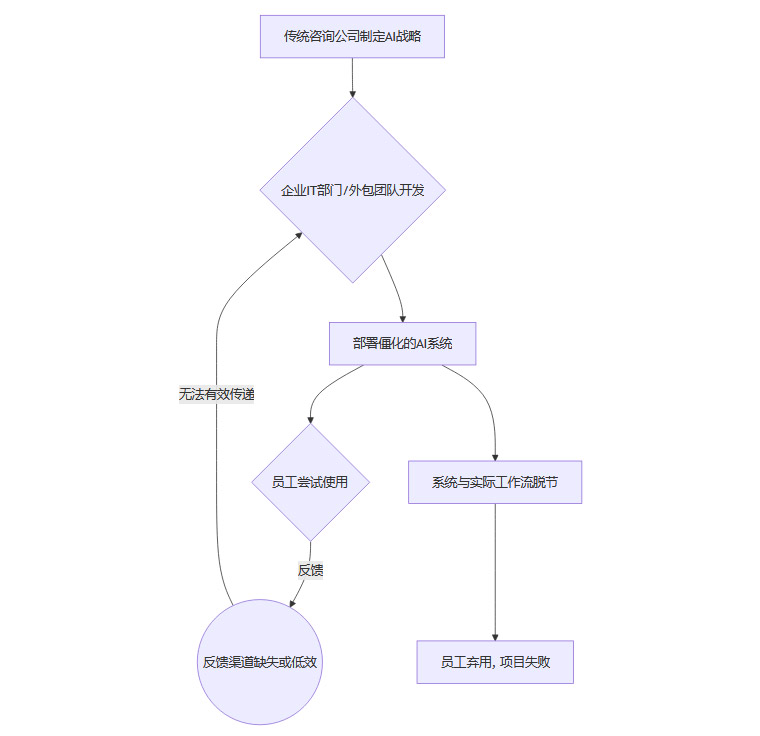

我们可以用一个流程图来展示这个断裂的反馈循环。

这个流程图清晰地显示了问题的关键。在传统模式下,从系统部署到员工使用的反馈循环是断裂的。员工在使用中遇到的问题、提出的改进建议,无法快速、有效地传递回开发团队,系统也就无法进行及时的优化和迭代。久而久之,这个“不好用”的系统就会被彻底抛弃,项目自然以失败告终。

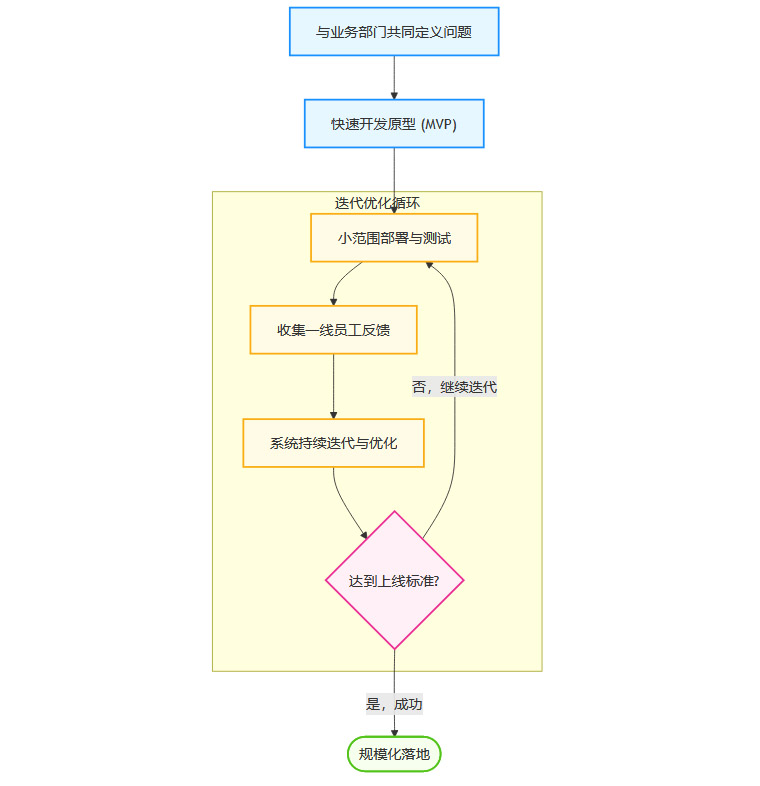

而AI工程师顾问模式,则致力于修复这个断裂的循环。

在这个敏捷闭环中,AI工程师顾问作为核心节点,确保了从业务需求到技术实现,再到用户反馈的每一个环节都紧密相连。系统不再是一个静态的交付物,而是一个能够持续学习和进化的有机体。这正是跨越“学习鸿gōu”的关键。

3.2 “影子AI”的启示 企业级AI的窘境

一个非常有趣的现象是,当企业花费巨资采购的AI系统被束之高阁时,高达90%的员工却在私下自发地使用ChatGPT等个人AI工具来辅助日常工作,并且取得了显著的生产力提升。这种现象被称为“影子AI经济”(Shadow AI Economy)。

“影子AI”的盛行,给了企业管理者一记响亮的耳光。它雄辩地证明了。

AI技术本身是有效的。员工用实践证明了AI工具能够实实在在地帮助他们提高工作效率。

失败的不是AI,而是企业的AI战略、采购和管理方式。企业采购的那些昂贵、复杂、定制化的系统,在用户体验和实用性上,甚至还不如一个通用的公开模型。

为什么会出现这种反差?原因在于,ChatGPT这类工具具备了企业级AI系统所缺失的关键特性。

易用性。无需复杂的培训,开箱即用。

交互性。基于对话的交互方式,符合人类的自然习惯。

迭代性。能够根据上下文进行多轮对话,不断优化结果。

集成性。员工可以轻松地将其融入自己现有的工作流中(例如,用它来写邮件、润色报告、生成代码片段)。

“影子AI”的启示在于,成功的AI应用必须是以用户为中心的,必须能够无缝地融入到员工的实际工作流程中去。而这恰恰是AI工程师顾问所擅长的。他们能够站在用户的角度,设计和开发真正“好用”的工具,而不是交付一个功能强大但操作复杂的“庞然大物”。

3.3 投资的误区与成功者的路径

企业在AI投资上也普遍存在误区。许多公司将大量的资源投入到面向客户的销售和营销领域,希望通过AI聊天机器人等应用快速提升收入。然而,这些领域的AI应用往往面临着用户体验要求高、模型“幻觉”问题容忍度低等挑战,很容易失败。

相比之下,一些真正取得成功的公司,往往选择了不同的路径。

聚焦内部效率提升。他们将AI应用于后台自动化、供应链优化、内部知识管理等场景。这些场景对用户体验的要求相对较低,且能够带来实实在在的降本增效。

从单一痛点切入。成功的初创公司,往往不会追求大而全的解决方案,而是专注于解决一个具体的、明确的业务痛痛点,并将执行做到极致。

与合作伙伴紧密协作。他们与使用其工具的公司建立紧密的合作关系,共同打磨产品,确保技术与业务的深度融合。

这些成功经验再次印证了AI工程师顾问模式的价值。他们能够帮助企业识别出那些真正具有高回报率的应用场景,并以一种务实、聚焦的方式,将项目一步步推向成功。

四、🛤️ 前路漫漫:新模式的挑战与现实阻力

尽管AI工程师顾问模式展现出了巨大的潜力,并被誉为咨询业的未来,但它的发展之路并非一片坦途。将一个颠覆性的模式推广开来,必然会面临来自技术、组织和文化等多个层面的挑战和阻力。

4.1 技术万能论的陷阱

一个显而易见的风险,是陷入“技术万能论”的陷阱,即认为只要请来了时薪900美元的顶尖工程师,所有问题都能迎刃而解。

在人工智能领域拥有超过25年经验的专家McCracken就对此提出了质疑。他认为,PromptQL推出的“AI工程师顾问”模式,在某种程度上只是“换汤不换药”,其中许多所谓的创新,其实是优秀工程师多年来一直在做的事情。

McCracken的核心观点是,AI项目的失败,其根源往往不在于技术,而在于人与组织。

高管追逐炒作。许多AI项目立项的初衷,并非源于真实的业务需求,而是因为决策者看到竞争对手在做,或者为了迎合资本市场的炒作热点,为了做而做。

激励措施不完善。企业内部的激励机制可能并不鼓励创新和试错。负责新项目的团队如果失败,可能会面临职业风险,这导致员工倾向于选择更保守、但价值也更低的方案。

缺乏实战经验。真正的成功,往往不是靠一个天才工程师或者一个完美的框架就能实现的,而是要靠在实践中不断“踩坑”、不断试错,用伤疤换来的宝贵经验。

McCracken的观点提醒我们,“这不是花每小时900美元请工程师就能解决的问题,而是要靠踩坑、伤疤换来的实战经验来解决。” 一个外部的AI工程师顾问,无论技术多么高超,都很难在短时间内改变一个企业的组织文化和激励机制。如果企业的“土壤”不改变,再好的“种子”也难以生根发芽。

4.2 观念的“惯性飞轮”

另一个巨大的挑战,来自于企业决策层观念上的“惯性飞轮”。

老牌公司的领导者,大多习惯了与传统咨询公司打交道。他们熟悉那套流程,信任那些知名品牌,并且能够轻松理解咨询顾问们使用的商业语言。对于他们来说,麦肯锡等品牌代表着一种确定性和权威性。

而AI工程师顾问,作为一个新物种,面临着巨大的市场教育难题。

信任建立。企业决策者可能会质疑,一个工程师是否真的懂我们的业务?他们能否提供具有战略高度的建议?

沟通障碍。工程师的语言体系与企业高管的语言体系可能存在差异,如何有效地沟通、建立共识,是一个不小的挑战。

模式接受度。让习惯了购买“PPT”和“战略报告”的客户,转变为购买一个持续迭代的“工程服务”,需要客户在采购流程、项目管理和预期设定上都做出改变。

因此,PromptQL这样的公司,其挑战不仅在于提供高质量的技术服务,更在于要扮演“布道者”的角色,去改变企业决策者根深蒂固的旧观念,让他们认识到,解决问题已经有了新的、更有效的方法。这个过程注定是缓慢而艰难的。

4.3 溢价的可持续性拷问

当前时薪900美元的高溢价,是建立在人才极度稀缺的假设之上的。但这种溢价能否长期维持,还需要打上一个问号。

随着时间的推移,可能会出现几个趋势,从而影响当前的薪酬水平。

人才供给增加。巨大的市场需求和高薪的吸引力,必然会激励更多的工程师和技术人员转型学习AI相关技能。各大高校和培训机构也在加紧培养相关人才。长期来看,人才供给会逐渐增加。

技术门槛降低。AI技术本身也在快速发展。未来可能会出现更强大的低代码/无代码AI开发平台,使得不具备深厚编程背景的业务人员也能构建和部署AI应用。这将降低对顶尖工程师的依赖。

市场回归理性。当AI的炒作热潮逐渐退去,企业对于AI的认知会更加成熟和理性。他们会更清晰地知道自己需要什么,以及愿意为什么样的服务付费。届时,市场的定价可能会回归到一个相对更平稳的水平。

因此,虽然短期内AI工程师顾问的高薪仍将持续,但从长远来看,这种溢价的可持续性存在不确定性。

五、🚀 终局与展望:人机协同的咨询新未来

%20拷贝-psvp.jpg)

尽管面临诸多挑战,但由AI工程师顾问引领的这场变革,其方向是不可逆转的。它深刻地揭示了AI时代对人才和组织能力的新要求。展望未来,咨询行业的格局,乃至企业的运作方式,都将因此而发生深刻的改变。

5.1 从“外包大脑”到“能力内建”

企业聘请外部顾问的最终目的,不应是形成永久性的依赖,而是借助外部的专业力量,来帮助自身建立和培养内部的核心能力。

AI工程师顾问的最佳实践,可能不是长期“包办”企业的所有AI项目,而是扮演一个“教练+陪练”的角色。

初期引导。在项目初期,他们利用自己的专业知识,帮助企业规避常见的陷阱,快速搭建起第一个成功的AI应用,树立内部信心。

中期赋能。在项目进行中,他们与企业的内部团队紧密合作,通过“传、帮、带”的方式,将自己的方法论、工程实践和实战经验传授给内部员工。

后期退出。当企业的内部团队成长起来,能够独立负责AI项目的规划和执行时,外部顾问就可以逐步退出,或者转向更具前瞻性的战略探索。

这种模式,将传统的“外包大脑”模式,转变为“能力内建”模式。它帮助企业将外部专家的知识,沉淀为组织自身的宝贵资产。这对于企业的长期发展而言,远比单纯完成一两个项目更有价值。

5.2 咨询行业的价值链重构

AI工程师顾问的崛起,预示着咨询行业即将迎来一次彻底的价值链重构。未来的咨询市场,可能会出现明显的分化。

高端纯战略咨询。仍然会有一小部分顶尖的咨询公司,专注于解决最复杂的、最顶层的商业战略问题。他们的价值在于提供独特的洞察和宏观的视野。

“战略+落地”一体化咨询。这将成为市场的主流。越来越多的咨询服务将以最终的业务成果为导向。咨询公司需要组建包含战略顾问、产品经理、AI工程师、数据科学家在内的复合型团队,提供端到端的解决方案。

未来的咨询顾问,其形象将不再是那个西装革履、只带一台笔记本电脑的精英。他可能是一个能够随时在白板上画出系统架构图,并且能打开IDE(集成开发环境)现场编写一段代码来验证想法的“全栈型”人才。人机协同将成为咨询工作的常态,顾问们将利用AI工具来提升自己的分析效率,从而将更多的精力投入到创造性的思考和与客户的深度沟通中。

总结

时薪900美元的AI工程师顾问,不仅仅是一个高薪现象,它更像是一个棱镜,折射出AI时代商业世界正在发生的深刻变革。这场由“写代码的”向“做PPT的”发起的挑战,其本质是执行力与落地能力在价值创造中的权重被空前提升。

面对高达95%的AI项目失败率,企业已经意识到,再完美的战略蓝图,如果不能转化为实实在在的产品和业务成果,就毫无价值。AI工程师顾问正是凭借其“既能仰望星空,又能脚踏实地”的独特能力,成为了破解这一困局的关键角色。

尽管这一新模式仍然面临着来自企业文化、组织惯性和市场认知等多方面的挑战,但它所代表的趋势——从战略到执行的无缝衔接,技术与业务的深度融合——已然不可阻挡。

未来,谁能真正打通AI战略与业务落地的最后一公里,谁能率先完成从“思想的提供者”到“价值的共创者”的转型,谁就将在这场由AI驱动的伟大变革中,赢得属于自己的未来。

📢💻 【省心锐评】

高薪买的不是代码,是确定性。当多数企业还在为AI画饼时,有人已经开始用代码解决问题。PPT描绘不出未来,但可运行的系统可以。这无关颠覆,只是价值回归常识。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-pfjl.jpg)

评论