【摘要】芬兰图尔库大学研究证实,GPT-4V评估社交情境的准确性可媲美人类,且效率实现万倍级提升。该模型不仅能模仿人类判断,其生成的脑功能图谱也与人类惊人相似,预示着科研与多行业应用的深刻变革。

引言

人类社会,本质上是一张由无数复杂社交互动编织而成的巨网。我们通过解读他人的表情、姿态与语调来导航其中,这种“察言观色”的能力,曾被认为是人类独有的高级智能。然而,芬兰图尔쿠大学的一项开创性研究,正悄然动摇这一认知。这项发表在国际学术期刊《成像神经科学》上的成果,将一个惊人的事实摆在了我们面前,具备视觉能力的AI模型GPT-4V,已经能够像人类一样,精准解读图像和视频中的复杂社交信息。

这不仅仅是一次简单的技术验证。当研究人员将收集2000多人评估数据所需的超过1万小时,与AI模型完成同等任务的短短数小时进行对比时,一个科研效率的新纪元被清晰地勾勒出来。这背后所蕴含的,是一场深刻的效率革命,它预示着脑科学、医疗健康、公共安全乃至市场分析等领域,都将迎来范式级的转变。本文将深度剖析这项研究的始末,从实验设计到结果解读,从神经科学的共鸣到跨界应用的蓝图,全面探讨AI在理解人类社交世界中的惊人潜力,以及它将如何重塑我们的未来。

🎨 一、研究的缘起与设计·一场精心策划的“图灵测试”

%20拷贝.jpg)

任何一项颠覆性的研究,都源于一个大胆的设想和一个严谨的设计。图尔库大学的科学家们试图回答一个根本性问题,机器能否真正理解人类社交的微妙之处?为了验证这一点,他们设计了一场针对AI社交认知能力的“终极考验”。

1.1 芬兰图尔库大学的开创性探索

这项研究的核心,是检验当前最先进的大型多模态模型(LMM)之一,GPT-4V,在处理真实世界社交场景时的表现。研究团队并非满足于让AI进行简单的物体识别或情感分类,他们将目标设定得更高,即让AI对动态、复杂的社交互动进行多维度、深层次的评估,并将其结果与大规模的人类判断进行直接比较。

这项研究的成果最终发表于《成像神经科学》(Imaging Neuroscience),这本期刊本身就暗示了研究的深远意义。它不仅关乎计算机科学,更直接触及了人类大脑如何感知和处理社交信息的核心议题。可以说,这既是对AI能力的一次极限测试,也是一次借助AI来反观人类自身认知机制的独特尝试。

1.2 实验设计·如何量化“察言观色”

为了让这场“人机大赛”公平且富有洞察力,研究团队在图尔库PET中心构建了一套精密的实验流程。他们需要将“察言观色”这种模糊、主观的能力,转化为可量化、可比较的数据指标。

1.2.1 评估对象与特征

研究的核心素材是一系列包含人际互动的图像和视频。AI和人类参与者需要评估的,不是单一的情绪标签,而是多达138项不同的社交特征。这个庞大的特征集是本次研究科学性的关键所在,它确保了评估的全面性和深度。

这些特征可以大致归为以下几类:

面部表情细节:例如,微笑的程度、眉毛的上扬或紧锁、眼神的接触与回避等。

身体姿态与动作:涵盖了肢体语言的方方面面,如手臂的开放或交叉、身体的朝向、手势的含义等。

互动特性:这是更高阶的社交判断,要求评估者判断互动双方的关系状态,例如是合作还是敌意,是亲密还是疏远,是支配还是服从。

通过如此细致的特征拆解,研究者得以从多个维度系统性地考察AI的社交解读能力。

1.2.2 人类基准的建立

任何对AI能力的评估,都离不开一个坚实的“黄金标准”,在这个研究中,这个标准就是人类的判断。研究团队招募了超过2000名人类志愿者,让他们对相同的图像和视频素材进行评估。

这个规模庞大的人类样本库至关重要。它不仅提供了一个平均基准,还能揭示人类判断本身存在的个体差异和不一致性。这为后续比较AI评估的稳定性和可靠性提供了关键参照。毕竟,如果AI的表现能够超越单个普通人的不稳定性,其价值将得到极大的凸显。

1.2.3 实验流程概览

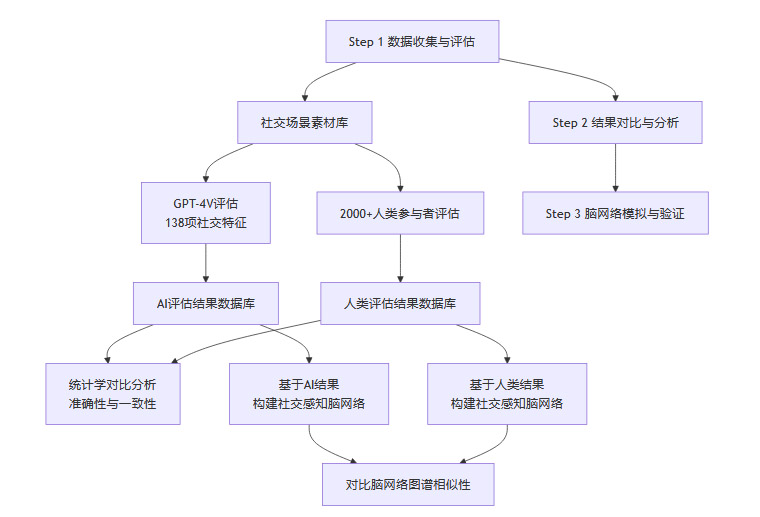

整个实验流程可以被看作一个三步走的严谨过程,从数据收集到最终的脑网络模拟,环环相扣。

这个流程清晰地展示了研究的逻辑链条。首先,AI和人类并行处理相同的任务。其次,对两者的输出结果进行直接的量化比较。最后,将这种比较从行为层面延伸到模拟的神经科学层面,探索其背后机制的相似性。这套设计不仅验证了“AI能做什么”,更试图探究“AI的理解方式是否与人类相似”。

📊 二、结果解读·AI的社交直觉有多准?

实验设计得再精妙,最终还是要靠数据说话。当研究团队将AI的评估结果与2000多名人类的判断进行碰撞时,一系列令人惊讶又发人深省的发现浮出水面。

2.1 准确性与一致性的双重胜利

研究的核心结论是,ChatGPT(GPT-4V)给出的判断与人类的平均结果高度接近。这意味着在理解社交场景的“标准答案”上,AI已经达到了与人类群体相当的水平。但故事并没有到此为止,更深层次的分析揭示了AI在某些方面甚至展现出超越个体的优势。

2.1.1 AI与人类的高度一致性

当把AI的评估结果与2000多名参与者的平均判断进行比对时,两者表现出了极高的一致性。无论是在解读一个微妙的微笑,还是判断一段对话中的紧张气氛,AI的“看法”与大多数人的直觉不谋而合。这证明了AI并非在随机猜测,而是真正捕捉到了图像和视频中蕴含的有效社交信号,并依据这些信号做出了与人类认知模式相符的判断。

2.1.2 超越个体的稳定性

一个更有趣的发现是,AI评估结果的一致性甚至高于单个人的评估。人类的判断会受到情绪、疲劳、个人经历和偏见的影响,导致同一个场景,不同的人甚至同一个人在不同时间,都可能给出不完全相同的解读。

图尔库大学博士后研究员塞韦里・桑塔维尔塔(Severi Santavirta)对此指出,“由于ChatGPT对社交特征的评估平均上比单个参与者更为一致,因此其结果甚至比个人判断更值得信赖。” 这句话的潜台词是,如果你需要一个稳定、客观、不受情绪波动影响的社交场景评估,AI的输出可能比随机找一个普通人来判断要可靠得多。AI没有“心情”,不会“疲劳”,这使得它在执行重复性、标准化的评估任务时,展现出超人的稳定性。

2.2 人类集体智慧的“护城河”

尽管AI的表现令人印象深刻,但研究同样划定了一条清晰的界限。桑塔维尔塔补充道,“然而,多人共同的评估仍然比人工智能更准确。”

这一点至关重要。它说明虽然AI超越了“单一个体”,但尚未企及“集体智慧”的高度。一个由多人组成的团队,通过讨论、互补和纠偏,能够形成一个比任何单一个体(包括AI)都更接近真相的判断。人类集体智慧的优势在于能够整合多元视角,识别出AI模型可能因训练数据偏差而忽略的细微差别或文化背景。这道“护城河”提醒我们,在最关键、最复杂的决策场景中,人类的集体判断力依然是不可或替代的黄金标准。

2.3 关键数据对比

为了更直观地理解AI、单个人类与人类群体之间的差异,我们可以将它们在几个关键维度上的表现进行总结。

这张表格清晰地展示了三者的优劣势。AI在效率、成本、稳定性和可扩展性上拥有压倒性优势。单个人类在各方面均不占优。而人类群体则在最终的准确性上保有微弱但关键的领先。这一格局,为未来人机协作指明了方向,即利用AI进行大规模、高效率的初步筛选和评估,再由人类专家或团队进行最终的审核与决策。

🧠 三、深入神经科学·窥探AI与人脑的“共鸣”

%20拷贝.jpg)

如果说行为层面的比较已经足够震撼,那么这项研究的第二阶段则将探索带入了一个更深的维度,即神经科学层面。研究团队不满足于知道AI的答案和人类“像”,他们更想知道AI的“思考过程”是否也与人类大脑的运作方式有某种程度的相似。

3.1 功能性脑成像技术的引入

为了实现这一目标,研究人员动用了一项强大的工具,功能性脑成像技术(如fMRI)。这项技术可以测量大脑在执行特定任务时各个区域的活动水平,从而绘制出大脑的功能网络图谱。

他们的做法是,分别利用AI和人类参与者对社交情境的评估结果,作为输入变量,去模拟和预测大脑在观看这些社交场景时应该如何被激活。简单来说,他们试图构建两套“大脑社交感知网络图谱”,一套基于人类的判断数据,另一套则完全基于AI的判断数据。

3.2 “惊人相似”的脑网络图谱

当两份图谱被放在一起进行比较时,结果令所有研究人员感到震惊。报告中使用的词是“惊人地相似”(strikingly similar)。

这意味着,AI模型在评估社交特征时所抓住的那些信息维度,与人类大脑在处理同样信息时所依赖的神经通路,存在着高度的对应关系。当一个场景被AI判断为“合作性高”时,其对应的模拟脑区激活模式,与人类在感知到“合作”时真实的脑区激活模式非常接近。

3.3 这份相似性意味着什么?

这份“惊人相似”的结果,其意义远超一次简单的技术验证。

首先,它表明AI不仅仅是在模仿人类行为的“表皮”,更在某种程度上触及了人类社交认知的“内核”。模型通过海量数据学习到的,可能不只是一系列“输入-输出”的映射规则,而是一种能够有效表征社交信息的内部结构。这种结构恰好与人类大脑经过数百万年进化而来的社交处理系统产生了共鸣。

其次,这对脑科学研究本身具有革命性意义。传统的脑成像研究,需要耗费巨大人力物力去收集被试者的行为数据(比如让他们给视频打分),然后才能进行后续的脑网络分析。现在,AI评估可以作为一个高效、低成本的“代理”或“虚拟被试”。研究人员可以先用AI对成千上万的视频素材进行标注,然后直接用这些标注数据来模拟大脑活动,从而快速筛选出最值得进行真人实验的素材,或者对大脑的工作机制提出新的假设。这极大地加速了神经科学的研究进程。

最后,它也为我们理解AI的“黑箱”提供了一个独特的视角。虽然我们仍然无法完全解释大型模型内部的每一个参数是如何工作的,但通过与已知的人类大脑功能网络进行比对,我们可以间接地推断出模型内部可能存在着类似的功能模块划分。这为未来“可解释性AI”的研究开辟了新的道路。

🚀 四、效率革命·重塑科研与产业的未来

如果说准确性和神经层面的相似性展示了AI的能力深度,那么效率上的巨大差异则彰显了其无与伦比的应用广度。这正是标题中“10000小时 VS 几小时”所揭示的核心价值。

4.1 10000小时与几小时的鲜明对比

让我们再次聚焦于这个令人咋舌的数字。

现在,我们来看AI的表现。

这种数量级上的差异,已经不能简单地称之为“提升”,而是一场彻底的“革命”。它意味着过去需要一个大型团队耗时一年多才能完成的数据标注工作,现在可能一个下午就能完成。这种效率的解放,将对科研和多个行业产生链式反应。

4.2 AI在科研领域的角色转变

在传统科研模式中,大规模数据标注往往是限制研究广度和速度的瓶颈。许多富有创意的研究想法,可能因为数据准备阶段的成本过高而被搁置。

这项研究展示了AI如何打破这一瓶颈。

加速数据预处理:研究人员可以利用AI对海量未标记的视频、图像数据进行快速、低成本的社交特征标注,为后续的深入分析提供“燃料”。

扩大研究规模:过去只能在几十个或上百个样本上进行的研究,现在有望扩展到成千上万个样本,从而得出更具普适性和统计意义的结论。

生成新的研究假设:AI可以发现人类观察者容易忽略的微弱信号或复杂模式,从而为科学家提供新的研究方向和假设。

AI不再仅仅是一个分析工具,它正在转变为一个不知疲倦、效率极高的“科研助理”,甚至是能够启发新思路的“合作伙伴”。

4.3 跨界应用的广阔蓝图

这项研究的价值远远超出了神经科学的范畴。AI自动评估社交情境的能力,几乎可以在所有需要理解人类行为的领域找到用武之地。

4.3.1 医疗监护的“不知疲倦的眼睛”

在医疗场景中,患者的非语言行为,如面部表情、身体姿态的变化,往往是其生理或心理状态的重要指标。

精神健康监测:AI可以辅助医生监测抑郁症或自闭症患者的社交互动模式变化,为诊断和治疗提供客观数据支持。

术后康复跟踪:通过分析患者的表情和动作,AI可以评估其疼痛程度或康复进展,及时向医护人员发出预警。

老年人看护:在养老机构中,AI可以全天候监测老人的情绪和行为状态,及时发现孤独、焦虑或异常行为,提升看护质量。

桑塔维尔塔提到,“人工智能不像人类一样会疲劳,它能够全天候监测”,这一特性在医疗监护领域尤为宝贵。

4.3.2 市场营销的“情感预测师”

对于市场营销和广告行业而言,理解消费者对内容的反应是成功的关键。

广告效果预测:在广告投放前,可以利用AI分析测试观众观看广告时的面部表情和反应,预测广告的情感冲击力和吸引力,从而优化创意。

影视内容分析:AI可以逐帧分析电影或电视剧的观众反应,找出“爆点”和“尿点”,为剪辑和宣发策略提供数据支持。

用户体验研究:在产品测试中,AI可以自动分析用户使用产品时的表情和行为,量化其困惑、喜悦或沮丧的程度,帮助改进产品设计。

4.3.3 公共安全的“智能哨兵”

在安防领域,海量的监控视频往往让人力难以有效覆盖。

异常行为识别:AI可以从监控视频中自动识别出争吵、斗殴、恐慌性奔跑等异常社交互动,向安保人员发出实时警报。

人群情绪分析:在大型活动中,AI可以分析人群的整体情绪状态,预警潜在的拥挤、踩踏或骚乱风险。

犯罪预防与调查:通过分析嫌疑人的微表情和肢体语言,AI可以为审讯和调查提供辅助线索。

这些应用场景共同指向一个未来,即大量重复性、观察性的工作可以交由AI完成,将人类从繁琐的监控任务中解放出来。

🤝 五、未来展望·人机协作的新范式

%20拷贝.jpg)

这项研究为我们描绘了一个AI深度融入社会观察与分析的未来。但这并不意味着人类将变得无足轻重。恰恰相反,它预示着一种更高效、更深刻的人机协作新范式的到来。

5.1 AI的局限与人类的价值

我们需要清醒地认识到当前AI的局限性。

缺乏真正的理解:AI的“解读”是基于数据关联性的模式匹配,而非像人类一样拥有主观体验和深刻的共情能力。它知道“微笑”与“积极情绪”高度相关,但它并不“感受”快乐。

依赖训练数据:AI的表现受限于其训练数据的质量和广度。对于罕见的、或特定文化背景下的社交信号,AI可能会出现误判。

伦理与隐私风险:将AI用于大规模社会监控,会引发严重的隐私和伦理问题,需要建立严格的法规和技术规范来约束其使用。

与此同时,人类的独特价值也更加凸显。

背景知识与常识推理:人类能够结合广博的背景知识和常识,对复杂情境进行深入理解,这是AI目前难以企及的。

价值判断与伦理考量:在涉及道德和伦理的决策中,人类的判断是不可或缺的。

集体智慧的创造力:如前所述,人类群体在处理高度复杂和模糊问题时,依然展现出超越AI的综合判断力。

5.2 重新定义“工作”

基于上述分析,未来的人机协作模式将是一种优势互补的关系。桑塔维尔塔的观点精准地概括了这一点,“在未来,对越来越复杂情境的观察可能可以交给AI,而人类则专注于确认其中最重要的发现。”

这种协作模式可以分解为:

AI负责广度与效率:AI系统作为前端,对海量数据进行24/7不间断的扫描、筛选和初步评估,标记出所有潜在的“兴趣点”。

人类负责深度与决策:人类专家(如医生、科学家、安保分析师)接收AI筛选后的信息,利用自己的专业知识和经验进行深度分析、验证,并做出最终的决策。

在这种模式下,人类的角色从“数据采集员”和“初级分析员”,转变为“高级策略师”和“最终决策者”。这不仅极大地提升了整体工作效率,也让人的智慧能被用在最关键的地方。

5.3 从学术到商业的融合之路

芬兰图尔库大学的这项研究,是学术探索推动商业应用创新的一个完美范例。它为AI在社交认知领域的商业化落地提供了坚实的理论基础和实证数据。未来,我们可以预见,基于类似技术的初创公司和商业解决方案将不断涌现,它们将渗透到各行各业,创造出巨大的经济和社会价值。

从实验室里对脑网络的模拟,到街头摄像头对公共安全的守护,再到病房里对患者无声的关怀,AI理解人类社交的能力,正在以前所未有的速度,从一行行代码,变为改变我们生活和工作的真实力量。

总结

芬兰图尔库大学的这项研究,无疑是人工智能发展史上的一个重要里程碑。它不仅用无可辩驳的数据证明了AI在社交情境评估上的强大能力,更通过与神经科学的交叉验证,揭示了其能力背后的深层潜力。

10000小时与几小时的对比,不仅仅是一个效率数字,它代表着一种生产力的代际飞跃,预示着无数行业即将被重塑。从科研的加速,到医疗的精准,再到安防的智能,AI的“社交之眼”正在开启一个充满想象力的新时代。

当然,我们也要保持审慎。在拥抱技术带来的巨大便利的同时,必须正视其局限性,并为之建立起完善的伦理和法规框架。未来的主角,不是AI,也不是人类,而是懂得如何驾驭AI、并与之高效协作的人类。这场由AI掀起的效率革命,最终将考验我们如何定义智慧,以及如何更好地运用智慧去创造一个更美好的世界。

📢💻 【省心锐评】

AI学会“察言观色”,核心价值在于解放人类的认知带宽。它将重复性的观察工作自动化,让人类能聚焦于更高阶的创造与决策。这不仅是效率革命,更是人机协作模式的根本性升级。

.png)

评论