【摘要】长三角城市群率先构建“城市级可信数据空间”,通过融合公共与社会数据,推动AI驱动的交通、医疗等领域治理创新,实现数据高效流通与资源智能调度,释放60%公共数据价值,成为全国智慧城市建设的样板。

引言

在数字化浪潮席卷全球的今天,数据已成为城市治理和社会创新的核心驱动力。长三角城市群,作为中国经济最具活力和创新力的区域之一,率先探索并实践了“城市级可信数据空间”模式。这一模式不仅打破了传统的数据壁垒,实现了公共数据与社会数据的深度融合,更以AI为引擎,推动了交通、医疗等关键领域的智能化治理。本文将系统梳理长三角城市级可信数据空间的构建路径、技术创新、应用成效与未来展望,深度剖析其在释放公共数据价值、提升城市治理效能方面的独特经验与前瞻意义。

一、城市级可信数据空间的构建与意义

%20拷贝.jpg)

1.1 可信数据空间的概念与发展背景

1.1.1 数据要素驱动的城市治理新范式

随着数字经济的蓬勃发展,数据已成为继土地、资本、劳动力之后的第四大生产要素。城市治理正从“数字化”向“数智融合”迈进,数据的流通与共享成为提升治理能力的关键。长三角城市群以其高度的经济一体化和数字基础设施优势,率先提出“城市级可信数据空间”理念,旨在通过数据的安全、合规、高效流通,支撑AI驱动的城市治理创新。

1.1.2 公共数据与社会数据的融合需求

传统城市治理中,公共数据(如政务、交通、医疗等)与社会数据(如企业、行业、个人等)长期处于“数据孤岛”状态,难以实现跨部门、跨区域的协同应用。随着城市运行复杂度提升,单一数据源已无法满足智能化治理的需求。数据融合成为提升资源配置效率、优化公共服务、推动产业升级的必然选择。

1.2 长三角数据空间的顶层设计与协同机制

1.2.1 跨区域、跨部门的数据流通体系

长三角三省一市数据管理部门联合建立了数据专题合作机制,依托区块链、隐私计算等前沿技术,打造了覆盖上海、江苏、浙江、安徽的跨区域、跨部门数据流通体系。通过“可用不可见”的数据安全机制,实现了数据在不同主体间的合规流转与协同应用。

1.2.2 国家数据局与地方平台的协同创新

国家数据局主导的可信数据空间试点,结合长三角智慧大脑等地方平台,推动了政务、交通、医疗等多领域的数据共享与协同治理。通过标准化、制度化的数据管理,保障了数据流通的安全性与合规性,为AI赋能的城市治理提供了坚实的数据底座。

1.3 技术创新:区块链与隐私计算的深度应用

1.3.1 区块链技术保障数据可信流通

区块链以其去中心化、不可篡改、可追溯的特性,为数据流通提供了可信保障。长三角数据空间广泛应用区块链技术,实现了数据流转过程的全程可控与责任可追溯,提升了数据共享的信任基础。

1.3.2 隐私计算实现“可用不可见”

隐私计算通过多方安全计算、联邦学习等技术,实现了数据在不泄露原始信息的前提下的联合分析与建模。长三角数据空间采用隐私计算,既保障了数据主体的隐私权,又满足了AI模型对多源数据的需求,推动了数据价值的最大化释放。

1.4 可信数据空间的社会与经济意义

1.4.1 打破“数据孤岛”,提升治理协同

通过数据空间的建设,长三角实现了跨部门、跨区域的数据共享与协同治理,打破了长期存在的“数据孤岛”问题。数据的高效流通为城市治理提供了全局视角,提升了决策的科学性与响应的及时性。

1.4.2 激发数据要素市场活力

数据空间不仅服务于政府治理,更为企业、社会组织等多元主体提供了数据资源。通过“管住一级、放活二级”的创新机制,政府集约运营公共数据,保障安全合规,二级市场则融合社会数据,开发场景化应用,激发了数据要素市场的创新活力。

二、AI驱动下的交通与医疗资源调度创新

2.1 交通领域:智能调度与全域协同

2.1.1 AI赋能交通流量与信号灯优化

AI通过对交通流量、信号灯、应急车辆等多源数据的实时分析和动态决策,极大提升了城市交通的运行效率。例如,合肥“交通超脑”利用AI算法分析6600万条天网数据,动态调整179条主干道信号配时,通行效率提升34.5%,绿波道路覆盖率达27.56%。杭州“城市大脑”主城区通行效率提升15%以上,显著缓解了交通拥堵。

2.1.2 公共交通调度的智能化升级

AI在公共交通调度中的应用涵盖实时感知、智能调度、客流预测、路径优化等多个环节。通过对公交、地铁、出租车等多种交通方式的数据融合,AI实现了无缝衔接和个性化出行建议。合肥智能网联汽车测试道路已达1249公里,无人公交、清扫车等应用降低运维成本30%。

2.1.3 跨域协同调度的创新实践

长三角还积极推进跨域协同调度。例如,重庆“空天地”监测体系通过AI识别隧道事故,事故识别准确率达95%,二次事故率降低75%。这一模式为长三角跨城市、跨区域的交通协同治理提供了有益借鉴。

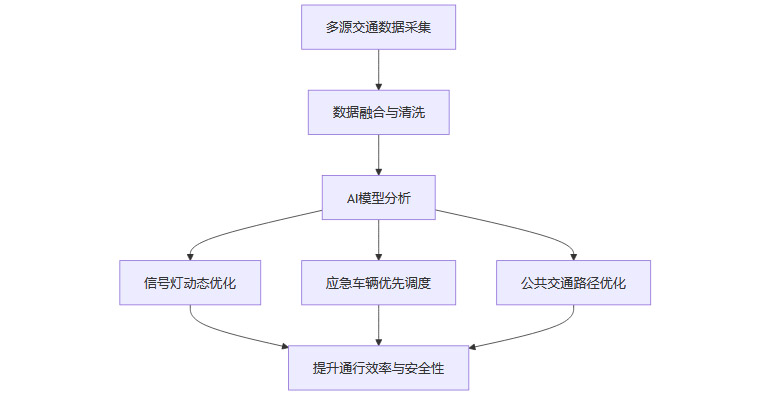

2.1.4 交通领域AI调度流程图

2.2 医疗领域:智能匹配与资源优化

2.2.1 区域医疗数据的互联互通

长三角智慧医疗联合体通过数据空间打通了区域医疗数据,实现了三甲医院与基层医疗机构的远程门诊、专家会诊、AI辅助诊疗等服务。数据的互联互通为医疗资源的高效配置提供了基础。

2.2.2 AI驱动的医疗资源智能调度

无锡市医疗资源AI调度平台通过机器学习预测病床使用率,智能匹配患者与空闲资源,危重患者响应时间从45分钟缩短至18分钟,资源利用效率提升30%-60%。AI系统融合就诊记录、社交媒体等数据,提前7天预测传染病爆发(准确率89%),并优化疫苗分配,高风险地区覆盖率达95%。

2.2.3 基层医疗服务的智能化提升

基层AI医生系统提升了诊断准确率至89%,社区医院接诊量减少30%,有效缓解了优质医疗资源分布不均的问题。AI辅助诊疗不仅提升了基层医疗服务能力,也减轻了大医院的压力。

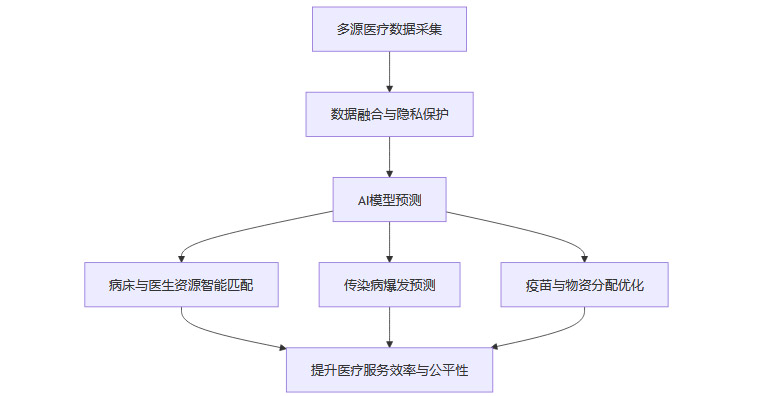

2.2.4 医疗资源AI调度流程图

2.3 交通与医疗领域的成效对比

三、公共数据价值释放的机制与成效

%20拷贝.jpg)

3.1 “管住一级、放活二级”创新机制

3.1.1 一级集约运营保障数据安全

政府作为公共数据的一级运营主体,负责数据的采集、存储、管理与安全保障。通过集约化运营,确保数据的权属清晰、流通合规,为后续的数据开发与应用奠定基础。

3.1.2 二级市场化激发数据创新

在保障数据安全的前提下,二级市场融合社会数据,开发多样化的场景应用。企业、科研机构等主体可基于数据空间开发智能交通、智慧医疗、城市管理等创新应用,推动数据要素市场的繁荣。

3.2 技术与制度创新的双轮驱动

3.2.1 区块链与隐私计算保障数据安全流通

区块链技术确保数据流通的可追溯性与不可篡改性,隐私计算则实现数据的“可用不可见”。两者结合,为数据的跨域流通与AI建模提供了坚实的技术保障。

3.2.2 立法与标准化推动数据治理

通过立法和标准化,明确数据权属、流通规则与收益分配机制,推动数据跨域协同和产业生态培育。长三角在数据治理制度创新方面走在全国前列,为其他区域提供了可复制、可推广的经验。

3.3 公共数据价值释放的成效评估

3.3.1 公共数据价值释放率高达60%

据行业评估,优质数据中80%以上为公共数据。通过数据空间的融合与AI赋能,公共数据的社会价值释放率可达60%。这一成效在交通、医疗等领域表现尤为突出。

3.3.2 交通与医疗领域的具体成效

交通领域:手术室闲置减少40%,应急响应加速,重症转运时间缩短50%。

医疗领域:避免重复检查,优化资源配置,提升治理效能和民生服务水平。

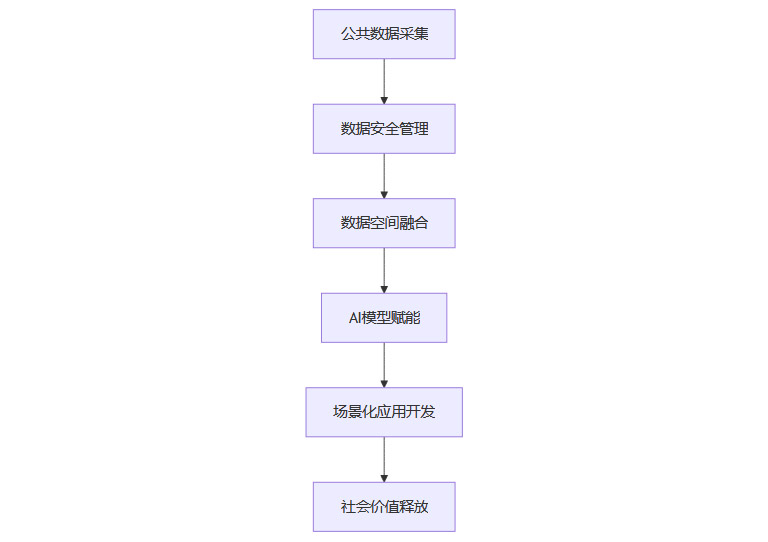

3.3.3 公共数据价值释放流程图

3.4 典型案例分析

3.4.1 合肥“交通超脑”案例

合肥“交通超脑”通过AI算法分析6600万条天网数据,动态调整179条主干道信号配时,通行效率提升34.5%,绿波道路覆盖率达27.56%。该系统还支持无人公交、清扫车等智能运维,运维成本降低30%。

3.4.2 无锡医疗资源AI调度平台案例

无锡市医疗资源AI调度平台通过机器学习预测病床使用率,智能匹配患者与空闲资源,危重患者响应时间从45分钟缩短至18分钟,资源利用效率提升30%-60%。AI系统还可提前7天预测传染病爆发,优化疫苗分配,高风险地区覆盖率达95%。

3.4.3 长三角智慧医疗联合体案例

长三角智慧医疗联合体通过数据空间打通了区域医疗数据,实现了三甲医院与基层医疗机构的远程门诊、专家会诊、AI辅助诊疗等服务。基层AI医生系统提升了诊断准确率至89%,社区医院接诊量减少30%。

3.5 公共数据价值释放的多维影响

3.5.1 治理效能的跃升

城市级可信数据空间的建设,使得城市治理从“被动响应”转向“主动预测”。AI模型基于多源数据,能够提前识别潜在风险,优化应急预案。例如,交通事故高发时段和路段的提前预警,医疗资源紧张时的动态调配,都极大提升了城市的韧性和应急能力。

3.5.2 民生服务的智能化升级

数据空间的深度融合,让市民享受到更为便捷、高效的公共服务。智能交通系统为市民提供个性化出行建议,减少拥堵和等待时间;智慧医疗平台让患者能够快速匹配到合适的医疗资源,提升就医体验。数据驱动的民生服务,正逐步成为城市吸引力和竞争力的重要标志。

3.5.3 产业创新与经济增长

数据要素的高效流通,为新兴产业的发展提供了肥沃土壤。智能网联汽车、智慧物流、远程医疗等新业态在长三角加速涌现。企业基于数据空间开发创新产品和服务,推动了数字经济的持续增长。数据空间还促进了区域内企业间的协同创新,形成了良性的产业生态。

3.5.4 社会治理的公平与包容

通过AI与数据融合,城市治理更加关注弱势群体和边缘地区。例如,AI辅助的医疗资源调度系统优先保障危重患者和偏远地区居民的医疗需求,提升了社会治理的公平性和包容性。数据空间还为社会组织、公益机构等提供了数据支持,助力社会创新和公共服务多元化。

四、挑战与未来展望

4.1 数据安全与隐私保护的持续挑战

4.1.1 数据安全风险的多样化

随着数据流通范围的扩大,数据泄露、滥用等安全风险日益突出。黑客攻击、内部泄密、数据滥用等问题对数据空间的安全性提出了更高要求。如何在保障数据高效流通的同时,防范各类安全风险,成为数据空间可持续发展的关键。

4.1.2 隐私保护的技术与制度双重压力

隐私计算等技术虽已应用,但在大规模、多场景下的落地仍面临挑战。数据主体的知情权、同意权、删除权等法律权利如何落实,数据跨境流通的合规性如何保障,都是亟需解决的问题。长三角在推进数据空间建设的同时,需不断完善技术手段和法律制度,构建全方位的隐私保护体系。

4.2 算法公平性与治理透明度

4.2.1 算法偏见与决策公正

AI模型在数据驱动下可能产生算法偏见,影响决策的公正性。例如,交通调度系统若过度优化主干道,可能忽视支路和弱势群体的出行需求。医疗AI若训练数据不均衡,可能导致诊断结果对某些群体不利。如何提升算法的公平性和可解释性,保障治理的透明与公正,是AI治理必须面对的课题。

4.2.2 治理过程的透明与公众参与

数据空间和AI治理的决策过程需更加公开透明,接受社会监督。公众对数据使用的知情权和参与权应得到保障。通过建立开放的数据治理平台,吸纳社会各界参与,提升治理的民主性和透明度,有助于增强社会对数据空间的信任和支持。

4.3 标准化与互认机制的深化

4.3.1 数据标准的统一

长三角城市群在数据标准、接口规范、数据质量等方面已取得初步进展,但区域间、部门间的数据标准仍存在差异。推动数据标准的统一和互认,是实现数据空间全域协同的基础。标准化不仅有助于数据的高效流通,也为AI模型的泛化和迁移提供了保障。

4.3.2 互认机制的创新

在数据跨域流通中,如何实现数据权属、合规、收益等方面的互认,是提升数据空间协同效率的关键。长三角需探索更加灵活、高效的互认机制,推动数据在更大范围内的流通与应用,释放更大的数据红利。

4.4 新场景应用的拓展与创新

4.4.1 低空物流与智能交通

随着无人机、智能网联汽车等新技术的发展,低空物流、智慧交通等新场景对数据空间提出了更高要求。如何实现空地一体化的数据融合与调度,提升物流效率和交通安全,是未来的重要方向。

4.4.2 远程医疗与健康管理

远程医疗、智能健康管理等新业态对数据的实时性、准确性和安全性有更高需求。数据空间需不断提升数据处理能力和服务水平,支持更多创新应用,满足市民多样化的健康需求。

4.4.3 智慧城市的全域协同

未来,数据空间将支撑城市治理的全域协同,实现政务、交通、医疗、教育、环保等多领域的智能化联动。通过数据驱动的全域协同,城市将实现更高水平的治理现代化和高质量发展。

五、长三角可信数据空间的全国示范意义

%20拷贝.jpg)

5.1 经验可复制、模式可推广

长三角城市级可信数据空间的建设,已成为全国数据要素市场化配置和AI治理创新的样板。其在顶层设计、技术创新、制度保障、应用成效等方面的经验,为其他区域提供了可复制、可推广的范本。

5.2 推动全国智慧城市建设

随着国家数据局等部门的推动,可信数据空间模式正加速向全国推广。各地可借鉴长三角的经验,结合本地实际,构建符合自身特点的数据空间,推动智慧城市建设迈上新台阶。

5.3 促进区域一体化与高质量发展

数据空间的建设促进了长三角区域的一体化发展,推动了资源共享、产业协同和创新驱动。未来,随着数据空间的不断完善,长三角有望引领全国实现更高水平的区域一体化和高质量发展。

结论

长三角城市级可信数据空间的探索与实践,标志着中国智慧城市建设进入了“数智融合”的新阶段。通过深度融合公共数据与社会数据,依托区块链、隐私计算等前沿技术,长三角实现了数据的安全、合规、高效流通,为AI驱动的交通、医疗等关键领域治理创新提供了坚实支撑。数据空间不仅提升了城市治理效能和民生服务水平,也激发了数据要素市场的创新活力,释放了高达60%的公共数据潜在价值。

在取得显著成效的同时,长三角也面临数据安全、算法公平、标准化等新挑战。未来,需持续推进数据空间的标准化建设,深化数据安全与隐私保护,拓展新场景应用,推动城市治理从“数字化”迈向“数智融合”,实现全域协同和高质量发展。长三角的经验为全国智慧城市建设提供了宝贵借鉴,也为全球城市治理创新贡献了中国方案。

📢💻 【省心锐评】

"制度创新比技术突破更关键。长三角用'管住原始数据,放活应用场景'的黄金分割点,解开了数据要素化的戈尔迪之结。"

.png)

评论