【摘要】本文阐述了AI驱动的因果推断如何超越传统AB测试,通过构建反事实框架,精准量化商业决策的真实增量与ROI。内容覆盖从核心方法论到工程化落地的完整路径。

引言

在数据驱动决策的今天,A/B测试长期被奉为圭臬。但其效用边界日益凸显。小流量实验的结论,放大到全量后效果常常衰减。突发的市场环境变化,能轻易污染实验结果。更棘手的是,许多商业决策天然不具备随机分配的条件,比如一次区域性定价策略或一次针对高价值用户的定向营销。这些场景中,简单的相关性分析极易产生误导,将选择偏差或混杂因素误判为策略效果。

此时,我们需要一种更严谨的思维框架,从“相关”走向“因果”。因果推断的核心,在于构建一个无法被直接观测到的“反事实”世界,以此估算一项干预(Intervention)究竟带来了多少**“真实增量”**。它回答了一个根本性的商业问题:“假如我们没有做这件事,结果会是怎样?”

人工智能与机器学习的发展,为因果推断注入了新的活力。AI模型强大的非线性拟合与高维特征处理能力,使得我们能够更精确地构建反事实,更深入地洞察个体层面的异质性效果。这不仅是技术层面的升级,更是决策科学的一次范式迁移。本文将系统性地梳理AI因果推断在商业实战中的应用路径,覆盖从理论基础、方法选型、工程落地到决策闭环的全流程。

一、 基础框架:从相关性思维到因果推断

%20拷贝-ktfb.jpg)

1.1 A/B测试的失效边界

A/B测试作为随机对照实验(RCT)的代表,是因果推断的黄金标准。但其有效性建立在严格的假设之上。在复杂的商业环境中,这些假设常常被打破。

小流量与扩量失真:小流量实验的样本可能无法完全代表全量用户的复杂生态,导致实验结论在扩量后效果显著下滑。

外部冲击干扰:宏观经济波动、行业竞争、节假日效应等外部因素,会对实验组和对照组产生非对称影响,污染实验结论。

选择偏差(Selection Bias):当干预措施无法随机分配时,处理组和对照组的用户本身就存在系统性差异。例如,领取高额优惠券的用户,其消费意愿本身就可能高于未领券用户。

多重混杂因素(Confounding Factors):用户的年龄、地域、历史行为、设备类型等无数变量,都可能同时影响他们是否接受干预以及最终的业务结果,难以通过简单分组完全剥离。

1.2 因果推断的核心概念

因果推断通过一系列统计方法,在观测数据上模拟一个“准实验”,其理论基石由以下几个核心概念构成。

1.2.1 反事实(Counterfactual)

反事实是因果推断的灵魂。对于一个接受了干预的个体,其反事实结果指“假如该个体没有接受干预,其结果会是什么”。反之亦然。因果效应的本质,就是事实结果与反事实结果之间的差异。由于反事实无法被直接观测,所有因果推断模型的目标都是尽可能准确地估计它。

1.2.2 处理效应(Treatment Effect)

处理效应是量化因果影响的核心指标,根据分析粒度的不同,主要分为三类。

1.2.3 关键假设

为了从观测数据中有效推断因果关系,模型通常依赖以下几个关键假设。

可忽略性(Ignorability / Unconfoundedness):在控制了所有可观测的混杂变量(协变量X)后,干预分配与潜在结果是条件独立的。通俗讲,只要我们考虑了足够多的相关特征,就可以认为处理组和对照组在这些特征上是“可比”的。

重叠性(Overlap / Common Support):对于任何一组协变量X,个体接受干预和不接受干预的概率都大于0且小于1。这意味着处理组和对照组在特征空间上有充分的重叠,我们总能为处理组的个体找到特征相似的对照组个体。

稳定单元处理价值假设(SUTVA):一个体的潜在结果不受其他个体干预状态的影响,且干预措施的形式是统一的。它排除了用户间的“溢出效应”或“网络效应”。

二、 方法选型:因果推断的实战工具地图

选择何种因果推断模型,取决于业务场景、数据可用性和核心假设。不存在万能模型,只有适用模型。

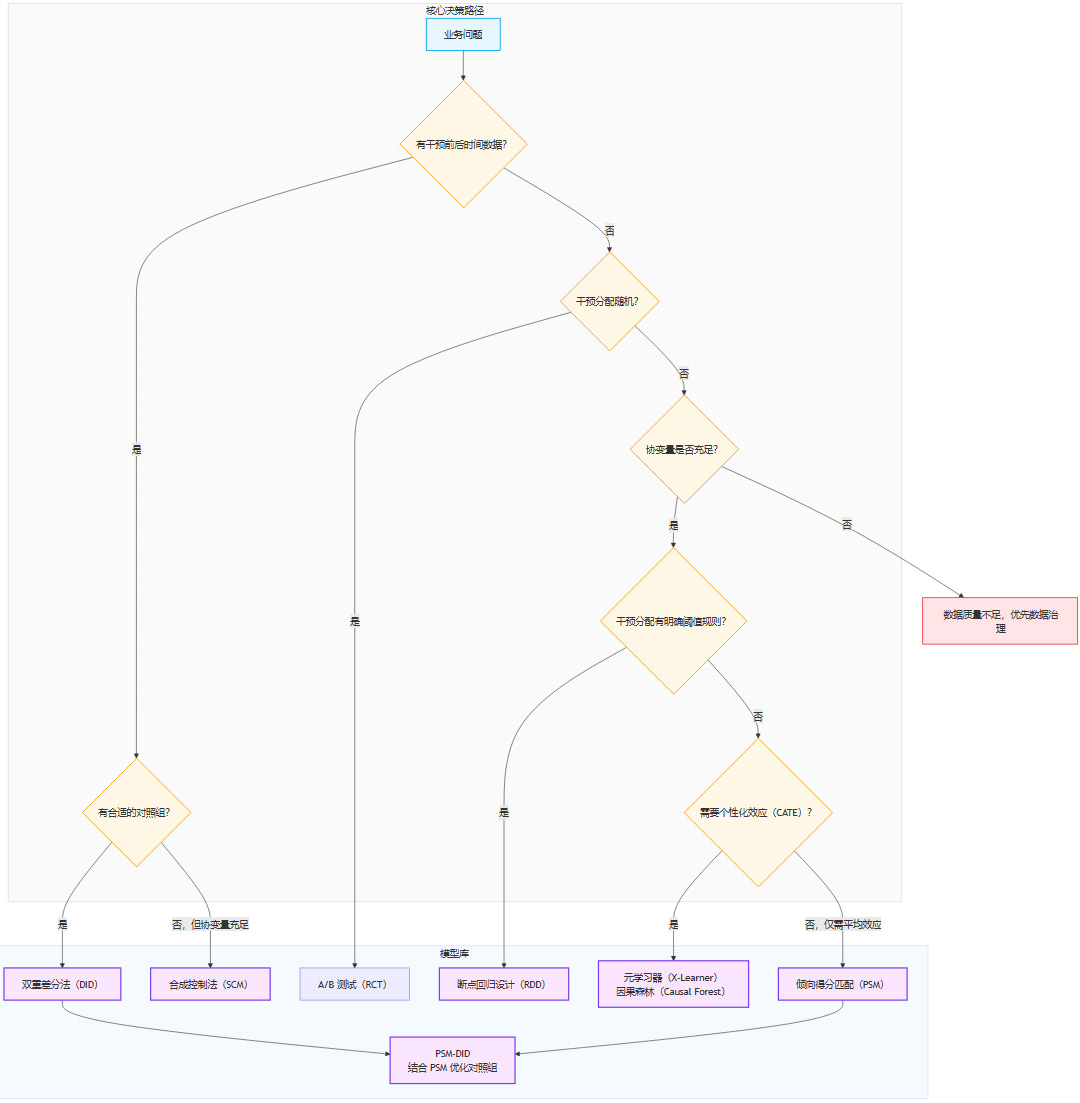

2.1 方法选型决策地图

我们可以根据“是否有时间维度”、“干预是否随机”、“是否有明确规则”和“是否需要个性化洞察”这几个关键问题,构建一个方法选型地图。

2.2 双重差分法(DID)

DID是准实验方法中的“主力”,广泛应用于评估宏观政策或产品功能上线的影响。

2.2.1 核心思想

其逻辑非常直观。它通过两次差分来剥离混杂效应。

第一次差分(时间维度):分别计算处理组和对照组在干预前后的结果变化。

ΔY_treat = Y_treat,post - Y_treat,preΔY_control = Y_control,post - Y_control,pre

第二次差分(组间维度):用处理组的变化减去对照组的变化,得到净效应。

ATT_DID = ΔY_treat - ΔY_control

这个结果剔除了不随时间变化的组间固有差异(如处理组用户本身消费水平就高)和两组共同经历的时间趋势(如季节性增长)。

2.2.2 关键要点与检验

平行趋势假设(Parallel Trend Assumption):这是DID的命门。它要求在没有干预的情况下,处理组和对照组的结果变量会保持相同的发展趋势。

检验方法:最常用的是事件研究图(Event Study Plot)。通过绘制干预前多个时间点的效应估计值,观察它们是否显著不为零。如果干预前效应值都在0附近波动,则假设成立。

对照组构造:对照组的选择至关重要。如果找不到天然的对照组,可以通过倾向得分匹配(PSM)先筛选出特征相似的个体构成对照组,再进行DID分析,即PSM-DID。对于宏观单位(如城市),可以使用合成控制法(Synthetic Control Method),用多个对照单元加权模拟一个“合成”的对照组。

稳健性测试:

安慰剂检验(Placebo Test):通过虚构干预时间点或虚构处理组,重复进行DID估计。如果这些虚构的“安慰剂”效应大多不显著,说明原模型是稳健的。

结果输出:最终结果应报告为“净增效应 + 置信区间”,例如“本次活动为处理组人均带来了5.8元(95% CI: [4.2, 7.4])的净增消费”。

2.3 倾向得分匹配(PSM)

当干预并非随机,且我们拥有丰富的用户特征数据时,PSM是控制选择偏差的利器。

2.3.1 核心思想

PSM试图回答:“对于一个接受了干预的个体,我们能否在未接受干预的人群中,找到一个和他几乎一模一样的‘虚拟双胞胎’?”

它通过两步实现这一目标。

倾向得分建模:使用机器学习模型(如逻辑回归、GBDT、深度学习模型)预测每个个体接受干预的概率

P(T=1|X),这个概率就是倾向得分。匹配:为处理组的每个个体,在对照组中寻找一个或多个倾向得分极为相近的个体进行配对。常用的匹配策略包括最近邻匹配、半径匹配、核匹配等。

匹配完成后,我们就得到了一个在可观测变量上分布均衡的“准实验”数据集,可以直接比较两组的结果差异。

2.3.2 关键要点与检验

平衡性检验(Balance Check):匹配的质量至关重要。检验标准是匹配后,处理组和对照组在所有协变量上的分布是否无显著差异。常用的量化指标是标准化均值差(Standardized Mean Difference, SMD)。通常要求匹配后,所有变量的SMD绝对值小于0.1。

PSM-DID:PSM解决了个体间的选择偏差,DID解决了时间上的共同趋势。将两者结合,先用PSM构造一个平衡的对照组,再用这个对照组进行DID分析,可以同时控制两种偏差,结果更为可信。

2.4 断点回归设计(RDD)

RDD适用于干预分配由一个连续变量是否超过某个“断点”决定的场景。

2.4.1 核心思想

例如,“用户积分满1000分即可升级为VIP”。RDD的逻辑是,积分在999.9分和1000.1分的用户,在其他所有特征上(如消费习惯、活跃度)几乎是完全相同的,唯一的区别就是是否被“处理”(升级为VIP)。这种在断点附近的“局部随机性”使得我们可以将结果变量在断点处的“跳跃”(Jump)归因于干预的因果效应。

2.4.2 关键要点与检验

清晰的外生断点:断点规则必须是明确且外生的,个体不能精确地自我操控以跨越断点。

带宽选择(Bandwidth Selection):RDD只分析断点附近的数据,这个“附近”的范围(即带宽)选择会影响结果。需要进行敏感性分析,检验在不同带宽下结果是否稳健。

局部线性拟合:通常在断点两侧分别进行线性回归,观察两条回归线在断点处的截距差,这个差值就是局部平均处理效应(LATE)。

阈值操纵检验:需要检验个体是否存在“精准地”操控驱动变量以跨越断点的行为。常用的McCrary检验通过检查驱动变量在断点处的样本密度是否存在不连续的跳跃来实现。

解释局限:RDD的结果只适用于断点附近的群体,其外部有效性有限,不能轻易外推到所有人群。

2.5 AI驱动的元学习器(X-Learner)

当特征维度高、关系复杂,且我们需要洞察个性化效应(CATE)时,以X-Learner为代表的元学习器(Meta-Learner)便登上了舞台。

2.5.1 核心思想

X-Learner巧妙地结合了机器学习模型和因果推断框架,尤其擅长处理处理组和对照组样本量不均衡的情况。其流程分为四步。

分组建模:

在对照组数据上,训练一个模型

μ₀来预测结果Y(μ₀ = f(X))。在处理组数据上,训练另一个模型

μ₁来预测结果Y(μ₁ = g(X))。

反事实交叉预测:

用模型

μ₀预测处理组的反事实结果(假如他们未被处理)。用模型

μ₁预测对照组的反事实结果(假如他们被处理了)。

伪效应回归:

计算处理组的“伪处理效应”:

τ_treat = Y_treat_actual - μ₀(X_treat)。计算对照组的“伪处理效应”:

τ_control = μ₁(X_control) - Y_control_actual。分别基于这两组伪效应,再训练两个新的模型

τ₁(X)和τ₀(X)。

倾向加权融合:

训练一个倾向得分模型

e(X) = P(T=1|X)。最终的CATE估计值是两个伪效应模型的加权平均:

CATE(X) = e(X) * τ₀(X) + (1 - e(X)) * τ₁(X)这个加权逻辑很精妙:如果一个用户本来就极有可能被处理(

e(X)接近1),我们更相信从对照组数据中推断出的效应τ₀(X),因为它利用了更多“意外”未被处理的样本信息。反之亦然。

2.5.2 商业价值

X-Learner的输出是每个用户的CATE值。这直接赋能了精细化运营。

用户分群:识别出高、中、低效应人群。

资源分配:将预算和权益(如优惠券、补贴)优先投放给CATE最高的“增量敏感型”用户,实现ROI最大化。

策略优化:回答“给谁、给多少、何时给”的系列问题,驱动下一轮策略迭代。

三、 落地实践:从数据到决策的工程化闭环

%20拷贝.jpg)

将因果推断模型从理论研究转化为能够持续产生业务价值的生产力系统,需要坚实的工程化支撑和清晰的业务流程。

3.1 数据与特征工程

高质量的数据和特征是因果推断准确性的基石。

3.1.1 数据资产建设

需要构建一个逻辑上统一、物理上高效的数据底座,通常包含三个核心部分。

干预库(Treatment Library):记录每一次干预的详细信息。包括干预ID、干预类型(发券、弹窗、价格调整)、干预内容(券面额、文案)、干预时间、目标人群等。

特征库(Feature Store):存储用于建模的用户、商品、场景等多维度特征。特征需要严格区分时间点,确保用于建模的特征是在干预发生之前生成的,防止信息泄露(Data Leakage)。

结果库(Outcome Repository):记录干预后在指定时间窗口内的业务结果指标。如7日内GMV、次日留存率、点击转化率等。

3.1.2 特征工程要点

引入外生变量:除了用户自身属性,还必须引入能够反映外部环境的变量,如日历特征(是否节假日)、宏观经济指标、竞对活动、渠道流量、库存水平等。这些变量有助于模型更好地剥离大盘影响。

特征漂移监控:线上服务的特征分布可能随时间变化而发生漂移。需要建立监控机制,定期校验线上线下特征分布的一致性,及时触发模型更新。

3.2 评估与监控体系

模型的可靠性不仅取决于离线指标,更需要一套贯穿全流程的评估与监控体系。

3.2.1 模型假设检验自动化

对于不同的模型,需要将关键假设的检验流程固化下来。

DID:自动生成事件研究图,检验平行趋势;自动执行安慰剂检验。

PSM:自动计算匹配前后所有协变量的SMD,并生成可视化报告,确保平衡性达标。

RDD:自动执行McCrary检验,评估阈值操纵风险;自动进行带宽敏感性分析。

3.2.2 Uplift评估指标

对于输出CATE的个性化模型,其评估重点在于模型识别增量人群的能力,而非传统的预测精度(如AUC、RMSE)。

Qini曲线与AUUC:Qini曲线衡量了根据模型预测的CATE值从高到低对用户排序后,累计获得的增量收益。曲线下的面积(Area Under the Uplift Curve, AUUC)是衡量Uplift模型好坏的金标准,类似于AUC在分类模型中的地位。

预算-ROI前沿曲线:将用户按CATE排序,模拟在不同营销预算下(即覆盖不同比例的用户),所能达成的总增量和ROI。这条曲线为业务方制定预算和圈选人群提供了直观的数据支持。

关键在于区分“能预测”与“能兑现”。一个能准确预测用户是否会购买的模型(Response Model),不一定是一个好的Uplift模型。我们需要的是能识别出因为我们的干预才会购买的用户的模型。

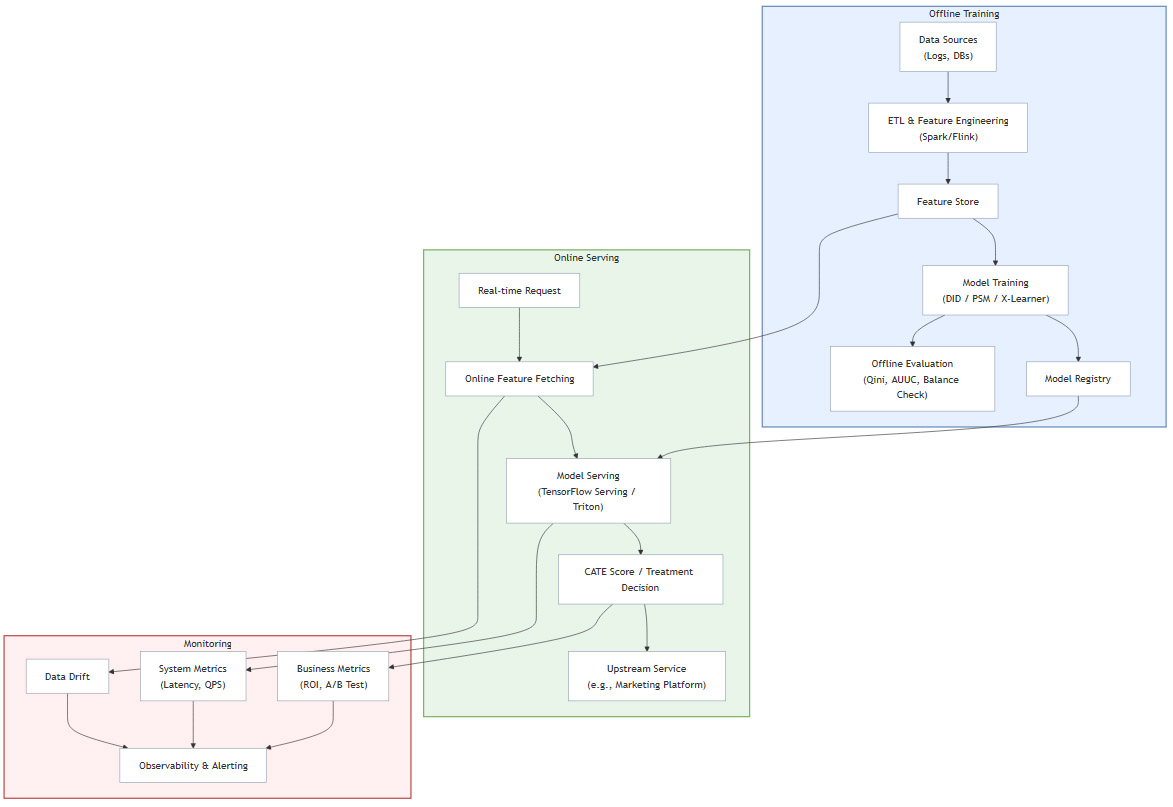

3.3 工程化架构

一个可扩展、高可用的因果推断系统,通常采用“离线训练 + 在线推理”的架构。

离线训练:周期性地(如每日或每周)拉取历史数据,进行特征工程、模型训练和评估,并将训练好的模型注册到模型库。

在线推理:线上服务实时接收用户请求,从特征存储中拉取实时特征,加载最新模型进行CATE预测,并将结果返回给上游业务系统(如广告投放、营销触达系统)用于实时决策。

关键工程挑战:

批流一体:确保离线训练和在线推理使用的特征计算逻辑完全一致。

性能要求:在线服务对延迟和吞吐量有严格要求,需要进行模型轻量化和性能优化。

可观测性:建立完善的日志、监控和告警系统,覆盖数据、模型和业务全链路。

3.4 决策闭环与策略应用

模型的输出不是终点,而是决策优化的起点。

结果翻译:将X-Learner输出的个性化CATE,按人群汇总为业务方易于理解的DID口径的净增和ROI。例如,“针对高潜力人群,本次活动的ATT为15元,ROI为3.2”。

策略生成:基于CATE分析,生成具体的运营策略。

预算分配:根据预算-ROI前沿曲线,确定最优的营销覆盖人群和预算投入。

剂量优化:分析不同优惠券面额(剂量)下的CATE差异,为不同用户匹配最优权益。

频次控制:对CATE较低的用户降低营销频次,避免资源浪费和用户打扰。

灰度发布与迭代:新策略通过A/B测试进行小流量验证,确认其效果优于基线策略后,再逐步扩量。这个过程本身又会产生新的数据,用于下一轮的模型迭代,形成数据驱动的决策闭环。

四、 常见风险与应对策略

在实践中,因果推断模型的应用并非一帆风顺,需要警惕各种潜在的风险。

五、 组织协同与汇报沟通

%20拷贝-igcw.jpg)

技术最终要服务于商业。如何将复杂的因果分析结果,清晰地传递给业务方和管理者,是决定其价值能否实现的关键一环。

用业务语言讲故事:避免堆砌技术术语。汇报的核心框架应是:

目标与动作:我们想解决什么问题?我们做了什么?

整体效果:带来了多少净增(GMV、DAU等),ROI是多少?附上置信区间以体现不确定性。

深入洞察:效果主要来自哪些人群?(展示CATE的异质性分析)。

行动建议:基于洞察,我们下一步应该如何优化策略?(展示预算-ROI曲线)。

风险说明:本次分析的主要假设和潜在风险是什么?

技术细节沉淀:将分析流程、代码、模型、指标口径沉淀为团队内部可复用的模板和知识库,提升协作效率和分析规范性。

建立信任:初期通过与A/B测试结果交叉验证、历史事件回测等方式,逐步建立业务方对因果推断模型的信任。

结论

从A/B测试到AI因果推断,反映了商业决策从“经验驱动”到“数据驱动”,再到“科学驱动”的演进。AI的融入,使得因果推断不再是少数统计学家的专属工具,而是能够大规模、自动化、个性化地赋能业务的强大引擎。

企业在实践中,应根据自身业务场景和数据成熟度,灵活选用DID、PSM、RDD、X-Learner等方法,并逐步构建从数据、模型到决策的工程化闭环。最终目标是让每一次商业决策都有据可依,每一分预算投入都能量化其带来的真实增量。掌握并善用因果推断,是在日益复杂的市场环境中,保持持续、高效增长的核心竞争力。

📢💻 【省心锐评】

因果推断的本质,是用统计学构建一个连接现实与“平行宇宙”的桥梁。AI则为这座桥梁提供了更坚固的材料和更智能的建造工具,让量化真实增量从可能变为可行。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-pamv.jpg)

评论