【摘要】剖析了从简单的“拆解-生成-过滤”到先进的“图谱-采样-优化”两种数据合成范式的演进路径。文章深入探讨了如何利用大模型与知识图谱技术,自动化构建用于视觉信息抽取和多模态智能体评测的高质量数据集,并提供了详尽的工程实现蓝图与风险对策。

引言

在人工智能领域,数据始终是驱动模型能力跃迁的核心燃料。随着大模型的参数量与能力边界不断拓展,我们对高质量、大规模、多样化的训练和评测数据的渴求也达到了前所未有的高度。然而,传统的人工标注方式成本高昂、周期漫长,已然成为制约模型迭代的瓶颈。在这样的背景下,自动化数据合成技术应运而生,正从边缘走向舞台中央。

今天,我们不谈空泛的理论,而是深入两个真实且前沿的工作场景,一个是为视觉信息抽取任务合成训练数据,另一个是为多模态智能体构建评测基准。这两种场景看似不同,却共同揭示了一条清晰的技术演进脉络,即从一种相对直接的**“拆解-生成-过滤”模式,进化到一种更为系统和复杂的“图谱-采样-优化”**范式。

这篇文章将带你走完这段进化之旅。我们将深度剖析这两种范式背后的共通框架、核心流程、关键差异与创新点,并最终为你提供一套可落地的最小可行原型(MVP)建议。我们的目标是,不仅让你看懂,更要让你会用,真正将这些前沿思路转化为提升你工作中模型表现的利器。

🧬 一、共通框架与核心流程

%20拷贝-yvfr.jpg)

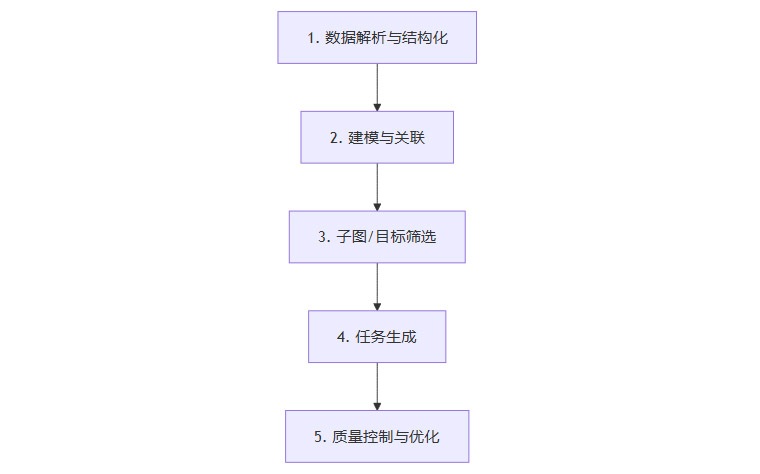

无论数据合成的目标是生成训练样本还是评测任务,其底层都遵循一个相当通用的五步法。这个框架就像一条稳固的流水线,确保了从原始、非结构化的输入到最终高质量、结构化输出的顺利转化。

数据合成通用五步法

1.1 数据解析与结构化

一切的起点,是将现实世界中形态各异的原始数据,翻译成机器能够理解的语言。这一步的核心是信息保真与特征提取。

原始数据来源。数据源多种多样,包括扫描的纸质文档、数字原生的PDF文件,以及动态交互的网页。

解析手段。针对不同来源,需要动用不同的工具箱。

对于扫描件,OCR(光学字符识别)工具如PaddleOCR是主力。它不仅要抠出文字,更关键的是要精确记录每个文本块的边界框(Bounding Box),这是后续理解空间布局的基础。

对于PDF,PDF解析工具如pdfminer则更为高效。它可以直接提取文本流,并识别出段落、标题、列表、表格等语义块,保留了文档的天然逻辑结构。

对于网页,则需要动用网络爬虫和浏览器自动化工具。目标是提取DOM(文档对象模型)树、页面截图以及可交互元素(如按钮、输入框)的逻辑。

结构化表达是后续所有步骤的基石。如果这一步做得粗糙,丢失了关键的位置或结构信息,后续生成的任务质量就会大打折扣,甚至产生无法修复的错误。

1.2 建模与关联

当数据被解析成一个个独立的结构化单元后,下一步就是将这些珍珠串成项链,建立它们之间的联系。

隐式建模。在相对简单的场景下,比如为视觉信息抽取合成数据,建模过程可以是隐式的。系统将一个目标实体(如“公司名”)及其周围的上下文文本作为一个整体,送入大语言模型(LLM)。这里的“关联”体现在LLM对上下文的自然语言理解能力上。

显式建模。在更复杂的场景下,比如为智能体评测生成任务,就需要显式地构建一个知识图谱(Knowledge Graph)。这种方式的威力在于,它能系统化地定义和存储节点间的多种关系。

下面这个表格清晰地展示了知识图谱建模的深度所在。

通过这种显式建模,数据不再是孤岛,而是一个相互连接的知识网络,为生成需要多步推理和复杂操作的任务铺平了道路。

1.3 子图/目标筛选

在庞大的数据或知识图谱面前,直接生成任务如同大海捞针。因此,必须先进行一次目标聚焦,筛选出与特定意图最相关的信息子集。

训练数据合成场景。这里的筛选相对简单,通常是直接选定一个“目标实体”或“语义块”作为生成素材。

评测数据合成场景。在知识图谱的基础上,筛选过程更为精妙。

基于相似度筛选。可以预设一个任务目标(例如,关于“AI政策”),计算知识图谱中所有节点与该目标的嵌入向量余弦相似度,只保留相似度高于某个阈值的节点,形成一个与主题相关的子图。

基于结构扩展筛选。可以从一个或多个“种子节点”(例如,网页上的一个搜索框或提交按钮)出发,进行K跳邻居扩展,获取与这个核心交互功能直接相关的节点集合。

这一步确保了后续任务生成是**“有地放矢”**的,大大提升了生成任务的相关性和有效性。

1.4 任务生成

这是将结构化信息转化为具体任务(如问答对、操作指令)的核心环节,大型语言模型(LLM)在其中扮演了“任务实例化引擎”的关键角色。

模板化生成。为了约束LLM的输出,避免其天马行空的“幻觉”,通常会采用模板化生成的方式。预先定义好一批任务模板,例如“文档A中的[实体类型]是什么?”或者“请在网站上搜索[关键词],然后[执行操作]”。

变量填充与生成。系统从上一步筛选出的子图或目标中提取具体信息(如实体内容、关系、节点类型)作为变量,填充到模板中,然后将这个半成品交给LLM进行最终的语言润色和生成。

例如,对于视觉信息抽取,可以生成两种核心任务。语义QA(考内容,如“公司名是什么?”)与空间QA(考位置,如“公司名在哪个位置?”),实现对模型内容理解与空间定位能力的双重考察。

对于智能体任务,可以利用**元路径(Meta-path)**来指导多步任务的生成。一条元路径就像一个剧本大纲,例如

SearchBox → Fills → Button → Clicks → WebPage,LLM则根据这个大纲,结合子图中的具体节点信息(截图、DOM),生成一个完整的、可执行的多步交互任务。

1.5 质量控制与多样性优化

自动化生成流程的最后一环,也是保证数据质量的生命线,就是严格的审查与优化。

多阶段过滤。由于LLM可能生成不准确或无意义的内容,需要设置多道关卡进行过滤。

相关性验证。判断生成的信息对用户是否有价值。比如,“文档页码”这类信息通常价值较低,可以被过滤掉。

一致性校验。检查答案与问题是否匹配。问“公司名”,答案不能是日期。

可执行性评审。对于智能体任务,需要验证生成的指令是否真的可以在目标环境(如网页)中被执行。

这个过程通常是规则与LLM评审相结合,规则负责处理确定性错误,LLM则用于评估语义模糊或更复杂的情况。

多样性与覆盖度优化。一个好的数据集不仅要质量高,还要足够多样,能覆盖各种场景。

系统会评估已生成任务在类型、难度、领域、覆盖的节点与关系等多个维度上的分布情况。

为了避免任务同质化,可以引入**MMR(最大边际相关性)**等策略。该策略在选择新任务时,会优先选择那些与已选任务集语义差异较大的候选者,从而在保证质量的同时,主动提升整个任务集的多样性。

最后,所有生成的数据或任务都会被送入评估环节,通过一系列指标(如F1、成功率、LLM-as-a-Judge)来检验其有效性,形成一个完整的数据-知识-任务-评测的闭环。

💡 二、两类方案的关键差异与创新点

理解了共通的框架后,我们再来深入剖析这两种范式在具体实现上的差异、各自的创新点以及它们所适应的不同战场。

2.1 视觉信息抽取训练数据合成(SynDoc范式)

这种范式可以看作是“拆解-生成-过滤”模式的经典实现。它的核心目标非常明确,就是为了解决特定任务(如关键信息提取,KIE)的训练数据稀缺问题,以低成本、高效率的方式自动化生成海量训练样本。

2.1.1 技术要点拆解

SynDoc范式的流程直观且高效,其技术创新点紧密围绕着“如何为视觉文档理解任务生成有效监督信号”这一核心问题展开。

精细化的文档拆解。

这一步是质量的源头。它强调不仅仅是提取文本,更要保留与视觉结构强相关的多模态信息。系统需要具备处理复杂版面、表格、公式等元素的能力。例如,对于一个包含复杂表格的财务报表扫描件,一个优秀的解析器不仅能提取出所有单元格的文字,还能输出每个单元格的行列索引和在页面上的精确坐标。优先进行结构化解析,尤其强化对表格、公式和版面的分析,可以从源头上大幅减少后续LLM生成任务时产生幻觉的可能性。语义与空间双重QA样本生成。

这是该范式的核心创新。传统的文本信息抽取只关心“是什么”,但对于文档图像,模型还必须知道“在哪里”。通过让LLM自动生成两种类型的QA对,实现了对模型能力的双重监督。

这种双重监督机制,迫使模型在学习时必须同时关注文本内容和视觉布局,从而获得更鲁棒的文档理解能力。

严格的质量过滤闭环。

合成数据的风险在于可能引入“脏数据”。因此,一个端到端的合成链路必须包含多重校验机制,防止伪数据在流程中漂移和累积。相关性校验。过滤掉对下游任务无意义的信息,如页眉、页脚的通用文本。

一致性校验。确保问题和答案在类型上匹配,例如,金额问题的答案必须是数字或货币格式。

这个过滤过程通常采用**“规则+LLM”双保险**。规则先行,快速过滤掉明显的硬性错误;LLM殿后,对那些需要更深层次语义理解才能判断的样本进行评审。

2.1.2 工程建议与风险对策

在工程落地时,有几个关键点需要注意。

优先选择数字原生PDF解析。相较于扫描件,PDF本身保留了更丰富的结构信息,解析错误率更低。处理扫描件时,OCR的误差可能会被后续流程放大,因此建议配合版面分析模型(Layout Model)来预先校正和结构化,提升OCR输入的质量。

警惕幻觉与类型错配。这是LLM生成内容时的两大顽疾。除了上文提到的双重校验,精良的**提示工程(Prompt Engineering)**也至关重要。通过在Prompt中给出清晰的指令、示例(Few-shot Learning)和格式约束,可以显著降低LLM犯错的概率。

总的来说,SynDoc范式为数据驱动的视觉信息抽取模型提供了一套强大而实用的“弹药库”自动生产线。

2.2 多模态智能体评测数据合成(Graph2Eval范式)

如果说SynDoc范式是制造子弹的兵工厂,那么Graph2Eval范式就是构建整个战略演习场的设计院。它的目标更为宏大,旨在自动生成多样化、可执行、可度量的智能体评测任务,以突破现有静态、封闭评测数据集的局限性。

2.2.1 技术要点拆解

Graph2Eval范式是“图谱-采样-优化”模式的典范,其复杂度与能力都远超前者。

多模态知识图谱的构建。

这是整个框架的基石和核心创新。它不再将信息视为孤立的片段,而是构建了一个统一的网络来建模文本、视觉、结构、交互等多源异构信息。丰富的节点与关系。图谱的表达能力直接取决于其节点和关系的设计。它不仅包含文档中的段落、标题、实体,还囊括了网页中的按钮、表单、搜索框等可交互元素。边则定义了它们之间的结构、语义、导航和交互关系。这种设计使得图谱本身就成为真实世界(文档集或网站)的一个高保真数字孪生。

工程实现。在工程上,这种图谱通常需要图数据库(如Neo4j)与向量数据库(如Milvus)协同工作。图数据库负责存储节点和它们之间的显式关系(结构、导航),便于进行多跳查询和路径发现。向量数据库则存储节点的嵌入向量,用于高效地进行语义相似度检索。这种双库协同的架构,极大地提升了后续子图采样和任务生成的效率与灵活性。

子图采样与任务实例化的解耦。

与直接生成不同,该范式将任务生成分解为两步,逻辑更清晰,可控性更强。第一步,采样子图。根据任务意图,先从全局知识图谱中圈定一个高度相关的“小世界”。这一步确保了任务生成聚焦于核心信息,避免了不相关的干扰。

第二步,实例化任务。在采样的子图上,利用模板和元路径来生成具体的任务。元路径(如

WebPage -> Clicks_Link -> WebPage -> Fills_Form -> Clicks_Button)为多步任务链提供了结构性约束,保证了生成任务的逻辑连贯性和可执行性。LLM在此基础上,结合节点的视觉信息(截图)和文本信息(DOM元素),生成符合人类习惯的自然语言指令。

系统化的多阶段评估与优化。

评测基准的构建,对质量、多样性和公平性有着极高的要求。全面的质量与覆盖度评估。除了基础的质量过滤,框架还会从多个维度(任务类型、难度、涉及的网站领域、覆盖的节点/边类型)系统性地评估当前任务集的覆盖情况。

主动的多样性选择。通过MMR等策略,确保新生成的任务能够填补现有任务集的空白,而不是在已有优势区域内卷,最终形成一个平衡且具有代表性的任务集。

多元化的评测指标。对于智能体的表现,不能只看最终结果。框架引入了更丰富的评测维度,如**成功率(SR)**衡量任务完成度,**图评估器(DAG分解)**通过将复杂任务分解为中间检查点来评估多步任务的执行过程,避免了“一步错,全盘皆输”的评估困境,LLM-as-a-Judge则用于评估那些难以用客观指标衡量的语义一致性和结果质量。

2.2.2 工程建议与风险对策

落地这套复杂的系统,对工程能力提出了更高的要求。

维护元路径库与任务模板库。这是提升任务生成质量与覆盖度的关键。一个丰富的库能够支持生成更多样、更复杂的任务类型,是框架能力持续扩展的基础。

构建自动化评测环境。为了保证评测的可复现性,需要构建支持GUI、CLI、Web等多通道交互的真实或模拟环境,并开发自动化的评估函数来判断每一步操作的成功与否。

应对评估不公与样本幻觉。多路径问题(即一个任务有多种正确解法)是智能体评测的一大难点。采用DAG分解检查点的方式,可以在一定程度上缓解这个问题。对于合成任务本身可能存在的幻觉,除了“规则+LLM”双评审,还可以引入元学习等方法,让评审模型在少量人工反馈下持续进化,增强其对幻觉的识别能力。

总的来说,Graph2Eval范式为我们展示了如何从零开始,系统性、自动化地构建一个高质量、大规模、动态的多模态智能体评测基准,是推动智能体技术走向成熟的关键基础设施。

🚀 三、底层共性与行业趋势

%20拷贝-pqnh.jpg)

当我们从具体实现细节中抽身,站在一个更高的视角审视这两种范式时,会发现它们共同指向了当前AI数据工程领域的几个核心趋势。这些趋势不仅塑造了我们今天讨论的技术,更将深刻影响未来AI系统的开发与迭代方式。

3.1 多模态融合与结构化表达

无论是SynDoc范式中对文本与位置信息的并重,还是Graph2Eval范式中对文本、视觉、结构、交互的统一建模,都凸显了一个不容忽视的趋势,即对多模态信息的深度融合与精细化结构表达。

现实世界是多模态的,用户与信息的交互天然就融合了看(视觉)、读(文本)、点(交互)等多种行为。过去,模型往往被限制在单一模态的数据中,这极大地限制了它们理解和适应复杂现实场景的能力。

现在,数据合成技术正努力打破这一壁垒。通过结构化的方式,将不同模态的信息统一到一个框架下(无论是QA对中的坐标,还是知识图谱中的多类型节点与关系),模型得以在一个更完整的信息视图中进行学习。这不仅提升了模型在特定任务上的表现,更重要的是,它为训练能够处理复杂现实场景的通用智能体奠定了数据基础。未来的AI系统,必然是能够自如驾驭多模态信息的系统。

3.2 自动化与智能化数据生成

人工标注的时代正在逐渐落幕。LLM、知识图谱、嵌入技术等一系列AI原生技术的崛起,正在将数据生产过程从劳动密集型推向技术密集型。

LLM作为生成引擎。大语言模型强大的理解、推理和生成能力,使其成为自动化数据合成流程中不可或缺的“大脑”。它替代了过去需要人工编写大量规则或进行繁琐标注的工作。

知识图谱作为骨架。知识图谱则为LLM的生成提供了坚实的结构化“骨架”,确保了生成内容的逻辑性、关联性和可控性,有效解决了LLM“自由发挥”时可能出现的幻觉和事实错误问题。

嵌入技术作为桥梁。嵌入技术则像是一种通用语言,将不同模态、不同来源的数据映射到同一个语义空间,使得基于相似度的检索、筛选和关联成为可能。

这一系列技术的组合拳,不仅大幅降低了数据生产的人力成本,更在提升数据多样性与覆盖度方面展现出传统方法难以比拟的优势。未来,数据合成的自动化和智能化水平,将直接决定一家公司AI模型的迭代速度和竞争力。

3.3 任务驱动与评测闭环

现代数据合成不再是漫无目的地生产数据,而是紧密围绕着**“任务”**这一核心展开。无论是生成用于训练的QA对,还是用于评测的操作指令,其最终目的都是为了提升模型在特定任务上的表现。

这种以任务为核心的理念,催生了**“数据-知识-任务-评测”的全流程闭环**。

从原始数据中解析和提取信息。

将信息组织成结构化的知识(如图谱)。

基于知识生成具体、可执行的任务。

在真实或模拟环境中执行任务,并通过多维度指标进行评测。

评测结果反过来又可以指导下一轮数据合成的方向和重点(例如,发现模型在某类任务上表现不佳,就针对性地增补该类任务数据)。

这个闭环确保了所有合成工作的投入都具有高相关性和高可用性。它让数据生产不再是一个孤立的环节,而是深度融入到模型开发、部署和持续优化的整个生命周期中,成为驱动模型能力螺旋式上升的关键引擎。

3.4 高质量与多样性并重

在数据合成的早期阶段,人们更关注“量”的突破。但随着实践的深入,大家逐渐认识到,数据的“质”与“多样性”同等重要,甚至更为关键。低质量的数据会误导模型,同质化的数据则无法提升模型的泛化能力。

因此,现代数据合成范式无一不将质量控制和多样性优化放在极其重要的位置。

多阶段、多手段的质量过滤。结合硬性规则与软性的LLM评审,从语法、事实、逻辑、相关性等多个维度对生成内容进行交叉验证,最大限度地剔除不合格样本。

主动、量化的多样性选择。通过覆盖度评估和MMR等策略,主动引导生成过程,确保最终产出的数据集在任务类型、难度分布、领域覆盖等方面达到平衡,避免“偏科”。

高质量与多样性并重,是合成数据能否真正超越甚至替代人工标注数据的关键所在。只有当合成数据在质量上可靠、在分布上全面的情况下,它才能成为模型训练和评测值得信赖的基石。

🛠️ 四、最小可行原型(MVP)与落地建议

理论的探讨最终要回归实践。如果你希望在自己的业务中落地类似的数据合成方案,可以从一个最小可行原型(MVP)开始。下面,我们分别针对文档理解和智能体评测两个方向,提供一套具体的、可操作的落地建议。

4.1 文档理解任务MVP:为KIE任务合成训练数据

目标。快速为特定类型的文档(如发票、合同)的关键信息抽取任务,生成一批图文配对的训练数据。

技术选型与流程。

第一步:结构化解析是重中之重。

输入。一批业务相关的PDF文档或扫描件。

工具。优先使用

pdfplumber或PyMuPDF等库处理PDF,它们能较好地保留文本块、表格结构。对于扫描件,使用PaddleOCR或Tesseract结合版面分析模型(如LayoutLM系列)。输出。结构化的JSON文件,每个文件对应一个文档页面,包含所有文本块的内容、坐标以及它们的逻辑类型(如段落、标题、表格单元格)。这一步的输出质量直接决定了最终数据的上限。

第二步:LLM模板化生成QA对。

输入。上一步生成的结构化JSON,以及预先定义好的关键字段列表(例如,对于发票,字段可以是“发票代码”、“总金额”、“购买方名称”)。

工具。使用GPT-4、Claude等能力较强的大语言模型。

流程。

遍历文档中的每个文本块,结合上下文,让LLM判断它是否属于某个关键字段。

如果匹配成功,基于预设的模板,生成语义QA(“发票代码是什么?” -> “xxxxx”)和空间QA(“发票代码在哪个位置?” ->

[x,y,w,h])。将生成的QA对与文档截图(可以使用

PyMuPDF从PDF生成)进行配对。

第三步:规则与LLM双重过滤。

规则过滤。编写简单的Python脚本,检查答案格式是否正确(例如,金额是否为数字,日期是否符合格式),过滤掉明显错误的样本。

LLM评审。随机抽样一部分通过规则过滤的样本,再次提交给LLM,让它以“评审员”的角色判断“问题与答案是否高度匹配且有意义”,剔除语义层面存在问题的样本。

第四步:构建双任务训练。

输出。最终得到一批包含

{图片, 问题, 答案}的数据集。训练。使用这批数据,可以同时训练模型的两个头(Head),一个负责回答内容(分类或生成任务),另一个负责预测答案区域的坐标(回归任务)。

评估。评估时,除了传统的F1、ROUGE-L等指标,还应引入结构化指标,如TEDS(Tree-Edit-Distance on Structure)用于评估表格结构识别的准确性。

4.2 智能体评测任务MVP:为Web交互任务合成评测集

目标。为测试Web智能体在特定网站(如电商网站)上的多步操作能力,自动生成一批可执行的评测任务。

技术选型与流程。

第一步:数据爬取与结构化。

工具。使用

Selenium或Playwright等浏览器自动化工具,模拟用户在目标网站上进行浏览、点击、搜索等基础操作,并在此过程中抓取每个页面的DOM结构、网页截图和交互日志。输出。将每个页面的信息(URL、DOM、截图路径)作为一个节点,将页面间的跳转或交互行为作为边,存入一个简单的图中。

第二步:图谱构建与存储。

工具。使用

Neo4j(图数据库)存储节点和边的结构化关系。使用Milvus或FAISS(向量库)存储从DOM文本或截图生成的嵌入向量(可以使用all-MiniLM-L6-v2等模型生成)。流程。将上一步爬取的数据,解析成三元组(头节点,关系,尾节点)导入Neo4j,同时将节点的文本/视觉嵌入存入Milvus。

第三步:基于元路径生成任务。

定义元路径。根据网站的典型用户旅程,手动定义几条核心的元路径。例如,在电商网站上,一条经典的元路径是

HomePage -> SearchBox_Fills -> ResultsPage -> ProductLink_Clicks -> ProductPage -> AddToCart_Button_Clicks。采样与生成。

从Neo4j中找出符合元路径起点(如HomePage上的SearchBox)的节点。

沿着元路径在图中进行遍历,找到一条完整的实例路径。

将这条路径上的节点信息(截图、DOM元素描述)和路径结构,结合任务模板(如“请在网站上搜索‘[商品名]’,并将其加入购物车”),送给LLM。

LLM负责将结构化的路径信息,翻译成流畅、自然的中文操作指令。

第四步:评估闭环。

动作空间统一。定义一套统一的、离散化的智能体动作空间(如

click(element_id),type(element_id, text))。自动化评估。编写一个评估脚本,驱动智能体在浏览器环境中执行生成的任务指令。

成功率(SR)。判断最终目标是否达成(如购物车中是否出现了正确的商品)。

DAG + LLM裁判。将元路径的每个中间步骤作为一个检查点(Check Point)。在每个检查点,使用LLM裁判来判断智能体的当前状态(如是否跳转到了正确的搜索结果页)是否符合预期。这种方式能够提供更细粒度的过程评估。

通过上述MVP方案,你可以用较低的成本快速验证数据合成技术在自己业务场景中的价值,并在此基础上逐步迭代,构建更复杂、更鲁棒的自动化数据生产线。

🔮 五、未来趋势与总结

%20拷贝-gkjc.jpg)

站在当前的时间节点上,我们可以清晰地看到,数据合成技术正沿着一条自动化、结构化、多模态融合的道路飞速发展。

未来,多模态数据集与知识图谱的深度结合,将成为提升智能体系统能力和完善评测体系的关键路径。我们今天讨论的Graph2Eval范式,仅仅是这条道路的开端。随着多模态大模型能力的进一步增强,以及图技术与AI的更紧密融合,我们有理由相信,未来的数据合成系统将能够生成更加逼真、复杂、动态的虚拟世界,为AI的训练和评测提供近乎无限的素材。

自动化、结构化、可解释的数据合成与评测流程,将成为企业级AI系统开发、部署和持续优化的新型基础设施。它就像是AI时代的“持续集成/持续部署(CI/CD)”,能够自动化地为模型“生产食粮”和“组织考试”,极大地加速AI应用的迭代循环。

总结

我们从一个简单而有效的数据合成方法“拆解-生成-过滤”出发,逐步深入到一个更为复杂和强大的范式“图谱-采样-优化”。这条演进路径清晰地展示了数据合成技术如何从为单一任务生成训练样本,成长为能够系统性构建复杂智能体评测基准的强大框架。

这背后,是LLM、知识图谱、嵌入技术、图数据库等多项技术的协同发力。通过融合这些技术,并建立起严格的多重质量控制与评测闭环,我们能够显著提升合成数据与任务的多样性、可执行性和评测公平性。这最终将为AI系统泛化能力的提升和业务价值的释放,提供最为坚实的数据支撑。数据合成的浪潮已至,拥抱它,将是我们在智能化时代乘风破浪的关键。

📢💻 【省心锐评】

抛弃“有多少人工标多少数据”的旧思维吧。未来AI的竞争力,取决于你自动化构建“数据-知识-任务-评测”闭环的能力。这是从手工作坊到智能工厂的认知升级。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-sfkl.jpg)

评论