【摘要】AI眼镜市场遇冷,高退货率揭示技术与场景困境。行业破局需待技术、场景、生态三重共振,大厂入口梦尚需耐心验证。

引言

疯狂的AI眼镜,最近进入了冷静期。这个一度被视为新时代流量入口、AI硬件最强分支的存在,在经历了大厂争相抢夺的狂热后,逐渐在用户口中变成了一个分不清“到底是工具,还是玩具”的尴尬角色。

一切的反转来得太快。仅仅几个月前,AI眼镜还是大厂眼中足以“颠覆”行业的革命性产品。阿里巴巴智能信息事业群的负责人曾断言,AI眼镜将是穿戴智能最重要的产品形态,有望成为继智能手机后最重要的个人移动入口。美好的愿景言犹在耳,但冰冷的现实却给市场泼了一盆冷水。

第一财经的报道揭示了一个残酷的数据,小米AI眼镜在抖音平台的退货率达到了惊人的40%。这并非个例,而是整个行业的缩影。与此同时,AI眼镜试图挑战的专业设备,如大疆的Pocket 3,总销量却突破千万台,长期处于一机难求的状态。

从C端用户的失望反馈,到B端供应链的步履维艰,再到替代性产品的强势爆发,AI眼镜面临的挑战是全方位的。这场被寄予厚望的“入口之争”,究竟是爆发前夜的短暂沉寂,还是一个被高估的泡沫?值得我们深入拆解。

一、🎢 入口狂想曲:一场自上而下的豪赌

%20拷贝.jpg)

AI眼镜的风,是从硅谷刮起来的。

1.1 Meta的点火手

2024年,Meta与雷朋(Ray-Ban)合作的智能眼镜引爆了全球市场。相关数据显示,Ray-Ban Meta的出货量一举突破200万台,直接带动全球智能眼镜出货量同比暴涨210%。Meta一家就占据了全球超过70%的市场份额,小扎的成功,让所有人看到了这条赛道的巨大潜力。

扎克伯格本人对此也雄心勃勃。他在一次公开演讲中提到,许多畅销产品在第三代时能达到500万至1000万台的销量,他对Meta智能眼镜寄予了同样高的期望。他甚至将2025年定义为Meta眼镜业务的“决定性时刻”,并计划推出更多联名款和带有显示屏的型号,意图在竞争对手反应过来之前,彻底巩固自己的领先地位。

1.2 中国厂商的“百镜大战”

硅谷巨头的全力下注,迅速将这股热潮传导至国内。

2024年下半年开始,Rokid、百度、闪极科技等企业纷纷下场。到了2025年,战火蔓延至真正的巨头层面,雷鸟创新(TCL旗下)、小米、华为、阿里、联想等科技大厂相继入局,试图在这场盛宴中分一杯羹。最密集的时候,国内外仅10天就发布了18款AI眼镜,一场“百镜大战”一触即发。

市场的热情也体现在数据上。IDC数据显示,2025年第一季度,全球智能眼镜市场出货量同比增长82.3%,而中国市场的增速更是高达116.1%,全年出货量预计将达到290.7万台。

1.3 小米与阿里的战略野心

在这场混战中,最大的浪花来自小米。小米AI眼镜在发售初期势头强劲,京东旗舰店开售五日内销量便突破万台。有传闻称,小米内部甚至紧急将销售目标从30万台紧急上调至50万台,一度被视为有望开启国内随身AI新时代的标志性事件。

如果说小米的打法是典型的硬件爆品思路,那么阿里则展现了更深远的生态野心。根据阿里相关负责人在WAIC上的表述,其AI眼镜将深度融合阿里及支付宝生态。想象一下这样的场景,你可以用眼镜实现支付宝“看一下支付”,唤醒通义千问大模型,还能无缝接入高德导航、淘宝比价、飞猪商旅提醒等功能。

硬件、入口、未来,这三个关键词构成了疯狂时期所有入局者的美好期待。但他们没有想到,等待自己的,会是如此残酷的现实。

二、📉 泡沫下的冰冷现实:40%退货率背后的用户之痛

几乎所有人都对AI眼镜抱有极高的期待,但冰冷的现实,却让用户开始怀疑,这究竟是不是下一个科技王冠。

2.1 高退货率的“当头一棒”

退货率,成了悬在所有AI眼镜厂商头顶的达摩克利斯之剑。

行业媒体XR Vision的一份追踪数据显示,小米AI眼镜在抖音平台的退货率约为40%。这个数字并非孤例,整个智能眼镜行业的平均退货率就在40%-50%之间,部分品牌的退货率甚至高达60%。这意味着,每卖出两副眼镜,就有一副可能被退回。

如此高的退货率,直接暴露了产品在用户体验层面的全面溃败。

2.2 “五宗罪”:用户为何选择放弃?

用户的退货原因高度集中,几乎可以归结为“五宗罪”。这些问题共同指向了一个核心,当前AI眼镜的产品完成度,远未达到用户的及格线。

潮电智库董事长孙燕飚的观点一针见血,当消费者花了近2000元,用了几天后发现它只是个昂贵的玩具,而非能解决实际问题的工具时,选择“七天无理由退货”就成了最自然的结果。

三、🔧 困境溯源:产业链的“缝合怪”现象

%20拷贝.jpg)

用户体验的全面崩盘,根源在于AI眼镜产业链和技术生态的整体不成熟。当前市面上的大多数产品,更像是一个用现有技术拼凑出的“缝合怪”,而非一款从零开始精心设计的产品。

3.1 供应链的“非专业化”

谷东智能董事长崔海涛曾用一个生动的比喻来形容AI眼镜的制造困境,“螺丝壳里做道场”。消费者对AI眼镜的期望是“既要、又要、还要”,既要功能强大,又要佩戴无感。但现实是,供应链根本没准备好。

拼凑的硬件,由于AI眼镜的销量还未形成规模,厂商无法说服供应链为其单独开模、研发专用部件。因此,大量产品只能使用手机的现有部件,比如摄像头模组、处理器等。这些部件没有为眼镜的形态做优化,直接导致了体积大、功耗高、散热差等一系列问题。

缺乏专用芯片,这是最核心的短板。AI眼镜需要一颗能兼顾低功耗、高性能AI算力和快速图像处理的主控芯片。但目前市面上的方案,要么是手机芯片的降频版,功耗和成本不理想;要么是物联网芯片,性能又跟不上。这种“芯片之困”直接限制了产品的体验上限。

新材料应用滞后,为了实现轻量化,AI眼镜需要大量使用如镁铝合金、碳纤维、特种塑料等新材料。但这些材料成本高昂,加工工艺复杂,在没有形成规模效应前,厂商难以大规模采用。

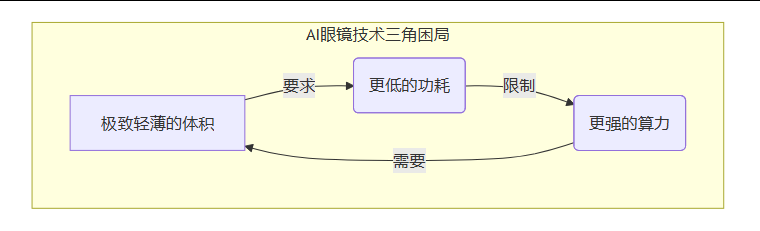

3.2 技术的“三角困局”

AI眼镜的技术发展,始终被一个难以调和的“三角困局”所束缚,那就是功耗、算力、体积。

想要眼镜戴着舒服,体积必须小。想要体积小,电池容量就受限,功耗必须低。但想要实现流畅的AI交互和高清拍摄,又需要强大的算力,而强算力必然带来高功耗。这三者互相掣肘,形成了一个难以突破的闭环。目前,无论是端侧AI算法、光学显示方案,还是电池技术,都尚未出现能彻底打破这个困局的革命性突破。

3.3 产品定义的“功能堆砌”

技术和供应链的限制,最终反映在产品定义上。许多厂商的逻辑非常简单粗暴,就是**“大模型+硬件”**的嫁接模式。他们将市面上流行的AI功能,如语音助手、实时翻译、图像识别等,一股脑地塞进一副眼镜里,却没有深入思考这些功能在眼镜这个特定形态下,应该如何交互,能解决什么独特的问题。

这种做法导致产品功能列表看起来很华丽,但用户的实际体验却与需求严重脱节。最终,产品沦为了一个没有灵魂的“功能清单的堆砌”,行业也因此出现了“缝合怪”现象。

3.4 生态整合的“孤岛困境”

尽管像阿里这样的大厂试图将AI眼镜与自有生态深度绑定,但这本质上仍是一个封闭的体系。一个健康的硬件生态,需要像苹果的App Store那样,构建一个开放的开发者平台,吸引成千上万的第三方开发者为其创造应用和场景。

目前,AI眼镜行业还远未达到这一步。每个厂商都在自己的“孤岛”上各自为战,缺乏统一的标准和开放的平台。这使得AI眼镜的应用场景极度受限,无法形成网络效应,更谈不上从“厂商自嗨”转向“开发者共创”。

四、💡 破局之路:等待一个“iPhone时刻”

%20拷贝.jpg)

尽管当前困境重重,但这并不意味着AI眼镜的“入口梦”就此破碎。行业普遍认为,AI眼镜正处于黎明前最黑暗的阶段,它需要等待一个类似iPhone重新定义手机的“iPhone时刻”,才能真正实现爆发。

这个时刻的到来,需要技术、场景和生态三个层面的三重共振。

4.1 技术端:告别拼凑,走向定制

破局的第一步,必须是核心技术的代际升级,彻底解决“功耗-算力-体积”的三角困局。

专用芯片的突破,行业需要为AI眼镜量身定制的SoC芯片。例如,国内的君正电子已经推出了针对智能眼镜的C100 ISP芯片,专注于低功耗和图像处理。未来,集成更强AI算力的专用芯片将是关键。

光学方案的革新,显示是AI眼镜走向AR眼镜的必经之路。目前主流的Micro LED+光波导方案,在亮度、功耗和体积上取得了较好的平衡,但成本依然高昂。随着技术成熟和成本下降,带有轻量化显示功能的AI眼镜将极大地拓展应用场景。

新材料与电池技术,更轻、更坚固的材料,以及能量密度更高、形态更灵活的电池(如柔性电池、硅碳负极电池),将从根本上改善佩戴舒适度和续航表现。

4.2 场景端:从“玩具”到“工具”的价值锚定

在消费市场碰壁后,许多厂商开始将目光转向B端或专业领域,试图在那里找到超越“玩具属性”的刚需锚点。

工业巡检,解放双手,让一线工人在巡检设备时,通过第一视角记录数据、调阅图纸、并与后方专家实时通讯。

医疗辅助,医生可以在手术中通过眼镜查看患者的生命体征数据或病历,而无需转头看显示器,实现真正的“眼手协同”。

教育培训,在复杂设备的操作培训中,学员可以通过眼镜看到虚拟的操作指引,叠加在真实设备上,大大提高学习效率和安全性。

先在专业领域证明其“工具”价值,形成稳定的商业模式和正向现金流,再反哺消费级产品的研发,这或许是一条更稳妥的路径。

4.3 生态端:从封闭花园到开放平台

真正的爆发,离不开一个繁荣的应用生态。AI眼镜的未来,不应仅仅由硬件厂商来定义。

行业需要一个或多个类似“App Store”的开放平台,向所有开发者开放API和SDK,让他们能够轻松地为AI眼镜开发各种创新的应用。当成千上万的开发者涌入,去探索AI眼镜在社交、游戏、导航、购物等各个领域的可能性时,那个“杀手级应用”才可能诞生。

这个过程,将是AI眼镜从“厂商的独角戏”转变为“千万开发者共创的交响乐”的过程。

结语

AI眼镜的“入口梦”并未破碎,但距离梦想成真,还有相当长的一段路要走。当前的高退货率和市场质疑声,并非行业的终点,而是产业过滤泡沫、沉淀价值的必经阶段。

行业正处于从“实验品”向“必需品”艰难跨越的阵痛期。无论是Meta的时尚社交路线,还是国内厂商的生态整合探索,都只是这场长跑的起点。只有经历了市场的冷静、技术的持续迭代和生态的耐心培育,AI眼镜才有望真正迎来属于自己的“iPhone时刻”,实现人机交互的下一次革命。

大厂的入口梦,尚需时间与耐心去验证。

📢💻 【省心锐评】

AI眼镜的入口梦,做早了。产品定义不清,供应链没跟上,用户凭什么买单?先从‘有用’开始,再谈‘颠覆’。

.png)

评论