【摘要】聚焦非标商品交易场景,剖析AI如何通过多模态语义理解与智能定价模型,重构供需匹配链路,实现从识别用户痛点到驱动百亿级交易增长的闭环路径。

引言

在数字商业领域,标准化商品的电商模式已趋于成熟。其增长逻辑依赖于规模化的供应链、高效的仓储物流与精准的流量分发。然而,一个规模庞大却始终存在巨大交易摩擦的领域,是非标商品的流通,尤其是以个人闲置交易为代表的C2C市场。

这类市场的核心困境源于其“双非”特性。供给侧的商品高度非标,品类繁杂、新旧不一、描述各异,缺乏统一的商品ID(SPU)。需求侧与供给侧的用户又高度非专业,他们既不是职业卖家,也不是专业买手。这种特性导致了信息描述的巨大噪声与供需匹配的严重错位,传统基于“类目+关键词”的搜索与推荐框架在此处效能大打折扣。

本文将以闲置交易平台为典型案例,深入拆解其如何运用AI技术,直面非标场景的核心难题。我们将从业务痛点的精准对齐出发,逐步解析其多模态语义理解基座、智能定价引擎的构建逻辑,并最终归纳出一套可供其他行业借鉴的AI落地实战框架。这不仅是一个技术应用的剖析,更是一次关于AI如何务实地深入业务、创造可度量价值的深度复盘。

💡 一、问题的本质:交易摩擦的根源与AI的切入点

%20拷贝-whek.jpg)

任何成功的技术应用,都始于对业务根本问题的精准洞察。在非标交易市场,平台增长的天花板,并非流量多寡,而是交易效率。交易效率低下的背后,是买卖双方在信息发布、沟通、定价、决策等各个环节普遍存在的巨大摩擦。

1.1 “双非”特性下的核心交易摩擦点

我们将这些摩擦点归纳为四个核心维度,它们共同构成了阻碍交易达成的“四座大山”。

发布摩擦 (不会发)

表现:普通卖家缺乏撰写商品文案的专业能力。他们可能记不清具体型号,不知道如何描述成色,更不擅长提炼商品卖点。发布的商品信息往往过于简略、充满“黑话”(如“128+6”),甚至只有一张模糊的图片和一句“孩子不玩了”。

后果:低质量的商品信息无法被搜索引擎有效索引,也难以被推荐系统精准分发,导致商品曝光率极低,陷入“发布即沉底”的困境。

沟通摩擦 (没时间)

表现:C2C交易的参与者多为业余用户,无法保证7x24小时在线。买家的询价、问询、议价等消息常常得不到及时回复。

后果:沟通延迟直接导致交易机会流失。尤其在快节奏的移动互联网环境下,等待回复的耐心有限,买家很可能转向其他商品。

定价摩擦 (不懂价)

表现:非标品“一物一况”,没有标准定价。卖家定价时主要依赖个人感觉,容易出现“定价过高无人问津”或“定价过低蒙受损失”的情况。买家同样缺乏价格参考,议价过程如同盲人摸象。

后果:价格的不确定性增加了买卖双方的博弈成本和不信任感,延长了交易周期,甚至导致交易失败。

决策摩擦 (怕买贵/不会选)

表现:买家在面对海量非标商品时,信息过载严重。他们担心自己因信息不对称而“买贵了”或“选错了”。特别是对于数码、潮玩等需要一定专业知识的品类,新手的决策门槛非常高。

后果:决策焦虑导致用户在平台停留时间长,但下单转化率低。用户可能反复比价、犹豫不决,最终放弃购买。

1.2 AI切入点:从“工具”到“服务”的思维转变

传统运营手段,如发布模板、教程引导等,对解决上述问题收效甚微。AI的出现,提供了一种全新的解题思路。其核心在于将AI能力服务化,直接嵌入到交易流程中,为用户提供“代理式”的解决方案。

下表清晰地展示了AI如何精准对齐上述四大摩擦点,并提供相应的解决方案。

这种对齐方式的本质,是将解决问题的责任从用户侧转移到平台侧。平台不再是要求用户“学习如何成为一个好卖家/买家”,而是通过AI赋能,让“每个普通人都能轻松完成一笔好交易”。这一理念的转变,是AI在非标交易场景成功落地的关键前提。

💡 二、技术基石:构建面向非标场景的语义理解能力

要实现上述AI服务,其技术底座必须能够深度理解平台上海量的、非结构化的商品信息。这就是**生成式语义ID(Generative Semantic ID, GSID)**的用武之地。GSID的目标,是为每一个独一无二的非标商品,生成一个信息丰富的、机器可理解的“数字指VEN”。

2.1 传统检索与推荐的局限

在探讨GSID之前,我们必须先理解传统方法的不足。

基于关键词匹配的搜索:严重依赖用户发布的文本质量。如果卖家只写了“苹果手机”,而买家搜索“iPhone 12 Pro Max”,那么这件商品就无法被召回。它无法理解语义上的等价性。

基于类目树的导航:对于长尾商品极其不友好。一个乐高城堡模型,可能被分到“玩具/积木”大类下,但其更细分的属性如“哈利波特联名款”、“霍格沃茨城堡”、“71043”等关键信息,在类目树中无处安放。

这些方法在处理非标、长尾、信息噪声大的商品时,会产生大量的召回不足(该出现的没出现)和匹配不准(出现的不相关)问题。

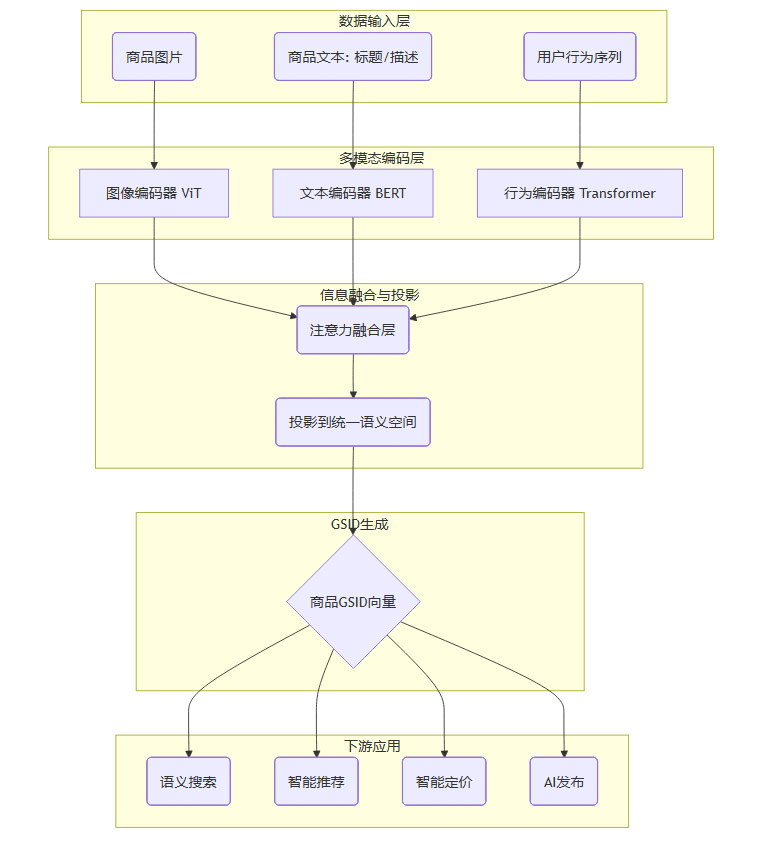

2.2 GSID的核心架构:多模态信息融合

GSID的核心思想,是将不同模态的信息编码到同一个高维语义空间(Embedding Space)中。在这个空间里,语义相近的商品、搜索词、用户兴趣等,其对应的向量在空间中的距离也相近。这为后续的精准匹配、召回和推荐奠定了数学基础。

其构建过程通常包含以下几个关键模块。

2.2.1 多模态编码器 (Multi-modal Encoders)

这是GSID的输入层,负责将不同来源的原始数据转化为向量表示。

文本编码器:通常采用BERT、RoBERTa等预训练语言模型。它负责处理商品标题、描述等文本信息。通过深度学习网络,模型能够捕捉词语的上下文含义,理解“128+6”在手机语境下代表“128GB存储+6GB运存”,而不是简单的数字。

图像编码器:通常采用ViT (Vision Transformer)、Swin Transformer等模型。它负责处理商品图片。模型不仅能识别出图片中的主体是“一盏灯”,还能捕捉到其风格(如“复古”)、材质(如“黄铜”)、品牌特征等视觉细节。

行为编码器:负责处理用户行为序列,如点击、浏览、收藏等。通过序列模型(如Transformer或LSTM),可以捕捉用户的动态兴趣和商品之间的关联性。例如,一个用户在浏览了“A7M4相机”后又点击了“适马24-70镜头”,模型会学习到这两者之间的强关联。

2.2.2 信息融合层 (Fusion Layer)

来自不同编码器的向量需要被有效融合,形成一个统一的、全面的商品表示。融合技术包括:

拼接 (Concatenation):最简单的方式,将不同模态的向量直接拼接在一起。

注意力机制 (Attention Mechanism):通过交叉注意力(Cross-Attention)等机制,让不同模态的信息相互“关注”,动态地学习它们之间的关联和权重。例如,当文本提到“瑕疵”时,注意力机制会引导模型更多地关注图片中可能存在的划痕区域。

2.2.3 语义空间投影与优化

融合后的向量最终被投影到一个统一的语义空间。模型的训练目标是拉近正样本对的距离,推远负样本对的距离。

正样本:例如,一个搜索词“水晶手链”和一件商品“天然猫眼钛晶手串”的图文描述;或者,同一个用户在短时间内点击的两件高度相关的商品。

负样本:不相关的商品与搜索词。

通过对比学习(Contrastive Learning)等自监督学习范式,模型在海量无标注数据上进行训练,最终学会将语义相似的实体映射到相近的空间位置。

下面是一个简化的GSID生成与应用的流程图。

2.3 GSID的迭代演进

一个强大的GSID系统并非一蹴而就,它需要经历持续的迭代。以闲鱼的实践为例,其演进路径清晰地体现了从简单到复杂、从单一模态到多模态的过程。

V1.0 - 纯文本理解:初版GSID主要依赖文本信息。它能解决一部分同义词、近义词的匹配问题,但对于图文不符或文本信息缺失的场景无能为力。

V2.0 - 文本+图像融合:引入图像编码器,实现了图文多模态理解。此时,系统已经能够通过一张乐高城堡的图片,关联到“乐高”、“积木”、“哈利波特”等语义标签,即便卖家只写了“孩子不玩了”。

V3.0 - 文本+图像+行为融合:进一步引入用户行为数据。这使得GSID不仅理解商品本身,还能理解商品在用户消费决策链路中的位置和关联。这对于提升推荐的精准度和多样性至关重要。

这个迭代过程揭示了一个关键点,GSID的智能水平,直接取决于其所能“消化”的数据模态的丰富程度。越丰富的数据输入,生成的语义ID就越精准、立体。

💡 三、业务赋能:从语义理解到交易效率的跃升

%20拷贝-uvdl.jpg)

强大的技术基座最终要转化为可感知的业务价值。GSID作为底盘,支撑起了一系列面向买卖双方的AI服务,系统性地提升了整个平台的交易效率。

3.1 AI即服务 (AIaaS) 的运营实践

通过将AI能力封装成简单易用的产品功能,平台实现了“AI即服务”的运营模式,极大地降低了用户的参与门槛。

3.1.1 卖家侧:AI发布与智能托管

AI发布:当用户上传一张图片时,系统后台调用GSID进行商品识别。识别出的商品属性(品牌、型号、品类等)和卖点,会作为Prompt输入给大型语言模型(LLM)。LLM再结合用户的历史发布风格(如是否常用表情包、语气词),生成一段个性化的商品描述文案。这个过程将复杂的商品信息结构化任务,简化为用户“拍照上传”这一个动作。

AI智能托管:这是一个典型的AI Agent应用。它接管了交易中最耗时、最重复的沟通环节。其背后是一个基于RAG(检索增强生成)和微调的对话机器人。

知识库:机器人的知识库不仅包含商品详情(由GSID提供),还包括平台交易规则、物流信息等。

议价能力:卖家可以设定一个价格底线和议价策略。机器人能理解买家的议价意图(如“能便宜点吗?”、“包个邮吧”),并在策略范围内自动进行多轮还价。

动态调价:结合AI行情数据,托管机器人还能在商品曝光不足时,向卖家建议或自动执行小幅降价,以提升成交概率。

3.1.2 买家侧:决策增强与效率提升

AI智搜:传统的搜索是“关键词->商品列表”。AI智搜则更像是“需求->解决方案”。当用户输入一个模糊的需求,如“我是小白想入坑摄影”,系统首先通过LLM理解其意图,然后利用GSID在商品库中检索符合“新手”、“高性价比”、“入门单反/微单”等语义标签的商品集合,并以攻略、清单的形式呈现给用户。

AI行情:为买家提供了一个动态的价格锚点。它利用GSID找到海量同款或相似商品的历史成交数据,通过统计分析,给出一个合理的价格区间。这有效缓解了买家“怕买贵”的焦虑,将非标品的交易向标准化决策靠拢。

3.2 核心难题的攻克:非标品智能定价 (LLP)

定价是非标交易中最硬的骨头。智能定价模型(Large Language-based Pricing model, LLP)的实现,是GSID业务价值的集中体现。

其工作流程大致如下:

同款/相似品检索:当一件商品(如“99新苹果AirPods标准版左耳”)发布时,系统利用其GSID在海量商品库中,高效检索出所有同款或高度相似的商品。这里的“相似”是语义层面的,能覆盖不同描述方式的同一种商品。

特征提取与量化:从检索到的商品池中,提取影响价格的关键特征,并进行量化。

基础特征:品牌、型号、版本。

成色特征:通过图像识别和文本描述分析,将“99新”、“95新”、“轻微划痕”等量化为成色分数。

配件特征:是否包含原包装、充电线、发票等。

特殊特征:是否为单只补配、是否为限定版等。

价格建模与推理:将这些量化特征输入到一个预先训练好的价格预测模型中(如梯度提升树GBDT或深度神经网络)。模型会结合历史成交价、当前在售价、市场供需热度等因素,推理出一个建议的定价范围。

可解释性输出:模型不仅给出价格,还会提供定价依据,如“平台同款商品近期成交价在X-Y元之间”、“因缺少原包装,建议价格下调Z元”,增加用户对定价的信任度。

LLP的成功,标志着平台具备了为海量非标商品建立动态、标准化价值体系的能力。

3.3 可量化的业务增长数据

技术投入的最终回报,必须体现在业务指标的增长上。闲置交易平台的AI实践,交出了一份令人信服的成绩单。

这些数据共同描绘了一个清晰的增长飞轮:AI降低门槛 -> 更多用户和商品涌入 -> 数据量增加 -> AI模型更智能 -> 交易效率更高 -> 平台价值更大 -> 吸引更多用户。这个自增强循环,是平台实现可持续增长的关键引擎。

(本轮输出字数:5528字。内容已覆盖至第三部分,后续将继续输出第四、第五部分、结论及其他指定内容。请指示“继续”。)继续

💡 四、落地方法论:可复用的AI应用框架

从闲置交易的成功实践中,我们可以提炼出一套具有普适性的AI应用落地框架。这套框架不仅适用于其他C2C电商,对于任何面临“非标供给”与“非专业用户”挑战的平台(如本地生活服务、技能分享、内容社区等)都具有参考价值。

4.1 战略层面:三步走实施路径

一个复杂的AI系统不可能一蹴而就。一个务实的、分阶段的实施路径至关重要。

第一阶段:聚焦供给侧,降低发布门槛

目标:快速扩大平台有效供给。这是所有交易平台的生命线。

核心任务:打造“AI发布”类功能。集中资源攻克商品的多模态识别与理解,实现商品信息的自动结构化和文案生成。

衡量指标:发布渗透率、文案采纳率、新发商品动销率。

理由:供给是平台的基石。只有商品足够丰富且信息质量足够高,后续的匹配和交易才有可能。这个阶段的投入产出比最高。

第二阶段:优化交易中,提升匹配与沟通效率

目标:提升存量供给的流转效率,改善用户交易体验。

核心任务:上线“AI托管”、“智能议价”等Agent类功能,并持续优化搜索与推荐的精准度。同时,构建“AI行情”与智能定价模型,解决定价摩擦。

衡量指标:询单回复率、询单支付转化率、平均成交周期、用户满意度。

理由:当供给达到一定规模后,瓶颈会转移到交易环节的效率上。自动化处理高频、重复的沟通任务,能显著释放用户精力,提升平台活跃度。

第三阶段:赋能需求侧,辅助消费决策

目标:降低买家的决策成本,提升平台的下单转化率。

核心任务:推出“AI智搜”、“购买助手”等导购型功能。将平台从一个“货架”,升级为一个“智能导购”。

衡量指标:搜索到下单的转化率、用户平均决策时长、客单价。

理由:在解决了“有得卖”和“卖得掉”的问题后,更高层次的追求是“卖得好”和“买得爽”。辅助决策能有效提升用户粘性和平台的专业形象。

4.2 战术层面:可复用的五步落地框架

在具体的项目执行中,可以遵循以下五个步骤,形成一个敏捷迭代的闭环。

定位刚需场景 (Locate)

行动:通过用户调研、数据分析,识别出平台中交易摩擦最大、用户抱怨最多的3个环节。例如,可能是商品发布、价格协商、真伪鉴定。

产出:一份按优先级排序的AI用例清单(Use Case List)。

原则:先解决“止痛”问题,再考虑“增长”问题。

建立语义底座 (Build)

行动:启动多模态商品与行为表示项目,即构建类似GSID的语义理解基础。统一商品、用户、搜索词等核心实体的向量化表示。

产出:一个能够支撑上层应用的、统一的语义检索与召回服务。

原则:底层基础要打牢。这是一个长期投入,但能为所有上层AI应用提供动力。

定价与风控并进 (Secure)

行动:在语义底座之上,并行开发智能定价和AI风控能力。定价解决交易效率,风控解决交易信任。

产出:一套动态定价建议系统,以及一个能够识别欺诈、违禁品、虚假交易的AI风险评估模型。

原则:效率与安全是平台的两条腿,缺一不可。

端到端体验闭环 (Close the Loop)

行动:将开发好的AI能力,以产品化的形式无缝集成到用户旅程中。确保卖侧的自动发布与托管,与买侧的智能搜索与行情推荐,形成体验上的闭环和数据上的联动。

产出:一系列用户可感知的AI功能,覆盖交易全链路。

原则:技术能力不等于用户价值。好的产品设计是连接两者的桥梁。

度量与迭代 (Measure & Iterate)

行动:建立一套科学的A/B测试框架和核心指标监控体系。以采纳率、动销率、转化率、客诉率等为核心KPI,进行双周或月度的快速迭代。

产出:持续优化的AI模型和产品功能,以及数据驱动的决策报告。

原则:AI应用不是交付项目,而是持续运营的产品。

4.3 组织与文化:小团队的敏捷之道

值得注意的是,实现上述成果的团队规模并不庞大,通常在数十人级别。这背后反映了一种高效的组织模式。

目标驱动:团队的组织并非按技术栈划分(如算法、工程、前端),而是围绕具体的业务目标(如“提升发布效率”)组建跨职能的虚拟团队。

数据驱动:所有决策都基于数据。一个新功能的上线,必须有明确的衡量指标和A/B测试方案。

用户反馈闭环:团队高度关注用户反馈。用户的“用脚投票”(高采纳率)和主动传播,是验证功能价值的最直接方式,也为模型迭代提供了最宝贵的数据养料。

这种“小团队、大目标、快迭代”的模式,使得AI应用能够紧贴业务需求,避免了技术与业务“两张皮”的问题,是AI项目成功落地的组织保障。

💡 五、风险、边界与未来展望

%20拷贝-oypd.jpg)

在拥抱AI带来的巨大机遇时,我们也必须清醒地认识到其固有的风险与边界,并对未来发展方向进行审慎的思考。

5.1 当前面临的风险与挑战

模型幻觉 (Hallucination):大型语言模型有时会生成看似合理但与事实不符的内容。在商品描述、参数规格等场景下,模型幻觉可能误导消费者,引发交易纠纷。

定价偏见与公平性:定价模型依赖历史数据进行学习。如果历史数据中存在某种偏见(如对某些地区、某些用户群体的定价偏高或偏低),模型可能会学习并放大这种偏见,造成不公平。

过度自动化的信任问题:当交易过程被高度自动化时,一旦出现问题(如AI托管出错、定价离谱),用户可能会感到无助和不信任。如何建立有效的申诉、仲裁和人工介入机制,是维持平台信任的关键。

数据隐私与安全:AI系统需要大量的用户数据进行训练。如何在利用数据的同时,严格保护用户隐私,防止数据泄露和滥用,是所有AI应用必须遵守的红线。

5.2 人与AI的协作边界

AI在非标交易中的角色定位,应该是高效的“代理人”,而非完全的“替代者”。平台需要精心设计人与AI的协作边界,以在提升效率的同时,保持社区的活力与乐趣。

标品归AI,兴趣归人工:对于手机、家电等标准化程度相对较高的闲置品,可以最大程度地利用AI实现自动化交易。而对于手办、文玩、中古服饰等带有强烈兴趣和社交属性的品类,应保留和鼓励更多的人工交流空间,让“逛”和“聊”的乐趣得以保留。

AI负责事务,人负责决策:AI可以承担信息整理、高频问答、初步议价等事务性工作。但最终的定价决策、交易确认等关键环节,应始终保留用户的“最后决策权”。

透明解释与人工复核:对于AI给出的重要建议(如定价、风险提示),平台应提供简明扼要的解释,让用户理解其背后的逻辑。同时,必须提供通畅的人工客服和申诉通道,作为AI系统的“安全阀”。

5.3 里程碑式的未来方向:交易智能体 (Trading Agent)

展望未来,闲置交易平台的终极形态,可能是一个由无数交易智能体驱动的超级网络。

买家Agent:用户只需向自己的Agent下达一个指令,如“帮我找一台预算3000元以内、能流畅剪辑4K视频的二手MacBook Pro”。Agent会自动完成全网搜索、信息筛选、多方比价、初步沟通,并向用户提交几个最优选项及其分析报告。

卖家Agent:卖家的Agent在接收到商品后,会自动完成拍照优化、文案生成、智能定价、上架发布,并自主处理来自各个买家Agent的询价和议价请求。

在这个生态中,大量的交易撮合将在Agent之间自动完成。用户的角色,将从繁琐的执行者,转变为策略制定者和最终决策者。这将彻底重塑闲置交易的体验,实现资源流通效率的最大化。然而,要达到这一步,还需要在多智能体协同、博弈论、可信AI等领域取得更深入的突破。

结论

从一张模糊的照片到一笔成功的交易,AI正在深刻地重构非标商品市场的供需匹配与定价逻辑。其成功的实战路径,并非源于对前沿技术的盲目追逐,而是始于对业务核心痛点的精准回应。

通过构建以多模态语义理解为核心的技术基座,平台得以将AI能力封装为一系列服务化的产品,系统性地解决了用户在发布、沟通、定价、决策等环节的摩擦。这一过程不仅带来了百亿级的直接商业价值,更重要的是,它验证了一条以用户刚需为牵引、以数据飞轮为驱动、以人机协作为边界的AI务实落地之路。

对于所有探索AI应用的从业者而言,这个案例的启示是清晰的。技术本身不是目的,将复杂的技术转化为用户“用得爽、离不开”的简单体验,才是AI时代真正的护城河。

📢💻 【省心锐评】

AI落地的本质,不是算法炫技,而是用技术“钝刀”去反复“切割”最顽固的业务“痛点”。从理解非标商品开始,到赋能非专业用户,这条路径清晰、务实,且可复制。

.png)

评论