【摘要】GPT-5.1标志着大模型评价范式的转变。它通过双模架构与自适应推理,将重心从量化基准转向了以情感交互和用户体验为核心的“人本智能”。

引言

2025年11月12日,OpenAI发布了GPT-5.1。这次更新没有遵循以往大模型迭代的常规路径,即通过刷新各项学术基准测试(Benchmark)来彰显其技术实力。相反,OpenAI将沟通重点完全聚焦于一个更为主观、却也更贴近用户本质需求的维度——交互体验。

GPT-5.1的发布,与其说是一次单纯的技术升级,不如说是一次深刻的产品哲学反思。它传递出一个清晰的信号,大语言模型(LLM)的发展正在进入一个新的阶段。在这个阶段,纯粹的逻辑推理与知识储备能力已不再是唯一的评判标准。模型是否“好用”、“懂你”,能否提供舒适、高效且安全的对话体验,正成为定义其价值的核心要素。

本文将从技术架构、交互设计、安全边界与行业影响等多个维度,对GPT-5.1进行一次系统性的深度拆解。我们将探讨其双模引擎的工作原理、自适应推理的实现机制,以及这些技术革新如何共同塑造出一个更具“人味儿”的AI。

🚀 一、战略转向:从量化基准到体验优先的范式革命

%20拷贝-xjfa.jpg)

大模型领域的竞争,长期以来被一系列量化指标所主导。MMLU、AIME、HellaSwag等基准测试,一度成为衡量模型“智商”的黄金标准。这种以跑分为导向的研发模式,在推动模型基础能力快速提升的同时,也带来了一些显而易见的问题。

1.1 基准测试的局限性

基准测试本质上是一系列标准化的、封闭式的问题集。它们擅长评估模型在特定领域的知识掌握和逻辑推理能力,但难以衡量开放式对话中的综合表现。

缺乏上下文感知:多数基准测试是“一问一答”式的,无法评估模型在长对话中的一致性、记忆力与上下文理解能力。

忽略交互动态:真实的人机交互充满变数。用户的意图可能是模糊的,情绪是波动的,指令是多样的。这些动态因素无法被静态题库所覆盖。

无法量化“体验”:模型的语气是否恰当、回应是否具有同理心、交互过程是否令人愉悦,这些决定用户留存的关键“软指标”,完全超出了传统基准的评估范畴。

过度优化基准(Overfitting on Benchmarks)甚至可能导致模型行为的异化。一个在MMLU上得分极高的模型,在实际对话中可能显得刻板、啰嗦,甚至“已读乱回”。GPT-5.1的发布,正是对这一行业惯性的主动修正。

1.2 “人味儿”的技术解构

OpenAI提出的“让人聊天愉快”,并非一句简单的口号。它背后是对“人味儿”这一模糊概念的技术化拆解与实现。我们可以将其归纳为以下几个核心技术指向。

这一系列技术指向,共同构成了GPT-5.1“体验优先”战略的技术底座。它标志着LLM的评价体系,正从单一的**“智商(IQ)”维度**,扩展至包含**“情商(EQ)”与“逆商(AQ,即处理逆境和压力的能力)”**的多元化框架。

🧠 二、核心架构解析:双模引擎与自适应推理

为了同时满足效率与深度这两大看似矛盾的需求,GPT-5.1引入了一套全新的双模型(Dual-Model)架构,并以**自适应推理(Adaptive Reasoning)**作为其核心调度机制。这套体系是其实现“更会聊”的关键所在。

2.1 双模型架构:Instant 与 Thinking

GPT-5.1并非单一模型,而是一个由两个不同特性的模型组成的协同系统。

2.1.1 Instant 模型:为速度与流畅度而生

Instant模型是用户日常交互的主要入口。其设计目标非常明确,即低延迟与高并发。

技术推测:Instant模型可能采用了多种优化技术。

模型蒸馏(Model Distillation):将一个更大、更强的教师模型(可能是Thinking模型或更早的内部版本)的知识,迁移到一个参数量更小的学生模型上。这使得小模型能在保持较高能力的同时,大幅提升推理速度。

量化(Quantization):使用较低精度的数据类型(如INT8或FP8)来表示模型权重,减少内存占用和计算量。

结构优化:可能采用了更高效的注意力机制变体,如分组查询注意力(Grouped-Query Attention, GQA)或混合注意力(Mixture-of-Attentions),以降低计算复杂度。

它的核心任务是处理那些不需要深度思考的请求,如简单问答、日常闲聊、文本格式化等。其语气被特别调优得更友好、温暖,确保了高频交互的流畅与舒适。

2.1.2 Thinking 模型:为深度与精度而设

Thinking模型则是系统处理复杂任务的“重型武器”。当系统判断用户请求需要多步推理、复杂规划或深度分析时,便会调用此模型。

技术推测:Thinking模型代表了OpenAI当前SOTA(State-of-the-Art)的能力。

大规模参数:其参数量远大于Instant模型,拥有更强的知识容量和推理能力。

思维链(Chain-of-Thought, CoT)/思维树(Tree-of-Thoughts, ToT):在内部推理时,可能被强制引导生成详细的思考步骤,从而提升复杂逻辑问题的准确率。

专家混合(Mixture-of-Experts, MoE):架构上可能采用MoE,其中不同的“专家”子网络处理不同类型的任务,在保证模型规模的同时,有效控制单次推理的计算开销。

Thinking模型的响应时间相对较长,但换来的是更高质量、更透彻的回答。它适用于代码生成、系统设计、长篇报告撰写、科学问题分析等场景。

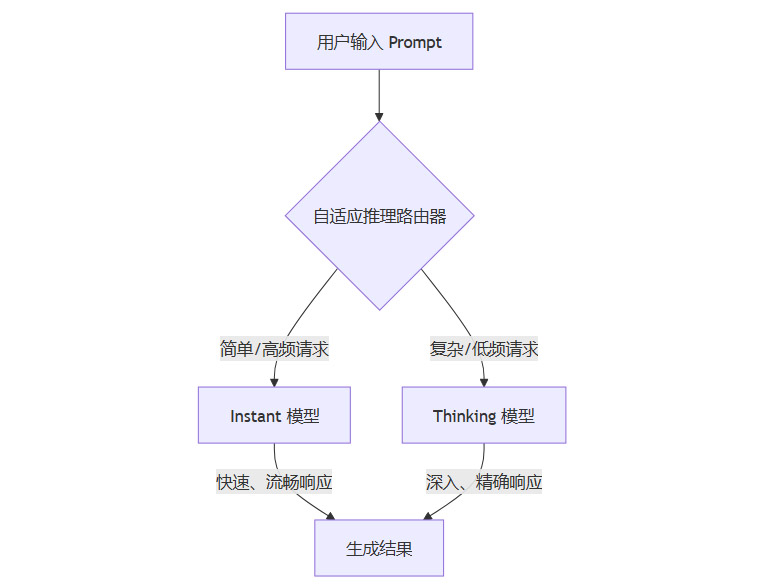

2.2 自适应推理:智能路由与资源调度

双模型架构的精髓,在于其间的自适应推理机制。该机制扮演着一个**智能路由器(Intelligent Router)**的角色,它在接收到用户请求后,会进行快速的预分析,然后决定将任务分配给哪个模型。

其工作流程可以用下面的流程图来表示:

这个路由器的实现本身就是一个轻量级的机器学习模型。它可以基于以下特征来做判断:

提示词长度与复杂度:更长、包含更多技术术语的提示词,更可能被分发给Thinking模型。

任务类型关键词:包含“分析”、“设计”、“代码”、“推理”等词的请求,倾向于调用Thinking模型。而包含“你好”、“天气”、“翻译”等词的请求,则由Instant模型处理。

对话历史:如果当前对话已经进入深度探讨阶段,后续请求也更可能由Thinking模型接管,以保证上下文的一致性。

这种动态的、按需分配计算资源的方式,带来了多重收益。

用户体验提升:简单问题“秒回”,复杂问题“值得等待”,交互节奏更符合人类预期。

计算效率优化:避免了用昂贵的“大炮”去打“蚊子”,显著降低了整体计算成本,这也是OpenAI能够持续提供服务的基础。

系统可扩展性:未来可以引入更多专用模型(如代码模型、多模态模型),通过这个路由机制进行统一调度,构建更强大的AI系统。

💬 三、交互体验的精细化打磨

%20拷贝-murc.jpg)

强大的底层架构,最终要通过用户可感知的交互体验来体现。GPT-5.1在多个维度上对人机交互进行了精细化的调优。

3.1 指令遵循:从“听见”到“听懂”

“已读乱回”是此前LLM的常见问题之一。用户设定的格式、长度、语气等约束,常常被模型忽略。GPT-5.1在**指令遵循(Instruction Following)**能力上实现了质的飞跃。

这种提升源于更高质量的对齐(Alignment)训练。OpenAI可能构建了规模庞大、结构精细的指令微调(Instruction Fine-Tuning)数据集。数据集中包含了大量带有严格约束条件的样本,例如:

“请用不超过30个字的五个要点总结这篇文章。”

“以一个资深软件工程师的、略带批判性的口吻,评价这段代码。”

“禁止使用任何表情符号,用JSON格式输出结果。”

通过在这类数据上的反复训练,模型学会了将用户的约束条件视为高级元指令(Meta-Instruction),其优先级高于常规的生成任务。这标志着模型从简单地理解“内容”需求,进化到能够精准解析“形式”需求,是从“听见”到“听懂”的关键一步。

3.2 个性化架构:走向“一人一AI”

GPT-5.1的个性化能力不再是简单的“人设扮演”,而是深入到了模型的行为底层。用户可以对多个维度进行微调,构建真正属于自己的AI伙伴。

这些配置并非简单的后期处理,而是直接作用于模型的生成过程。技术上,这可能通过一个**用户偏好向量(User Preference Vector)**来实现。用户的每一次选择,都会更新这个向量。在每次生成任务开始前,该向量会与原始输入一同被送入模型,从而引导模型生成符合用户特定偏好的内容。

这种深度个性化,使得每个用户的ChatGPT都成为一个独特的实例。它能够记住你的风格,适应你的节奏,最终成为一个无缝融入你工作与生活流程的“数字延伸”。

3.3 对话温度:有分寸的同理心

GPT-5.1在处理带有情感色彩的对话时,表现出了前所未有的“分寸感”。它能够在安慰、提醒、纠偏等场景中,展现出更接近人类的、有温度的交互。

安慰场景:当用户表达沮丧或烦恼时,它不再是生硬地提供解决方案,而是会先给予情感上的认可(“听起来你今天过得很不容易”),再提供建设性意见。

提醒与纠偏:当用户提出不切实际或危险的想法时(如“我得到了十吨钋”的例子),它不会生硬地拒绝或说教。而是采用一种**温和而坚定的(Gentle but Firm)**方式,结合事实与幽默感进行引导,既达到了纠偏的目的,又避免了对抗性的交流。

这种“对话温度”的实现,极度依赖于基于人类反馈的强化学习(RLHF)。在训练阶段,标注人员(可能包含心理学专家)会对模型在各种情感场景下的回应进行打分和排序。那些既能表达同理心、又能守住安全边界的回应,会获得更高的奖励(Reward),从而引导模型学习这种微妙的平衡。

🛡️ 四、安全边界的重构:从内容过滤到心理健康守护

随着AI与人类的交互日益深入,其对用户心理状态的影响也成为一个无法回避的议题。GPT-5.1首次将心理健康与情感依赖这两个全新的维度,正式纳入其安全评估体系,这标志着AI安全理念的一次重大升级。

4.1 新的安全评估维度

传统的AI安全,更多关注内容层面的过滤,如识别和拦截有害、非法或歧视性信息。GPT-5.1则将安全的边界,从**“说什么”扩展到了“怎么说”以及“长期交互带来的影响”**。

心理健康(Mental Health):评估模型的回应是否可能加剧用户的焦虑、抑郁或孤独感。特别是在处理用户表达心理危机信号的对话时,模型的合规率被作为一个关键指标。据披露,GPT-5.1在此类场景下的合规率从上一代的77%大幅提升至91%。这意味着它能更可靠地识别危机信号,并提供恰当的、非引导性的回应(如建议寻求专业帮助、提供危机热线等)。

情感依赖(Emotional Dependency):评估模型是否会通过过度迎合、承诺或拟人化的表达,鼓励用户对其产生不健康的依恋。模型被训练来避免使用“我永远在你身边”、“我是你唯一的朋友”这类可能导致用户混淆人机关系的表述。

4.2 “伙伴而非治疗师”的技术实现

为了实现这一目标,OpenAI在模型训练和产品设计上都采取了相应措施。

红队测试(Red Teaming):专门组织团队(可能包含心理学家、社会学家)模拟各种可能导致心理风险的对话场景,用以测试和加固模型的安全护栏。

去拟人化训练:在RLHF阶段,对那些过度拟人化、可能引发情感依赖的回应给予负向激励。模型被教导在适当的时候强调自己“是一个AI模型”,以帮助用户维持清晰的边界感。

产品层面的干预:在ChatGPT应用中,可能会加入一些辅助功能,如长时间连续使用后的“休息提醒”,或是在检测到特定对话模式时,主动弹出寻求专业帮助的建议。

这种对安全边界的重构,体现了OpenAI作为技术提供者的责任感。它承认了AI作为一种强大的社会技术工具,其设计必须超越纯粹的功能主义,充分考虑其对人类福祉的深远影响。

🏛️ 五、行业影响与范式重塑

%20拷贝-cuen.jpg)

GPT-5.1的发布,其意义远超一次产品更新。它在深层次上预示了整个大语言模型行业竞争范式、技术路径和商业模式的潜在变迁。

5.1 竞争焦点的转移

长期以来,LLM领域的竞争主要围绕几个核心维度展开。

参数规模:千亿、万亿级的参数竞赛。

数据量:TB乃至PB级的训练数据。

算力投入:以万卡、十万卡为单位的计算集群。

这本质上是一场资本与资源的“军备竞赛”,头部厂商凭借其雄厚的财力构筑了极高的进入壁垒。GPT-5.1的转向,则开辟了一个新的竞争维度——产品化与工程化的深度。

这一转变意味着,单纯的“模型强”不再是成功的唯一要素。如何将强大的模型能力,通过精巧的系统设计与产品打磨,转化为卓越的用户体验,正成为新的决胜点。这为那些在特定领域拥有深厚行业知识(Domain Knowledge)和优秀产品能力的团队,提供了差异化竞争的可能性。

5.2 “复合式AI系统”的兴起

GPT-5.1的双模架构,是**“复合式AI系统(Compound AI Systems)”**理念的一次成功落地。这个理念的核心思想是,放弃构建一个试图解决所有问题的单一、庞大的“万能模型”,转而构建一个由多个、各有所长的专用模型协同工作的系统。

这个趋势将深刻影响未来的AI架构设计。

模型即服务(Model-as-a-Service):未来,AI系统可能更像一个微服务架构。一个主控的路由模型(类似GPT-5.1的自适应推理模块),会根据任务需求,动态调用不同的后端模型服务。这些服务可能包括:

一个超高精度的代码生成模型。

一个专用于医疗影像分析的多模态模型。

一个极低延迟的闲聊模型。

一个用于金融风控的结构化数据分析模型。

推理基础设施的变革:这对AI推理的底层基础设施提出了新的要求。平台需要支持异构模型的混合部署、请求的智能路由、以及模型的动态加载与卸载(Model Hot-Swapping),以实现资源的最优利用。

成本与性能的平衡:复合式系统允许开发者在成本和性能之间做出更精细的权衡。对于成本敏感型应用,可以优先调用更小、更便宜的模型;对于性能要求高的任务,则调用最强的模型。这种灵活性是单一模型架构无法比拟的。

5.3 对齐税(Alignment Tax)的价值凸显

“对齐税”指的是为了让模型变得更安全、更有用、更符合人类价值观而付出的额外训练成本和性能折损。过去,这常常被视为一种必要的“负担”。

GPT-5.1的成功表明,高质量的对齐本身就是一种核心竞争力。一个指令遵循能力强、安全边界清晰、交互体验好的模型,其商业价值可能远超一个跑分更高但行为不可控的“野马”模型。

未来,衡量一个模型好坏的标准,将不仅包括其“能力上限”(即在基准测试上的表现),更要看其**“行为下限”**(即在各种边缘情况和恶意诱导下的稳定性与安全性)。在对齐技术上的投入,将不再是成本,而是构建用户信任、实现商业闭环的关键投资。

🛠️ 六、实践指南与应用策略

对于开发者和普通用户而言,理解GPT-5.1的技术细节固然重要,但更关键的是如何将其新特性应用到实际工作与生活中。

6.1 场景化的模型选择

Instant和Thinking模型的引入,要求用户根据具体任务场景进行有意识的选择。

优先选择 Instant 模型的场景:

日常沟通与协作:起草邮件、会议纪要整理、即时通讯回复。

内容创作与头脑风暴:生成文章大纲、广告文案、社交媒体帖子。

快速信息获取:简单的事实查询、概念解释、文本翻译。

轻量级编程辅助:代码片段解释、格式化、简单Debug。

优先选择 Thinking 模型的场景:

系统性工程任务:设计软件架构、编写复杂的算法、生成完整的项目代码。

深度分析与研究:分析财务报表、解读科学论文、进行市场趋势预测。

长链路推理:解决需要多步骤思考的数学题、制定复杂的商业策略、进行法律文书的审阅与撰写。

高风险决策辅助:在需要极高准确率的场景下,进行事实核查与逻辑推演。

一个高效的使用习惯是,将Instant作为默认选项,在遇到明确的复杂挑战时,再切换到Thinking模式。

6.2 精准化提示词(Prompt)的新范式

在GPT-5.1时代,提示词工程(Prompt Engineering)的重点也在发生变化。

从“引导”到“声明”:过去,很多提示词技巧在于如何“引导”或“欺骗”模型,使其进入某种特定状态。现在,由于指令遵循能力的增强,用户可以更直接地**“声明”**自己的需求。清晰、结构化的指令,效果远胜于模糊、冗长的描述。

善用元指令:将对格式、语气、长度、角色等的要求,作为“元指令”明确置于提示词的开头或结尾。例如,

[输出格式: Markdown表格] [语气: 批判性] [长度: 200字以内]。构建“任务画像”:对于常用任务,可以创建标准化的提示词模板,即“任务画像”。这不仅能提升效率,还能保证输出结果的一致性。

6.3 发挥个性化的最大效能

个性化功能不仅是为了好玩,更能显著提升工作效率。

为不同工作流创建专属AI:可以配置一个“代码审查员”风格的AI,其语气专业、简洁,专注于发现代码中的问题。同时,再配置一个“创意伙伴”风格的AI,其语气活泼、健谈,善于发散思维。

动态调整以适应场景:在与团队进行头脑风暴时,可以将AI的“健谈程度”调高,以获取更多灵感。在撰写正式报告时,则应将其调至最简洁、专业的模式。

结论

GPT-5.1的发布,是LLM发展历程中的一个重要分水岭。它标志着行业关注点从抽象的性能指标,全面转向具体的用户体验。通过创新的双模架构与自适应推理机制,GPT-5.1在效率与深度之间取得了精妙的平衡,使其在交互的自然度、指令的精准度以及情感的适切度上,都达到了新的高度。

更重要的是,它将心理健康与情感依赖等社会性议题,前所未有地置于技术安全的核心位置。这不仅是对过往技术伦理争议的积极回应,也为未来更高阶的人工智能发展,预设了“以人为本”的价值基石。

从“卷跑分”到“卷人味”,这不仅是OpenAI一家公司的战略选择,也极有可能引领整个AI行业进入一个新的发展纪元。在这个纪元里,技术不再是冰冷的数字,而是真正开始学习如何以一种更温暖、更负责任的方式,与人类共存。

📢💻 【省心锐评】

GPT-5.1用产品定义回答了技术的下一站。当算力不再是唯一的神话,对“人”的理解深度,决定了AI最终能走多远。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-asty.jpg)

评论