【摘要】智能眼镜市场出货量激增,但高退货率揭示了产品逻辑与用户需求的结构性脱节。本文深度拆解三类主流产品的技术路径、核心瓶颈与未来赛道拐点,剖析行业虚火背后的真实挑战。

引言

智能眼镜赛道正处在一个矛盾的爆发期。一方面,市场数据极为亮眼。IDC报告显示,2025年上半年全球出货量已突破400万台,同比增长超过60%,中国市场增速更是达到惊人的145.5%。资本涌入,新品迭代速度以周计算,价格门槛持续下探。从表面看,一个消费电子新纪元似乎已然开启。

但另一方面,一个反常的指标却给这片繁荣蒙上了阴影,那就是居高不下的退货率。主流电商平台30%的退货率已是常态,部分社交电商平台甚至冲高至50%。热销单品首周销量数万,背后同样伴随着近四成的退货。这种“高增长与高退货并存”的现象,并非简单的品控问题,而是指向了更深层次的结构性矛盾,即当前智能眼镜的产品逻辑与真实用户价值之间存在巨大鸿沟。

过去数月,我以从业者和深度用户的双重身份,系统性地体验了市面上从千元级到万元级的主流智能眼镜产品。本文的目的,不是一份简单的产品评测清单,而是试图通过一线体验,结合技术架构与产业观察,拆解当前智能眼镜不同技术路径下的产品逻辑、核心技术瓶颈,并预判可能到来的赛道拐点。

💠 一、市场表象与结构性矛盾

%20拷贝-rtyr.jpg)

1.1 数据描绘的繁荣景象

智能眼镜市场的增长速度是毋庸置疑的。各项数据指标均指向一个快速扩张的蓝海市场。

表1:2025年H1智能眼镜市场核心数据概览

这些数据背后,是小米、华为等巨头携流量入局,以及雷鸟、XREAL、Rokid等垂直领域厂商的持续深耕。价格下探进一步刺激了消费者的尝鲜意愿,市场教育和用户认知在短时间内被迅速拉高。

1.2 高退货率背后的“体验鸿沟”

繁荣之下,是用户用脚投票的真实反馈。30%至50%的退货率是一个危险信号,它说明当前的产品形态并未形成足够的用户粘性。多数用户在短暂体验后选择退货,其原因高度集中,直指产品最基础的体验层。

续航焦虑。这是所有退货理由中占比最高的因素。标称4-5小时的续航,在实际连续使用场景下往往会打折扣,无法覆盖单次通勤或稍长时间的使用需求。

佩戴舒适度。重量、前后配平、鼻托压力、镜腿夹持感等问题,决定了设备能否被“无感”佩戴。多数产品在这一点上远未达到日常眼镜的标准。

场景价值模糊。许多功能看似炫酷,但在日常生活中使用频率极低,或可替代性强。用户在新鲜感过后,找不到持续使用的核心理由。

隐私与社交压力。佩戴带摄像头的眼镜在公共场合会引发周围人的不适与警惕,给用户带来社交压力。同时,数据安全问题也备受关注。

这四大问题共同构成了用户体验的鸿沟,导致产品无法从“玩具”或“配件”转变为真正的“日常穿戴设备”。

💠 二、三大技术路径的产品逻辑拆解

当前市面上的智能眼镜,依据其核心技术方案与产品定位,可以清晰地划分为三个主要赛道。每个赛道都有其独特的产品逻辑、目标场景与技术天花板。

2.1 音频/拍摄眼镜:“耳机+相机”的轻量化集成

这类产品是目前市场的销量主力,占据了2025年Q2全球出货量的63%。其产品逻辑非常直接,即将蓝牙耳机和便携相机集成到传统眼镜形态中,并辅以AI语音助手。

2.1.1 产品定义与核心价值

代表产品:Meta Ray-Ban Stories/Meta、小米智能音频眼镜、雷鸟V3等。

核心价值:解放双手。在骑行、驾车等场景下,无需掏出手机即可接打电话、听音乐、获取语音信息。第一视角的即时拍摄,为生活记录提供了新的便利。

产品公式:音频/拍摄眼镜 ≈ 开放式蓝牙耳机 + 微型摄像头 + 语音AI入口。

2.1.2 技术局限与体验短板

尽管形态轻便,但这类产品在核心功能体验上存在明显妥协。

音频体验。普遍采用开放式扬声器方案,漏音问题严重。在安静环境下,通话和音乐内容很容易被旁人听到,私密性差。音质也无法与同价位的入耳式或头戴式耳机相比。

拍摄能力。受限于体积和功耗,其摄像头模组的传感器尺寸和镜片质量远不及智能手机。成像质量仅停留在“记录”层面,无法满足用户对画质的稍高要求。

续航瓶颈。这是最致命的短板。在我测试的多款产品中,连续播放音乐或通话,续航普遍在3-4小时。若开启摄像头进行录制,电量消耗会急剧增加。这种续航水平使其难以成为可靠的全天候设备。

AI能力。国内厂商的AI模型在自然语言理解和多模态识别上仍有提升空间,体验不及预期。

2.1.3 市场定位与用户行为异化

由于上述短板,这类产品在实际使用中,其“智能”和“拍摄”属性被大大削弱。多数用户最终将其当作一个**“造型奇特的蓝牙耳机”**使用。拍摄功能因为启动、传输、画质等问题,使用频率远低于预期。很多人甚至会忘记它的存在。

2.2 Birdbath AR眼镜:“私密巨幕”的场景特化

这类产品基于Birdbath光学方案,是当前AR眼镜市场的主流形态,占据了上半年AR设备市场的90%。其产品逻辑是将一块虚拟的巨幕显示屏投射到用户眼前。

2.2.1 产品定义与核心价值

代表产品:雷鸟Air系列、XREAL Air系列、Rokid AR Lite等。

核心价值:提供便携、私密的大屏观影和游戏体验。在家庭、差旅等场景下,它能替代电视、投影仪或显示器。

产品公式:Birdbath AR眼镜 ≈ 便携头戴显示器。

2.2.2 技术优势与场景边界

技术成熟度高。Birdbath方案供应链成熟,成本可控,使得产品价格能下探到2000元以内。显示效果,如分辨率、刷新率和色彩表现,已能满足主流观影需求。延迟控制也取得了长足进步。

沉浸感强。等效百英寸以上的巨幕,配合立体声扬声器,能营造出色的个人影院氛围。

场景强依赖。这是其最大的局限。Birdbath方案的亮度有限,抗环境光能力弱,导致其在户外或明亮环境下几乎不可用。同时,它必须通过有线方式连接手机、电脑或游戏主机,本质上是一个“外接屏”,不具备独立运算和感知能力。

2.2.3 市场定位与用户画像

Birdbath AR眼镜精准切入了**“个人娱乐显示”**这一细分市场。它的用户画像非常清晰,主要是希望在不打扰家人的情况下独自观影、玩游戏的年轻用户,或是追求便携大屏体验的数码爱好者。它是一个优秀的“场景特化”产品,但并非通往全场景AR的路径。

2.3 高端AI+AR眼镜:“信息叠加”的未来预演

这一赛道代表了智能眼镜的终极形态,旨在将虚拟信息与现实世界无缝融合,实现真正的增强现实。产品形态和技术方案也最为复杂和多样。

2.3.1 产品定义与技术雄心

代表产品:Meta Ray-Ban Display、雷鸟X3 Pro、以及众多采用单色光波导方案的产品。

核心价值:实时信息获取与虚实交互。应用场景包括实时翻译、导航指引、信息提词、远程协作、虚拟物体交互等。

产品公式:高端AI+AR眼镜 ≈ 空间计算机雏形。

2.3.2 技术前沿与严峻挑战

这类产品展现了巨大的潜力,但也面临着最严峻的技术挑战。

光学方案的权衡。全彩光波导技术(如雷鸟X3 Pro采用的MicroLED+光波导)效果惊艳,但成本高、亮度与功耗矛盾突出。为控制成本,许多国内厂商选择单色光波导方案,显示效果大打折扣,功能同质化严重,更像是“通知提示器”。

重量与续航的物理极限。集成了计算单元、传感器、电池、光学模组后,设备重量普遍达到日常眼镜的2-3倍(通常在80克以上)。这导致佩戴负担重,容易滑落,无法长时间舒适佩戴。续航问题也因高功耗而变得更加棘手。

应用生态匮乏。硬件只是载体,缺乏杀手级应用是所有AR设备的通病。目前的功能多为演示性质,系统优化不足,交互体验仍需打磨。Meta的Ray-Ban Display在国内因服务限制,功能更是大打折扣。

交互方式的探索。肌电手环(如Meta的方案)被认为是未来的方向,但目前仍不成熟。语音、手势等交互方式在功耗、精度和社交可接受度上各有瓶颈。

2.3.3 行业现状与创新分化

高端AR眼镜领域呈现出明显的分化。以Meta和雷鸟为代表的少数厂商,仍在坚持投入研发,追求极致的技术指标和用户体验。而大量中小厂商则为了快速抢占市场,采用成熟的单色方案,产品功能和外观高度相似,陷入了低水平的“内卷”,反而拉低了用户的体验期望值。Even等品牌尝试的极简设计路线是一个值得关注的方向,但以牺牲核心硬件为代价,也限制了其应用场景。

💠 三、制约行业发展的核心技术瓶颈

%20拷贝-soeg.jpg)

智能眼镜看似形态各异,但其发展共同受制于几个底层的技术瓶颈。这些瓶颈相互关联,构成了当前产品设计的“镣铐”。

3.1 能源与功耗的“不可能三角”

智能眼镜的全部功能都建立在电能之上,而能源问题是目前最无解的物理限制。

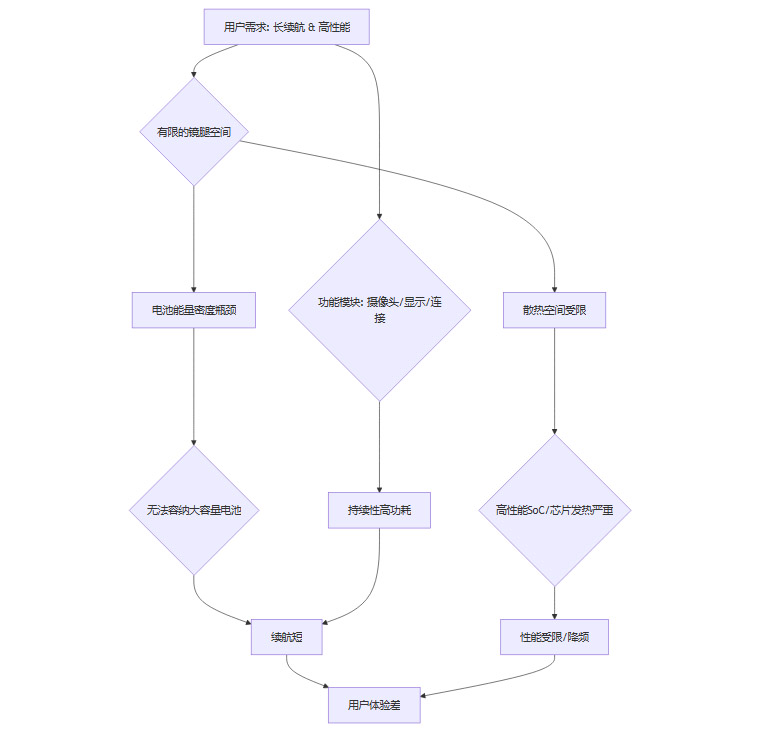

流程图:智能眼镜的功耗困境

这个流程图清晰地展示了智能眼镜在能源上面临的困境。

电池能量密度。锂电池技术近十年没有革命性突破。要在纤细的镜腿中塞入满足一天使用的电量,以目前的技术几乎不可能。

功耗管理。显示屏、处理器(SoC)、摄像头、各类传感器和无线连接模块都是耗电大户。尤其是在运行AI算法或进行AR渲染时,功耗会急剧上升。

散热设计。高性能必然带来高热量。眼镜紧贴用户头部,散热设计极为苛刻。一旦过热,不仅会造成佩戴不适,还必须对处理器进行降频,导致性能下降。

这三者构成了性能、续航、体积之间的“不可能三角”。任何一方的提升,都可能以牺牲另外两方为代价。

3.2 光学方案的现实困境

显示是AR眼镜的核心。当前主流的光学方案,主要在Birdbath和光波导之间进行选择,两者各有优劣。

表2:主流光学方案对比

户外可视性是所有光学方案共同的难题。人眼在户外的亮度极高,眼镜显示内容的亮度必须足够高才能被看清。而提升亮度又会直接导致功耗飙升和散热问题,形成恶性循环。这是AR眼镜至今难以走出室内的关键技术原因。

3.3 交互方式的演进与成本

如何与智能眼镜进行交互,直接决定了其可用性。

语音交互。最自然、最直接的方式。但依赖麦克风阵列的降噪算法,在嘈杂环境下识别率会下降。同时,公共场合使用语音指令也存在社交尴尬。

手势识别。通过眼镜上的摄像头追踪手部动作。优点是直观,但需要持续开启摄像头,功耗高。且识别范围和精度受限。

控制器/手机。最精准,但违背了解放双手的初衷,增加了使用链路的复杂性。

肌电传感(EMG)。通过佩戴在手腕上的设备,检测用户意图产生的微弱电信号。这是目前被认为最具潜力的下一代交互方式,可以实现微小、无声的精准操控。但技术尚在早期,成熟度和成本是主要障碍。

每一种交互方式都有其功耗和计算成本,厂商需要在体验和续航之间做出艰难的取舍。

3.4 佩戴体验的工程难题

这是一个常常被技术参数掩盖,却直接决定用户留存率的问题。

绝对重量。目前高端AR眼镜的重量普遍在80克以上,而普通眼镜仅为20-30克。长时间佩戴,颈部和鼻梁的压力非常明显。

重量分配。前后配平至关重要。如果重量过于集中在前端(光学模组)或后端(电池),都会导致佩戴不稳和压迫感。

结构设计。鼻托的形状、材质和可调节性,镜腿的弧度、弹性和夹持力,都需要进行精细的人体工学设计,以适应不同用户的头型和脸型。

目前,只有极少数厂商愿意在这些“看不见”的细节上投入研发成本。而恰恰是这些细节,决定了用户是否愿意“每天”把它戴出门。

💠 四、伪创新陷阱与生态路径分野

在核心技术瓶颈短期难以突破的背景下,智能眼镜行业呈现出两种截然不同的发展态势。一种是追求短期市场份额的“伪创新”,另一种则是着眼长远构建护城河的“生态建设”。

4.1 “伪创新”的同质化内卷

面对激烈的市场竞争,许多厂商选择了一条捷径,即用功能的堆砌掩盖体验的不足。这种策略在短期内或许能吸引眼球,但长期来看正在透支整个行业的信誉。

4.1.1 快迭代与套壳模式

2025年Q2中国市场发布了19款AI眼镜新品,但其中绝大多数并非颠覆性创新。其开发模式往往是:

采用公模方案。直接使用市面上成熟的硬件解决方案,包括主板、光学模组和外观ID。

微调软件功能。在基础安卓系统上,增加一两个所谓的“差异化”AI功能,如特定场景的识别或问答。

快速上市营销。通过大规模的社交媒体投放和KOL评测,营造产品热销的氛围。

小米AI眼镜从立项到上市仅用一年时间,就是一个典型的例子。这种“短平快”的打法,牺牲的是对基础体验的精细打磨,最终导致了高退货率。

4.1.2 参数竞赛的误区

厂商在宣传中,往往聚焦于一些易于量化的参数,如摄像头像素、屏幕分辨率、AI模型参数量等。然而,这些参数与用户的实际体验并非完全正相关。

高像素不等于好画质。受限于微型镜头的素质和ISP算法,高像素带来的画质提升有限。

高分辨率不等于好观感。光学方案的畸变控制、色彩准确度和亮度均匀性,对观感的影响更大。

AI功能多不等于真智能。如果AI响应慢、识别不准、场景不匹配,再多的功能也只是摆设。

这种重噱头、轻功底的产品策略,正在快速消耗用户的信任。当用户发现花哨的功能并不实用,而最基础的续航和佩戴都无法保证时,退货就成了必然选择。

4.2 生态与场景的路径差异

相比之下,头部厂商更注重构建长期的竞争壁垒。在这方面,海内外厂商展现出不同的路径依赖。

4.2.1 海外路径:社交与内容生态驱动

以Meta为例,其智能眼镜的成功,很大程度上得益于其强大的社交生态。

社交分享闭环。用户通过Ray-Ban眼镜拍摄的照片和视频,可以一键分享到Facebook和Instagram。这种无缝的分享体验,极大地提升了产品的使用频次和社交价值。

内容消费入口。未来的AR眼镜,将成为Meta元宇宙内容的重要载体。用户可以通过眼镜,体验虚拟社交、AR游戏和沉浸式内容。

Meta的路径是用已有的庞大社交网络,为硬件产品的使用场景赋能。硬件本身是其生态的延伸和入口。

4.2.2 国内路径:聚焦刚需场景做深做透

国内厂商缺乏Meta那样的全球性社交平台,因此必须在更具普适性的刚需场景中寻找突破口。

出行导航。将导航信息直接投射在眼前,用户无需低头看手机,极大地提升了骑行和步行的安全性与便利性。这是目前被验证最成功的AR应用场景之一。

办公提效。在演讲、会议等场景下,使用提词器功能;在跨语言沟通中,提供实时翻译字幕。这些功能精准地解决了特定职业人群的痛点。

生活记录。第一视角的拍摄,为Vlog创作、亲子互动记录等提供了全新的可能性。

国内厂商的挑战在于,必须将单一场景的体验打磨到极致,形成不可替代的工具价值。这需要与地图、办公软件、内容平台等生态伙伴进行深度合作,共同打造“场景闭环”。

4.3 隐私治理:被忽视的信任基石

隐私问题是悬在所有智能眼镜厂商头上的达摩克利斯之剑。大约三分之二的用户对此表示担忧。如果不能妥善解决,它将成为行业大规模普及的最大障碍。

4.3.1 当前措施的局限性

目前,厂商普遍采用的隐私保护措施包括:

拍摄提示灯。在摄像头工作时,会亮起一个LED灯,以提示周围的人。

遮挡检测。如果系统检测到提示灯被刻意遮挡,会禁用拍摄功能。

这些措施仅仅是“防君子不防小人”的底线操作,无法从根本上打消公众的疑虑。用户更关心的是:

我的数据被如何收集和使用?

这些数据是否会被上传到云端?

厂商如何保证数据不被滥用或泄露?

4.3.2 建立信任的必要路径

要真正建立用户信任,厂商必须采取更主动、更透明的策略。

明确数据使用边界。在用户协议中,用最通俗易懂的语言,清晰告知哪些数据会被收集、用于何种目的、存储在哪里。

边缘计算优先。尽可能将数据处理(尤其是涉及个人生物信息和环境信息的AI计算)放在设备端本地完成,减少数据上传云端的必要性。

合规与透明。主动拥抱GDPR、个人信息保护法等国内外数据安全法规,并定期发布透明度报告,公开数据处理的流程和安全审计结果。

隐私治理不应是产品发布后的被动补救,而应成为产品设计之初就必须置于最高优先级的核心原则。

💠 五、赛道拐点预判与未来展望

%20拷贝-sgiw.jpg)

智能眼镜行业正处在黎明前的混沌期。尽管当前产品问题重重,但技术的演进仍在加速。行业普遍认为,2026-2027年将是关键的分水岭,届时多项关键技术的成熟,可能触发产品的代际跃迁。

5.1 触发代际跃迁的关键技术变量

轻量化全彩显示。MicroLED技术被寄予厚望。相比OLED,它在亮度、功耗、寿命和体积上都有巨大优势,是实现轻量化、高亮度全彩AR显示的关键。一旦其成本和良率问题得到解决,将彻底改变AR眼镜的光学格局。

低功耗专用SoC。目前智能眼镜多采用手机SoC的降频版或可穿戴设备的芯片,并非为AR的持续性高负载运算而设计。高通等芯片厂商正在研发专为AR/VR设计的SoC,有望在功耗和性能之间取得更好的平衡。

端侧AI与多模态融合。随着端侧AI算力的提升,更多复杂的AI模型可以直接在眼镜上运行,降低延迟,保护隐私。眼镜上的摄像头、麦克风、IMU等多传感器数据的融合,将使设备对用户意图和环境的理解更加精准。

成熟的交互方案。肌电传感等新交互技术的成熟,将使用户能够以更自然、更私密的方式与虚拟世界互动,彻底摆脱对控制器或手机的依赖。

5.2 成功突围的三大核心要素

在未来的“百镜大战”中,想要存活下来并最终胜出的厂商,必须在三个核心要素上建立绝对优势。

续航革命。这是成为“日常穿戴设备”的入场券。无论是通过新材料电池、高效能源管理芯片,还是通过形态创新的充电方案(如集成在眼镜盒中的快充),必须从根本上解决用户的电量焦虑。

场景聚焦。放弃做“全能选手”的幻想。选择1-2个核心场景,投入全部资源,将软硬件体验打磨到极致,形成用户心智中的第一品牌。

设计为王。当技术趋于同质化,工业设计和佩戴体验将成为最终的决胜点。未来的智能眼镜,必须首先是一副佩戴舒适、外观时尚的“好眼镜”,其次才是一个功能强大的智能设备。

5.3 现阶段的选购建议框架

对于希望尝鲜的消费者,我的建议是保持理性,明确自己的核心需求。

表3:不同需求下的智能眼镜选购建议

对于售价超过5000元但缺乏独家生态或核心技术优势的国产品牌,建议谨慎选择。苹果、谷歌等巨头的入局,可能会在未来1-2年内重塑市场格局,持币观望也是一个明智的选择。

结论

智能眼镜行业正站在一个充满希望与泡沫的十字路口。出货量的猛增证明了市场的巨大潜力,而高企的退货率则无情地揭示了当前产品力的严重不足。行业陷入了一种“功能焦虑”,厂商们急于用参数和噱头去定义产品,却忽视了用户最基础的续航、舒适和场景价值。

这场“百镜大战”的上半场,更像是一场由营销驱动的预演。真正的决战,将在核心技术瓶颈被逐一攻破后展开。届时,胜利将属于那些回归产品本质,以用户体验为最高优先级,并成功构建起场景护城河的企业。

数据不会撒谎。用户最终会用脚投票,终结这场虚火。对于从业者和消费者而言,我们都在等待,等待那个真正能戴出门、戴得住、戴得爽的“iPhone时刻”的到来。在那之前,保持审慎与耐心,或许是面对这场技术浪潮最理性的姿态。

📢💻 【省心锐评】

智能眼镜行业当前是“有量无质”的虚假繁荣。厂商应停止功能堆砌,回归续航、佩戴舒适度两大基本功。真正的爆发点,在于核心技术突破与杀手级场景的深度结合,而非营销驱动的参数内卷。

.png)

评论