【摘要】探讨基于高置信度仿真、VR/AR与物理引擎的虚拟试飞技术。分析其如何突破传统试飞局限,为AI飞行员提供极限压力测试,并展望其在适航认证中的应用前景。

引言

航空工业正处在一个深刻的变革节点。一方面,以人工智能为核心的自主飞行系统正从概念走向现实。另一方面,传统依赖物理样机和真实环境的测试验证(T&V)体系,其成本、风险与效率瓶颈日益突出。当一个AI飞行员宣称能处理所有突发状况时,我们如何相信它?让它在真实世界中连续遭遇上万次发动机失效与风切变的组合,显然不切实际。

这种矛盾催生了一个新的技术范式。即构建一个高置信度的数字孪生世界。在这个世界里,我们可以安全、低成本、高效率地为人类与AI飞行员创造一个“金牌陪练”。这个陪练系统基于高精度物理引擎、结合VR/AR沉浸式技术,能够模拟从常规飞行到极端应急的全域场景,成为锤炼、验证、认证下一代航空器的关键基础设施。

✈️ 一、 传统试飞的边界困境

%20拷贝-emze.jpg)

真实飞行测试是航空器走向市场的最后一道关卡,其权威性毋庸置疑。但它并非万能,其固有的物理限制构成了研发与认证过程中的“边界困境”。

1.1 经济与安全的天平

真实试飞的每一分钟都在燃烧经费。一架原型机的制造成本动辄数亿,其飞行小时成本更是天文数字。这包括了燃油、维护、场站、空域协调以及顶尖试飞员团队的巨额开销。

更严峻的是安全风险。试飞,特别是科目试飞和边界条件测试,本身就是在探索飞机的性能极限。每一次极端条件下的测试,都是一次与风险的博弈。历史上,许多宝贵的原型机和优秀的试飞员都在这个过程中付出了沉重代价。这种高风险特性,使得很多理论上应该被验证的极端工况,在实际操作中被主动规避。安全永远是第一位的,但这也在无形中为飞机的能力验证留下了空白区。

1.2 场景复现的“不可能三角”

理想的测试环境需要满足三个条件。可控性、可重复性、极端性。在真实世界中,这三者构成了一个难以调和的“不可能三角”。

可控性差。你无法命令一片特定的积雨云在指定时间出现在指定空域,也无法精确控制一阵风切变的强度和方向。真实环境充满了随机变量,导致测试条件难以精确控制。

可重复性低。由于环境的不可控,两次看似相同的测试,其背后的气象、电磁等环境参数可能天差地别。这给性能对比和算法优化带来了巨大的“噪声”,难以进行精确的归因分析。

极端性受限。真实世界中,两种或多种极端情况(如火山灰、强侧风、GPS干扰)同时发生的概率极低。人为创造这类场景组合不仅成本高昂,风险也呈指数级增长,几乎不具备可操作性。

下表清晰对比了真实试飞与虚拟试飞在关键测试属性上的差异。

1.3 数据采集的信噪比难题

飞机本身是一个复杂的传感器集合体。但在真实飞行中,我们希望获得的“信号”(如特定操纵下的气动响应)常常被各种“噪声”(如突发阵风、传感器漂移、电磁干扰)所淹没。从混杂的数据中剥离出干净、有效的模型验证数据,需要复杂的滤波和数据处理技术,且结果往往仍非尽善尽美。

虚拟环境从根本上解决了这个问题。在数字世界里,一切都是确定性的。我们可以获取任何一个部件、任何一个参数在任何时刻的“真值”,不存在物理噪声。这为算法验证、模型辨识和性能优化提供了最理想的数据基础。

✈️ 二、 构建高置信度虚拟训练环境

一个合格的“金牌陪练”,其核心在于“高置信度”。这意味着虚拟环境必须在物理规律、视觉感知和交互体验上,无限逼近真实世界。这背后是一套复杂而精密的软硬件技术栈。

2.1 技术栈核心:物理引擎与渲染引擎

物理和渲染是构建虚拟世界的两大支柱。前者决定了“骨架”是否真实,后者决定了“皮肉”是否逼真。

2.1.1 物理引擎:从刚体到流体

航空级的物理引擎远超游戏引擎的范畴。它需要对飞行器涉及的多领域物理学进行高精度建模。

飞行动力学模型 (Flight Dynamics Model, FDM)。这是核心中的核心。它需要精确模拟飞机在不同姿态、速度、高度下,由机翼、舵面、机身等产生的复杂气动力和力矩。传统的基于风洞数据的查表法正在被更精细的计算流体力学(CFD)实时代理模型所补充,以覆盖更广的飞行包线和非线性效应。

推进系统模型。对涡扇、涡轴或活塞发动机的性能进行建模,包括不同高度和进气条件下的推力/功率响应、燃油消耗率、温度限制等。对于失效模式的模拟,还需要考虑喘振、熄火、部件损坏等动态过程。

结构动力学模型。模拟机体在飞行载荷下的弹性变形、振动和应力分布。这对于理解飞机在高速或高机动状态下的气动弹性效应至关重要。

其他子系统模型。包括液压、飞控、航电、起落架等系统的详尽数学模型。每一个部件的行为和失效模式都需被精确描述。例如,液压系统管路泄漏会导致压力如何随时间下降,进而影响舵面偏转速率。

2.1.2 渲染引擎:构建像素级真实

视觉是人类飞行员获取信息最主要的渠道。高保真渲染引擎的目标是让飞行员在模拟器中“信以为真”。

物理 기반 렌더링 (Physically Based Rendering, PBR)。PBR材质系统能够准确模拟不同材料(如蒙皮金属、座舱玻璃、复合材料)在不同光照条件下的光学特性,提供照片级的真实感。

高精度地理环境。基于卫星影像和数字高程模型(DEM),程序化生成全球范围的厘米级精度地形地貌。这对于低空飞行、地形跟随和起降训练至关重要。

动态天气系统。模拟体积云、降雨、降雪、雾、雷暴等复杂天气现象及其对飞行的物理影响(如结冰、能见度下降、湍流)。先进的系统还能模拟风在复杂地形(如山谷、城市)中的绕流和切变效应。

传感器仿真。除了可见光,还需要对雷达、红外、夜视等传感器的成像进行仿真。这对于战斗机和无人机的任务训练是必不可少的。例如,雷达仿真需要模拟电磁波的传播、反射、散射和多普勒效应。

2.2 沉浸式交互:VR/AR的深度融合

有了逼真的世界,还需要高效的交互手段,让用户“进入”这个世界。VR和AR为此提供了革命性的解决方案。

2.2.1 VR:全沉浸式驾驶舱复刻

传统模拟器依赖多通道视景系统和实体座舱,成本高昂且占地巨大。VR技术以极低的成本实现了“便携式全景座舱”。

空间存在感。戴上VR头显,飞行员立即被一个1:1的虚拟驾驶舱所包围。他可以自然地转头观察四周,其头部运动与视野完全同步,提供了无与伦比的空间感和沉浸感。

肌肉记忆训练。结合数据手套或带有追踪器的物理开关,飞行员可以在虚拟座舱中进行真实的手部交互操作。反复练习应急程序,可以在飞行员的肌肉记忆中形成牢固的条件反射。这对于处理“发动机起火”这类争分夺秒的紧急情况至关重要。

协同训练。多名机组成员(如机长、副驾驶)可以进入同一个虚拟驾驶舱协同训练,练习机组资源管理(CRM)和标准操作程序(SOP)。

2.2.2 AR:虚实结合的增强训练

AR技术则另辟蹊径,它不取代现实,而是增强现实。

真实飞行中的虚拟对抗。美国空军的X-62A VISTA项目和ATARS系统是典型应用。飞行员在驾驶真实飞机的同时,AR头盔可以在他的视野中投射出虚拟的敌机、导弹或地面威胁。这使得在和平时期的日常训练中,也能进行接近实战强度的高端对抗演练,且没有任何碰撞风险。

辅助决策与引导。AR可以将关键信息直接投射到飞行员的视野中。例如,在恶劣天气下降落时,AR可以叠加一条虚拟的“引导隧道”,帮助飞行员保持精确的下滑道。对于AI系统,AR可以将其决策过程可视化,让人类监督员更直观地理解AI的意图。

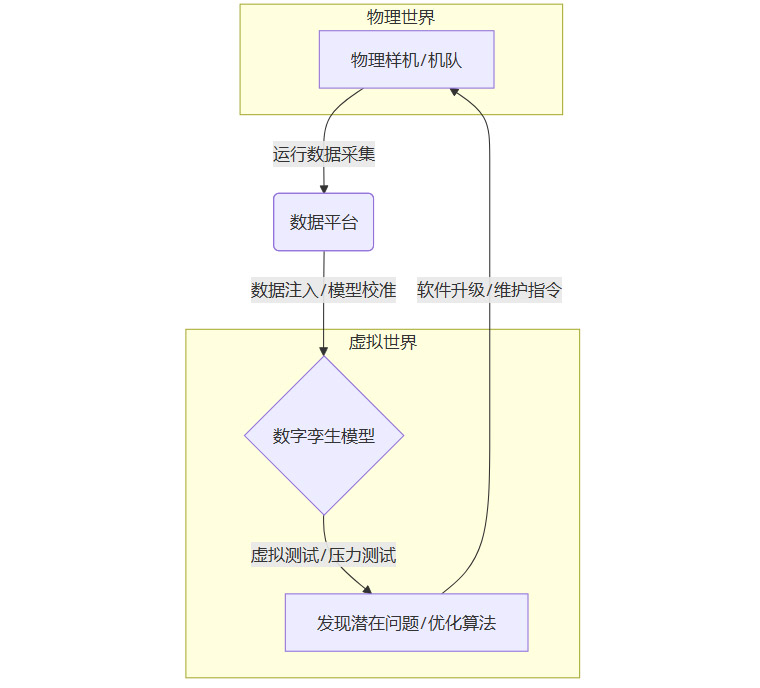

2.3 数字孪生:从模型到系统的闭环

高置信度虚拟环境的终极形态是飞行器的数字孪生(Digital Twin)。它不是一个静态的模型,而是一个与物理实体实时映射、双向交互的动态系统。

其核心逻辑构成一个持续优化的闭环。

这个闭环的价值在于。

持续校准。来自真实飞机的海量飞行数据,被用来持续不断地校准和修正数字孪生模型,确保虚拟世界与物理世界的行为一致性。

预测性维护。在数字孪生中,可以对飞机进行超前模拟,预测未来可能发生的故障,从而实现从“故障后维修”到“预测性维护”的转变。

算法快速迭代。新的飞控算法或AI决策模型,可以先在数字孪生中进行数百万小时的“虚拟飞行”,完成充分的测试和优化后,再部署到真实飞机上。X-62A项目正是利用这种模式,在短时间内验证了多种AI空战算法。

✈️ 三、 极限压力测试:AI飞行员的“淬火”之路

%20拷贝-vatl.jpg)

对于人类飞行员,我们通过严格的训练和复训来维持其应急处置能力。对于AI飞行员,这个过程必须更加严苛、全面和量化。虚拟环境为此提供了完美的“淬火炉”。

3.1 故障注入与组合爆炸

压力测试的核心是系统性的故障注入(Fault Injection)。这不仅仅是模拟单个故障,而是要探索多故障、并发故障、关联故障的组合空间。

故障库构建。首先,需要建立一个全面的故障模式库。这来源于历史事故数据、设计阶段的故障模式与影响分析(FMEA),以及专家经验。小到传感器的一个比特位翻转,大到发动机的结构性解体,都应被纳入库中。

组合生成。真正的挑战在于故障组合。两个或三个看似不相关的故障组合在一起,可能引发设计师未曾预料到的“非线性”后果。例如,“左侧液压系统失效”加上“右侧襟翼卡阻”,可能会导致飞机进入一种极其难以控制的滚转状态。

自动化测试框架。利用自动化脚本,可以程序化地生成数百万甚至上亿种故障与环境的组合场景。AI飞行员被置于这些场景中,系统自动记录其响应过程和最终结果。

下面是一个简化的压力测试场景组合示例。

3.2 “黑天鹅”事件的构造与评估

比已知故障组合更可怕的是“黑天鹅”事件,即完全超出设计预期的未知未知(Unknown Unknowns)情况。在虚拟环境中,我们可以通过一些方法主动构造这类事件。

对抗性生成。利用类似生成对抗网络(GAN)的思路,训练一个“攻击者”AI,其目标是寻找当前飞行AI的控制律或决策逻辑的漏洞,并生成能使其失效的极端环境或故障序列。

物理参数扰动。在仿真过程中,对飞机的气动数据、发动机模型等底层物理参数引入随机的、微小但持续的扰动。这可以测试AI算法对于模型不确定性和现实世界变化的鲁棒性。

因果链分析。模拟一个初始的小故障,然后通过系统模型推演其可能引发的级联效应,从而构造出复杂的、动态演化的故障链条。

3.3 评估指标体系:量化AI的韧性

对AI的压力测试不能只看“成功”或“失败”。需要建立一套多维度的量化评估指标体系(Metrics),来全面刻画其应急处理能力,即系统韧性(Resilience)。

3.3.1 决策时延 (Decision Latency)

从故障发生到AI系统识别、诊断并做出正确决策所需的时间。在某些应急情况下,零点几秒的延迟就可能决定生死。

3.3.2 控制精度 (Control Accuracy)

在应急状态下,AI维持飞机姿态、航迹或能量状态的精确程度。例如,在单发失效后,AI控制的侧滑角和横滚角偏离理想值的均方根误差。

3.3.3 资源消耗 (Resource Consumption)

AI在处置过程中对系统资源的利用情况。这包括计算资源、舵面偏转速率和幅度、剩余燃油等。一个优秀的AI应该以最小的代价解决问题。

3.3.4 任务成功率 (Mission Success Rate)

这是最高层级的评估指标。根据应急情况的严重性,任务成功的定义也不同。可能包括:

安全返航(Safe Return)。飞机和乘员安全着陆。

任务降级完成(Degraded Mission Completion)。在部分功能失效的情况下,仍完成了关键任务目标。

可控坠毁(Controlled Crash)。在无法挽救的情况下,将飞机导向无人区,最大程度减少地面损失。

通过对这套指标体系的综合评估,我们可以清晰地了解一个AI飞行员的能力边界、短板所在,并为其后续的迭代优化提供精确的数据指引。

✈️ 四、 适航认可:从虚拟数据到法定信任

%20拷贝-ybft.jpg)

高置信度虚拟试飞的最大价值,最终要体现在能否获得适航当局(如CAAC, FAA, EASA)的认可上。将海量的虚拟测试数据作为适航取证的“证据”提交,是整个行业努力的方向。这不仅是技术问题,更是标准、法规与信任体系的重构。

4.1 虚拟测试在认证中的现有角色

仿真技术早已是飞机研发和认证流程中的一部分,但其角色多为辅助性、前置性的。

设计阶段的验证。在研发早期,通过建模与仿真(M&S)来验证设计概念、进行性能权衡、优化气动布局。这属于企业内部的研发环节。

系统集成测试。在系统集成实验室(SIL)中,将真实的飞控计算机等硬件接入仿真环境,进行“硬件在环”(HIL)测试。这可以验证软硬件的接口和基本功能。

人因工程评估。利用模拟器评估驾驶舱布局、告警逻辑、人机交互界面的合理性,确保飞行员在各种负载下的操作效率和准确性。

这些应用主要集中在**“取证前”**阶段,其目的是降低后期物理测试的风险和成本,但其仿真结果本身通常不直接作为符合性验证的最终证据。

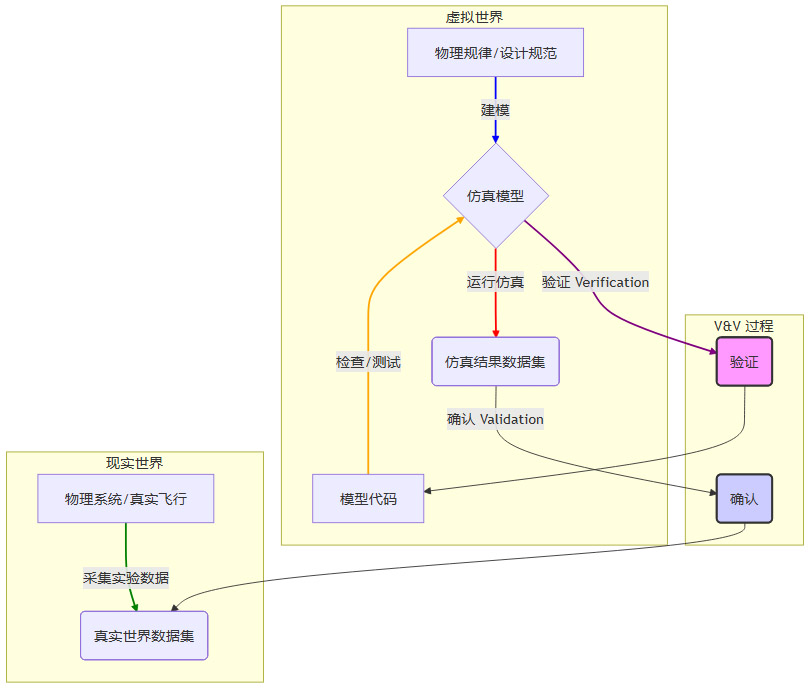

4.2 信任的鸿沟:仿真模型的验证与确认 (V&V)

要让监管机构信任虚拟数据,核心是解决仿真模型本身的可信度问题。这需要一个严格的**验证与确认(Verification & Validation, V&V)**流程。

验证 (Verification)。回答的是“我们是否正确地构建了模型?”(Are we building the model right?)。它关注模型代码的实现是否与模型的数学描述和设计规范完全一致,确保没有编程错误。

确认 (Validation)。回答的是“我们是否构建了正确的模型?”(Are we building the right model?)。它关注仿真模型的输出结果与真实世界物理系统行为的符合程度。

V&V流程是一个系统工程,其基本逻辑如下。

只有经过严格V&V,并用真实飞行数据进行“锚定”和“校准”的仿真模型,其产生的数据才具备成为“取证级”证据的潜力。

4.3 通往认可的阶梯:标准、数据与渐进策略

虚拟数据的适航认可不会一蹴而就,它将是一个渐进的过程。

4.3.1 建立行业标准

当前缺乏一套公认的、针对取证目的的高置信度仿真模型开发与管理标准。未来需要行业与监管机构共同制定规范,涵盖:

模型保真度等级定义。明确不同等级的仿真模型(如工程级、训练级、取证级)所需达到的精度和V&V要求。

数据管理与追溯。确保所有用于建模和验证的数据来源清晰、可追溯。

配置管理。对仿真软件和模型的版本进行严格的配置管理,确保测试的可复现性。

4.3.2 从“补充”到“替代”

监管机构的接受路径很可能是渐进的。

作为补充证据 (Supplemental Data)。在初期,虚拟测试数据可以作为真实试飞的补充,用于解释异常现象、评估边界条件,增强认证报告的说服力。

减少物理测试 (Reduction of Physical Tests)。对于某些风险较低的科目,或已有大量物理数据支撑的领域,可以用虚拟测试替代一部分重复性的物理测试,从而“减负”。

等效性认可 (Credit by Equivalence)。对于飞机的改型或软件的迭代升级,如果能证明虚拟测试环境与真实环境在关键指标上“等效”,则可以完全用虚拟测试替代物理试飞。

4.3.3 基于安全例证的认证

未来的适航认证可能会更多地采用**“安全例证”(Safety Case)**的模式。企业不再是简单地对照条款打勾,而是需要构建一个完整的逻辑论证体系,证明其产品是安全的。在这个体系中,高置信度虚拟测试产生的大规模、结构化数据,将成为支撑其安全论点的最有力证据之一。

4.4 法规的演进:监管机构的探索与适应

全球的适航当局都在积极应对这一变革。EASA发布了关于人工智能应用的指导材料和路线图,FAA也在探索基于模型的系统工程(MBSE)在认证中的应用。中国的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》也为无人机系统的适航管理奠定了法规基础。

这些法规的演进表明,监管机构并非固步自封。它们正在与工业界合作,探索如何安全、有效地将这些颠覆性技术融入到百年航空的安全认证体系中。挑战巨大,但方向明确。

结论

从传统试飞的物理边界,到虚拟世界的无限可能,我们正在见证航空工程范式的深刻迁移。基于VR/AR与物理引擎的“金牌陪练”,其意义远不止于一个先进的模拟器。它是一个集训练、测试、验证、优化于一体的高置信度数字孪生平台。

它为人类飞行员提供了前所未有的应急情景训练场,也为AI飞行员提供了近乎无穷的极限压力测试环境。更重要的是,它正在重塑我们对“验证”与“信任”的理解,推动着适航认证体系向着更高效、更全面、基于数据的未来演进。

虚拟试飞不会完全取代真实飞行。蓝天永远是最终的考场。但通过在数字世界中穷尽所有“不可能”,我们可以让每一次飞向蓝天的真实起飞,都无限接近绝对的安全。

📢💻 【省心锐评】

虚拟试飞并非要取代蓝天,而是要穷尽数字世界的所有‘不可能’,从而让每一次真实起飞都无限接近绝对安全。它将成为未来航空器研发与认证的基石。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-bgfa.jpg)

评论