【摘要】聚焦低空经济核心应用,剖析城市级空地一体化应急救援网络构建中的技术瓶颈与协同路径。探讨全天候飞行、精准投送、信息协同等挑战,并提出基于预先规划与多部门联动的快速响应体系,旨在打造守护城市安全的“空中生命线”。

引言

当城市遭遇地震、洪水或是重大突发事故,地面交通瘫痪,通信中断,每一秒钟的延误都可能意味着生命的逝去。传统的救援模式在这些“断路、断网、断电”的极端场景下,常常显得力不从心。然而,随着低空经济被提升至国家战略性新兴产业的高度,一条全新的救援路径正在我们头顶之上徐徐展开——这就是城市级空地一体化应急救援网络,一条名副其实的“空中生命线”。

应急救援,无疑是低空经济光谱中最能彰显社会价值、最受政策青睐的领域。它并非遥远的科幻构想,而是正在发生的产业变革。从国家顶层设计到地方先行先试,一系列政策的出台,正在为这张“空中救援网”的构建铺平道路。但是,要将这一宏伟蓝图变为坚实可靠的现实,我们必须正视并攻克横亘在前的技术高山,同时建立起一套行之有效的跨部门协同机制。这不仅是一场技术的革新,更是一次对城市治理能力的深刻重塑。

一、🚁 时代所向:政策驱动下的应急救援新范式

%20拷贝.jpg)

应急救援网络的构建并非空中楼阁,其背后是强有力的国家意志和清晰的产业导向。近年来,国家与地方政府密集出台相关政策,为低空应急救援的发展提供了前所未有的机遇。

1.1 国家层面的顶层设计

国家层面的政策为整个行业的发展指明了方向,并设定了明确的时间表。这些文件不仅是指导方针,更是产业发展的“催化剂”。

《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》便是一个标志性的文件。它清晰地规划了我国在应急救援领域的低空装备发展路径。方案提出,到2027年,要实现**消防无人机、医疗运输eVTOL(电动垂直起降飞行器)**等关键装备的规模化应用。而到2030年,目标是形成一个能够覆盖灾害预防、准备、响应和恢复全周期的低空应急装备体系。这意味着,未来的应急救援将不再是单一装备的零散应用,而是一个系统化、网络化的装备矩阵。

表1:国家关键政策对低空应急救援的规划

1.2 地方政府的先行先试

如果说国家政策是蓝图,那么地方政府的实践就是将蓝图变为现实的画笔。以深圳、湖北、山东等地为代表的省市,已经将应急救援作为发展低空经济的优先突破口,并展开了卓有成效的探索。

深圳,作为低空经济的“模范生”,其在应急网络布局上的手笔堪称典范。目前,深圳已规划布局了超过123处直升机起降点、2处空中救援基地和1座航空消防站。这些起降点并非孤立存在,而是与医院、消防站、关键社区等城市节点紧密结合,形成了15-20分钟的快速响应圈。当紧急情况发生时,救援直升机或无人机可以从最近的节点起飞,极大缩短了响应时间。

山东省则从应急物资储备的标准化入手。其发布的《社区应急物资储备建议标准》中,详细规定了社区一级应当储备的物资种类、数量、储备原则和管理要求。这种标准化的做法,确保了在灾害发生时,最基层的应急单元能够拥有基础的自救互救能力,为后续的专业救援力量赢得了宝贵时间。

这些地方实践表明,一个高效的城市应急网络,需要基础设施先行和标准体系托底。政策的支持不仅体现在资金投入上,更体现在对空域管理、起降点建设、物资储备等一系列复杂问题的系统性规划与协调上。

二、⚙️ 技术壁垒:构建智能网络的四大核心挑战

理想的空地一体化应急网络,应当是全天候、全地形、全时域响应的。要达到这一目标,必须在关键技术上实现突破。当前,主要面临四大技术挑战。

2.1 全天候飞行能力——挣脱自然的束缚

应急救援任务的突发性决定了它不会挑选天气和时间。暴雨、大风、浓雾、黑夜,这些都是救援行动的常态。因此,飞行器必须具备全天候、全地形的稳定作业能力。

2.1.1 复杂气象下的飞行稳定性

传统的消费级无人机在超过5级风力或中雨天气下便难以安全飞行。而应急救援要求飞行器具备更高的环境适应性。例如,国产的AT200大型货运无人机,其设计目标之一就是全天候作业。它通过采用分布式飞控系统和高度自主的飞行控制算法,能够在8级侧风、中雨等复杂气象条件下安全完成起降。这种能力的实现,依赖于多项技术的融合。

多传感器融合感知。飞行器不仅依赖GPS,还集成了惯性导航系统(INS)、毫米波雷达、激光雷达(LiDAR)和视觉传感器。在GPS信号弱或丢失的城市峡谷、恶劣天气中,系统能够通过融合多源数据,实时感知自身姿态和周围环境,确保航线的精准。

先进的气动布局与动力系统。针对抗风性,飞行器的气动外形经过特殊优化,以减小侧风影响。同时,采用响应速度更快、功率冗余更大的动力系统,使其能够迅速调整姿态,抵御突发阵风。

鲁棒的飞行控制算法。飞控系统是飞行器的大脑。先进的控制算法能够实时预测和补偿外界环境(如风场、气流)对飞行的干扰,保持机身稳定。

2.1.2 夜间与低能见度环境作业

夜间是事故高发期,也是搜救的黄金时间。在无光或低能见度环境下,飞行器必须拥有可靠的“眼睛”。

红外热成像技术。这是夜间搜救的核心技术。通过探测不同物体表面的温差,红外热成像相机可以在完全黑暗的环境中发现被困人员的体温特征,极大提高了搜救效率。

激光雷达(LiDAR)。LiDAR通过主动发射激光束并接收回波来构建周围环境的三维点云模型。它不受光照条件影响,能够在夜间或烟雾环境中精确感知地形、建筑物和障碍物,为自主避障和路径规划提供关键数据。

星光级夜视相机。这类相机对微弱光线极其敏感,能够在月光甚至星光下呈现清晰的彩色或黑白图像,为指挥中心提供直观的现场画面。

尽管技术在进步,但当前多数无人机在续航时间和极端天气(如冰雹、冻雨)下的抗性方面仍存在瓶颈。未来的发展方向,必然是融合人工智能和大数据,让飞行器能够像经验丰富的飞行员一样,自主学习和适应不断变化的复杂环境。

2.2 精准物资投送——“最后一公里”的生命速递

在灾害现场,道路阻断、地形复杂是常态。如何将AED、血液、药品、食物等关键物资快速、准确地投送到被困人员手中,是衡量应急网络效能的关键指标。

2.2.1 厘米级精准定位与投送技术

“空投”听起来简单,但在高楼林立、气流复杂的城市环境中实现“精准”二字,难度极大。这需要导航、控制和投放装置的协同配合。

高精度导航定位。普遍采用RTK(实时动态)差分GPS技术,通过地面基站修正卫星信号误差,可将定位精度从米级提升至厘米级。这是实现精准投送的基础。

柔性翼伞与导航控制。对于从高空投放的物资包,可以为其配备小型的柔性翼伞和导航控制模块。投放后,翼伞展开,模块根据预设的着陆点坐标,实时调整翼伞姿态,修正风力等环境因素带来的偏差,实现精确滑翔着陆。

视觉引导与末端修正。在接近目标区域时,无人机或物资包上的摄像头可以识别预设的地面标记(如二维码、特殊色块),通过视觉伺服技术进行最后的航向修正,实现“指哪打哪”的精准度。

已有实践案例表明,大型无人直升机能够在沙漠腹地进行超视距飞行,将医疗、饮用水等应急物资投送到指定地点,最终误差小于1米。这种能力在城市救援中同样至关重要。

2.2.2 复杂环境下的投送挑战

城市环境的复杂性给精准投送带来了额外的挑战。

城市峡谷效应。高楼间的风速和风向变幻莫测,对物资包的飞行轨迹产生巨大影响,需要更智能的轨迹预测和实时修正算法。

GPS信号遮挡。在高楼密集区,GPS信号可能被遮挡或产生多路径效应,导致定位不准。此时,需要依赖视觉定位、LiDAR SLAM(即时定位与地图构建)等技术作为补充。

动态目标投送。如果投送目标是移动的车辆或船只,还需要结合目标追踪算法,实时预测目标位置,动态调整投送点。

2.3 实时信息共享与协同指挥——打通“神经中枢”

空地一体化救援的精髓在于“一体化”,其核心是信息流的畅通无阻。如果空中平台获取的信息无法实时传递给地面队伍和指挥中心,那么无人机就只是一个“高级望远镜”,无法发挥协同作战的威力。

2.3.1 “空-地-云”一体化指挥平台

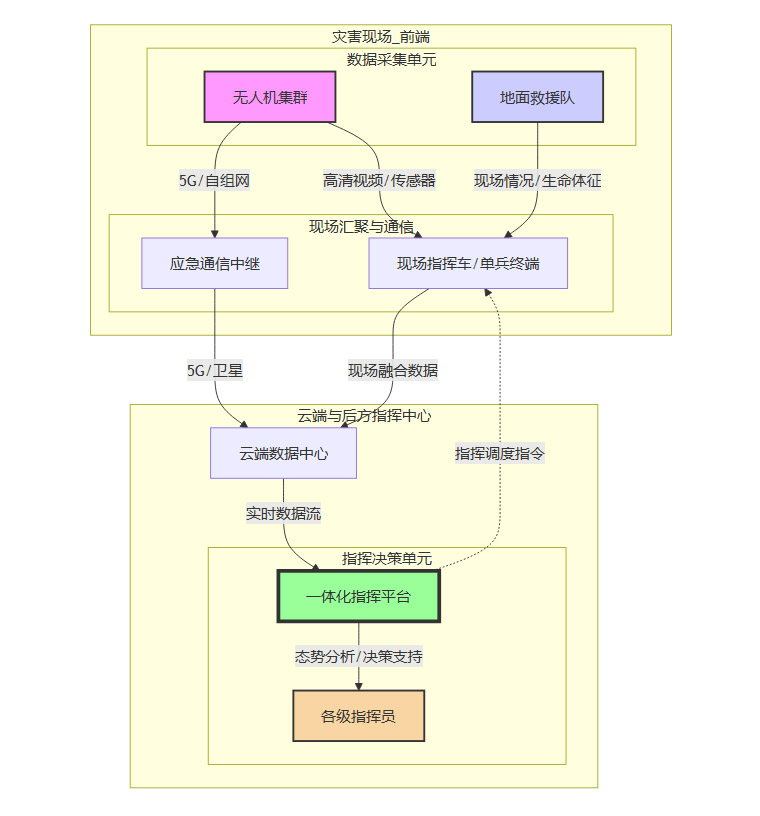

构建一个基于5G、自组网技术和卫星通信的“空-地-云”一体化指挥平台是解决信息孤岛问题的关键。

这个架构的工作流程如下:

前端数据采集。空中的无人机集群负责大范围侦察、三维建模、红外搜索,地面救援人员则通过单兵设备上传现场具体情况。

多模式通信保障。在公网覆盖区域,通过5G网络实现高带宽、低延迟的数据传输。在公网中断区域,无人机可挂载通信中继设备,快速构建一个局域自组网(Ad-hoc Network),保障小范围内空地协同。对于偏远或极端灾害区域,则通过卫星通信链路确保与后方指挥中心的连接。

云端处理与分发。所有前端数据汇聚到云端平台,进行存储、处理和智能分析。例如,AI算法可以自动识别视频中的烟点、被困人员,或者快速处理倾斜摄影数据生成三维模型。

一体化指挥调度。指挥中心通过一个统一的平台,可以在一张图上看到所有空中和地面资源的位置、状态和回传信息,实现对多源数据的实时融合和可视化呈现。基于此,指挥员可以进行科学决策,并将任务指令精准下达到每一个空中或地面作战单元。

2.3.2 作为通信节点的无人机

在“三断”的极端场景下,无人机本身就可以扮演空中通信基站的角色。

系留式无人机。通过地面供电缆线,可以实现7x24小时不间断滞空,挂载小型通信基站或卫星便携站,为半径数公里范围内的区域提供稳定的公网或专网信号覆盖。

无人机通信中继。多架无人机可以组成链式或网状中继链路,将信号从有网络覆盖的区域“接力”传输到灾区深处,打通信息孤岛。

2.4 多部门协同与标准化——构建统一的“作战语言”

技术平台的搭建只是第一步,更艰巨的挑战在于打破部门壁垒,建立一套标准化的协同作战流程。城市应急救援涉及应急管理、消防、医疗、交通、公安等多个部门,每个部门都有自己的指挥体系和作业习惯。

数据标准不统一。消防的火情数据、医疗的伤员数据、交通的道路数据,格式各异,难以在一个平台上实现无缝融合与分析。

指挥权限划分不清。在空地协同任务中,空中平台的指挥权归谁?任务优先级如何确定?这些问题在紧急情况下极易引发混乱。

作业流程缺乏标准。从无人机起飞申请、空域协调,到信息上报格式、任务交接程序,都需要一套跨部门认可的标准化作业流程(SOP)。

一些城市已经开始探索建立“空地一体作战指挥平台”,尝试整合多部门资源。但是,要真正实现高效协同,必须在顶层设计上进行完善,推动建立统一的数据接口标准、应急响应预案和联合演练机制,让所有参与方都能使用同一种“作战语言”。

三、🌐 协同为王:构建快速响应的城市神经网络

%20拷贝.jpg)

面对前述的技术挑战,解决方案绝不仅仅是硬件的堆砌或软件的升级。更重要的是构建一个科学、高效的协同机制。技术是骨骼,协同机制则是贯穿全身的神经网络。一个成功的城市级应急网络,必须在灾害发生前就已完成前瞻性的规划与布局。

3.1 分布式网络布局——让响应“近在咫尺”

应急救援的核心是与时间赛跑。传统的救援力量多集中于城市特定区域,一旦发生远距离或交通拥堵地区的事件,响应时间会大大延长。分布式网络布局的思路,就是将应急资源“化整为零”,预先部署到城市的各个关键节点,形成一张无处不在的响应网。

深圳的实践为我们提供了极佳的范本。其核心理念是,让起降点和物资库 максимально 接近潜在的需求点。

关键节点选择。这些节点不是随意选取的,而是基于城市功能和风险评估。

医院。天然的医疗救护中心,在此设立起降点,可以实现伤员空地转运的“零时差”对接,同时也是AED、血液等医疗物资的供给源头。

消防站。消防队伍是应急救援的主力军,将起降点和物资库建在消防站,实现了人员、装备、飞行器的三位一体,出动效率倍增。

关键社区/大型公共场所。在人口密集的大型社区、体育馆、公园等地设立起降点,可以在灾害发生时快速疏散人群、投送生活物资,并作为临时的避难所和指挥点。

表2:深圳市空地一体化应急网络节点布局示例

这种网格化的布局,将整个城市变成一个巨大的应急响应系统。无论事故发生在何处,都能保证救援力量在最短时间内从最近的节点出发,为生命救援争取到最宝贵的“黄金时间”。

3.2 一体化资源储备——确保物资“三可”

网络节点建好了,还需要有充足的“弹药”。应急物资的储备与管理,是协同机制的另一个重要方面。目标是实现物资的“拿得出、调得快、用得上”。

这就要求建立一个多层次、多元化的物资储备体系。

市、区级中央储备。作为战略储备,主要储备大型装备、批量物资和专业救援设备。它们是应对大规模灾害的基石。

街道、社区级前置储备。这是实现快速响应的关键。如山东省发布的《社区应急物资配备标准》,明确了社区应急站需要储备的物资清单,包括消防、医疗、个人防护、基本生活等四大类。这些物资能够在专业救援力量到达前,支持社区开展有效的自救和互救。

企业与社会化补充储备。鼓励相关企业(如物流公司、大型商超)参与应急物资储备,并将其纳入统一的应急调度平台。在紧急情况下,可以快速征用这些社会资源,作为政府储备的有力补充。

更进一步的协同,是将物资储备库与消防站等应急节点进行深度融合。新建或改建消防站时,同步规划建设标准化的应急物资库。这样做的好处显而易见。

管理专业化。消防部门拥有成熟的装备管理和维护经验,可以确保物资时刻处于良好状态。

响应一体化。救援队伍出发时,可以直接携带所需物资,无需再到另外的仓库调拨,简化了流程,缩短了时间。

资源集约化。共用场地和管理人员,避免了重复建设,节约了公共资源。

通过这种科学的布局与储备机制,城市应急网络才能真正做到“手中有粮,心中不慌”,在面对突发事件时,拥有坚实的物质基础和高效的响应能力。

四、🎯 精准打击:无人机在细分任务中的多面角色

在空地一体化应急救援网络中,无人机以其灵活性、低成本和多功能性,成为了不可或TAIN的角色。它不再是单一的侦察工具,而是一个能够执行多样化任务的“空中多面手”。

4.1 空中“鹰眼”——灾情侦察与三维建模

灾害发生后,首要任务是搞清楚“发生了什么、在哪里、有多严重”。无人机是获取这第一手信息的最佳选择。

高空广域侦察。固定翼无人机可以快速对大范围灾区进行航拍,生成高清正射影像图,帮助指挥中心宏观掌握灾情全貌。

抵近精细勘察。多旋翼无人机可以悬停在特定区域,通过搭载的4K可见光相机、红外热成像仪,对倒塌建筑、受损桥梁、被困区域进行细致勘察。

三维实景建模。通过搭载倾斜摄影相机,无人机可以在短时间内对灾区进行多角度拍摄,并快速生成高精度的三维实景模型。这个模型不仅直观,还可以进行距离、面积、体积的量算,为制定救援方案、评估次生灾害风险提供精确的数据支持。

4.2 空中“信号塔”——通信中继与应急照明

在“三断”的极端环境下,恢复通信是所有救援行动的前提。

应急通信中继。无人机可以搭载小型4G/5G基站、Mesh自组网设备或卫星通信终端。

系留式无人机通过地面电缆供电,可以实现24小时不间断滞空,在灾区上空形成一个稳定的信号覆盖区,保障方圆数公里内救援队伍的公网或专网通信。

无人机集群则可以组成链式中继,将信号从有网络的地方一步步“传递”到灾区深处。

高空应急照明。夜间搜救最大的障碍就是黑暗。挂载大功率LED照明设备的系留无人机,可以升空至50-100米,为数千平方米的救援现场提供持续、稳定的照明,其效果远超地面发电机和照明灯组,且不会占用宝贵的地面空间。

4.3 空中“急救员”——医疗物资与装备投送

这是无人机应用中最能体现“生命线”价值的场景。

紧急医疗物资运输。对于心脏骤停患者,时间就是生命。无人机可以搭载AED(自动体外除颤器),以最快速度飞越拥堵的街道,直接送达求救者身边,为抢救赢得宝贵的“黄金四分钟”。同样,对于急需输血的伤者,无人机运输血液制品可以避免地面运输的颠簸和延误。

救援装备精准投送。对于被困于孤岛、楼顶或峡谷的民众,无人机可以精准投送救生衣、绳索、对讲机等小型救援装备。对于深入复杂地形的救援小队,无人机也可以为其空投电池、食物、药品等补给,保障其持续作战能力。

无接触配送。在疫情等特殊公共卫生事件中,无人机进行物资运输可以有效减少人与人之间的接触,降低交叉感染的风险,其社会价值尤为凸显。

4.4 空中“搜救犬”——人员搜索与生命探测

在广阔的山林或复杂的废墟中,依靠人力进行“地毯式”搜索效率极低。无人机则可以从空中提供独特的视角和技术手段。

红外热成像搜索。尤其在夜间或植被茂密区域,无人机搭载的红外热成像仪可以快速发现散发热量的人体,精确定位被困者位置。

生命探测仪挂载。部分先进的无人机可以挂载微波或声波生命探测仪,对废墟下方进行探测,寻找生命迹象。

空中喊话与引导。发现被困人员后,无人机可以通过机载的喊话器对其进行安抚,告知救援正在进行,并引导他们向安全的集结点移动,或指示地面救援队前往。

表3:无人机在应急救援细分任务中的应用矩阵

无人机与地面救援队伍、救援机器人等力量的协同作业,能够真正实现灾情识别、目标追踪、任务分配和动态响应的闭环,将传统救援模式提升至一个全新的立体化、智能化维度。

五、🚀 未来展望:迈向“空-地-云”三位一体的智慧应急

%20拷贝.jpg)

构建城市级空地一体化应急救援网络是一项长期且动态的工程。当前我们取得的成就只是起点,未来的发展将更加注重智能化、网络化和无人化,最终形成一个“空-地-云”三位一体的智慧应急新生态。

5.1 持续的技术挑战与突破方向

尽管前景广阔,但我们仍需正视并持续攻克一些关键的技术难题。

空域管理的精细化与智能化。随着应急飞行器数量的增多,如何高效、安全地管理低空空域成为首要问题。未来的空域管理系统(UTM)需要从当前的粗放式审批,转向基于实时数据、AI预测的精细化、动态化管理。应急飞行器需要拥有专属的“绿色通道”,在紧急情况下能够自动获得最高优先级的通行权,同时系统能智能规划出与其他飞行器无冲突的安全航路。

电池技术与能源补给。续航能力依然是制约无人机,特别是eVTOL效能的核心瓶颈。除了研发能量密度更高的电池技术(如固态电池),还需要探索更高效的能源补给方案。例如,在城市中布局自动充电/换电机场,无人机完成任务后可自主降落进行能源补充,实现近乎不间断的接力作业。

集群协同与自主决策。未来的应急响应将不再是单机作战,而是大规模的无人机集群协同。这就要求在集群控制算法、多机任务分配、自主协同避障等方面取得突破。更进一步,是赋予集群一定的自主决策能力。例如,在通信中断时,无人机集群能够根据预设规则和现场感知,自主完成区域搜索、目标识别和任务交接,形成一个分布式的“蜂群智能”。

装备的适航标准与认证。应急救援装备的可靠性直接关系到生命安全。目前,针对应急救援无人机和eVTOL的适航标准和认证体系尚不完善。需要加快制定符合应急场景特殊要求的设计、生产、测试和维护标准,确保每一架飞上“生命线”的航空器都绝对安全可靠。

5.2 “空-地-云”协同架构的深度融合

未来的智慧应急网络,其核心竞争力在于“空-地-云”三者之间的数据流、信息流和决策流的无缝融合。

从“数据汇聚”到“智能涌现”。云平台将不再仅仅是数据的存储和展示中心,而是一个强大的**“应急大脑”**。它依托人工智能、物联网和数字孪生技术,能够:

融合多源数据。将空中平台回传的实时影像、地面传感器的环境数据、城市运行的管理数据、气象数据等多源异构信息进行融合分析。

实现智能决策。通过构建灾害模型,平台可以对灾情发展进行推演和预测,自动生成最优的资源调度方案、疏散路径规划,并评估不同救援策略的风险与收益,为指挥员提供强大的决策支持。

驱动自动化调度。在某些标准化场景下,平台甚至可以实现救援任务的自动化闭环。例如,接到火警信号后,系统自动调度最近的无人机前往侦察,确认火情后,自动指派消防无人机和地面消防车协同出动。

数字孪生城市的应急应用。通过为整个城市建立一个高精度的数字孪生模型,应急演练和实际指挥将发生革命性变化。

虚拟演练。可以在数字孪生城市中模拟各种极端灾害场景,进行“零成本、零风险”的反复推演和演练,检验和优化应急预案,提升队伍的实战能力。

实战指挥。在真实救援中,可以将前端回传的实时数据叠加到数字孪生模型上,实现对救援现场的“上帝视角”掌控。指挥员可以在虚拟空间中直观地部署力量、规划路径,并实时看到决策执行后的模拟效果。

5.3 政策与机制的持续完善

技术的进步需要配套的政策与机制保驾护航。

完善法律法规体系。需要进一步明确应急救援飞行器的法律地位、权利和责任,为应急飞行提供更坚实的法律保障。

建立跨部门协同机制。推动建立常态化的跨部门应急联动指挥机构,打破数据壁垒和行政壁垒,确保在紧急状态下能够实现真正意义上的一体化指挥。

探索商业保险与社会参与模式。鼓励保险行业开发针对低空应急救援的险种,分担运营风险。同时,建立激励机制,引导更多有资质的社会力量和商业公司参与到应急网络建设和运营中来,形成政府主导、社会参与的多元化格局。

未来的城市级空地一体化应急救援网络,将是一个高度智能、自我进化、快速响应的生命守护系统。它将深刻改变我们应对灾害的方式,让城市在面对不确定性时,拥有更强的韧性和恢复力。

结论

从政策的东风,到技术的攻坚,再到协同机制的构建,我们正在一步步将“空中生命线”的构想变为现实。构建城市级空地一体化应急救援网络,是一项复杂的系统工程,它要求我们既要有仰望星空的想象力,也要有脚踏实地的执行力。

我们必须清醒地认识到,技术是实现这一切的基石。无论是全天候飞行的能力、厘米级的精准投送,还是实时畅通的信息协同,每一次技术的突破,都在为这条生命线增添一分坚实。同时,协同是发挥技术效能的灵魂。只有通过科学的前瞻性规划,将起降点、物资库像神经网络一样遍布城市的每个角落,并通过标准化的流程将应急、消防、医疗等多个部门紧密联结在一起,技术的力量才能得到最大程度的释放。

无人机等低空装备,以其在灾情侦察、通信保障、物资投送、人员搜救等方面的独特优势,正成为这场变革中的“尖兵”。未来,随着人工智能、物联网、数字孪生等技术的深度赋能,一个更加智能、高效、可靠的“空-地-云”三位一体智慧应急体系必将建成。这条守护在我们头顶之上的“空中生命线”,终将成为城市安全和人民生命财产的重要屏障,为现代化城市治理注入强大的新动能。

📢💻 【省心锐评】

空地一体化应急救援,核心不在“飞得高”,而在“落得准、联得通、协同好”。技术突破是前提,但跨部门的机制融合与标准化流程才是决定成败的关键。这盘棋,下的是系统工程。

.png)