【摘要】GPT-5的发布并非纯粹的技术炫技或对AGI的冲刺,而是一次深思熟虑的商业战略。本文深度剖析其背后逻辑:通过性能的稳健优化、颠覆性的价格策略和极致的用户体验,OpenAI正将重心从遥远的AGI叙事转向巩固市场、实现商业闭环的“搞钱”现实。

引言

当科技界的聚光灯再次汇集于OpenAI,当无数双眼睛期待着又一次“iPhone时刻”的降临,GPT-5的发布会却以一种略显“混乱”的姿态呈现在世人面前。图表上的低级错误、现场演示中偶发的Bug,以及早期版本中那些尚待打磨的棱角,共同构成了一幅与预期中的“完美亮相”相去甚远的画面。

这并非一次简单的准备不足,其背后,是OpenAI在信息传递上的“左右为难”。它既渴望为全球数亿用户带来丝滑入扣的体验升级,又背负着必须制造一场震撼全场的“奇点”式亮相的沉重包袱。由于漫长的等待已经吊足了市场的胃口(甚至不惜跳过GPT-4.5的命名),最终,OpenAI选择了一次性将所有更新推向全端——这是一种妥协,也是一种宣言。

这种“拧巴”的状态,精准地投射出OpenAI这家估值已达千亿美元级别的巨兽,内心深处的双重焦虑。它同时承载着两种截然不同,甚至在某种程度上相互矛盾的期待:一方面,作为AI领域的执牛耳者,它必须持续讲述AGI(通用人工智能)的宏大叙事,不断向星辰大海迈进;另一方面,作为拥有史上增长最快消费级产品ChatGPT的商业实体,它必须稳住基本盘,确保商业帝国的根基不动摇。

GPT-5,作为这个矛盾交叉点上的关键产物,显然无法同时完美满足这两种期待。于是,OpenAI做出了一个极其清醒且务实的选择:性能稳步提升,价格断崖式下探,优先巩固并扩张其市场领导地位,即便这会引发外界对其长期技术路径的种种争议与猜测。

这或许预示着,在未来相当长的一段时间里,整个大模型行业的主旋律将不再是参数的军备竞赛,而是“慢性能,快产品”的务实主义。随之而来的,是GPT-5将焦点从遥不可及的AGI神坛,拉回到一个更接地气、更具商业价值的现实问题上:如何让普通人与广大企业,真正地、无缝地、低成本地将AI用起来?

它通过更低的幻觉率、更强的上下文理解能力,以及一种近乎“读心术”的交互方式,让用户无需掌握复杂的提示词技巧,就能将一个模糊的想法,孵化成一个具体可用的产品。

这一切迹象都在表明,比起继续高举AGI的火炬,用一款真正“好用、便宜、够稳”的产品来“搞钱”,才是OpenAI在当前阶段,最重要也最迫切的任务。这不仅是技术的迭代,更是一次深刻的战略转向,一次对市场格局的重新定义。

一、👑 市场为王:一场精心计算的“不完美”亮相

%20拷贝.jpg)

GPT-5的发布会,与其说是一场技术发布,不如说是一场精准的市场操盘。那些看似“混乱”的表象之下,隐藏着OpenAI对当前市场环境、竞争格局以及自身定位的深刻洞察和战略抉择。

1.1 “拧巴”的发布会:战略性妥协的艺术

任何看过那场发布会的人,或许都有一种共同的感觉:节奏略显仓促,细节不够完美。从标注错误的数据图表,到现场演示中未能一蹴而就的指令,这些瑕疵在一家以技术严谨著称的公司身上显得尤为突出。然而,将此简单归咎于“失误”,可能就错失了理解OpenAI核心战略的钥匙。

这种“不完美”恰恰暴露了其内部的巨大张力。OpenAI不再是一个纯粹的科研实验室,它是一艘同时搭载着科学理想与商业野心的巨轮。

AGI的叙事压力:作为行业的领航者,OpenAI必须不断向外界证明,它依然在通往通用人工智能的正确道路上全速前进。每一次重大发布,都被外界解读为对AGI实现可能性的又一次丈量。这种期待,要求发布会必须具备“震撼性”和“跨越感”。

产品的商业压力:ChatGPT的成功,为OpenAI带来了前所未有的用户基数和商业机遇,也带来了巨大的运营压力。稳住并扩大这个“盘子”,意味着产品必须持续迭代,体验必须持续优化,商业模式必须持续巩固。这要求发布会必须聚焦于“实用性”和“普惠性”。

当“震撼”与“实用”难以兼得,当革命性的技术突破尚未成熟到可以产品化的阶段,OpenAI选择了一种“全盘托出”的策略。它没有像过去那样,先发布一个技术预览版,再逐步开放给不同层级的用户,而是将桌面端、API、移动端的所有更新一次性放出。

这种做法的代价是,不同模块的成熟度不一,导致了发布会的“混乱感”。但其收益同样巨大:它以最快的速度,将最新的能力交付给了最广泛的用户群体,最大化地巩固了用户粘性,并对竞争对手形成了全面的“代差”压力。 这是一次典型的用战术上的“不完美”,换取战略上的主动权。

1.2 “慢性能,快产品”:行业新周期的序曲

GPT-5的性能提升,并没有带来人们幻想中的“指数级飞跃”。在多个主流的学术评测基准(Benchmark)中,它相较于前代产品以及竞争对手的顶级模型,展现出的更多是“全面领先,但非碾压”的态势。

从上表可以看出,如果单纯从“智力”或“知识”的维度衡量,GPT-5更像是一次扎实的“小步快走”,而非一次跨越式的进化。这让许多期待“天网”降临的AI研究者和爱好者感到一丝失望。

然而,这种失望,恰恰源于一种对行业发展阶段的误判。大模型的发展,正从“规模红利期”步入“应用红利期”。

规模红利见顶:单纯依靠增加参数量和数据量来提升模型性能的边际效应正在递减。万亿参数之后,每一点性能的提升都需要付出指数级的算力和成本,而带来的“智能”飞跃却越来越不明显。

应用价值凸显:市场的关注点正在从“模型能跑多高的分”,转向“模型能解决多少实际问题”。对于企业和个人用户而言,模型的稳定性、成本、易用性,远比在某个学术榜单上高出零点几个百分点更为重要。

因此,OpenAI提出的“慢性能,快产品”策略,实际上是为整个行业指明了下一阶段的演进方向。未来的竞争,将不再是单纯的“模型大小”之争,而是围绕“模型即服务”(MaaS)的综合能力之战。 谁能将强大的模型能力,以更低的成本、更稳定的表现、更友好的方式,打包成产品或服务,交付到用户手中,谁就能赢得市场。

GPT-5正是这一理念的集大成者。它选择在“智力”上稳步前进,而在“实用性”——如编程、任务推理、可靠性等方面——实现肉眼可见的提升。这是一种极其聪明的资源分配,确保了技术的前瞻性与商业的现实性之间的微妙平衡。

二、💰 价格屠刀:重塑市场格局的阳谋

如果说GPT-5在性能上的提升是“意料之中”,那么其在价格策略上的布局,则堪称“石破天惊”。这场发布会最明确、最响亮的信号,并非来自某个惊艳的技术演示,而是来自那张让所有开发者和竞争对手都倒吸一口凉气的价目表。

2.1 极致性价比:从“奢侈品”到“日用品”的降维打击

过去,最顶尖的AI模型能力,如同科技领域的奢侈品,虽然性能强大,但高昂的API调用费用让许多个人开发者和中小型企业望而却步。他们不得不在“效果最好”和“成本最低”之间做出痛苦的抉择,往往只能选择性能稍逊但价格亲民的次级模型。

GPT-5的定价策略,彻底打破了这一局面。

顶配模型价格下探:其旗舰推理模型的API价格,被设定在一个极具竞争力的水平,甚至比一些市场上次一级模型的定价还要便宜。这意味着,开发者可以用更低的成本,获得当前市面上最顶级的模型能力。过去那种“用不起”的顾虑被瞬间瓦解。

中低配模型杀入“白菜价”区间:GPT-5同步推出的mini(迷你)和nano(纳诺)版本,更是将价格直接拉到了一个前所未有的低位。这些轻量级模型,虽然在处理极端复杂任务上不及旗舰版,但对于常规的文本生成、客服问答、内容摘要等场景已是绰绰有余。它们的“白菜价”,使得AI应用的门槛被前所未有地拉低。

我们可以用一个简化的价格对比来感受这种冲击力(价格为示意):

这种全线压迫式的定价,是一次典型的“降维打击”。它不再是与竞争对手在同一维度上进行微调,而是直接改变了游戏规则。OpenAI的目标,是让其模型成为像水、电、云服务器一样的基础设施,让所有人都用得起,从而深度绑定整个开发者生态。

2.2 平衡的艺术:性能、价格、体验的“不可能三角”

在传统商业认知中,高性能、低价格、优体验,往往构成一个“不可能三角”,企业通常只能取其二。而OpenAI此次通过GPT-5,试图打破这个魔咒,将三者拉到同一个最佳平衡点上。

性能(Performance):如前所述,GPT-5在保持顶尖智能水平的同时,重点优化了编程、推理等实用任务的表现,确保了其“好用”的基石。

价格(Price):通过颠覆性的定价,解决了“用得起”的问题,为大规模应用扫清了最大的经济障碍。

体验(Experience):通过一系列产品层面的创新(后文详述),大幅降低了使用门槛,让AI从专业工具向大众伙伴转变,解决了“会用”的问题。

这场发布会的核心逻辑,正是围绕这个“不可能三角”展开的。它传递出一个明确的信号:大模型竞争的下半场,已经从单纯的技术竞赛,转向了综合性的商业生态竞赛。

未来的行业壁垒,将不再仅仅是模型的参数量或训练数据的大小,而是由以下几个维度共同构建:

极致的推理成本控制能力:谁能以更低的硬件和能耗成本,运行同样强大的模型,谁就掌握了定价权。这背后是算法优化、硬件协同、分布式计算等一系列核心技术的比拼。

庞大的用户飞轮与数据闭环:海量的用户调用数据,是模型持续优化、迭代、对齐人类偏好的最佳养料。价格越低,用户越多,数据越好,模型越强,从而形成一个正向循环的“数据护城河”。

完善的开发者生态与平台粘性:通过提供稳定、易用、功能丰富的API和工具链,深度绑定开发者和企业用户。一旦开发者基于某个平台构建了复杂的应用,其迁移成本将变得极高。

OpenAI的策略,就像一位围棋高手,看似随手落下的一子(价格),却盘活了全局。它不仅给所有竞争对手施加了巨大的成本压力,迫使他们陷入“跟进则亏损,不跟则流失用户”的两难境地,更在无形中,将整个行业的准入门槛,从技术研发,拉高到了“技术 + 资本 + 生态”的综合层面。

换言之,GPT-5的发布,不是一场旨在炫耀肌肉的“技术秀”,而是一次旨在重塑牌桌、稳固王座的“市场格局再平衡”。它用最朴素的商业逻辑告诉世界:在通往AGI的漫漫长路上,先活下来,并且活得最好,比什么都重要。

三、🧠 体验至上:抹平人机交互的最后鸿沟

%20拷贝.jpg)

如果说颠覆性的价格是GPT-5攻城略地的“重炮”,那么其在用户体验上近乎偏执的打磨,则是其占领用户心智、实现长期留存的“绣花针”。过去几年,OpenAI的发布会总是在不厌其烦地强调更高的跑分、更大的模型参数,仿佛在用一串串冰冷的数字,堆砌出一种遥不可及的“先进感”。

但这一次,GPT-5给人的感觉截然不同。

它仿佛突然从云端的AGI愿景中俯身,一头扎进了最泥泞、最具体的现实问题里:到底怎样,才能让那些不是AI专家、不是程序员的普通人和企业,真正地、轻松地、毫无负担地用起来?

3.1 隐形的调度中心:告别选择困难症

从一个最容易被感知,却也最容易被忽略的变化说起:你再也不用纠结该选哪个模型了。

在过去,使用大模型常常伴随着一种“选择的痛苦”。摆在用户面前的,通常是一个复杂的菜单:

旗舰模型(如GPT-4 Turbo):能力最强,能解决最复杂的推理任务,但响应速度慢,调用价格昂贵。

中端模型(如GPT-3.5):性价比高,速度快,但处理复杂逻辑或长文本时容易出错。

专用模型(如代码模型):在特定领域表现优异,但通用能力有限。

这种割裂的体验,导致许多用户,尤其是非重度用户,为了“省钱”或“求快”,往往只使用中低端模型,从而从未真正见识过AI最顶尖的实力。他们对AI能力的认知,也因此被局限在一个较低的水平。

现在,GPT-5彻底终结了这个问题。它不再是一个个孤立的模型选项,而更像一个智能的“总调度系统”。当你向它提出一个请求时,它会像一位经验丰富的项目经理,在后台默默完成一系列复杂的决策:

任务分析:首先,它会快速分析你任务的性质和复杂度。是一个简单的问候,还是一段需要深度逻辑推理的代码调试?

模型匹配:根据分析结果,它会自动为你切换到最合适的模型。简单的任务,它会调用轻量级的nano或mini模型,实现瞬时响应且成本极低;复杂的任务,它则会无缝切换到最强大的旗舰模型,确保结果的质量。

动态思考:更进一步,它甚至会动态地决定“思考”多久。对于需要多步推理的问题,它会分配更多的计算资源和时间,进行更深入的“思考链”(Chain of Thought)或“思维树”(Tree of Thoughts)探索,直到找到最优解。

这一切都在后台悄无声息地发生。用户所感受到的,只是一个统一的、流畅的、永远“恰到好处”的交互界面。你不必再在“省钱”和“做好”之间摇摆不定,GPT-5已经替你算好了最优解——既省钱,又正确。

当模型选择的门槛被彻底拿掉,AI的可用性便迈上了一个全新的台阶。这就像从手动挡汽车到自动挡汽车的进化,驾驶者不再需要关心离合与油门的配合,只需专注于方向和目的地。

3.2 提示词的消亡:从指令到意图的进化

随着使用门槛的降低,另一个更深层次的问题浮现出来:很多人其实并不知道该让AI具体干什么。尤其是在面对一个功能强大的“代理型AI”(Agentic AI)时,这个问题变得尤为突出——你明明知道它能自主规划、调用工具、执行任务,却常常卡在第一步,不知道该如何开口下达那个“完美”的初始指令。

过去几年,“提示词工程”(Prompt Engineering)甚至一度成为一门显学,仿佛只有掌握了特定的“咒语”,才能从AI神灯中召唤出强大的精灵。

GPT-5的出现,正在坚定地传递一个信号:提示词只是一个过渡产物,绝非人机交互的最终形态。

它直接跳过了那个需要用户绞尽脑汁构建复杂指令的环节。现在,你只需抛出一个模糊的、高层次的目标,它就会像一个经验丰富的团队主管,主动帮你完成后续所有繁琐的拆解和规划工作。

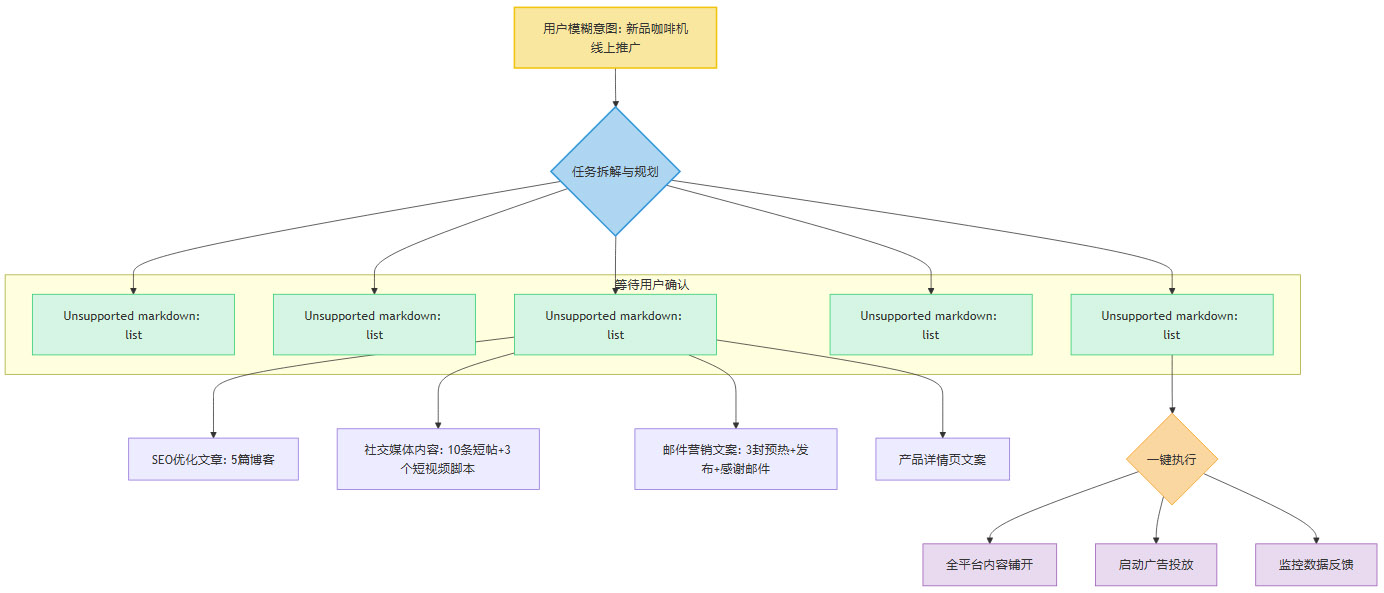

设想一个场景,你对GPT-5说:“帮我准备一下我们公司新款咖啡机的线上新品发布推广。”

过去的AI可能会回复:“好的,请提供详细的推广计划、文案要点、目标受众和发布渠道。”

而GPT-5的反应则完全不同。它会主动开始工作,并向你呈现一个完整的行动方案:

它不仅拉出了这份详尽的清单,甚至已经将所有的文案初稿、脚本大纲全部生成完毕,整齐地摆在你面前。你所要做的,仅仅是审核、修改,然后点头确认。一旦你确认,它就会像一个真正的自动化系统,一键将所有内容铺开到各个平台。

在这个过程中,它还会顺着任务的执行结果,自己往下走,而不需要你一条一条地喂指令。比如,它发现某篇社交媒体帖子的互动率特别高,它可能会主动建议你:“这篇关于‘手冲咖啡技巧’的帖子反响热烈,建议追加预算,并围绕此主题创作一个系列视频。”

这种从“被动接受指令”到“主动理解意图并推进任务”的转变,是GPT-5带来的最深刻的交互革命。 它正在抹平“人”与“机器”之间的沟通壁垒,让AI真正从一个“工具”,进化为一个“伙伴”乃至“执行官”。

3.3 可靠性的基石:当AI敢于被“托付”

当AI开始自主推进任务时,一个决定其能否真正落地的生死线问题便凸显出来——它可靠吗?我敢把重要的工作托付给它吗?

幻觉(Hallucination),即AI一本正经地胡说八道,一直是悬在所有大模型应用头上的达摩克利斯之剑。 在日常闲聊中,一个事实性错误或许无伤大雅,但在工业生产、金融分析、法律合同、医疗诊断等严肃场景中,一个微小的错误就可能导致灾难性的后果。

GPT-5将攻克“幻觉”问题放在了极高的优先级。根据OpenAI公布的数据,其事实性错误率相比GPT-4o降低了45%,相比业界其他领先模型更是降低了高达80%,整体幻觉率被控制在惊人的1%以下。

这意味着,在绝大多数情况下,你可以放心地将关键任务交给它。这种可靠性的提升,同样体现在其长上下文处理能力的显著增强上。

著名的“大海捞针”(Needle in a Haystack)测试,旨在评估模型在海量文本中查找和理解特定信息的能力。在这项测试中,GPT-5的准确率相较于前代产品提升了近一倍。

一位开发者进行了一个极具说服力的实验:他在一份长达23页、包含7800个单词的NVIDIA财报纪要中,悄悄地将一句“毛利率将改善并回到70年代中期(mid-70s)”修改为“毛利率将改善并回到60年代中期(mid-60s)”。

他将这份修改后的文档分别交给了多个顶级AI模型进行分析。结果,包括GPT-4系列在内的多个模型,都未能发现这个微妙但关键的逻辑矛盾。

而GPT-5,甚至是那个价格只有旗舰版1/20的nano版本,在阅读后都直接指出了问题所在:“文档在第5页提到毛利率将回到‘60年代中期’,但在第18页的总结中又重申了‘70年代中期’的目标,这两处信息存在不一致。”

能够在如此冗长的文本中,精准捕捉到这种深层的逻辑错漏,这才是企业级应用场景真正需要的“工业级可靠性”。 当AI具备了这种能力,它就不再是一个只能写写营销文案的“实习生”,而是一个可以深度参与核心业务流程的“高级分析师”。

3.4 从模糊意图到可用产品:AI成为你的首席“孵化器”

最后,也是最令人震撼的一点——GPT-5已经具备了将一个极其模糊的、天马行空的想法,直接转化为一个可交互、可使用的产品的能力。

国外一位网友在社交媒体上进行了一次即兴测试,他对GPT-5说了一句非常随意的、充满想象的话:“给我做一个程序化的野兽派建筑生成器。我希望可以拖动编辑它,让它看起来非常真实。你好好想想,给我一个惊喜。”

这句指令,几乎没有任何技术细节。它更像是一种艺术创作的灵感表达。

几分钟后,这位网友收到了一个可以直接运行的、功能完备的3D城市构建器应用。这个应用不仅实现了他“拖动编辑”的核心要求,还超乎想象地增加了许多他根本没有提及的功能:

丰富的建筑风格选择:除了野兽派,还内置了多种其他风格。

动态环境元素:加入了流光溢彩的霓虹灯、穿梭的汽车、动态的镜头运镜。

完善的系统功能:甚至还贴心地加入了项目保存和加载系统。

更关键的是,这个过程极其顺畅。这位网友事后感叹,整个开发流程中,AI几乎没有陷入传统AI编码时常见的“修复一个错误,引出两个新错误”的死循环。即便他将一些运行报错信息直接贴给AI,它也能一次性地理解问题并给出正确的修复代码。

这个案例,生动地展示了GPT-5的真正分水岭意义:它正在将技术的复杂度彻底封装、隐藏在幕后,同时将极致的易用性、惊人的可靠性和完整的结果,直接呈现在用户面前。

当性能、价格、体验这三条原本相互制约的曲线,被OpenAI用一种近乎蛮横的方式,同时拉到了各自的最佳位置时,那个让AI真正“飞入寻常百姓家”的“最好用”的时刻,便已然到来。

结论

%20拷贝.jpg)

GPT-5的发布,终究没有上演一幕“AGI降临”的科幻大片,反而更像一部精心编排的商业战争史诗。它以一种近乎摊牌的方式,揭示了OpenAI在当前阶段的核心战略:在通往星辰大海的遥远征途上,首先要做的,是建立一个稳固、繁荣、能够自我造血的商业帝国。

这场看似“混乱”却处处透着精明算计的发布,标志着大模型行业一个重要转折点的到来。狂热的“军备竞赛”正在降温,取而代之的,是一场围绕应用落地、成本控制和生态构建的、更为残酷也更为务实的阵地战。OpenAI的选择,是暂时将AGI的宏大叙事置于幕后,而将“搞钱”——这个最朴素的商业目标,推向台前。

这并非一种倒退,而是一种成熟。通过稳健而非激进的性能迭代,OpenAI守住了技术高地;通过屠夫般的定价策略,它对整个市场进行了无情清洗,意图将自身打造为不可替代的基础设施;通过对用户体验近乎偏执的优化,它正在抹平人与AI之间最后的鸿沟,让技术的价值真正流淌到每一个角落。

GPT-5的真正可怕之处,不在于它在某个榜单上提高了几个百分点,而在于它成功地将顶尖的性能、极致的普惠和无缝的体验这三大要素,前所未有地融合在了一起。它不再是一个需要被小心翼翼“伺候”的专家工具,而是一个能够主动理解意图、值得托付任务、甚至能将你的奇思妙想变为现实的强大伙伴。

最终,GPT-5发布的真相或许很简单:AGI是一个需要用钱、用数据、用海量应用场景去“喂养”的梦想。 而在今天,OpenAI选择先聚焦于如何把这个“喂养”的飞轮,以前所未有的速度和规模转动起来。搞钱,是为了更好地走向AGI。这很现实,也无比正确。

📢💻 【省心锐评】

别再纠结于AGI的空泛叙事了。OpenAI正在用教科书级的平台经济学打法告诉你:技术是入场券,价格是屠刀,而生态才是王座。这场战争,才刚刚开始。

.png)

评论