【摘要】《时代》周刊AI百强榜单揭示了全球科技竞争的新范式。榜单以“当下影响力”为核心标尺,映射出AI领域从技术突破到产业深耕的快速迭代。中国AI力量实现全产业链崛起,从底层硬件到顶层治理均展现出强大竞争力。与此同时,以13位上榜者为代表的华人力量在全球舞台上影响力攀升,其中华裔群体作为技术先锋,其复杂的身份认同与地缘立场,成为新格局下不可忽视的变量。全球AI生态呈现出硬件、数据与应用协同驱动的格局,而顶尖人才的激烈争夺与伦理治理的日益凸显,共同定义了未来AI时代的胜负手。

引言

每年,《时代》周刊的榜单都如同一面棱镜,折射出我们这个时代最重要的人物与趋势。今年的AI百强榜单,尤其值得细读。它不再是一份简单的英雄谱,更像是一幅描绘全球人工智能战场的精准战略地图。这份榜单的评选标准本身,就透露出第一个关键信号,即**“当下影响力”**压倒了历史功绩。Geoffrey Hinton这样的“教父”级人物缺席,并非否定其贡献,而是宣告AI已经驶离了理论的港湾,进入了产业化、商业化和社会影响力的深水区。

这片深水区中,浪潮汹涌,格局正在被重塑。最引人注目的变化,莫过于中国力量的系统性崛起。他们不再是单一领域的追赶者,而是以全产业链的姿态,参与到这场全球博弈中。同时,榜单也清晰地告诉我们,AI的胜利不属于单点突破的天才,而属于能够构建和掌控完整生态系统的组织。从铸造算力的芯片巨头,到挖掘数据价值的“炼金术士”,再到将技术落地为产品的应用先锋,每一个环节都至关重要。

这篇文章,将带你深入解读这份榜单背后的信号。我们将一起剖析,中国AI力量是如何实现全栈式布局的;华人力量在这场全球博弈中扮演了怎样复杂而关键的角色;塑造这个时代的顶尖人物又是谁;全球AI生态系统是如何多元协同、共同进化的;以及在这场白热化的竞争中,人才与伦理如何成为决定未来走向的双重关键。这不仅是对一份榜单的解读,更是对未来十年科技权杖归属的一次深度推演。

一、🎯 “当下影响力”准则下的新座次,AI赛道的高速迭代法则

今年的榜单最先引人深思的,是它的评选逻辑。它毫不避讳地将聚光灯打在了那些**“此时此刻”**正在塑造AI产业、改变社会的人身上。这背后,是AI领域一个残酷而真实的法则,高速迭代。

昨天的英雄,可能不是今天的主角。技术的生命周期被急剧压缩,从一个颠覆性想法的诞生,到模型的开源,再到产品的落地,可能只需要几个月时间。这种速度感,让“历史贡献”的权重降低,而“即时价值”的权重被无限放大。

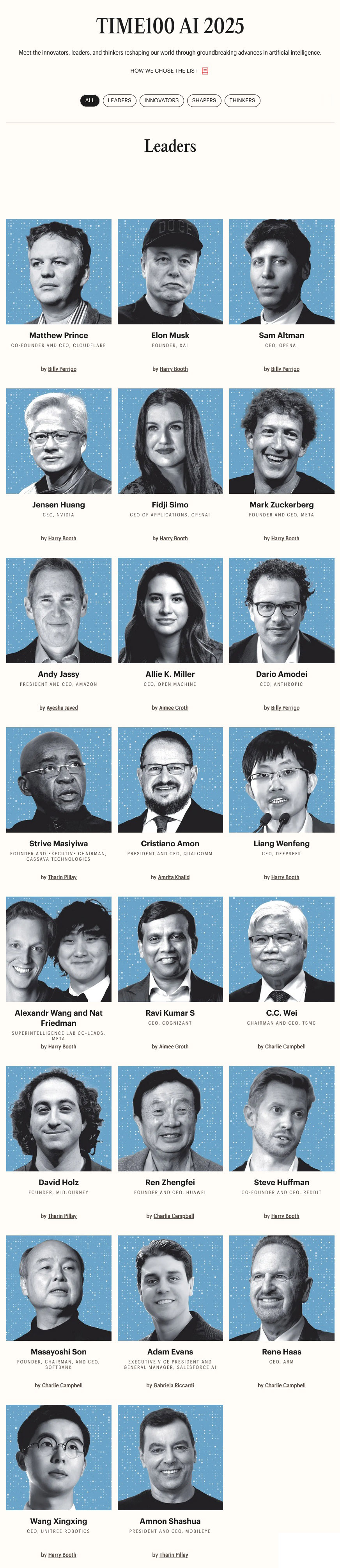

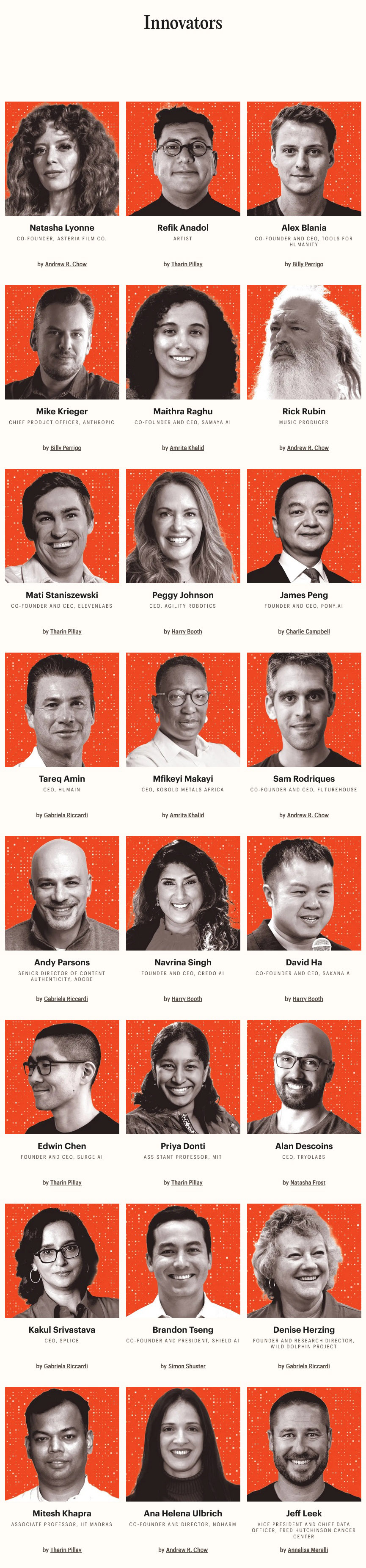

榜单上,我们看到了OpenAI的Sam Altman,看到了NVIDIA的黄仁勋,看到了Meta的扎克伯格。他们是当前牌桌上最有权势的玩家,他们的每一个决策都在搅动着全球AI的风云。但同时,我们也看到了许多初创公司的创始人,甚至是科技记者。这说明,“影响力”的定义正在变得更加宽泛和务实。它不再仅仅是发表了多少篇顶级论文,而是你开发的产品有多少用户,你开源的模型被多少人调用,你提出的观点引发了多大的行业讨论。

这种以“当下”为核心的评价体系,实际上是对整个AI行业发出的一个提醒。过去积累的优势随时可能被颠覆,持续的创新能力和将技术转化为实际产品的能力,才是立足于这个赛道的根本。AI的竞争,已经从一场马拉SOM,变成了一场由无数个短跑冲刺组成的超级接力赛。谁能更快地完成从技术到产品再到市场的闭环,谁就掌握了定义下一阶段游戏规则的权力。

二、🐉 中国力量的系统性崛起,从追赶者到全产业链博弈者

如果说“当下影响力”是榜单的评选准则,那么中国AI力量的全面崛起,就是这一准则下最亮眼的成果。今年的榜单中,华人面孔达到了13位,数量较去年有所增加。其中,来自中国的企业家和学者构成了中坚力量,他们覆盖了从底层硬件到顶层治理的完整方阵。这标志着中国AI已经走出了单纯模仿和应用集成的阶段,开始在全球范围内进行全产业链的深度博弈。

2.1 算力底座的自主突围

AI大厦,算力是基石。长期以来,这个基石的定义权和供应权,都牢牢掌握在少数几家西方公司手中。华为创始人任正非的入选,传递了一个极其强烈的信号,中国正在全力构建自主可控的算力底座。

任正非领导下的华为,展现出一种超越商业利益的战略远见。面对外部压力,华为没有退缩,反而以一种近乎悲壮的决心,投入巨资进行AI基础设施的研发。这不仅仅是发布几款芯片那么简单,而是在构建一个完整的、可以与主流生态系统并行甚至抗衡的**“华为系”AI生态**。

核心芯片:昇腾(Ascend)系列AI芯片是这个生态的心脏。其新一代昇腾910C芯片在推理任务中的性能,据称可达到英伟达H100的约60%。这虽然仍有差距,但已经是一个里程碑式的突破。它意味着在高端AI训练和推理领域,中国有了“备胎”,甚至在某些场景下有了可堪一用的“主胎”。

深度学习框架:昇思(MindSpore)深度学习框架,对标Google的TensorFlow和Meta的PyTorch。一个自主的框架,意味着开发者生态不必完全依附于他人,可以围绕国产硬件进行更深度的优化,从而形成正向循环。

基础大模型:盘古(Pangu)大模型,则是华为在模型层的战略布局。它不仅服务于华为自身的业务,也作为行业大模型的基础,赋能千行百业。

任正非的入选,表彰的不仅是华为的技术成就,更是其在逆境中坚持长期主义、试图打破技术壁垒的决心和行动力。这代表了中国在全球算力竞争中,从被动接受者向主动构建者的角色转变。

2.2 核心算法的开源奇袭

如果说华为代表了国家队和巨头的战略决心,那么DeepSeek创始人兼CEO梁文锋的上榜,则展现了中国AI创业公司的创新锐气。DeepSeek的故事,是一个典型的技术驱动、以小博大的案例。

在巨头林立的大模型战场,DeepSeek选择了一条最艰难但可能也最正确的路,“从零开始”自研。他们没有依赖任何现有的开源模型作为基础,而是自己构建数据清洗、训练、对齐的全套流程。这种坚持,换来的是对模型底层逻辑的深刻理解和极致的优化能力。

当DeepSeek发布其R1开源模型时,整个行业为之震动。在相对有限的资源投入下,其性能表现却能与国际顶尖的闭源模型掰手腕。这不仅证明了中国团队在核心算法层面已经具备了世界一流的竞争力,更重要的是,它通过开源,极大地推动了国内AI生态的发展。

DeepSeek的开源模型,像一条鲶鱼,搅动了国内大模型的市场。它直接引发了一场“价格战”,迫使百度和阿里巴巴等科技巨头将模型价格下调了95%以上,几乎把竞争对手逼入绝境。这种以技术创新推动行业降本增效的模式,展现了中国AI企业在全球开源社区中日益增长的影响力。

2.3 商业落地的场景深耕

AI的价值,最终要通过应用落地来体现。在这方面,中国企业凭借庞大的市场、丰富的应用场景和敢于尝试的精神,走在了世界前列。榜单中的宇树科技CEO王兴兴和小马智行CEO彭军,就是其中的杰出代表。

王兴兴和他的宇树科技,正在将**具身智能(Embodied AI)**从科幻概念变为现实。当他们的仿生机器狗在春晚舞台上整齐舞动时,背后是AI算法与机器人硬件深度融合的成果。这不仅仅是一场精彩的表演,更是一次具身智能技术成熟度的公开展示。王兴兴认为,AI的进步将使机器人能够真正帮助人们生活的各个方面,无论是在家庭、工业还是农业环境中。

而彭军领导的小马智行,则是在自动驾驶这个被誉为“AI皇冠上明珠”的领域,实现了规模化的商业落地。这同样是一个里程碑。自动驾驶技术,经历了多年的研发和测试,终于从实验室和测试场,驶入了中国一线城市的真实街道。

Robotaxi(自动驾驶出租车):在北京、广州等城市,市民已经可以通过App呼叫小马智行的Robotaxi,完成日常出行。

Robotruck(自动驾驶卡车):在物流干线,小马智行的Robotruck也已实现常态化运营。

这背后,是海量的数据积累、持续的算法迭代和复杂的运营体系支撑。彭军的成功在于,他不仅解决了技术难题,更重要的是,他跑通了商业模式,让AI技术真正创造了社会和经济价值。

2.4 治理话语权的积极构建

随着AI技术的深入发展,其带来的伦理、安全和治理问题也日益凸显。一个成熟的AI强国,不仅要有强大的技术和产业,更要有与之匹配的治理能力和国际话语权。清华大学苏世民学院院长薛澜教授的上榜,正反映了这一趋势。

薛澜教授作为中国AI伦理规范和治理原则的核心设计者之一,深度参与了相关法规框架的制定。他的工作,确保了中国AI产业的发展,从一开始就走在**“科技向善”**的轨道上。同时,他积极推动国际对话,向世界传递中国在AI治理方面的理念和实践,致力于在全球范围内建立一个负责任、安全可控的AI生态。

三、🌐 华人力量的崛起与分野,技术先锋的多元图景

在解读中国力量的同时,我们必须将视野拓宽,关注榜单上另一个极其重要的群体——华人。今年的榜单共有13位华人面孔,这是一个值得关注的数字。他们共同构成了全球AI领域一股不可忽视的力量,但其内部的构成、立场和生态位,却呈现出多元甚至分野的图景。这其中,既有扎根中国本土的创新力量,也有在全球科技中心扮演关键角色的华裔精英。

为了更直观地展现这股力量的广度与深度,下表汇总了部分上榜的华人代表。

3.1 技术之巅的华裔群星

上表生动地展示出,如果AI是一场全球竞赛,华人力量无疑是其中一支星光熠熠的“梦之队”。他们占据着AI最核心、最基础的领域。榜单由黄仁勋这样的标志性人物领衔,他的NVIDIA是AI革命的“军火商”。“AI教母”李飞飞,其ImageNet项目和“以人为本”的理念塑造了整个领域。

他们身边,还有一群同样杰出的开拓者。吴恩达将AI教育普及给了全球数百万人;汪滔的Scale AI解决了高质量数据的关键瓶颈。即使在最前沿的研究领域,像Jason Wei这样的年轻学者也在大语言模型能力上做出了开创性贡献。这股影响力甚至跨越了传统科技界,赵长鹏将AI应用于复杂的加密货币世界。

3.2 “华裔身份,美国立场”的现实抉择

然而,血缘和文化背景上的“华裔”身份,与他们在全球科技竞争中所处的“美国”立场,构成了一种深刻的张力。这种复杂性,在地缘政治敏感的科技领域,表现得更为直接和尖锐。

黄仁勋领导的NVIDIA,是全球AI发展的引擎,但同时,它也是美国对华芯片出口管制政策最核心的执行者。其专为中国市场定制的“特供版”芯片,每一次更新都牵动着中美科技博弈的神经。

我们必须清醒地认识到,他们首先是美国公司的CEO或在美国机构工作的学者,对公司股东和所在国的法律负责。他们的商业决策和战略布局,必然且必须以美国国家利益和公司利益为最高准-则。他们的华裔身份,或许能让他们更理解中国市场,但在关键的立场问题上,不存在模糊空间。

3.3 融合与贡献,超越地缘政治的个体价值

尽管身份的博弈客观存在,但将这些杰出华裔简单地用地缘政治标签来定义,无疑是片面和狭隘的。他们的故事,更是几代华人融入并贡献于所在社会的宏大叙事的一部分。

黄仁勋的GPU架构创新,李飞飞的ImageNet项目和“以人为本”理念,这些成果的受益者是全世界。他们的工作,加速了AI技术的发展和普及,其价值远远超出了国界的限制。李飞飞甚至曾公开表示,如果有一天获得诺贝尔奖,她希望以中国人的身份去领奖,这体现了她对自己文化根源的深厚情感。

因此,在看待榜单上的华人精英时,我们需要一种更成熟、更多元的视角。一方面,要清晰地认识到他们在全球科技竞争格局中所处的现实位置和立场;另一方面,更要承认并尊重他们作为顶尖科学家和企业家的个体价值。他们是连接不同文化的桥梁,有时也是地缘断层线上的承压者。他们的存在,本身就让全球科技新格局的图景,变得更加立体和耐人寻味。

四、✨ 群星闪耀,塑造AI时代的巨擘们

《时代》周刊的AI百强榜单本身并未进行官方排名,而是将上榜人物划分为领导者、创新者、塑造者和思想家等类别。因此,无法提供一个精确的前20排行榜。不过,我们可以从榜单中梳理出一些最具代表性、在全球范围内产生深远影响的核心人物,他们的工作共同定义了当前AI发展的版图。

虽然《时代》周刊没有排名,但其他一些榜单也试图衡量这些科技领袖的影响力。例如,在TopBrand发布的2024世界品牌人物500强榜单中,埃隆·马斯克位列第一,而AI领域的黄仁勋和任正非也分别位列第五和第八 2。但这反映的是品牌影响力,与《时代》周刊的技术与产业影响力评判标准有所不同。

以下是《时代》AI百强榜中部分最具影响力的代表人物(排名不分先后),他们共同构成了当今AI世界的“名人堂”。

Sam Altman (OpenAI CEO) - 生成式AI浪潮的引领者,ChatGPT的缔造者。

黄仁勋 (Jensen Huang) (NVIDIA CEO) - 全球AI算力的“军火商”,定义了AI计算的基础设施。

Demis Hassabis (Google DeepMind CEO) - AlphaGo之父,推动AI在科学发现领域取得突破。

Dario Amodei (Anthropic CEO) - 专注于AI安全的前沿探索者,Claude模型的开发者。

Yann LeCun (Meta 首席AI科学家) - 深度学习三巨头之一,卷积神经网络的发明者。

Aidan Gomez (Cohere CEO) - Transformer架构的关键贡献者之一,致力于企业级AI应用。

李飞飞 (Fei-Fei Li) (斯坦福大学教授) - ImageNet的创建者,倡导“以人为本的AI”。

吴恩达 (Andrew Ng) (DeepLearning.AI 创始人) - 全球AI教育的普及者。

Satya Nadella (微软CEO) - 领导微软全面拥抱AI,将AI融入其全线产品。

Mark Zuckerberg (Meta CEO) - 推动开源大模型(如Llama系列)发展的重要力量。

Elon Musk (xAI 创始人) - 创立xAI,以其独特的风格和资源入局大模型竞赛。

任正非 (Ren Zhengfei) (华为创始人) - 推动中国自主AI技术生态的战略布局者。

Clément Delangue (Hugging Face CEO) - 打造了全球最大的开源AI社区和模型中心。

Raquel Urtasun (Waabi 创始人) - 自动驾驶领域的顶尖学者和创业家。

Noam Shazeer (Character.AI 创始人) - Transformer架构的关键作者,AI对话领域的创新者。

Mustafa Suleyman (Microsoft AI CEO) - DeepMind联合创始人,现领导微软的消费级AI产品。

Daniela Amodei (Anthropic 总裁) - 与其兄Dario共同创立Anthropic,强调负责任的AI开发。

Alex Karp (Palantir CEO) - 将AI应用于国防、情报和企业数据分析的领军人物。

Lila Ibrahim (Google DeepMind COO) - 负责将DeepMind的尖端研究转化为实际产品和影响。

薛澜 (Xue Lan) (清华大学教授) - 在全球AI治理和政策制定中代表中国声音的关键人物。

五、🌍 全球AI生态图景,单点突破已死,系统协同为王

将目光从中国和华人力量扩展到全球,这份榜单描绘的AI图景,绝非几个明星公司或天才科学家的独角戏。它呈现的是一个高度复杂、相互依存的多元协同生态系统。在这个生态中,任何一个环节的缺失,都可能导致整个链条的停滞。单点突破的时代已经过去,系统性的协同能力,成为决定成败的关键。

5.1 硬件基石,算力的“铸造者”与“定义者”

AI的进步,每一步都建立在海量的计算之上。榜单将英伟达的黄仁勋和台积电的魏哲家置于显要位置,正是对这一事实的再次确认。他们两人,一个是算力范式的“定义者”,一个是算力实现的“铸造者”。

黄仁勋领导的英伟达,通过其CUDA计算平台和一系列性能炸裂的GPU,几乎垄断了全球AI训练市场。他不仅仅是卖芯片,更重要的是,他构建了一个庞大而稳固的软件生态护城河。无数的AI框架、算法库都基于CUDA开发,这使得开发者很难迁移到其他平台。黄仁勋定义了AI应该如何被计算。

而魏哲家领导的台积电,则凭借其全球顶尖的芯片制程技术,将英伟达、AMD、苹果等公司设计的复杂芯片,从图纸变为现实。没有台积电稳定、高效的先进制程,就没有今天这些强大的AI处理器。他是全球科技产业链中那个不可或缺的、沉默的巨人。

他们的存在提醒我们,无论上层模型如何迭代,底层的物理定律和制造工艺,依然是限制AI发展速度的终极瓶颈。

5.2 数据燃料,从“量”到“质”的价值跃迁

如果说算力是引擎,那么数据就是燃料。在AI发展的早期,大家比拼的是谁能获取更多的数据。而现在,竞争的焦点已经转向了高质量数据。榜单中Scale AI的创始人汪滔(Alexandr Wang)和Surge AI的创始人Edwin Chen的入选,标志着数据服务已经成为AI产业链中一个独立且至关重要的环节。

大模型的训练,尤其是经过指令微调和人类反馈强化学习(RLHF)之后,其表现的好坏,极大程度上取决于标注数据的质量。低质量、有偏见的数据,会训练出“胡说八道”甚至“思想偏激”的模型。

Scale AI 和 Surge AI 这样的公司,正是专注于提供高质量数据标注和评估服务的“军火商”。他们组织了大量经过培训的专业人员,对数据进行精细的标注、清洗和分类,为大模型提供最优质的“精神食粮”。

他们敏锐地抓住了行业痛点,即高质量数据是模型能力提升的关键瓶颈。他们的工作,确保了AI模型能够更好地理解人类意图,生成更准确、更有用的内容。

这表明,AI的竞争,已经从原始的数据规模之争,演变为一场围绕数据质量、数据治理和数据工程的精细化战争。

5.3 应用为王,从技术爆发到效率深耕

随着基础大模型能力的趋同,AI的竞争主战场正在快速向下游的应用层转移。行业已经度过了单纯追求模型参数和跑分的“爆发期”,进入了更考验产品化和运营能力的**“效率时代”**。

榜单中涵盖了在AI助手、教育、搜索等多个领域的创新者。这说明,AI的价值不再仅仅体现在那些令人惊叹的技术演示中,而在于它能否无缝融入现有的工作流和生活场景,实实在在地提升效率、创造价值。

竞争的焦点,已经转向了产品的持续可用性和精细化运营。一个AI产品,今天能用,不代表明天还好用。用户会持续提出更高的要求,市场会不断涌现新的竞品。谁能更好地理解用户需求,更快地迭代产品,提供更稳定的服务,谁才能在激烈的市场竞争中存活下来。

同时,AI低代码平台等新赛道的崛起,也在加速AI在各行百业的渗透。这些平台降低了AI的应用门槛,让不具备专业算法知识的业务人员,也能通过简单的拖拽和配置,构建出满足特定需求的AI应用。这正在推动AI从少数科技巨头的“专利”,变为千行百业都能使用的普惠工具。

六、⚔️ 白热化的全球博弈,人才与伦理的双重战场

当技术、资本和数据都已就位,最终的决胜点,落在了“人”的身上。这场全球AI竞赛,本质上是一场关于顶尖人才的争夺战,以及一场关于技术伦理和规则的定义战。

6.1 顶尖人才的“NBA式”争夺战

《时代》周刊的报道,用了一个非常生动的比喻来形容当下的AI人才市场,“如同NBA的自由球员市场”。这个比喻恰如其分。

科技巨头为了招揽最顶尖的AI研究员和工程师,不惜开出“九位数”的天价薪酬包。Meta的扎克伯格为了追赶OpenAI和Google,亲自下场给顶尖人才写邮件、打电话,其求贤若渴的姿态,可见一斑。人才的流动,直接决定了技术力量的对比。一个顶尖人才的加入,可能在几个月内就为一个公司带来技术路线的突破。

这场人才战争,是全球性的。它不仅发生在硅谷的巨头之间,也发生在中美欧等国家和地区之间。谁能提供更好的科研环境、更优厚的待遇、更广阔的施展平台,谁就能吸引和留住最聪明的大脑。从这个角度看,一个国家或地区的教育体系、科研政策、创新文化,都是这场长期竞争的底层支撑。

6.2 伦理治理,超越技术的“软”实力

与人才争夺战同样激烈的,是围绕AI伦理、安全和治理的“软”实力博弈。技术的缰绳,必须握在人类手中。如何确保AI的发展不失控,不加剧社会不公,不被用于恶意目的,已经成为全球性的核心议题。

前面我们提到了薛澜和李飞飞在治理领域的贡献。而榜单中一个特别值得关注的现象,是非技术背景人物的入选。科技记者**郝珂灵(Karen Hao)**因其对OpenAI内部运作的深度报道和著作《AI帝国》而上榜。

她的入选,具有强烈的象征意义。它表明,对AI的审视、批判和监督,其重要性不亚于AI技术本身的研发。媒体、政策制定者、社会活动家等跨界人才,正在成为推动AI健康发展不可或-缺的力量。他们从外部视角,向技术社区和公众揭示AI可能带来的风险,推动企业承担更多的社会责任,促进相关法律法规的完善。

AI的影响力已经远远超出了技术圈层,渗透到经济、政治、文化等各个领域。因此,未来的AI领导者,不仅需要懂技术,更需要具备人文关怀、社会责任感和跨界沟通的能力。这场竞赛,不仅比拼谁的机器更聪明,也比拼谁的治理更智慧。

结语

《时代》周刊的这份AI百强榜单,与其说是一份荣誉榜,不如说是一份诊断书。它精准地诊断出当前全球AI发展的脉搏与症候。

我们看到,一个以“当下影响力”为驱动的高速迭代时代已经来临,过去的功劳簿不再是未来的通行证。我们看到,中国AI力量不再是旁观者或追随者,而是以全产业链的完整姿态,成为了牌桌上最重要的玩家之一。同时,我们也看到,以13位上榜者为代表的华人力量,在全球科技舞台上扮演着日益重要的角色,其内部的多元构成也让这场全球博弈更显复杂。

最终,AI的竞争早已超越了单一算法或产品的比拼,演变成一场涵盖硬件、数据、应用、人才、治理在内的全方位、系统性的生态之争。未来的赢家,将不再是某个单项冠军,而必须是全能选手。他们需要掌握自主可控的核心技术,构建繁荣的开发者和应用生态,吸引并留住全球最顶尖的人才,同时还要在伦理和治理上展现出足够的智慧和担当。

这幅由《时代》周刊勾勒出的新格局,复杂而清晰。棋盘已经摆开,棋子各就各位,一场关乎未来十年甚至更长时间的全球科技博弈,正进入最关键的阶段。

📢💻 【省心锐评】

榜单背后是格局的重塑。单点技术的辉煌已成过往,未来属于那些能打通从芯片到伦理全链路的生态构建者。这不仅是技术之争,更是体系与远见之争。

.png)

评论