【摘要】人工智能正驱动消费领域发生深刻变革,从量身定制的个性化体验到层出不穷的智能新场景,一个“千人千面”的智能消费时代已然来临。这不仅重塑了商业模式,也对技术治理与社会伦理提出了全新挑战。

引言

在手机上输入旅行目的地,一份贴心的旅行攻略便自动生成。戴上一副AI与AR技术结合的眼镜,演讲时忘词的烦恼便成为过去。这些场景并非遥远的科幻构想,而是人工智能驱动的消费升级,正悄然发生在我们身边的现实。

近年来,人工智能技术正加速与消费领域深度融合,成为推动消费升级、激发新动能的重要引擎。国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确将“人工智能+消费提质”列为六大重点行动之一。其目标是拓展服务消费新场景,培育产品消费新业态。这一顶层设计顺应了消费结构升级的宏观趋势,为释放内需潜力注入了强大动能。

“人工智能+消费”究竟带来了怎样的改变?它未来又能创造何种新体验?商业模式与消费范式又将如何被重塑?这些问题值得我们深入探究。

一、🛍️ 量身定制,打造专属消费体验

%20拷贝.jpg)

人工智能在消费领域的首要突破,体现在其强大的个性化服务能力上。它通过深度理解用户需求,打破了传统“千人一面”的供给模式,让专属消费体验从奢侈品变成了日常可及的服务。

1.1 文旅消费的个性化浪潮

“人工智能真是旅行的好帮手。”刚刚结束假期旅行的李晓双,向我们展示了旅途中拍下的照片。清晨的古城街道,阳光倾洒;碧蓝的湖水,怀抱着澄澈的天空。这一切都源于一次临时起意的旅行。

李晓双没有充足的时间做规划,但他借助了旅游平台内嵌的人工智能大模型。他仅仅输入了目的地和个人偏好,系统便综合分析了酒店住宿、餐饮特色及交通状况,并整合了他心仪的景点,最终设计出数条风格各异的旅游线路。他选择了一条突出自然风光的路线,获得了超出预期的体验。

这个案例是AI赋能文旅产业的缩影。AI驱动的旅游出行规划、智能导览系统、文创产品迭代乃至消费行为预测,正让旅游变得越来越“贴心”。消费者的角色,也从单纯的游览观赏者,转变为更深度体验和经历的参与者。

文化和旅游部的数据显示,2025年上半年,国内居民出游人次达到32.85亿,同比增长20.6%。在个性化文旅需求日益增长的背景下,体验式旅游服务备受青睐。人工智能在此间扮演了关键角色,它高效地实现了产业供需的动态匹配,有力推动了文旅消费向细分化和沉浸化方向发展。

1.2 跨界融合重塑传统行业

改变的,远不止文旅消费。人工智能正以一种“润物细无声”的方式,渗透到衣食住行的方方面面,通过技术引领、数据驱动和场景创新,加速了跨产业的深度融合。

北京工商大学副校长毛新述指出,将人工智能技术应用于消费领域,核心在于创造更加智能化、个性化的消费体验。当前,“人工智能+消费”正形成多产业联动的态势,赋能传统消费升级。

为了更清晰地展示这种跨界融合,我们可以通过下表来观察AI在几个典型消费行业的应用模式与价值。

在海南举办的第五届中国国际消费品博览会上,一个生动的案例吸引了众人的目光。某彩妆企业带来了国内美妆行业首个“多维全息AI感官行为研究系统”。该系统通过实时监测受试者的脑电波、眼动、微表情乃至肢体语言,对“产品感官”进行定性和量化分析。这种方法极大地减少了主观判断的影响,为产品研发提供了前所未有的精准数据,让产品真正意义上更“懂”消费者。

二、🚀 深度融合,拓展多样化消费新场景

如果说个性化定制是“人工智能+消费”的1.0阶段,那么深度融合、创造全新的消费场景则是其迈向2.0阶段的核心标志。AI不仅在优化存量,更在创造增量,催生出大量前所未有的新产品、新业态。

2.1 智能终端的崛起与普及

“只需要说一声‘把空调温度调到25度’,它就能快速响应。”王女士在分享她的驾驶体验时说道,“甚至当我说‘我想去附近评分高的火锅店’,它也能立刻规划出最佳路线。”

王女士的体验,得益于AI驱动的智能座舱。这正是新能源汽车广受欢迎的原因之一。刺激这股消费热潮的,不仅仅是绿色出行的理念,更是AI带来的无限可能性。中国汽车工业协会的数据显示,2024年,我国新能源汽车产销量分别达到1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。AI驱动的智能座舱、辅助驾驶以及车联网服务,共同构成了一个全新的消费生态。

这种趋势并不仅限于汽车。智能网联汽车、智能家居、智能穿戴设备等新一代智能终端正不断涌现,它们共同编织出一张覆盖全场景的智能交互网络。

2.2 服务消费的场景创新

人工智能通过自然语言处理、计算机视觉等技术,提供了高度拟人化和精准化的交互服务,这直接催生了众多新型消费场景。虚拟试妆让消费者在家就能体验不同妆容效果;虚拟导游则能提供生动有趣的景点讲解;智能健康管理应用可以持续追踪用户的健康数据并提供个性化建议。

同时,AI也在推动线上与线下的加速融合。智慧商圈通过分析人流数据优化商铺布局与营销活动;无人零售商店借助视觉识别技术实现“拿了就走”的便捷购物;沉浸式体验空间则利用AI和XR技术,为消费者打造出虚拟与现实交融的奇妙世界。这些创新极大地丰富了消费生态,提升了服务消费的品质与广度。

2.3 消费模式的认知升级

“人工智能+消费”的深度融合,正在重塑消费者的行为决策模式。上海社会科学院经济研究所副研究员周婷认为,AI通过数据采集、路径分析与规律反馈形成了一个闭环。这与经济学中的“理性选择理论”和“信息经济学”的观点不谋而合,即信息获取越充分,消费者决策就越高效。

AI通过算法推荐、虚拟试用等方式,有效降低了消费者的搜索成本与试错成本。同时,它通过无缝的场景嵌入,激发了消费者的潜在需求,实现了从满足需求到创造需求的跃迁。

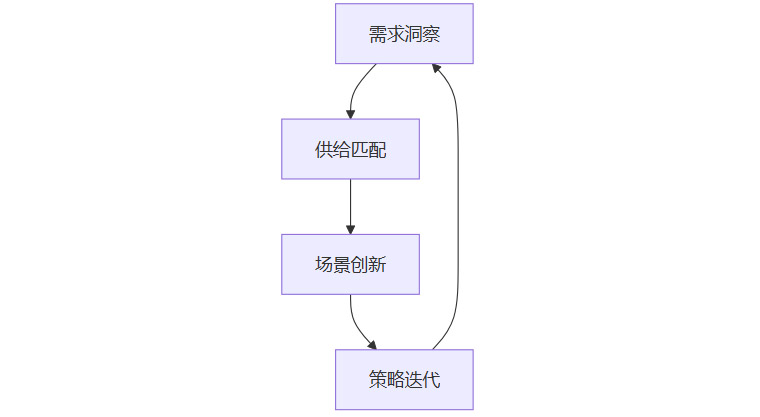

毛新述对此有更深入的阐述。他认为,数据驱动的决策模式,通过一个完整的链路重构了供需关系。这个过程可以用下面的流程图来表示。

这个“需求洞察—供给匹配—场景创新—策略迭代”的全链路重构,将过去模糊的、依赖经验的消费者行为认知,转化为了一个可量化、可预测、可干预的智能系统。

中国消费经济学会副理事长洪涛也指出,人工智能技术的应用促进了传统产业的转型升级,推动了新技术、新产品、新业态的涌现。发展以“人工智能+消费”为代表的新型消费,能够有效带动消费者群体实现“想消费、能消费、会消费、乐消费”的良性循环。

更进一步看,人工智能正在推动消费模式从满足功能性需求的体验经济,向更加突出文化认同和心理满足的认知和情感经济拓展。例如,智能管家可以根据用户的情绪状态自动调整灯光和音乐,AI助理则能在文娱、电商、养老等多个领域提供更具人文关怀的服务。这种转变,标志着消费的内涵正在发生深刻的演化。

三、🛡️ 平衡之道,智能消费的健康发展之路

%20拷贝.jpg)

“人工智能+消费”为我们描绘了一幅美好的画卷,但在这幅画卷的背后,并非全是光鲜亮丽的色彩。技术带来的便利与风险,如同一枚硬币的两面,相伴而生。如何趋利避害,确保智能消费健康发展,是摆在所有参与者面前的共同课题。

3.1 “不智能”与“太智能”的悖论

“现在很多在线客服都优先使用人工智能,但体验并不总是很好。”多次与AI客服打交道的小伙子刘奔,发现人工智能有时并没有想象中那样“智能”。他抱怨道,一些AI客服只能进行标准化的问答,无法准确识别他提供的复杂信息,更不用说理解他焦急的情绪了。

刘奔的困惑,揭示了当前AI技术的一个局限。专家指出,由于受限于技术条件,人工智能在关联推理能力和处理非结构化信息的能力上仍有不足。这需要科研机构加强跨学科研究,攻克技术难题,也需要企业在应用层面不断深化,优化产品服务。

然而,与刘奔的感受截然相反,退休教师孙凤霞则觉得“现在的人工智能在某些方面有些太‘智能’了”。前些日子,她因为牙痛,在网上用AI工具查询了补牙、种牙的相关信息。不久后,她发现自己的很多购物App和网页浏览器都像是掌握了“读心术”,开始持续不断地给她推荐相关内容,甚至推送了大量她并不需要的医疗广告。

孙凤霞为此感到担忧。“技术给生活带来了便利,但广告的精准投送,不仅是垃圾信息的问题,更可能意味着我们的网络数据信息,早已在不知不觉中流入了市场,带来了隐私泄露等安全风险。”

这两个看似矛盾的案例,共同指向了智能消费发展中的核心悖论。一方面,我们期待AI更“聪明”,能更好地理解和服务我们;另一方面,我们又担心它“太聪明”,侵犯我们的隐私,操控我们的选择。

3.2 核心挑战的系统性剖析

孙凤霞的担忧并非个例。在推动消费升级的同时,人工智能也带来了数据隐私、算法歧视、信息茧房、标准碎片化等一系列风险与挑战。这些问题相互交织,构成了一个复杂的治理难题。我们可以将这些核心挑战归纳如下表。

这些挑战的存在,说明“人工智能+消费”的发展不能仅仅依赖技术的单兵突进,必须建立一个与之相匹配的、健全的治理框架。

3.3 技术、制度与伦理的三重奏

破解上述难题,需要从技术、制度与伦理三个层面协同发力,构建一个多方参与、动态平衡的治理体系。这就像一首三重奏,三个声部必须和谐共鸣,才能奏出优美的乐章。

3.3.1 技术层面的“攻防战”

技术的进步是解决技术自身问题的关键。在隐私保护领域,一场持续的“攻防战”正在上演。

隐私加密技术。这是最基础的防线。通过端到端加密、同态加密等技术手段,可以在数据传输和处理过程中保护其机密性,降低数据滥用带来的负外部效应。

隐私增强技术(PETs)。这是一系列旨在最小化数据使用同时最大化数据安全的技术集合。例如,差分隐私技术可以在数据分析结果中加入“噪音”,使得攻击者无法通过分析结果反推出单个用户的具体信息。开发隐私号等工具,则可以切断用户真实身份与网络行为之间的直接追溯路径。这些创新工具,正试图在隐私保护与商业效率之间找到一个精巧的平衡点。

AI审计系统。建立自动化的AI审计系统,可以对算法模型和数据使用情况进行穿透式监管,确保技术应用的合法合规。这相当于为AI系统装上了一个“黑匣子”,使其决策过程不再完全不可见。

3.3.2 制度层面的“规则网”

仅有技术还不够,必须编织一张严密的制度“规则网”,为智能消费的健康发展提供坚实的制度基础。

完善算法透明机制与伦理审查。推动企业建立算法透明度报告制度,向监管机构和公众适度解释其推荐、定价等算法的核心逻辑,是防止算法歧视与操控的重要一步。同时,建立独立的伦理审查委员会,对可能引发重大伦理风险的AI应用进行前置审查。

强化用户数据权益。法律法规需要明确并强化用户对其数据(如消费记录、生物信息)的所有权、知情权和可携权。消费者应该能够方便地查询、更正、删除自己的数据,并有权拒绝将其用于个性化推荐或广告。

推动行业标准统一。标准碎片化是阻碍行业健康发展的一大障碍。应鼓励组建产业联盟,共同制定数据标注、接口协议、安全评估等基础规范。建设开源模型库,可以促进行业内的技术互认,减少重复投入和生态割裂。

建立敏感数据分级授权机制。并非所有数据都生而平等。对于消费记录、位置信息、生物特征等敏感数据,应建立严格的分级授权机制,严控其使用边界和授权范围。

3.3.3 伦理与社会共治的“压舱石”

技术和制度最终要服务于人。因此,伦理考量和社会共治是确保智能消费行稳致远的“压舱石”。

“公众也得参与进来,实现共治。”毛新述呼吁。这需要建立一个有效的公众参与机制。例如,设立算法投诉的优先响应通道,让消费者的声音能够被及时听到和处理。吸纳消费者代表、社会伦理专家等参与到企业的伦理审查过程中,可以增加决策的多元性和公正性。

此外,提升全社会的数字素养也至关重要。通过广泛的数字素养教育,提升公众对AI技术、数据隐私、算法风险的认知能力和监督能力。一个具备批判性思维的消费者群体,本身就是对技术滥用最有效的制衡力量。

通过技术、制度、伦理三个层面的协同努力,我们有望在鼓励创新的同时,防范化解风险,最终形成一个技术迭代与社会福祉相互促进的良性循环。

四、🔭 展望未来,智能消费的普惠之路

%20拷贝.jpg)

展望“十五五”时期,人工智能与消费的融合将从当前的技术驱动阶段,迈向更深层次的生态融合阶段。它将成为释放内需潜能、引领消费变革的战略性抓手,其未来的发展图景,呈现出几个清晰的趋势。

4.1 从“辅助工具”到“智能伙伴”

未来的AI消费,将不仅仅是提供一个更高效的工具,而是进化为一个更懂你的“智能伙伴”。消费模式将实现几个关键的跃迁。

从“千人一面”到“千人千面”。大规模的个性化服务将成为常态,覆盖从产品设计、生产到消费服务的全链路。

从“单一业态”到“跨界融合”。不同消费场景之间的界限将变得模糊,AI将作为底层能力,串联起购物、娱乐、健康、出行等多个领域,提供一体化的智能生活解决方案。

从“被动响应”到“主动预见”。AI将基于对用户习惯和潜在需求的深度学习,从被动响应指令,转变为主动预见需求,提供更具前瞻性的服务。

4.2 新终端与新业态的持续涌现

技术的演进将不断催生新的消费载体和商业形态。大力发展智能网联汽车、服务机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,将是未来的重点方向。

同时,AI与元宇宙、低空经济等前沿技术的融合,也将开辟全新的消费想象空间。在元宇宙中进行沉浸式购物,或通过无人机享受即时的“低空配送”服务,这些都可能在不远的将来成为现实。

4.3 普惠化与均等化的终极目标

在拥抱技术带来的巨大红利时,我们必须警惕并着力解决“智能鸿沟”与需求错配等挑战。科技的进步不应成为加剧社会分化的壁垒,而应成为促进社会公平的桥梁。

推动智能消费在更多领域实现普惠化和均等化,是其健康发展的终极目标。这意味着要特别关注老年人、残障人士以及欠发达地区人群的需求,开发更具包容性的智能产品和服务。例如,开发操作简便、具备语音交互功能的老年智能终端,或利用AI技术为残障人士提供无障碍的生活辅助。

最终的目标,是确保高质量的智能消费体验能够惠及社会的每一个角落,让每一个人都能平等地享受到技术进步带来的美好生活。

结语

“人工智能+”正以一种前所未有的深度和广度,重塑着消费的版图。从满足个性化需求的“千人千面”,到创造全新体验的智能场景,再到应对随之而来的治理挑战,我们正处在一个充满机遇与变革的时代。

通过精准的政策引导、持续的技术创新和广泛的社会协同,一个更高水平的个性化、智能化和普惠化的智能消费时代正在向我们走来。这不仅将助力我国加快培育新质生产力,畅通国内大循环,更是满足人民对美好生活向往的必由之路。

📢💻 【省心锐评】

AI消费,始于效率,成于体验,终于信任。技术是桨,规则是舵,唯有二者协同,方能驾驭智能时代的消费巨轮,驶向普惠共赢的未来。

.png)

评论