【摘要】现实世界资产(RWA)代币化在一级市场掀起资本热潮,但其二级市场的表现却异常惨淡,超过九成的项目陷入流动性枯竭的困境。这种“流动性悖论”揭示了行业从资产上链到价值流通的巨大鸿沟。文章深入剖析了导致这一现象的三大结构性症结,即资产非标性、合规摩擦与估值难题,并通过复盘典型失败案例,揭示了流动性建设的现实挑战。最后,系统性地介绍了市场为打破僵局正在探索的多种创新路径,包括定制化AMM、资产聚合、专业做市商引入及底层技术设施升级,为RWA赛道的未来发展提供了一份冷静的观察与前瞻。

引言

2025年的金融科技舞台,现实世界资产(RWA)无疑是聚光灯下的绝对主角。当贝莱德这样的传统金融航母驶入这片新兴蓝海,当全球RWA资产市值轻松突破百亿美元大关,一个宏大的叙事似乎正在变为现实。这个故事的核心很简单,就是利用区块链技术,将那些沉睡在现实世界中、流动性欠佳的资产,比如房地产、私人信贷、甚至珍稀艺术品,转化为可在链上自由流转的数字代币。理论上,这是一场解放数百万亿美元资产价值的伟大革命,它承诺带来前所未有的投资可及性和资产流动性。

但现实,往往比故事骨感得多。

当我们拨开一级市场发行的喧嚣,审视二级市场的真实交易数据时,一幅冰冷的画面浮现眼前。绝大多数RWA项目,在完成光鲜的首次发行后,便迅速陷入了沉寂。它们的代币静静地躺在链上,无人问津,交易深度薄如蝉翼。一个巨大的悖论横亘在行业面前,本应为现实资产注入流动性的RWA,自己却率先遭遇了流动性枯竭。这不仅是一种“高市值、低活力”的尴尬,更是一种危险的“流动性幻觉”。这篇文章,就是要撕开这层幻觉,深入探究其背后的结构性根源,并寻找那条通往真正繁荣的破局之路。

🌊 一、现象与悖论:冰火两重天

%20拷贝.jpg)

RWA市场呈现出一种典型的“外热内冷”格局。一级市场的热度与二级市场的冷清形成了鲜明对比,这种反差本身就值得我们深思。

1.1 一级市场的狂欢盛宴

一级市场的繁荣是肉眼可见的。无论是发行人数量、资产类别广度,还是参与的资本体量,都在以惊人的速度增长。

巨头入场:以贝莱德发行的代币化货币市场基金BUIDL为代表,传统金融巨头的入场,不仅带来了庞大的资金,更重要的是带来了市场的信心和合规的范式。

资产多样化:从最初的房地产和私人信贷,RWA的边界不断拓宽,已经涵盖了国库券、艺术品、碳信用、供应链金融票据等多种资产类型。

市值飙升:根据公开数据,2024年全球RWA代币化市场规模已稳稳站在150亿美元之上,并且仍在持续攀升。这背后是不断增长的持有人地址和项目发行方。

这一切都描绘了一幅欣欣向荣的景象,似乎昭示着一个万亿级赛道的黎明。

1.2 二级市场的落寞寒冬

然而,当我们把目光转向二级市场,也就是普通投资者可以参与交易的环节时,看到的却是另一番景象。

数据显示,超过90%的RWA代币,其二级市场交易量几乎可以忽略不计。即便是头部项目,其流动性也远不及同等市值的原生加密资产。这种困境具体体现在以下几个方面。

交易量极低:整个RWA赛道,二级市场的日均交易量仅占总市值的10%左右。这是一个非常不健康的比例,意味着大部分资产处于“锁定”状态。

买卖价差巨大:由于缺乏足够的订单深度,RWA代币的买卖价差(Bid-Ask Spread)普遍超过5%,有时甚至更高。这意味着投资者每完成一笔交易,都要承受高昂的隐性成本,这极大地抑制了交易活动。

价格发现失灵:在流动性枯竭的市场中,零星的交易很容易造成价格的剧烈波动。价格无法真实反映资产的公允价值,所谓的“市场价格”参考意义不大。

为了更直观地展示这种反差,我们可以看下面这张对比表。

这种鲜明的对比,构成了RWA领域最核心的**“流动性悖论”**。一个旨在解决流动性问题的方案,却创造了一个新的流动性黑洞。这背后,绝非偶然。

⛓️ 二、根本原因剖析:锁死流动性的三把枷锁

RWA二级市场的惨淡并非偶然,而是由其内在的基因和外部的环境共同决定的。我们可以将其归结为三把沉重的枷锁,它们环环相扣,共同锁死了流动性的释放。

2.1 枷锁一:资产非标性与估值难题

这是RWA与生俱来的“原罪”,也是最难解的症结。

2.1.1 独一无二的非标资产

我们熟悉的比特币或以太坊,是同质化代币(Fungible Token)。你手里的一个比特币和我手里的一个比特币,没有任何区别,可以完全互换。这为它们构建统一、深度的交易市场提供了基础。

但RWA完全不同。每一份RWA背后锚定的资产,几乎都是非标准化的(Non-Standard)。

房地产RWA:A项目代币化的是纽约曼哈顿的一栋写字楼,B项目代币化的是东京涩谷的一套公寓。它们的地理位置、楼龄、租金回报率、法律权属都截然不同。你无法将A项目的代币与B项目的代币放在一个交易池里进行无差别交易。

私人信贷RWA:一笔给科技初创公司的过桥贷款,和一笔给成熟制造业企业的设备抵押贷款,其借款人信用、抵押物、利率、期限都千差万别。

这种高度的异质性,直接导致了流动性的碎片化。市场无法形成一个像“ETH/USDC”这样统一的、能汇聚全球流动性的交易对。相反,每一个RWA项目都形成了一个独立的、微型的、封闭的市场,流动性被割裂在成百上千个这样的“孤岛”之中。

2.1.2 失灵的链上估值

与非标性相伴而生的,是估值难题。

原生加密资产的价格,由全球成千上万的交易者通过高频的链上交易实时“发现”。其价值内生于链上共识。但RWA的价值根植于链下。一栋房产的价值,取决于地段、市场行情、租金收入等一系列链下因素。

这就带来一个核心矛盾,链上代币的高频交易属性,与链下资产的低频估值属性,存在着天然的错配。

数据源依赖:RWA代币的价格需要依赖链下的权威评估报告。但这些报告通常是按季度甚至按年更新的,远跟不上链上交易的需求。

预言机困境:虽然预言机(Oracle)技术可以把链下数据喂给区块链,但对于RWA而言,它面临两大挑战。一是没有一个像股票交易所那样高频、权威的数据源可供喂送;二是谁来为这个数据的权威性背书?如果数据源被操纵,将引发灾难性后果。

信息不对称:普通投资者很难获取底层资产的详尽信息并做出准确判断。这种严重的信息不对称,使得买卖双方难以就公允价值达成共识,自然也就抑制了交易的发生。

我们可以通过下表,更清晰地看到RWA与原生加密资产在核心属性上的巨大差异。

2.2 枷锁二:合规摩擦与准入壁垒

如果说非标性是RWA的技术和商业难题,那么合规就是一道难以逾越的法律高墙。

2.2.1 证券属性与监管枷锁

在绝大多数司法管辖区,由于RWA代币代表了对底层资产的某种权益(如所有权、收益权),它几乎都被认定为**“证券”**。

一旦被定性为证券,就必须接受最严格的金融监管。这意味着RWA的发行和交易,都必须遵循一套复杂的法律框架,包括但不限于。

发行人资质审核

详尽的信息披露

投资者保护条款

这些规定虽然保护了投资者,但也给RWA的自由流通带来了巨大的合规摩擦。

2.2.2 KYC/AML与“白名单”制度

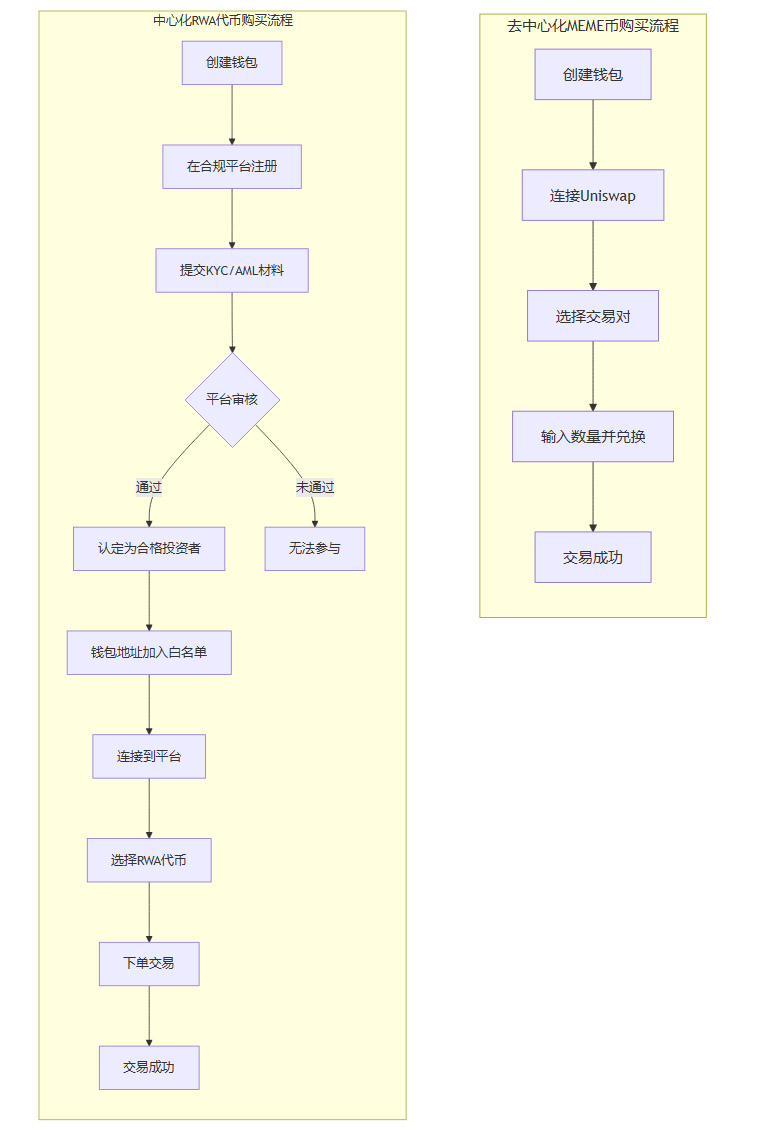

为了遵守反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)法规,RWA交易平台必须对所有参与者进行严格的身份验证。这直接导致了**“许可制”或“白名单”交易模式**的出现。

这意味着,你不能像在Uniswap上那样,仅凭一个钱包地址就自由买卖。你必须。

向平台提交个人身份证明、地址证明、资金来源证明等一系列文件。

通过平台的审核,被认定为“合格投资者”(通常有较高的资产门槛)。

你的钱包地址被加入该特定RWA代币的交易“白名单”后,才能进行买卖。

这个过程,不仅繁琐耗时,更重要的是,它将绝大多数普通投资者拒之门外,极大地限制了潜在的交易对手范围。一个只有少数“富人”才能参与的市场,其广度和深度可想而知。

我们可以用一个流程图来直观对比两者的差异。

这个流程图清晰地显示了RWA交易中沉重的**“合规税”**。它扼杀了DeFi最引以为傲的开放性和无许可性,使得RWA市场变成了一个个小众的、封闭的俱乐部。

2.3 枷锁三:市场基础设施与做市机制缺失

一个成熟的金融市场,离不开完善的基础设施,尤其是专业的做市商。而这恰恰是当前RWA生态最薄弱的一环。

2.3.1 专业做市商的缺位

在股票或主流加密货币市场,**做市商(Market Maker)**扮演着至关重要的角色。他们通过同时提供买入和卖出报价,为市场注入流动性,确保投资者随时都能找到交易对手,并维持一个较小的买卖价差。

但在RWA领域,专业的做市商严重缺位。原因很简单,做市无利可图,甚至风险巨大。

交易量太低:做市商的利润主要来源于买卖价差和交易返佣。在一个几乎没有交易的市场里,做市商无法覆盖其资金成本和运营成本。

风险敞口大:由于RWA估值困难且价格不透明,做市商很难对冲其持仓风险。一旦底层资产出现问题,做市商可能会面临巨额亏损。

资产特性不匹配:做市商擅长的是对标准化、高流动性的资产进行高频交易。而RWA这种低周转、慢定价的资产,完全不符合他们的业务模型。

2.3.2 原生DeFi工具的水土不服

有人可能会问,DeFi世界不是有**自动化做市商(AMM)**吗?比如Uniswap。

理论上可行,但实践中困难重重。传统的AMM模型(如x * y = k)是为波动性高、交易频繁的原生加密资产设计的。直接将其套用在RWA上,会产生严重的水土不服。

巨大的滑点:由于流动性池通常很浅,即便是小额交易,也可能导致巨大的价格滑点,交易体验极差。

无常损失风险:虽然RWA价格波动性低于加密货币,但由于其价格更新滞后,当链下真实价值发生变化而链上价格未能及时跟随时,流动性提供者(LP)将面临被套利者“精准打击”的风险,从而产生事实上的无常损失。

激励失灵:传统的流动性挖矿,通过分发治理代币来激励LP。但对于追求稳定回报的RWA投资者来说,这种高波动的激励方式吸引力有限。

这三把枷锁——非标性、合规墙、基建荒——共同导致了RWA二级市场的流动性困局。它告诉我们,仅仅把资产“搬上链”是远远不够的,打通从“上链”到“流通”的“最后一公里”,才是真正的挑战所在。

🥀 三、失败案例复盘:倒在“最后一公里”的先行者

%20拷贝.jpg)

理论的苍白,需要现实的案例来印证。虽然我们在此隐去具体项目名称,但通过对几类典型失败案例的复盘,可以更深刻地理解RWA项目是如何在解决了发行难题后,最终倒在流动性建设的“最后一公里”上的。

3.1 案例一:被“锁死”的房地产RWA

一类早期的房地产代币化平台,曾备受瞩目。它们成功地将美国、欧洲等地的多处房产分割成代币,并在一级市场面向合格投资者发售。投资者购买代币后,可以定期获得租金收益分红。

发行阶段:项目通过精美的包装和稳定的预期回报,吸引了第一批投资者,成功完成了募资。

流动性困局:然而,当这些投资者试图在平台的二级市场出售代币时,却发现根本找不到买家。

定价失灵:由于每处房产都不同(非标性),且缺乏权威的实时估值,买卖双方对价格的预期差距巨大。卖家希望以最新的评估价出售,而买家则希望有折扣。

参与者有限:严格的KYC和合格投资者门槛(合规摩擦),使得潜在买家群体极小。

结果:平台的订单簿上挂单稀疏,常年无人问津。代币的年均换手率极低,投资者 фактически “买入即锁死”,资产流动性形同虚设。所谓的“代币化提升流动性”成了一句空话。

3.2 案例二:缺乏共识的小众资产RWA

另一类项目专注于艺术品、收藏品、碳信用等更小众的资产类别。它们利用NFT等技术,将这些独特资产的所有权或收益权代币化。

发行阶段:凭借新颖的概念和潜在的高回报,这些项目在牛市期间吸引了大量关注,市值也一度水涨船高。

流动性困局:但当市场情绪降温,流动性问题便暴露无遗。

估值主观性强:艺术品这类资产的价值高度主观,缺乏公允的定价标准(估值难题)。市场好的时候,可以有很高的溢价;市场差的时候,可能一文不值。

筹码高度集中:代币往往集中在少数早期参与者手中,缺乏广泛的散户基础。

结果:月度活跃地址和交易笔数极低。一旦有大户试图抛售,市场根本没有足够的承接盘,价格会瞬间崩盘。在流动性枯竭时,甚至会出现无人接盘的极端情况,代币彻底失去价值。

3.3 案例三:机构的“独角戏”——代币化基金

以贝莱德的BUIDL为代表的代币化基金,虽然在规模和合规性上达到了新的高度,但其二级市场的流动性同样堪忧。

发行阶段:凭借发行方的强大背书,这类基金在机构投资者中大受欢迎,资金规模迅速增长。

流动性困局:问题在于,它的设计初衷更多是作为机构间结算和资产管理的工具,而非面向公开市场的交易产品。

持有者高度集中:绝大部分代币都由少数几家大型机构持有,它们买入的目的是长期配置,而非短期交易。

交易场景缺失:缺乏散户和专业做市商的参与,二级市场几乎没有交易活动。虽然理论上可以在链上点对点转让,但实际上很少发生。

结果:尽管市值庞大,但其二级市场更像一个“静态展示柜”,而非一个活跃的交易市场。它展示了RWA的可能性,却没有解决普通投资者的流动性需求。

这些案例从不同侧面共同指向了一个结论,RWA项目的成功,发行只占30%,而后续的流动性建设和市场运营占70%。任何忽视“最后一公里”建设的项目,无论其底层资产多么优质,最终都难逃沦为“僵尸资产”的命运。

💡 四、破局探索:寻找流动性的“解药”

%20拷贝.jpg)

面对严峻的挑战,市场并未坐以待毙。行业内的先行者们正在从技术、产品、机制等多个维度,积极探索打破RWA流动性僵局的创新路径。

4.1 路径一:AMM的“外科手术”式改造

既然传统的AMM水土不服,那么就对其进行“外科手术”式的定制化改造,使其适应RWA的独特属性。

4.1.1 借鉴稳定币AMM模型

Curve Finance为稳定币交易设计的AMM模型,其核心思想是在价格锚定点附近提供极高的流动性深度和极低的滑点。这一思路可以被借鉴到RWA领域。

原理:针对那些价值相对稳定、波动率较低的RWA(如代币化国债、高评级债券),可以设计类似的“稳定资产AMM”,将流动性集中在资产净值(NAV)附近的一个极窄的价格区间内。

优势:能够为小额交易提供极佳的交易体验,有效降低滑点,促进价格发现。

4.1.2 窄带做市与动态调整

更进一步的创新是窄带做市(Concentrated Liquidity),并结合预言机进行动态调整。

原理:流动性提供者不再将资金均匀分布在整个价格曲线上,而是可以主动选择一个很窄的价格范围来提供流动性(例如,只在资产净值的±1%范围内做市)。

动态机制:结合权威的链下预言机价格,这个“窄带”可以动态地跟随资产净值的变化而移动。这既提高了资金效率,又极大地降低了LP面临的无常损失风险。

定位:在这种模式下,AMM不再是唯一的交易场所,而是作为小额交易的“最后一公里”解决方案。大额的交易则被引导至更适合的RFQ(报价请求)系统或定期举行的批量拍卖中。

4.2 路径二:化零为整的聚合与指数化

既然单个RWA项目流动性差,那么能否将许多个小型项目“打包”起来,形成一个更大、更多元化的资产池呢?

4.2.1 构建指数型产品

模仿传统金融中的ETF(交易型开放式指数基金),可以聚合多个同类型的RWA项目,构建一个RWA指数型产品。

例子:创建一个“美国商业地产RWA指数”,其成分包括来自不同项目的10个商业地产代币。投资者购买这个指数代币,就相当于一揽子投资了这10个地产项目。

优势:

风险分散:避免了单一项目失败带来的巨大风险。

流动性汇聚:将原本分散在10个小池子里的流动性,汇聚到一个大的指数池中,显著提升了市场深度。

降低认知门槛:投资者无需研究每一个底层资产,只需判断该资产类别的整体走势即可。

4.2.2 多资产混合流动性池

更灵活的方式是利用Balancer V3这类支持多资产混合的协议,构建一个跨类别的RWA流动性池。

例子:一个流动性池中可以同时包含房地产ETF代币、代币化国债、碳信用代币,甚至一些蓝筹原生加密资产。

优势:能够满足不同风险偏好投资者的需求,吸引更多样化的资金进入。同时,池内资产可以相互提供流动性,形成“池内定价-场外大宗成交”的良性循环。

4.3 路径三:专业力量的引入与激励

要让市场真正运转起来,离不开专业机构的参与和合理的激励机制。

4.3.1 拥抱专业RWA做市商

随着市场的成熟,引入专业的、持牌的机构做市商是必由之路。这些机构拥有雄厚的资本、先进的定价模型和风控能力。

模式:项目方或平台可以与做市商签订协议,由做市商为特定的RWA代币提供持续的双边报价,保障市场的基本流动性。

合规流动性池:结合自动化的KYC/AML验证工具,可以创建合规的流动性池,允许这些机构资金安全、高效地参与做市。

4.3.2 设计合理的流动性激励

对于吸引普通用户参与,需要设计比传统流动性挖矿更精巧的激励方案。

双重收益:LP不仅可以获得交易手续费分成,还可以获得来自底层RWA资产的真实收益(如租金、利息)。这种“真实收益”的激励,对风险偏好较低的投资者更具吸引力。

长期激励:通过锁定流动性获得额外奖励等方式,鼓励用户提供长期的、稳定的流动性,而非“挖提卖”式的短期投机。

4.4 路径四:底层技术与生态协同

最后,流动性的提升也依赖于整个区块链基础设施的升级和生态系统的协同。

技术升级:

跨链互操作:利用Chainlink CCIP、LayerZero等协议,让RWA资产可以在不同区块链之间自由流转,打破链间壁垒,触达更广泛的用户和流动性。

AI驱动的预言机:发展更智能的预言机,能够整合多源数据,进行动态分析,为RWA提供更公允、更高频的估值参考。

生态协同:

渠道互补:通过合规的中心化交易所(CEX)吸引传统投资者,同时在去中心化交易所(DEX)上服务加密原生用户,打通不同用户群体之间的流动性闭环。

DeFi可组合性:让RWA代币能够无缝地接入Aave、Compound等主流DeFi借贷协议,作为合格的抵押品。这不仅能释放RWA的资本效率,更能为其创造丰富的应用场景,从而内生性地驱动流动性需求。

总结

RWA的“流动性幻觉”破灭,并非宣告这个赛道的失败,而是一次及时的、必要的“祛魅”。它让我们清醒地认识到,将现实资产代币化,仅仅是万里长征的第一步。真正的挑战,在于如何围绕这些独特的数字资产,构建起一套全新的、与之相匹配的流动性基础设施和市场生态。

从非标到标准化聚合,从合规壁垒到自动化验证,从估值黑盒到透明定价,从DeFi工具的水土不服到量身定制的解决方案,我们看到整个行业正在艰难但坚定地向前探索。

这条路注定漫长。它需要技术创新、产品打磨、监管沟通和市场教育的协同并进。但可以预见的是,一旦跨越了流动性这道天堑,RWA所能释放的能量,将深刻地重塑我们所知的金融世界。未来的赢家,不会是那些仅仅满足于发行的项目,而将是那些真正为资产的自由流通和价值发现,铺平了“最后一公里”道路的建设者。

📢💻 【省心锐评】

RWA的本质不是上链,是流通。别再迷恋发行的虚假繁荣,搞定二级市场的流动性,才是从PPT迈向现实的唯一路径。

.png)

评论