【摘要】台风“桦加沙”揭示了城市应急管理的被动性。真实数据资产(RDA)通过将城市数据标准化、资产化,为构建主动预测、自我调节的“数字免疫系统”提供了技术基石,驱动城市治理向全周期、数据驱动的模式跃迁。

引言

九月末的南粤大地,刚刚经历了一场名为“桦加沙”的强台风洗礼。9月24日,它携着狂风、暴雨和风暴潮在广东阳江登陆,所到之处,电力中断、通讯失联、基建受损。为了保障民众安全,广东多地果断启动了停课、停工、停产、停运、停业的“五停”措施。这是一种必要的决断,也是一种沉重的社会成本。

随着台风影响减弱,自9月25日起,广州、东莞等城市开始逐步解除“五停”,紧张有序地恢复生产生活和交通秩序。抢险队员奔赴一线,电力工人彻夜奋战。据统计,仅在台风影响下,就有超过5.63万用户供电中断,超过3900个通信基站一度停摆。这些数字背后,是城市应急体系高效运转的证明,却也无法掩盖一个更深层次的问题。

我们城市的治理模式,在面对这类极端天气事件时,依然更多地表现为一种被动响应。预警发出,全城静默,灾后全力抢修。这种依赖经验和事后补救的模式,尽管在一次次考验中不断完善,但其固有的滞后性,决定了我们总是在“亡羊补牢”,社会经济为此付出的代价是巨大的。

挑战催生变革。传统智慧城市的建设,在灾害面前似乎总显得力不从心。而一种新的技术范式,真实数据资产(Real Data Assets, RDA),正为我们描绘一幅全新的图景。它让我们得以构想,能否为城市建立一个如同生物体般的“数字免疫系统”?一个能够主动感知威胁、提前预测风险、在灾害中自我调节、在灾后快速“愈合”的智能生命体。

这篇文章,将以台风“桦加沙”为引,深入探讨RDA如何成为构建这一“数字免疫系统”的技术基石。我们将剖析它如何贯穿事前、事中、事后全周期,驱动城市治理完成从“经验主义”到“数据科学”的根本性跃迁,最终让我们的城市在不确定的未来面前,变得更加坚韧与智慧。

一、💡 “数字免疫系统”的诞生,城市治理的范式革命

%20拷贝.jpg)

在探讨解决方案之前,我们必须清晰地认识到问题的根源。现代城市是一个极其复杂的巨系统,其脆弱性与它的繁华程度成正比。

1.1 传统智慧城市的“阿喀琉斯之踵”

多年来,“智慧城市”的口号响彻云霄。我们铺设了无数的传感器,架设了海量的摄像头,构建了各种数据大屏。然而,在“桦加沙”这样的极端考验面前,这些“智慧”设施的效能似乎并未完全发挥。其根本症结在于以下几点。

1.1.1 数据的“孤岛”与“沼泽”

城市的数据被分割在交通、气象、水务、电力、公安等不同部门的服务器里,形成了一个个**“数据孤岛”**。每个部门都拥有自己的一亩三分地,数据标准不一,接口各异,跨部门的数据融合与协同分析举步维艰。应急指挥中心的大屏上,可能展示着来自气象局的台风路径图,却无法实时叠加显示水务局的管网压力数据和交通局的实时路况数据。

更糟糕的是**“数据沼泽”。我们拥有海量的数据,但其中充斥着大量质量低下、真伪难辨、未经清洗的“脏数据”。这些数据不仅无法提供决策支持,反而可能误导判断,让管理者陷入信息的泥潭。在灾害来临的黄金窗口期,决策者需要的不是数据量,而是高质量、可信赖的数据洞察**。

1.1.2 治理的“经验依赖”与“事后思维”

由于缺乏高质量的融合数据和有效的预测模型,城市治理很大程度上仍然依赖于历史经验。管理者会根据以往台风的经验来部署防汛物资,划定危险区域。这种模式在应对常规性、重复性的事件时或许有效。

但是,气候变化正让极端天气事件变得越来越不可预测。台风的路径可能更加诡异,降雨强度可能突破历史极值。当新的、未知的风险模式出现时,过往的经验就可能成为决策的陷阱。从事后看,“五停”是保障生命安全的万全之策,但从事前看,如果能更精准地预测影响范围和强度,是否可以实现更精细化的管控,从而减小社会停摆的成本?这种“事后思维”正是传统治理模式的局限所在。

1.2 “数字免疫系统”的构想与核心机制

面对传统模式的困境,我们需要一种全新的思维框架。借鉴生物学,一个健康的生命体拥有一套精密的免疫系统,它并非在生病后才开始工作,而是时刻保持警惕,主动防御。城市,这个“社会有机体”,同样需要这样一套系统。

“数字免疫系统”的核心,是模拟生物免疫机制,构建一个感知-预测-响应-调节的全周期闭环智能体系。

这个构想听起来很美好,但要让它从蓝图走向现实,就必须解决最根本的问题,数据。如何让那些分散、异构、真伪难辨的数据,变成能被“免疫系统”识别和利用的、标准化的“抗原”信息?这正是RDA登场的舞台。

1.3 RDA,激活“免疫系统”的关键“数据抗体”

RDA,即真实数据资产(Real Data Assets),不是又一个大数据概念的包装,而是对数据本质的一次重塑。它旨在通过技术手段,将原始的、混沌的数据,转化为可确权、可追溯、可计算、可信赖的标准化数字资产。

1.3.1 RDA的定义与技术内涵

简单来说,RDA就像是为每一份有价值的城市运行数据,颁发了一张唯一的、不可篡改的“数字身份证”。这张身份证记录了数据的来源、时间、内容摘要以及流转过程。其技术底座主要依赖于区块链、物联网(IoT)和隐私计算等前沿技术的融合。

物联网(IoT) 担任“数据捕手”。城市中的传感器、智能电表、水压计、摄像头等设备,源源不断地采集着一手的物理世界数据。

区块链 扮演“信任机器”。每一条通过验证的数据,其“指纹”(哈希值)和关键信息都会被记录在分布式账本上。由于区块链的不可篡改和去中心化特性,这份数据的存在性、真实性和归属权得到了技术背书。

隐私计算 担当“安全卫士”。在数据需要跨部门共享和计算时,联邦学习、多方安全计算等技术可以在不暴露原始数据的情况下,实现“数据可用不可见”,从而在保障数据安全和个人隐私的前提下,释放数据价值。

通过这套组合拳,城市中杂乱无章的数据流,被封装成一个个独立的、标准化的RDA。它们不再是模糊不清的比特流,而是具备了资产属性的、可用于AI计算的“标准件”。

1.3.2 RDA的核心特性,为何与众不同?

RDA的革命性体现在其独特的资产属性上,这使其与传统的大数据概念有着本质区别。

可确权(Verifiable Ownership)

传统数据“谁使用、谁受益”,但“谁拥有”却是一笔糊涂账。RDA通过区块链技术,明确了数据的所有权归属。这意味着,无论是政府部门、企业还是个人,其贡献的数据都能被清晰地确权,这为后续的数据共享、交易和价值分配奠定了基础,从根本上解决了“不愿共享”的难题。可追溯(Traceability)

每一份RDA的产生、流转、计算过程,都在链上留下了不可磨灭的痕迹。如果一份用于决策的数据出了问题,可以轻松追溯到其源头和处理的每一个环节。这种全生命周期的可追溯性,对于建立城市治理的责任体系至关重要。可计算(Computability)

原始的异构数据是无法直接被AI模型利用的。RDA通过标准化的封装,将不同来源、不同格式的数据(如交通流量的数字、监控画面的图像、社交媒体的文本)转化为统一的、机器可读的格式。这就像是为AI模型准备了标准化的“养料”,让大规模、跨领域的智能计算成为可能。可信与安全(Trust and Security)

这是RDA能够打破“数据孤岛”的关键。在隐私计算技术的加持下,A部门可以在不把自己的原始数据交给B部门的情况下,与B部门共同完成一项联合分析任务。例如,交通部门和气象部门可以联合预测暴雨对交通的影响,而无需担心各自的核心数据泄露。这种**“数据不动模型动”**的模式,是实现跨部门高效协同的金钥匙。

1.3.3 RDA与传统大数据的区别

为了更清晰地理解RDA的先进性,我们可以通过一个表格来对比它与传统大数据的差异。

可以看出,RDA并非简单地将数据“搬上链”,而是从根本上改变了数据的生产关系和价值范式。它将数据从一种被动的、待加工的“资源”,提升为一种主动的、可计算的“资产”。正是这种质的飞跃,为构建城市的“数字免疫系统”提供了最坚实的地基。有了这些标准化的“数据抗体”,城市才能在海量信息中精准识别出“病毒”,并启动智能化的防御和修复机制。

二、⚙️ 全周期闭环,RDA在台风应对中的实战演练

%20拷贝.jpg)

理论的先进性最终要通过实践来检验。让我们回到台风“桦加沙”的场景中,推演一个基于RDA的“数字免疫系统”将如何运作。它不再是分割的、孤立的行动,而是一个贯穿事前、事中、事后的全周期闭环。

2.1 事前预警,从“被动接招”到“先知先觉”

在台风“桦加沙”登陆前的72小时、48小时、24小时,城市的“数字免疫系统”就已经进入了高度活跃状态。

2.1.1 多源RDA的融合与推演

系统的感知层开始高速运转,将来自四面八方的数据转化为标准化的RDA,并汇入AI推演模型。这些数据包括但不限于。

气象RDA

来自国家气象卫星、区域雷达阵列、地面自动气象站的高精度数据,包括风速、气压、降雨量、台风路径概率等,被实时封装。地理RDA

城市的高精度三维地理信息模型(CIM/BIM),包含每一栋建筑的高度、结构、年代,每一条街道的坡度,每一个地下管网的分布和容量。设施RDA

来自电网的实时负荷数据、变电站健康状态;来自水务系统的管网压力、易涝点水位传感器数据;来自通信运营商的基站分布和承载能力数据。社会RDA

来自社交媒体、新闻门户的舆情数据,通过自然语言处理技术分析市民对台风的关注点和恐慌情绪;来自交通系统的实时车流量、人流量数据。

这些原本分散在各处的数据,在RDA的框架下被赋予了统一的“身份”,得以在同一个“沙盘”上进行融合。AI模型不再是处理单一的变量,而是面对一个动态的、多维的城市数字孪生体。

2.1.2 “像素级”的风险预测

基于融合后的RDA,AI模型开始进行超前推演,其输出的不再是“全市将有大到暴雨”这样的宏观预警,而是“像素级”的精准风险地图。

内涝点预测

模型结合降雨量预测(气象RDA)和排水管网容量、地形坡度(地理/设施RDA),可以模拟出未来12小时内,城市中具体哪些街道、哪些小区地下车库存在内涝风险,甚至可以预测积水深度。重庆的“1361”数字化体系已经实现了类似应用,通过对社区风险的全域监测,将应急响应速度提升了60%。电力中断预测

模型可以识别出哪些区域的电线杆、变压器建设年代久远(设施RDA),且恰好位于台风最大风力路径上(气象RDA),从而高概率地预测出可能发生电力中断的片区。交通拥堵预测

在发布疏散或避险通知后,模型可以模拟不同区域的人流、车流去向(社会RDA),并结合路网容量(地理RDA),提前预测出哪些主干道、高架桥将成为拥堵点,为交通疏导提供决策依据。

2.1.3 主动精准的防御部署

有了这些精准的预测结果,城市的防御部署就从“大水漫灌”变成了“精准滴灌”。

预警发布

应急管理部门可以向特定街道、特定小区的居民,通过手机App、社区广播等方式,推送“您所在区域预计3小时后积水将达到30厘米,请将车辆移至高处”这样的个性化预警。资源预置

抢险队伍、抽水泵、沙袋等应急物资,不再是平均分配或凭经验堆放在几个固定仓库,而是提前部署到AI预测出的高风险内涝点附近。隐患排查

在台风到来前,系统可以自动生成一份高风险隐患清单,例如“XX路XX号广告牌有被大风吹落风险”、“XX小区老旧窗户存在安全隐患”,并自动派单给对应的城管、街道办等部门进行加固或拆除。光明网的数字化城市运行中心已有实践,通过物联网采集数据,AI可提前30分钟预警桥梁位移异常,将治理精准化率提升了30%。

通过这一系列操作,城市在灾害到来之前,就已经打了一场漂亮的“信息战”,将大量的风险消弭于无形。

2.2 事中调度,从“各自为战”到“一盘棋”

当台风“桦加沙”登陆,狂风暴雨来袭时,城市的应急指挥中心不再是一个信息孤岛,而是一个真正的“智慧大脑”。

2.2.1 动态的城市“数字孪生”战场

指挥中心的大屏上,呈现的是一个实时、动态的城市数字孪生体。

实时灾情RDA

无人机在风雨中巡检,传回的图像被AI实时分析,自动识别出倒伏的树木、中断的道路,并生成标准化的灾情RDA。

遍布城市的积水传感器、电力传感器,将其读数实时转化为RDA,在地图上点亮一个个告警信号。

市民通过“随手拍”App上传的现场照片和视频,经过位置匹配和AI识别,也成为灾情RDA的一部分,构成了官方视角之外的重要补充。

所有这些实时的RDA,让管理者对战场的态势有了全局、即时的掌控。哪里道路中断,哪里人员被困,哪里急需救援,一目了然。

2.2.2 AI驱动的智能调度

基于这个动态的“战场地图”,AI调度引擎开始发挥关键作用,实现了资源的最优配置。

应急路径动态规划

当一支抢险队需要前往某个故障点时,系统不再是简单地规划一条“最短路径”。它会结合实时路况RDA(哪些路已中断、哪些路已拥堵),动态计算出一条**“最快可达路径”**,并实时下发到抢险车辆的导航终端。交通信号智能控制

为了保障应急车辆通行,或引导市民从危险区域撤离,系统可以接管沿途的交通信号灯,开辟出一条“绿色通道”。同时,对外围交通进行智能调节,避免产生新的拥堵。跨部门协同联动

一个典型的场景是,系统发现某处因树木倒伏(园林部门RDA)砸断了电线(电力部门RDA),并造成了交通堵塞(交通部门RDA)。此时,系统会自动生成一个协同工单,同时派发给园林、电力、交警三个部门,并为他们规划好协同作业的流程和路径。这种“发现问题—派单处置—反馈评价”的闭环管理,将事件处置效率提升了惊人的75%。

2.2.3 民生保障的精细化管理

在灾害中,保障民生是重中之重。RDA同样能在此发挥巨大作用。

电力智能调度

当部分区域供电中断不可避免时,电力调度系统可以基于实时的电网负荷RDA,进行毫秒级的智能削峰填谷。它会优先保障医院、指挥中心、水源地、通信基站等关键部门的用电,并对居民区进行轮流供电,最大限度减小对市民生活的影响。物资精准投放

系统可以根据各区域被困人口数量、物资消耗速度等RDA,精准计算出食品、饮用水、药品等生活物资的需求量,并调度无人机或冲锋舟进行“点对点”的精准投放,避免了传统物资发放的混乱和浪费。

在事中阶段,RDA构建的“数字免疫系统”就如同一位冷静、高效、全知全能的战场指挥官,让城市的应急响应能力发生了质的飞跃。

2.3 事后恢复,从“一地鸡毛”到“井然有序”

台风过境,留下一片狼藉。传统的恢复工作往往是混乱且低效的。管理者面对的是海量的、碎片化的灾情报告,需要花费大量时间进行人工勘察、汇总和评估,然后才能制定修复计划。这个过程不仅缓慢,而且难以做到最优。

而基于RDA的“数字免疫系统”,则将事后恢复变成了一场精准的“外科手术”。

2.3.1 精准定损,一图知全局

恢复的第一步是精准定损。系统通过多种渠道,快速生成一份标准化的、可计算的“城市灾损资产报告”。

空天地一体化勘察

无人机集群按照预设航线,对重点区域进行高密度巡检,拍摄高清影像。AI算法自动从影像中识别出倒伏的树木、受损的房屋、中断的道路、积水的区域,并将其位置、受损程度等信息,自动生成为标准化的灾损RDA。

天上的卫星图像则提供了更宏观的视角,用于评估大范围的农田、水利设施受损情况。物联网实时反馈

城市中预埋的物联网传感器,如桥梁位移传感器、电力线路故障指示器、水位计等,它们的数据在灾后自动汇总,构成了基础设施健康状况的第一手RDA。社会化众包评估

每一位市民都可以成为灾情报送员。他们通过手机App上传的现场照片和文字描述,经过AI的语义分析和位置聚合,同样可以转化为可信的灾损RDA,与官方数据进行交叉验证,填补了专业勘察力量无法覆盖的毛细血管区域。

通过这种方式,指挥中心在灾后数小时内,就能得到一份动态更新、全面精准的城市三维受损地图。这份地图上,每一处损伤都是一个可计算的数据资产,为下一步的科学决策提供了坚实基础。

2.3.2 科学重建,让每一分资源都用在刀刃上

有了精准的“灾损地图”,科学重建便成为可能。AI模型会基于这些灾损RDA,结合城市运行的基础数据,自动生成一份动态的、多目标的恢复优先级排序方案。

这个方案的决策逻辑不再是“先修主干道”这样的简单经验,而是复杂的加权计算。

系统不仅能给出优先级,还能为抢险队伍自动规划任务包和最优路径,将人力、设备、物资等资源进行最合理的组合与调度。例如,在评估了福建、广东等地500多处水利工程受损点位后,系统可以统筹所有抢险队伍和可用物资,生成一个全局最优的抢修方案,避免了队伍的空跑和物资的等待。

2.3.3 “免疫记忆”的形成与系统进化

恢复工作的结束,并不是“数字免疫系统”工作的终点,而是新一轮学习的开始。

系统会将本次应对“桦加沙”的全过程数据,包括事前预测的准确率、事中调度的效率、事后恢复的各项指标,全部进行归档和分析。

模型优化

如果AI模型预测某地会内涝,但实际并未发生,系统会反向追溯原因,可能是某个新修的泵站数据未被纳入。通过这次学习,模型在下一次预测时就会更加精准。预案迭代

如果事中调度发现,某个路口的交通信号灯控制策略反而加剧了拥堵,系统会记录下这个失败案例,并对预案进行修正。设施升级建议

系统会分析所有灾损RDA,找出那些在历次台风中反复受损的“脆弱点”,例如某个低洼地带的变电站、某段设计标准偏低的防洪堤。然后,它会向规划、建设部门生成一份**“城市基础设施加固升级建议报告”**,将灾后重建与提升城市长期韧性结合起来。

通过这种不断的复盘、学习和进化,城市“数字免疫系统”的“免疫力”会越来越强。它形成了宝贵的**“免疫记忆”**,让城市在面对下一次风雨时,能够表现得更加从容、睿智。

三、🚀 RDA的核心价值,重塑城市治理的底层逻辑

%20拷贝.jpg)

RDA驱动的“数字免疫系统”在台风应对中的表现,仅仅是其巨大价值的一个缩影。从更深层次看,RDA正在重塑城市治理的底层逻辑,推动一场深刻的范式革命。

3.1 数据可信与可用,从“沙上建塔”到“坚实地基”

过去,智慧城市的建设常常被诟病为“沙上建塔”。各种应用和模型,都建立在质量堪忧、来源不明的数据之上,其决策结果的可靠性自然大打折扣。

RDA的出现,从根本上解决了这个问题。它通过技术手段,为数据提供了真实性、完整性、可追溯性的背书。当城市管理者拿到的每一份数据,都像银行账户里的数字一样清晰可信时,基于数据的科学决策才真正有了坚实的地基。这份信任,不是基于某个部门的信誉,而是基于代码和算法的共识,是一种机器信任,它更加稳固和持久。

3.2 治理模式升级,从“经验拍板”到“数据说话”

RDA最核心的价值,是推动城市治理模式从**“经验治理”向“数据治理”**的根本性跃迁。

在“经验治理”时代,决策往往依赖于少数专家的知识和领导的个人经验。这种模式在简单、确定的环境中或许有效,但在应对现代城市面临的复杂、不确定性挑战时,则显得力不从心。

RDA将海量、异构的城市运行数据,转化为了可计算、可分析、可决策的标准化资产。这意味着,决策者可以。

看清现状 通过融合多源RDA,获得对城市运行状态前所未有的全局、实时洞察。

预见未来 利用AI模型对RDA进行推演,模拟不同决策可能带来的后果,从而选择最优方案。

评估效果 通过对决策执行前后的RDA进行对比分析,量化评估政策或措施的实际效果。

当“数据说话”成为常态,城市的治理就摆脱了主观臆断的束缚,迈向了科学化、精细化、智能化的新阶段。

3.3 安全与韧性的内生增长

一个强大的免疫系统,不仅要有攻击能力,更要有保护自身不受伤害的机制。RDA在释放数据价值的同时,也内置了强大的安全与隐私保护机制,这使得城市的安全与韧性获得了内生性的增长。

这里的关键技术是隐私计算。在过去,数据共享与数据安全似乎是一个不可调和的矛盾。A部门想用B部门的数据,B部门担心数据泄露,合作便难以进行。

RDA框架下的隐私计算技术,如联邦学习、多方安全计算等,完美地解决了这个难题。它实现了**“数据可用不可见”**。

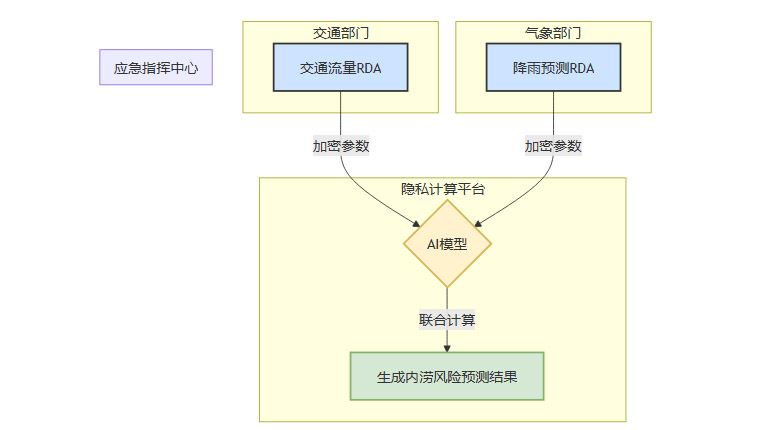

流程图:基于隐私计算的跨部门数据协同

如上图所示,交通部门和气象部门的原始RDA都无需离开各自的服务器。它们只是将数据的加密特征或模型参数发送到隐私计算平台。平台在“黑箱”中完成联合计算,并将最终的预测结果输出给应急指挥中心。整个过程中,任何一方都无法窥探到对方的原始数据。

这种模式彻底打消了各部门“不愿、不敢、不能”共享数据的顾虑,真正激活了沉睡在各个角落的数据价值。当跨部门的数据能够安全、高效地流动和融合时,城市作为一个整体的感知、预测和协同能力自然会得到指数级的提升,其韧性不再是外在的修修补补,而是源于内部数据血脉的畅通。

3.4 溢出效应,数据要素的经济与社会价值

RDA的价值远不止于应急管理。当数据真正成为一种可信、可流转的资产时,它将催生出巨大的经济与社会“溢出效应”。

RDA正在做的,是为数据要素市场化铺平道路。它让数据这种新型生产要素,能够像土地、资本、技术一样,在市场中被清晰地定价、高效地流转、安全地配置,从而为整个社会的数字化转型和高质量发展,注入源源不断的动力。

结论

台风“桦加沙”是一次严峻的考验,也是一次深刻的警示。它让我们看到,在日益增加的不确定性面前,依赖传统经验的城市治理模式已经捉襟见肘。数字化转型不再是“选择题”,而是关乎城市存续与发展的“必答题”。

RDA的出现,为这道难题提供了一个极具潜力的解法。它不是一个空洞的概念,而是一套由物联网、区块链、隐私计算等技术构成的、逻辑严密、路径清晰的解决方案。通过将城市数据资产化,RDA为构建主动防御、自我调节的“数字免疫系统”提供了坚实的技术基石。

从事前精准的“先知先觉”,到事中智能的“一盘棋”,再到事后科学的“有序重建”和系统的“免疫记忆”,RDA贯穿了灾害应对的全周期,驱动着城市治理从被动的应急响应,向主动的风险管理演进。这不仅是技术的胜利,更是治理理念的升华。

未来,随着RDA应用的不断深化,城市将不再是一个冰冷的钢筋水泥森林,而是一个能够感知、思考、学习、进化的智能生命体。它将在风雨中更具韧性,在发展中更具智慧,最终实现“人民城市人民建,人民城市为人民”的美好愿景。

📢💻 【省心锐评】

RDA不是锦上添花,而是城市应对不确定性的“底层操作系统”。数据一旦成为可信资产,治理的智慧才能真正被激活。

.png)

评论