【摘要】聚焦低空经济领域因平台林立造成的“数据孤岛”困境,剖析构建统一“天网”所需的数据模型、API接口与分布式身份认证等核心技术,并结合区块链与隐私计算,提出兼顾安全与效率的跨域数据互操作解决方案。

引言

低空经济,这个曾经遥远的概念,正以前所未有的速度飞入现实。从物流无人机穿梭于楼宇之间,到eVTOL(电动垂直起降飞行器)勾勒出的未来城市空中交通(UAM)蓝图,一片全新的价值蓝海正在我们头顶展开。然而,在这片繁荣图景之下,一座无形的“巴别塔”正在悄然构建。

想象一下,深圳的无人机物流网络、上海的空中游览体系、以及国家层面的空域监管平台,它们各自说着不同的“数字方言”。A公司的UTM(无人机交通管理)平台无法理解B公司数字孪生系统中的障碍物数据,地方监管机构也难以实时获取一架跨区域飞行无人机的完整航迹。这便是当前低空经济发展面临的严峻挑战——数据孤島。各大城市、运营商和监管机构独立建设的系统,因缺乏统一的技术标准和互操作机制,形成了一个个封闭的数据壁垒。

这座“天空的巴别塔”,不仅严重制约了空域资源的集约化利用,更给飞行安全带来了巨大隐患。它让协同监管变得步履维艰,让产业创新束手束脚。要让低-空经济从“群雄割据”走向“全国一盘棋”,就必须拆掉这座塔。本文将深入探讨破解这一难题的技术与标准路径,从统一数据模型、开放API接口,到分布式身份认证,再到区块链等前沿技术的创新应用,尝试为构建一个统一、可信、高效的全国“天网”勾勒出一张清晰的技术路线图。

一、🏙️ 数据孤岛的阴影,低空经济的阿喀琉斯之踵

%20拷贝.jpg)

低空经济的命脉在于数据的高速、有效流动。一架无人机的安全飞行,背后是飞行状态数据、高精度地理信息、实时气象数据、空域规划数据、电磁环境数据等多维信息的复杂交互。但当这些数据被禁锢在彼此隔离的系统中时,一系列的负面影响便会接踵而至。

1.1 协同监管的“盲人摸象”

当前的监管模式常常陷入“盲人摸象”的困境。监管部门面对的是一个个独立的、由不同厂商提供的管理平台。当一架无人机从A市飞往B市,其监管信息可能会在跨越行政边界的瞬间“断线”。A市的平台记录了起飞信息,但B市的平台可能无法无缝接收其后续航迹。

这种信息割裂导致了几个严重问题:

态势感知不完整,监管者无法在统一的数字空域视图中看到所有合法飞行器,更不用说有效识别“黑飞”(未经报备的飞行)了。

预警与处置滞后,当发生偏离航线、侵入禁飞区等危险行为时,由于数据传输的延迟和不兼容,跨区域的预警和联动处置机制难以建立,错失最佳干预时机。

事后追溯困难,事故发生后,从多个不兼容的系统中拼凑出完整的飞行数据链,耗时耗力,甚至可能因数据格式差异导致关键证据丢失。

1.2 空域资源的“无形浪费”

天空虽然广阔,但可供大规模、高密度飞行的低空空域资源是有限且宝贵的。数据孤岛使得空域的精细化、动态化管理成为一句空话。

试想一个场景,A物流公司的UTM系统申请了一条上午9点到10点的航线,但由于天气原因航班取消。B应急部门此时急需一条相近的航线执行紧急任务。在理想状态下,B部门的系统应能立即感知到A公司航线的空闲状态并加以利用。但在数据隔离的现实中,B部门的系统对此一无所知,只能另寻路径,这不仅降低了应急效率,也造成了宝贵空域资源的闲置。这种静态、割裂的空域管理模式,极大地限制了低空飞行的容量和效率,成为规模化商业运营的主要障碍。

1.3 安全防线的“千疮百孔”

在未来的融合空域中,不仅有大量无人机,还会有传统通航飞机、eVTOL等多种航空器。安全是低空经济不可逾越的红线。数据不互通,意味着安全防线的脆弱。

“看不见”的冲突,不同运营商的无人机,如果其背后的管理平台无法交换飞行意图和实时位置信息,就如同在高速公路上蒙眼开车的司机,极大增加了空中相撞(Collision)的风险。

“听不懂”的指令,当空管或监管平台需要向特定区域的所有飞行器发布紧急指令(如避让、返航)时,若指令无法通过标准化的接口触达所有不同品牌的无人机,指令的有效性将大打折扣。

“防不住”的风险,气象、电磁干扰等环境数据同样被分割在不同的系统中。一架无人机可能已经探测到前方强烈的阵风或GPS干扰,但这个关键的安全信息无法实时共享给附近飞行的其他无人机,导致风险的连锁反应。

1.4 产业创新的“无源之水”

数据是数字经济时代的“石油”,数据的自由流动是催生创新的土壤。数据孤岛则让这片土壤变得贫瘠。

大数据分析成空谈,没有全域、全量的飞行数据,就无法进行有效的航线网络优化、城市飞行热力图分析、飞行风险预测模型训练等。

新商业模式受限,例如,基于飞行数据的动态保险(UBI, Usage-Based Insurance)、面向开发者的“空域即服务”(Airspace as a Service)等创新模式,都依赖于标准化的数据接口和可信的数据共享。

生态协作壁垒高,第三方开发者想要开发一款面向所有无人机用户的天气预警App或航点推荐服务,就必须去适配市面上几十种不同的平台接口,开发成本和难度呈指数级增长。

1.5 数据主权的“灰色地带”

当数据开始跨区域、甚至跨境流动时,数据安全、隐私保护和数据主权问题便浮出水面。一架无人机采集的地理测绘数据,其所有权、使用权和管辖权归谁?如果数据在多个平台间流转,如何确保其不被篡改、不被泄露?如何遵守《网络安全法》、《数据安全法》等法律法规?在缺乏统一数据治理框架和可信交换机制的情况下,每一次跨域数据交互都游走在合规的灰色地带。

二、🔧 核心技术路径,为“天网”铺设数字轨道

要拆除“巴别塔”,就必须从底层技术架构入手,建立一套所有参与者都能理解和遵循的“通用语言”和“通信协议”。这套技术体系主要包含三个层面,数据模型、接口标准和身份认证。

2.1 统一数据模型,天空信息的“普通话”

数据模型是实现互操作的逻辑基石。它定义了描述低空世界万事万物的统一方法。好比我们规定了“米”是长度单位,大家才能在尺寸上达成共识。在低空领域,我们需要标准化的方式来描述一个空域、一条航线、一架无人机的状态。

国际上,已有多个组织在此领域做出了探索。

表1:主流低空交通管理数据模型标准对比

一个有效的数据模型,至少需要精确定义以下核心实体:

航空器(Vehicle),包括其唯一身份标识、物理性能参数(最大速度、续航等)、机载设备(摄像头、ADS-B等)。

操作意图(Operational Intent),描述飞行计划的核心,包括预定的四维航迹(三维空间+时间)、飞越的空域、 contingency plans(应急预案)等。

空域(Airspace),以标准化的地理围栏(Geofence)形式定义,包含空域的几何形状、高度范围、生效时间、以及规则属性(如禁飞区、限飞区、报告区)。

约束(Constraint),任何对飞行操作的限制,例如气象预警、临时活动导致的空域关闭、电磁干扰区等。

只有当所有平台都采用同一套“语言”来描述这些实体时,A平台发布的“禁飞区”才能被B平台准确无误地理解和执行。

2.2 开放API接口,数据交换的“握手协议”

如果说数据模型是语言,那么API(应用程序编程接口)就是对话的规则和渠道。设计一套开放、标准化的API是打通数据孤岛的关键一步。这套API应该具备以下特性。

协议统一,当前业界主流是采用基于HTTP/HTTPS的RESTful API作为基础通信协议,它成熟稳定、生态丰富。对于需要低延迟、高频率推送的场景(如航空器实时位置上报),则可以采用WebSocket或MQTT协议作为补充。

格式规范,报文格式应采用易于解析和人类阅读的JSON(JavaScript Object Notation),它比传统的XML更轻量,已成为事实上的标准。

安全可靠,所有API调用都必须强制使用HTTPS进行传输层加密。此外,还需结合数字签名机制(如使用非对称密钥对请求报文进行签名),确保请求的不可否认性和防篡改性。

版本管理,API应有清晰的版本管理策略,确保在接口升级时,旧版本的服务依然可以在一定时期内可用,保证系统的平滑过渡。

下面是一个简化的、遵循MH/T 4053-2022规范的飞行计划报备API的JSON示例:

json:

{

"header": {

"messageId": "unique-message-id-12345",

"timestamp": "2024-05-20T10:00:00Z",

"senderId": "operator-platform-A",

"receiverId": "regulator-platform-B"

},

"body": {

"flightPlanId": "FP-20240520-001",

"uavId": "UAV-SN-98765",

"operationType": "LOGISTICS_DELIVERY",

"startTime": "2024-05-20T14:00:00Z",

"endTime": "2024-05-20T14:30:00Z",

"route": {

"type": "Polygon",

"coordinates": [

[ [114.05, 22.54], [114.06, 22.54], [114.06, 22.55], [114.05, 22.55], [114.05, 22.54] ]

]

},

"maxAltitude": 100, // in meters

"emergencyContact": "13800138000"

},

"signature": "encrypted-digital-signature-string"

}

通过推广这样的标准化API,可以让不同厂商的系统开发工作从“重复造轮子”变为“按图索骥”,极大降低集成成本。

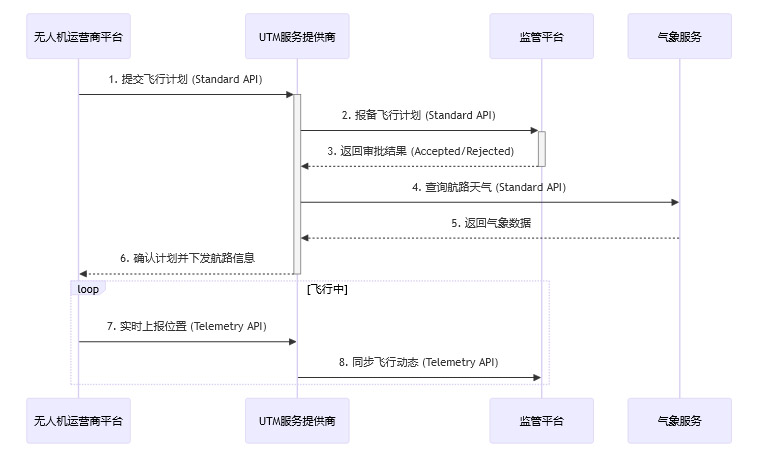

图1:基于开放API的平台互操作流程(Mermaid流程图)

2.3 分布式身份认证,跨域协同的“数字护照”

在一个由成千上万的无人机、操作员、平台构成的庞大网络中,如何确认“你是你”?传统的依赖中心化服务器颁发用户名和密码的认证方式,在跨运营商、跨区域的场景下显得力不从心。A平台的用户名密码,B平台并不认可。

因此,建立一套分布式、可互操作的数字身份认证与授权体系至关重要。这套体系需要为网络中的每一个实体(无人机、飞手、平台、甚至是AI算法)颁发一张全网互认的“数字护照”。

表2:中心化与分布式身份认证对比

实现这套体系的关键技术包括:

去中心化标识符(DID),为每个实体生成一个全局唯一的、可被密码学验证的标识符。

可验证凭证(VC),将实体的各类资质(如飞手执照、无人机适航证、平台运营许可)制作成加密的、可由颁发方签名验证的数字证书。

授权协议(如OAuth 2.0),在身份认证的基础上,精细化地管理数据访问权限。例如,A平台的无人机只能访问B平台提供的公共气象数据,而无权查看B平台的其他无人机飞行计划。

通过这套“数字护照”体系,当一架无人机从一个服务区飞入另一个服务区时,它可以自动出示自己的DID和VC,新区域的管理平台可以快速、可信地完成身份验证和授权,整个过程无需人工干预,真正实现无缝的跨域协同飞行。

三、🌍 国际经验借鉴,为中国“天网”建设导航

%20拷贝.jpg)

在探索低空交通管理的道路上,我们并非孤军奋战。欧盟的U-Space和美国的UTM框架,作为全球两大领先的探索实践,为我们提供了宝贵的经验和启示。

3.1 欧盟U-Space,一个开放协同的“服务生态”

U-Space并非一个单一的、由政府统一建设的系统,而是一个旨在安全、高效地将大量无人机融入空域的服务和程序的集合。其核心理念是构建一个开放、竞争、协同的生态系统。

它的架构中包含几个关键角色:

U-space服务提供商(USSP),这是市场的核心参与者,可以是商业公司,为无人机用户提供网络识别、地理围栏、飞行授权、交通信息等一系列数字化服务。允许多个USSP并存,相互竞争也相互协作。

通用信息服务提供商(CISP),通常由政府或其指定机构扮演,负责提供权威、唯一的关键数据,如禁飞区划设、有人机动态等,确保所有USSP获取的基础数据是一致和准确的。

表3:U-Space核心服务解析

U-Space模式对中国的最大启示在于,政府的角色应从“建设者”向“规则制定者和监管者”转变。通过制定标准、开放数据、引入竞争,激发市场活力,让更多有能力的企业参与到低空服务的供给中来,避免形成新的行业垄断,最终形成一个健康、繁荣的产业生态。

3.2 美国NASA UTM,一条分阶段演进的“技术路线图”

与欧盟的顶层框架设计不同,美国NASA牵头的UTM项目更侧重于一条分阶段、渐进式的技术验证路线。他们将UTM的研发划分为四个清晰的技术能力等级(Technical Capability Levels, TCL)。

TCL 1,关注农村地区视距内(VLOS)的低密度飞行,验证了场外操作、地理围栏和飞行计划提交通知等基础功能。

TCL 2,扩展到农村地区超视距(BVLOS)飞行,引入了操作员间的飞行意图共享,初步探索了“保持良好间隔”的能力。

TCL 3,开始应对中等密度城市区域的飞行挑战,测试了冲突检测与规避技术,并开始处理空中交通拥堵问题。

TCL 4,聚焦于高密度城市环境下的复杂运行场景,如大规模包裹配送,重点验证了自主避障、大规模应急响应和与城市空中交通(UAM)的集成。

NASA的这种务实、迭代的演进策略,启示我们在构建全国性“天网”时,不应追求一步到位,而应制定清晰的中长期发展规划。可以先从特定区域(如海南、深圳等先行示范区)、特定场景(如物流、巡检)入手,小步快跑,不断验证技术、迭代标准、积累经验,最终稳步地将成功模式推广至全国。

国内如苏州、长沙等地,已经开始了有益的探索。它们通过建设低空空域数字孪生系统和综合监管服务平台,在局部区域内打通了空管、政府、运营商之间的数据链路,为全国“天网”的建设沉淀了宝贵的“中国经验”。

四、⛓️ 区块链赋能,构建可信、安全的跨域数据共享网络

当数据开始在不同的主体间流动时,“信任”便成了最昂贵的成本。如何确保共享的数据没有被篡改?如何保障商业机密和个人隐私在共享过程中不被泄露?传统的技术手段在面对一个庞大、复杂的去中心化网络时,显得有些力不从心。而区块链技术,以其去中心化、不可篡改、可追溯的特性,为此提供了创新的解决方案。

4.1 可信数据存证与溯源,让每一笔操作都有迹可循

习近平总书记曾强调,要探索利用区块链数据共享模式,实现政务数据跨部门、跨区域共同维护和利用。这一理念同样适用于低空经济。

我们可以构建一个低空经济领域的联盟链,由政府监管部门、主要运营商、空管单位等核心机构作为共识节点。关键的、需要多方信任的数据,如无人机注册信息、飞行计划审批记录、空域使用权交易、违规处罚记录等,都可以将其哈希值(数字指纹)上链存证。

增强监管可信度,由于链上数据不可篡改,监管部门的每一次审批、每一次处罚都有了可信的时间戳和操作记录,杜绝了“数据被后台修改”的可能性,提升了监管的公信力。

简化纠纷处理,亿航智能与蚂蚁链的合作是一个典型案例。他们将每笔空域使用权交易生成唯一哈希值上链。当发生权属纠纷时,无需再像过去那样调取各方服务器日志进行繁琐的对账,只需在链上查询即可一目了然。据报道,这一举措将处理周期从45天缩短至72小时。

4.2 隐私计算融合,实现“数据可用不可见”

低空数据中包含了大量的敏感信息,如高精度的地理测绘数据、企业的商业物流路线、个人的家庭住址等。直接将原始数据进行共享,存在巨大的安全和隐私风险。

“区块链 + 隐私计算”的组合拳,为此提供了解决方案。其核心思想是,在不暴露原始数据的前提下,完成数据的协同计算和价值挖掘。

表4:隐私计算技术在低空经济中的应用场景

通过这些技术,我们可以在数据主权和商业机密得到充分尊重的前提下,打破数据壁垒,实现更高层次的数据协同和价值创造。

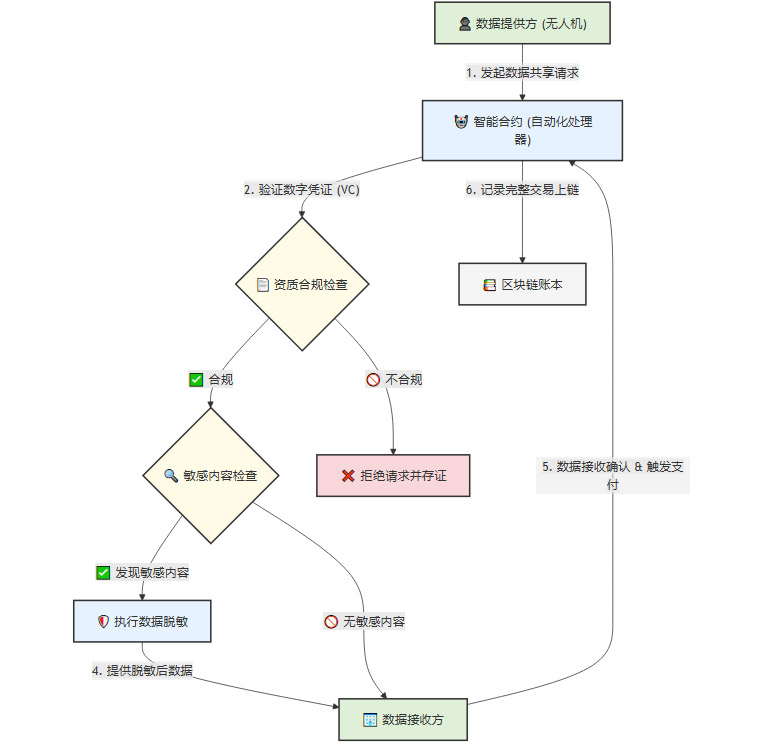

4.3 智能合约,自动化合规的“数据保险柜”

智能合约是部署在区块链上的、可自动执行的计算机程序。我们可以把它看作是一个个预设了规则的、无人值守的“数据保险柜”。

权限自动控制,可以编写一个智能合约来管理空域数据访问权限。例如,合约规定,只有具备“应急救援”资质的无人机,在触发了特定的应急事件后,才能自动获得访问某个区域高精度三维地图的权限。整个过程由代码自动执行,公平透明,排除了人为干预。

合规自动执行,当航拍无人机采集的数据需要共享时,可以设计一个智能合约。该合约会自动检测数据中是否包含地理敏感区域或人脸信息。如果检测到,合约会自动触发脱敏处理程序,或者直接拒绝该笔数据共享请求,从而确保数据流通的每一步都符合法律法规,极大地降低了企业的合规风险。

图2:基于区块链与智能合约的数据合规共享流程(Mermaid流程图)

通过区块链、隐私计算和智能合约的组合应用,我们有望构建一个真正可信、安全、高效的低空数据流通网络,为全国“天网”的建设提供坚实的“信任底座”。

五、📜 政策与标准,引领“天网”建设的“指挥棒”

%20拷贝.jpg)

技术上的突破固然重要,但一个健康可持续的低空经济生态,更离不开顶层设计和标准体系的引领。

5.1 加快国家层面的顶层设计

目前,虽然各地政府对发展低空经济热情高涨,但缺乏国家层面统一的、具有约束力的发展规划和技术路线图。这容易导致各地在平台建设、标准选择上各自为战,形成新的壁垒。因此,亟需:

明确主管机构,成立一个国家级的低空经济协同发展领导小组,统筹协调民航、工信、交通、公安等多个部门,形成管理合力。

出台国家标准,将数据模型、API接口、身份认证等关键技术环节,从行业推荐标准上升为国家强制或推荐标准,为所有市场参与者划定清晰的“技术红线”。

建设国家级枢纽,规划建设一个国家级的低空数据通用信息服务平台(类似欧盟的CISP),负责发布权威的空域信息、管理全国统一的数字身份根,并作为各区域平台数据交换的“超级联系人”。

5.2 强化多方协同与开放合作

“天网”的建设不是任何一个政府部门或一家企业能够独立完成的系统工程,它需要政府、企业、科研机构和公众的广泛参与。

鼓励开源社区,借鉴互联网和软件行业的成功经验,鼓励围绕核心技术标准建立开源社区,共同开发和维护核心代码库,降低中小企业的参与门槛。

建立测试“沙盒”,设立国家级的UTM技术测试场和“监管沙盒”,为新技术、新业务提供一个真实、可控的测试环境,允许在风险可控的前提下进行试错和创新。

积极参与国际标准制定,深度参与ISO、ASTM等国际组织的标准化工作,不仅要学习和引进国际先进标准,更要积极贡献中国的智慧和实践,提升我国在全球低空经济领域的话语权和规则制定权。

5.3 完善数据安全与合规体系

随着数据量的爆炸式增长,必须同步建立完善的数据安全管理和合规审计机制。

数据分类分级,根据数据的敏感性和重要性,制定明确的分类分级管理办法,对不同级别的数据在采集、存储、传输、使用等全生命周期环节实施差异化的安全保护策略。

建立审计机制,利用区块链等技术,建立全流程可追溯的数据审计平台。确保每一次数据访问、每一次共享操作都有日志记录,实现“谁访问、谁负责”的责任认定。

加强法律普及,面向所有低空经济从业者,加强《数据安全法》、《个人信息保护法》等相关法律法规的宣传和培训,提升全行业的合规意识和能力。

总结

低空经济的浪潮已然到来,而我们正处在决定这股浪潮走向的关键节点。是任由一座座“数据孤岛”拔地而起,最终筑成阻碍发展的“天空巴别塔”,还是从现在开始,就用统一的标准、开放的技术和协同的治理,铺设好通向未来的数字轨道?答案不言而喻。

破解互操作性的难题,本质上是一场从技术到治理的系统性变革。它需要我们以统一的数据模型为“普通话”,以开放的API为“握手协议”,以分布式的身份认证为“数字护照”。它更需要我们拥抱区块链等新技术,构建起坚实的“信任底座”。

这趟旅程并非坦途,它考验着我们的技术智慧,更考验着我们的协作精神和远见卓识。但可以肯定的是,只有当数据能够在天空中自由、安全、可信地流动时,低空经济那万亿级的巨大潜力,才能真正被唤醒和释放,一个真正属于所有人的、智能化的数字天空时代,才会最终来临。

📢💻 【省心锐评】

技术互通是基础,规则统一是保障,信任协同才是未来。别在“建塔”上内卷,要在“拆塔”上合力,这才是低空经济飞得更高、更远的关键。

.png)

评论