【摘要】2025中国电科低空经济发展大会在南京召开,重磅发布“天行”“天卫”“天工”三大创新成果,推动低空经济迈向智能化、规模化、产业化新阶段。本文深度剖析三大创新体系,系统梳理低空经济发展态势、需求与挑战,展望未来发展方向。

引言

低空经济,作为新质生产力的代表,正成为中国经济高质量发展的新引擎。2025年6月26日,南京迎来了一场意义非凡的盛会——2025中国电科低空经济发展大会。大会以“护航低空经济 安全智慧飞行”为主题,汇聚了政府、企业、科研机构等多方力量,聚焦低空经济的创新突破与产业协同。中国电科在大会上发布的“天行”“天卫”“天工”三大创新成果,成为行业关注的焦点。这不仅是技术的突破,更是低空经济从概念走向规模化应用的里程碑。本文将以三大创新成果为核心,系统梳理低空经济的产业现状、发展需求与未来趋势,力求为行业同仁提供一份兼具深度与广度的参考。

一、✈️ 低空经济的时代背景与产业格局

%20拷贝-yoib.jpg)

1.1 低空经济的崛起与战略意义

低空经济,指的是以3000米以下空域为主要活动空间,涵盖通用航空、无人机、低空物流、应急救援、空中旅游等多元业态的综合性经济形态。近年来,随着政策红利释放、技术进步加速、应用场景拓展,低空经济已成为中国经济高质量发展的新增长极。

1.1.1 市场规模与增长动力

2023年中国低空经济市场规模已突破5000亿元,预计2025年将达到1.5万亿元。

应用场景涵盖物流运输、应急救援、巡检测绘、文旅观光、教育培训等多个领域。

产业链结构日益完善,涵盖低空制造、飞行运营、保障服务、综合管理等环节。

1.1.2 政策驱动与区域布局

国家层面高度重视低空经济发展,出台多项支持政策,推动空域管理改革、基础设施建设、产业生态培育。

江苏、广东、四川等地成为低空经济发展高地,南京、苏州等城市通过“低空+交通、旅游、教育”等多元融合,半年内飞行架次增长超5倍。

全国已有超过七成地方政府出台支持政策,推动低空基础设施建设和应用场景落地。

1.2 低空经济的产业链全景

低空经济的产业链条长、环节多、协同度高,涵盖从上游制造到下游服务的全流程。下表梳理了低空经济的主要产业链结构:

1.3 低空经济的技术驱动力

低空经济的快速发展,离不开新一代信息技术的赋能。AI、5G、北斗导航、物联网、云计算等技术,为低空经济的智能化、网络化、协同化提供了坚实基础。尤其是在飞行管理、空域安全、数据融合等关键环节,技术创新成为产业升级的核心动力。

二、🚀 三大创新成果深度剖析

2.1 “天行”系列:低空飞行的智慧大脑

2.1.1 系统架构与核心能力

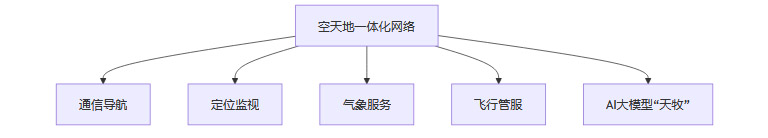

“天行”系列作为低空飞行的“智慧大脑”,以空天地一体化智能网络为基础,集成通信导航、定位监视、气象服务、飞行管服五大核心能力。其系统架构如下:

2.1.2 技术亮点

通信导航:实现空地一体的高可靠通信,支持多频段、多协议,保障飞行器与地面、空中管控中心的实时互联。

定位监视:融合北斗、GPS等多源定位,航线规划精度达厘米级,支持高密度、复杂空域的动态管理。

气象服务:集成多源气象数据,实时推送空域气象预警,提升飞行安全性。

飞行管服:支持飞行计划申报、航线审批、动态调度、应急处置等全流程管控。

AI大模型“天牧”:基于深度学习与大数据分析,实现复杂场景下的自主管理与智能决策,查询响应速度提升50%以上。

2.1.3 应用成效

系统已在江苏、安徽等多省市落地,日均保障飞行架次数万,支撑低空经济规模化运营。

在应急救援、物流运输、航校培训等场景中,实现了高效、智能、安全的飞行管理。

通过AI赋能,极大提升了空域资源利用率和飞行安全水平。

2.2 “天卫”系列:低空安全的坚实盾牌

2.2.1 全链条安全防护体系

“天卫”系列聚焦低空安全防护,构建了“监测—识别—处置”全链条解决方案。其核心能力包括:

多源监测:融合雷达、光电、无线电等多种传感器,实现对低空目标的全时、全域、全方位监测。

智能识别:基于AI算法,对飞行器类型、飞行轨迹、行为模式进行智能识别,精准锁定“黑飞”等异常目标。

快速处置:集成干扰、捕捉、反制等多种手段,针对非法入侵、异常飞行等风险,快速响应、有效处置。

2.2.2 部署与应用

“天卫”系列已在北京、上海、广州、深圳等一线城市及海外多个机场、港口部署,市场份额国内领先。

支持城市级、区域级、点位级多层级安全防护,灵活适配不同应用场景。

在重大活动、重要基础设施、核心城市区域等场景中,展现出卓越的安全保障能力。

2.2.3 技术创新与行业价值

通过多源数据融合与AI智能分析,实现对低空安全风险的主动预警与动态防控。

支持与“天行”系列无缝对接,形成“管理+安全”一体化解决方案,提升整体空域安全水平。

推动低空经济安全标准体系建设,为行业健康发展提供坚实支撑。

2.3 “天工”系列:低空制造的创新引擎

2.3.1 多型飞行器平台

“天工”系列涵盖固定翼、旋翼、多旋翼、垂直起降等多型飞行器平台,满足多样化应用需求。其主要产品包括:

2.3.2 制造工艺与安全保障

采用先进复合材料与智能制造工艺,提升飞行器的轻量化、耐久性与安全性。

全流程质量管控,建立完善的安全评估与事故预警机制,主力机型DA42保持“零事故”纪录。

支持定制化开发,满足航校、应急、物流、海事等多元场景需求。

2.3.3 产业协同与生态构建

与全国近90%航校建立合作,推动飞行培训标准化、智能化升级。

支持与“天行”“天卫”系列深度集成,形成“制造—管理—安全”全链条闭环。

推动低空制造产业链上下游协同,构建开放共赢的产业生态。

三、🌐 低空经济发展态势与需求全景

%20拷贝-yfvf.jpg)

3.1 市场需求的多元化与爆发式增长

3.1.1 应用场景的持续拓展

物流运输:无人机快递、城市空中配送、偏远地区物资投送等需求激增。

应急救援:灾害救援、医疗物资投送、应急通信等场景对低空飞行器依赖度提升。

巡检测绘:电力巡检、管道巡查、地理测绘等领域对高效、智能飞行平台需求旺盛。

文旅观光:空中游览、低空摄影、特色旅游等新兴业态快速发展。

教育培训:航校培训、飞行执照考核、模拟训练等市场空间广阔。

3.1.2 区域发展格局

江苏省作为低空经济发展高地,南京与苏州通过双城联动,推动“低空+交通、旅游、教育”等多元融合,半年内飞行架次增长超5倍。

广东、四川、浙江等地加快低空基础设施建设,打造低空经济示范区。

全国超过七成地方政府出台支持政策,推动低空经济应用场景落地。

3.2 产业链协同与生态构建

3.2.1 产业链上下游协同

上游制造企业加快技术创新,提升飞行器性能与安全性。

中游运营企业拓展应用场景,提升飞行服务能力与运营效率。

下游服务企业完善保障体系,提升空域管理与数据服务水平。

综合管理平台实现多方协同,推动产业链高效运转。

3.2.2 生态系统建设

政府、企业、科研机构、用户多方参与,形成开放、协同、共赢的产业生态。

推动标准体系建设,提升行业规范化、标准化水平。

加强国际合作,拓展海外市场,提升中国低空经济的全球竞争力。

3.3 技术创新驱动产业升级

3.3.1 AI赋能智能管控

基于AI大模型“天牧”,实现复杂场景下的自主管理与智能决策,提升飞行管理效率与安全性。

AI算法在目标识别、风险预警、动态调度等环节发挥关键作用。

3.3.2 5G与北斗融合应用

5G网络为低空飞行器提供高带宽、低延迟的通信保障,支持大规模、实时数据传输。

北斗导航系统提升飞行器定位精度与航线规划能力,支撑高密度空域的安全运营。

3.3.3 多源数据融合与云平台

融合雷达、光电、气象、地理等多源数据,实现空域态势的全面感知与动态管理。

云平台支撑大规模数据存储、分析与共享,提升行业协同与服务能力。

3.4 低空经济的政策环境与标准体系

3.4.1 政策支持的持续加码

国家层面将低空经济纳入战略新兴产业,出台多项政策推动空域管理改革、基础设施建设、产业生态培育。

地方政府积极响应,江苏、广东、四川等地率先布局低空经济示范区,出台专项扶持政策,推动产业集聚和应用落地。

政企协同机制不断完善,推动政策、资金、技术、人才等要素高效流动。

3.4.2 标准体系建设的紧迫性

行业标准体系尚不健全,飞行器适航认证、空域管理、数据安全等标准亟待完善。

推动标准化、规范化建设,提升行业整体安全性、可控性和可持续发展能力。

加强与国际标准接轨,提升中国低空经济的全球竞争力。

四、🛡️ 低空经济面临的挑战与痛点

4.1 基础设施投入与收益不匹配

4.1.1 投资回报周期长

低空基础设施建设投入巨大,包括起降点、通信网络、监控系统等,前期投资高、回报周期长。

部分地区基础设施利用率不高,存在资源闲置与浪费现象。

4.1.2 运营模式创新不足

传统运营模式难以适应低空经济的多元化、规模化需求,亟需探索新型商业模式和盈利路径。

公私合营、平台化运营、服务外包等新模式有待推广。

4.2 数据汇聚与监管机制不健全

4.2.1 信息孤岛与数据壁垒

不同企业、平台、部门之间数据难以共享,形成信息孤岛,影响行业协同与监管效率。

数据标准不统一,数据质量参差不齐,制约智能化管控平台建设。

4.2.2 安全风险与隐私保护

数据安全、隐私保护面临挑战,飞行数据、用户信息等敏感数据易受攻击和泄露。

亟需建立健全的数据安全管理体系,提升行业整体安全防护能力。

4.3 中游服务保障能力不足

4.3.1 飞行运营效率有待提升

飞行计划申报、航线审批、动态调度等环节存在流程繁琐、响应滞后等问题,影响飞行运营效率。

应急响应能力不足,突发事件处置不及时,影响行业安全与稳定。

4.3.2 保障服务体系不完善

维修、保养、保险、培训等保障服务体系尚不健全,影响飞行器的安全运营和用户体验。

需要加强服务标准化、专业化建设,提升行业整体服务能力。

4.4 空域管理机制与安全标准有待完善

4.4.1 空域资源配置不合理

空域划分、资源分配不合理,部分地区空域资源紧张,影响飞行计划的审批与执行。

空域管理机制不灵活,难以适应低空经济的快速发展和多样化需求。

4.4.2 安全标准体系滞后

行业安全标准体系滞后,飞行器适航认证、运营安全、应急处置等标准亟需完善。

需要加快安全标准体系建设,提升行业整体安全水平。

五、🔭 未来发展方向与创新路径

%20拷贝-yqul.jpg)

5.1 “同心圆计划”三大专项行动

5.1.1 政企同行:优化政策环境与基础设施布局

加强政府与企业的协同,推动政策、资金、技术、人才等要素高效流动。

优化低空基础设施布局,提升资源利用效率和服务能力。

推动空域管理改革,提升空域资源配置的灵活性和科学性。

5.1.2 产业共生:构建开放共赢的产业生态

推动产业链上下游协同发展,促进制造、运营、服务、管理等环节的高效协同。

构建开放、协同、共赢的产业生态,吸引更多企业、资本、人才参与低空经济发展。

加强与国际产业链的对接,提升中国低空经济的全球竞争力。

5.1.3 创新引领:强化技术创新与模式探索

加强AI、5G、北斗等新技术的研发与应用,提升低空经济的智能化、安全化水平。

推动智能管控平台建设,实现飞行管理、空域安全、数据服务等环节的智能化升级。

探索新型商业模式和盈利路径,推动低空经济的可持续发展。

5.2 技术创新驱动未来发展

5.2.1 AI大模型“天牧”赋能智能管控

基于AI大模型“天牧”,实现复杂场景下的自主管理与智能决策,提升飞行管理效率与安全性。

AI算法在目标识别、风险预警、动态调度等环节发挥关键作用,推动行业智能化升级。

5.2.2 5G与北斗融合应用

5G网络为低空飞行器提供高带宽、低延迟的通信保障,支持大规模、实时数据传输。

北斗导航系统提升飞行器定位精度与航线规划能力,支撑高密度空域的安全运营。

5.2.3 多源数据融合与云平台

融合雷达、光电、气象、地理等多源数据,实现空域态势的全面感知与动态管理。

云平台支撑大规模数据存储、分析与共享,提升行业协同与服务能力。

5.3 产业链协同与生态构建

5.3.1 产业链上下游协同

上游制造企业加快技术创新,提升飞行器性能与安全性。

中游运营企业拓展应用场景,提升飞行服务能力与运营效率。

下游服务企业完善保障体系,提升空域管理与数据服务水平。

综合管理平台实现多方协同,推动产业链高效运转。

5.3.2 生态系统建设

政府、企业、科研机构、用户多方参与,形成开放、协同、共赢的产业生态。

推动标准体系建设,提升行业规范化、标准化水平。

加强国际合作,拓展海外市场,提升中国低空经济的全球竞争力。

六、🌟 结论

2025中国电科低空经济发展大会的召开,标志着中国低空经济正从概念走向规模化应用。以“天行”、“天卫”、“天工”为代表的三大创新体系,为低空飞行的安全、智能和产业化提供了坚实支撑。低空经济作为新质生产力的重要引擎,正加速推动中国经济社会的高质量发展。未来,随着政策、技术与市场的协同推进,低空经济有望迎来更加广阔的发展空间。行业各方应携手共进,持续创新,推动低空经济迈向智能化、规模化、产业化新阶段,为中国经济社会高质量发展注入强劲动能。

📢💻 【省心锐评】

“低空经济的胜负手不在单点技术,而在系统整合能力。中国电科的三箭齐发,标志着行业进入生态竞争新阶段。”

.png)

评论