【摘要】AI正从效率工具演变为组织的新操作系统。智能体组织通过重构业务、运营、治理、人才与技术,定义了人机协作的未来范式。

引言

在技术圈,我们习惯于将新事物归类。AI最初被看作一种应用,如同Office套件里的一个新功能,用于提升局部效率。这种认知正在变得危险。

真正的变革,并非在现有系统上安装新软件,而是更换整个操作系统。AI,特别是以智能体(Agent)为核心的AI,扮演的正是这个角色。它不是一个简单的效率工具,它是组织形态的下一代操作系统(OS)。

工业时代的组织OS是“命令式”的,如同DOS,层级分明,单任务执行。数字时代的组织OS升级为“网络化”,类似早期的Windows,有了跨职能协作的图形界面,但内核依然笨重,通信开销巨大。

现在,我们正迎来“智能体OS”时代。它基于分布式、自学习的智能体网络,其内核由“人类智慧+AI智能体”混合构成。这并非一次简单的版本升级,而是一次彻底的系统重装。本文将从架构师的视角,深度剖析这一新操作系统的内核、模块、角色以及部署挑战。

一、旧操作系统的黄昏:从层级到网络的演进瓶颈

%20拷贝-tobg.jpg)

组织结构的演进史,本质上是一部操作系统升级史。每个时代的OS都解决了前代的问题,也带来了新的瓶颈。

1.1 工业OS:命令行的金字塔

工业时代的组织,其运行逻辑如同一个命令行操作系统。

架构特征:严格的树状层级结构,自上而下,指令单向传递。

运行模式:每个员工是一个“进程”,被分配到固定的“地址空间”(岗位),执行标准化的“指令”(任务)。决策权高度集中在“根用户”(高层管理者)。

优点:在稳定环境下,分工明确,执行效率极高,产出标准化。福特T型车的流水线是其巅峰之作。

瓶颈:

单任务僵化:系统对外部环境变化响应迟钝,跨部门协作(进程间通信)成本高昂,流程僵化。

信息孤岛:数据和知识被锁定在各个部门“进程”中,无法全局共享和调用。

扩展性差:组织的扩张依赖于复制更多的层级和岗位,管理复杂度呈指数级增长。

这个系统高效,但脆弱。它将组织变成了一台巨大的、精密的机器,却无法适应动态变化的市场环境。

1.2 数字OS:网络化的图形界面

互联网的普及,为组织安装了“图形用户界面(GUI)”和“网络协议栈”,催生了数字时代的敏捷组织。

架构特征:从金字塔演变为网络状结构。小队制、部落、Scrum等模式成为主流。

运行模式:组织内部开始强调“跨职能协作”。OKR、敏捷开发等工具如同新的“API”,让不同团队可以更灵活地交互。数据开始在网络中流动。

a优点:响应速度和灵活性大幅提升,组织更贴近用户,能够进行快速迭代。

瓶颈:

通信开销巨大:虽然连接变多,但沟通和决策的主体仍然是人。会议、邮件、即时消息占用了大量时间,网络节点的增加导致通信成本急剧上升,即“梅特卡夫定律”的负面效应。

内核依然受限:组织的“CPU”和“内存”——人的精力与认知带宽——成为系统性能的最终瓶颈。决策周期长、中台臃肿、协同效率不高等问题普遍存在。

伪敏捷:许多组织只是在旧的层级结构上套用了敏捷的“皮肤”,内核并未真正改变,导致形式上的敏捷和实际上的僵化并存。

数字OS让组织从机器变成了网络,但这个网络依然受制于人类节点的生物学限制。系统升级迫在眉睫。

二、新操作系统内核:智能体组织的架构范式

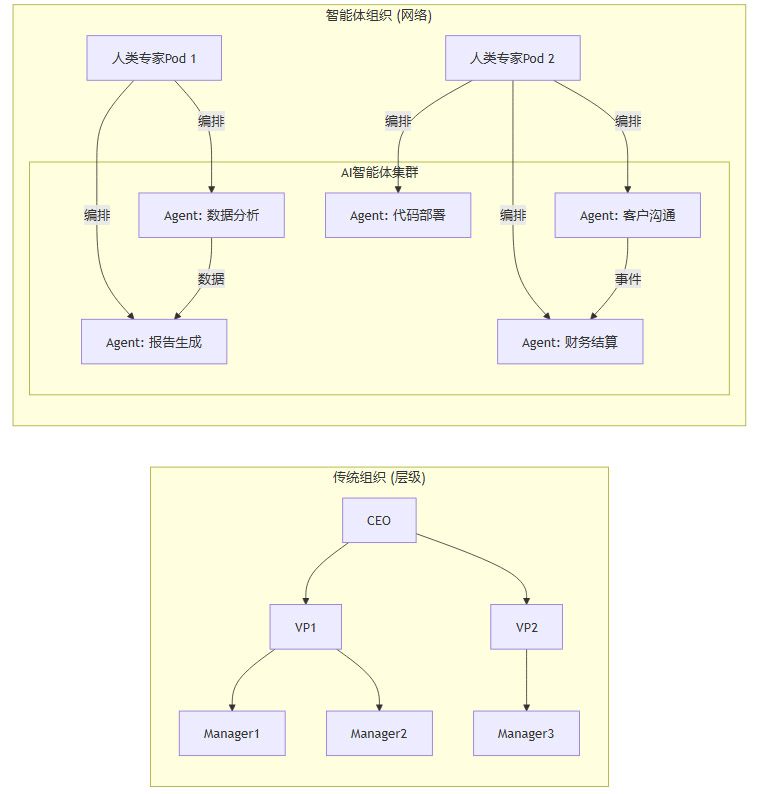

AI时代催生的“智能体组织”(Agentic Organization),是一个全新的操作系统范式。它的设计思想,与现代云计算和微服务架构不谋而合。

2.1 核心架构:人机混合的微服务集群

智能体OS的核心,不再是单一的人类决策中心,而是一个由“人类专家”和“AI智能体”组成的、分布式的、动态的微服务集群。

基本单元:不再是岗位或团队,而是“人机混合荚(Pod)”。一个典型的Pod可能由2-5名人类成员和50-100个AI智能体构成。

人类角色:在Pod中,人类扮演“站点可靠性工程师(SRE)”或“系统架构师”的角色。他们负责定义目标(SLO)、设定边界(Guardrails)、处理异常(Exception Handling),以及对系统进行创造性的优化。

AI智能体角色:AI智能体是标准化的“微服务”。每个智能体被设计用来执行特定的、定义明确的任务,如数据抓取、报告生成、客户沟通、代码编写、财务结算等。它们可以被动态创建、销毁和组合。

协作模式:人类通过高级指令“编排”AI智能体集群去完成复杂的业务流程。智能体之间通过标准的API和事件流进行通信,自动协同,形成一张动态的“工作图(Work Chart)”。

这张工作图,取代了传统的组织结构图。它是一个以结果为导向的、可计算的、实时更新的任务依赖图(DAG, Directed Acyclic Graph)。

2.2 权力结构的重构:从指挥到编排

在这个新OS中,权力不再仅仅与职位挂钩。权力来源于定义和调动资源(尤其是AI智能体资源)以创造价值的能力。

传统的“指挥与服从”链条被打破。管理者不再是任务的分解者和进度的监督者,而是系统能力的整合者和业务流程的编排者。组织的边界也变得模糊,不再由部门墙定义,而是由数据接口、模型协作能力和流程耦合的范围来重塑。

三、系统重构:AI对组织五大核心模块的重写

%20拷贝.jpg)

安装一个新操作系统,意味着所有核心系统模块都需要被重写。麦肯锡报告中提出的五大支柱,可以被理解为智能体OS的五个核心系统模块。

3.1 业务模块 (Business Model):从渠道驱动到API驱动

旧模式:业务增长依赖于渠道扩张和人力销售,边际成本高。企业通过App、网站等“客户端”触达用户。

新模式:AI原生业务直接通过算法连接供需。企业的核心产品可能就是一个强大的AI智能体或一组API。

AI原生渠道:用户不再是打开App下单,而是对自己的个人AI助理说:“帮我规划一次预算5000元的周末家庭旅行”。这个助理会自主调用不同公司的旅行服务AI智能体进行询价、谈判、组合和支付。

价值飞轮:企业的竞争力体现在其专有数据和模型的优越性上。更多用户交互 -> 更多高质量数据 -> 更强大的模型 -> 更好的服务 -> 吸引更多用户。这是一个由数据和算力驱动的增长飞轮。

成本结构:业务的边际成本无限趋近于算力成本。增长不再受限于人力规模。

3.2 运营模块 (Operating Model):从组织图到工作流引擎

旧模式:运营围绕固定的组织图展开,流程固化在部门和岗位中。

新模式:运营的核心是一个强大的“工作流编排引擎”。

动态任务网络:如前所述,“工作图”取代了组织图。一个三人小组可以指挥上百个AI智能体,自动化执行从市场分析、产品设计、软件开发到客户服务的端到端流程。

案例实践:一家银行利用100个AI代理和5人监督团队,将IT系统的现代化周期缩短了50%,成本也降低了50%。这本质上是用一个自动化的工作流引擎替代了大量的人力协调工作。

真正的敏捷:系统实现了“以结果为中心”的敏捷。人类团队只需定义最终目标和关键节点,智能体集群会自动分解任务、分配资源、同步进度、上报结果。

3.3 治理模块 (Governance):从异步审批到实时监控

旧模式:治理依赖于季度会议、年度预算和层层审批。这是一个高延迟、异步的控制系统。

新模式:治理演变为一个实时的、自动化的“监控与风控系统”。

自动化管理:预算、预测、绩效评估等管理任务可以由AI自动完成,所有数据实时在系统中流转,形成一个全局的“数字驾驶舱”。

护栏智能体 (Guardrail Agents):这是一类特殊的、拥有高权限的“守护进程(Daemon)”。它们独立于业务智能体运行,专门负责监控所有操作的合规性、安全性与伦理性。例如,一个护栏智能体可以实时阻止任何可能违反数据隐私法规的操作。

管理即例外处理:管理者不再审批每一个细节。他们的工作是定义和调整护栏智能体的规则,并处理那些护栏智能体也无法解决的“例外事件”。管理从“流程审批”转向了“系统调优”。研究表明,CEO对AI治理的直接监督和对工作流的重设计,是企业从AI中获得显著利润的最关键因素。

3.4 人才模块 (Talent & Culture):从雇员到系统参与者

旧模式:员工是流程的执行者,文化强调流程合规和经验积累。

新模式:人类是系统的设计者、监督者和优化者。文化的核心是人与AI之间的信任。

信任即协议:在人机协作中,信任不是一种情感,而是一种技术协议。它建立在AI的可解释性、行为的可预测性和结果的可靠性之上。最具竞争力的组织,是那些能最快建立并维护这种“人机信任协议”的组织。

新的人才结构:组织需要三种新的角色,他们是新OS下的核心参与者。这将在下一章节详细展开。

去中层化争议:AI的普及是否会消除中层管理者?这并非必然。部分重复性的协调和汇报工作确实会被自动化。但那些能够转型为“AI生态系统指挥者”、具备强大AI编排和系统思维能力的中层,其价值反而会被放大。盲目的“去中层”是危险的,关键在于角色重定义和能力再匹配。

3.5 技术与数据模块 (Technology & Data):从IT孤岛到智能体网格

旧模式:IT系统是烟囱式的,数据散落在各个业务孤岛中。IT部门是唯一的“系统管理员”。

新模式:企业的基础设施是一个被称为“智能体AI网格(Agentic AI Mesh)”的自学习网络。

分布式架构:这是一个由分布式的智能体、数据节点和模型服务构成的网络。它类似于服务网格(Service Mesh)的概念,但其节点是具备自主性的智能体。

技术民主化:业务团队不再需要排队等待IT部门的资源。他们可以通过低代码/无代码平台,自助创建、训练和部署自己的AI智能体来解决业务问题。这极大地加快了创新速度。

治理挑战:技术的民主化也带来了巨大的治理挑战。如何确保成千上万个由业务人员创建的智能体是安全、合规、高效的?这需要一个强大的中央治理平台和之前提到的“护栏智能体”体系。技术部门的角色,从“开发者”转变为“平台提供者”和“规则制定者”。

四、新OS下的角色演进:从用户到系统开发者

在智能体操作系统下,所有人类员工的角色都发生了根本性变化。他们不再是简单使用软件的“用户”,而是深度参与系统构建和优化的“开发者”或“高级用户”。

4.1 三种核心角色及其能力模型

麦肯锡提出的M型、T型和AI赋能一线员工,可以被更技术化地解读为新OS下的三种核心角色。

4.2 能力象限的重定义

我们可以用四个维度来评估和培养未来的人才:

领域知识(Domain Knowledge):深度或广度。

AI流利度(AI Fluency):理解、使用和编排AI的能力,远超Prompt工程。

高阶认知(Higher Cognitive):批判性思维、系统思维、创造力、复杂问题解决能力。

社交情感(Socioemotional):同理心、沟通、协作、影响力。

M型管理者:需要在所有四个象限都具备高水平能力,尤其是AI流利度和高阶认知。

T型专家:需要在领域知识和高阶认知上达到顶尖,并具备中高水平的AI流利度。

一线员工:社交情感能力是其核心竞争力,同时需要具备基础的AI流利度。

职业晋升的路径也随之改变。过去的晋升依赖于经验和管理幅度。未来的晋升,则取决于你能否与AI协同,创造出1+1>10的价值杠杆。

五、部署与迁移:智能体组织的落地挑战与路径

%20拷贝-bdaw.jpg)

将整个组织的操作系统从Windows迁移到Linux,挑战巨大。迁移到智能体OS,难度更甚。最大的障碍不是技术,而是组织惯性和心智模式。

5.1 核心挑战:心智的“兼容性”问题

领导者心智:许多管理者仍将AI视为IT部门的项目,而非一把手工程。他们习惯于管理“人”,而非设计和编排“人机系统”。

员工心智:员工习惯于被分配任务和遵循流程,对于成为一个需要定义问题、调度AI、处理异常的“系统参与者”感到不适和恐惧。

组织惯性:现有的预算制度、KPI考核、部门墙等,都是为旧OS设计的,它们会强烈排斥新OS的部署。

5.2 迁移路径:一个分步实施的行动清单

从架构师的角度看,这样一次大型系统迁移,不能一蹴而就,需要一个清晰的路线图。

确立顶层设计(Define Architecture):

CEO成为总架构师:CEO必须亲自领导这场变革,明确AI原生的业务价值主张,并将其提升到公司核心战略层面。

聚焦高ROI场景:选择1-2个关键的端到端业务流程作为试点,例如客户服务、供应链管理或软件开发,用AI Agent集群进行彻底重构。

构建内核与平台(Build Kernel & Platform):

建立信任与治理内核:CEO与CIO/CTO共同建立AI监督机制和“护栏智能体”体系,这是新OS稳定运行的基石。

搭建智能体平台:开发或引入一个企业级的智能体平台,提供开发、部署、监控和编排AI智能体的能力,并建立企业知识资产工厂,为智能体提供高质量的“燃料”。

培育生态与文化(Foster Ecosystem & Culture):

推广角色化培训:针对M型、T型和一线员工等新角色,设计专门的培训路径,重点培养AI流利度和系统思维。

推行“超级用户+导师制”:在组织内部识别并赋能一批AI“超级用户”,让他们作为导师,将AI协作的能力扩散到整个组织。

改革激励机制:将“与AI协同创造价值”的能力纳入绩效评估和晋升标准,从根本上驱动员工的行为转变。

迭代与扩展(Iterate & Scale):

从试点项目的成功经验中提炼出可复用的模式和最佳实践。

逐步将重构范围扩展到更多的业务领域,最终实现整个组织的操作系统切换。

这场迁移不是一个项目,而是一个持续进化的过程。

结论

将AI视为简单的效率工具,是在用DOS的思维理解云计算。这种认知错位,是当前许多企业AI转型“雷声大、雨点小”的根本原因。

智能体组织,作为AI时代的新型操作系统,提供了一个更深刻、更系统的变革框架。它要求我们彻底重写关于业务、流程、治理和人才的底层代码。在这个新系统中,人类的价值没有消失,而是被重新定义。我们从流程的执行者,转变为系统的设计者、伦理的守护者和创造力的最终来源。

那些能够率先完成这次“系统重装”的组织和个人,将获得未来十年的结构性优势。而那些固守旧OS、试图在上面打补丁的企业,无论安装多少新应用,最终都将被历史的进程所淘汰。变革已经开始,主动重塑,是唯一的选择。

📢💻 【省心锐评】

AI变革的核心不是技术应用,而是组织操作系统的代际更迭。企业必须从“装软件”的战术思维,转向“换系统”的战略决心,否则将在新范式下降维出局。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-nueh.jpg)

评论