【摘要】AI投资的价值标尺正从技术能力转向商业成果。当底层模型竞争趋于平缓,资本的目光已锁定在应用层,其中AI Agent与具身智能作为两大确定性航道,正引领着产业走向商业化深水区。

引言

人工智能的潮水,正从喧嚣的源头,涌向广阔的商业平原。过去数年,我们见证了大型语言模型(LLM)的参数竞赛,见证了技术突破带来的集体狂欢。资本市场以前所未有的热情,为这场技术盛宴注入了海量燃料。然而,当潮水的高度趋于平缓,当模型的底座格局被几大巨头牢牢占据,一个更为冷静且现实的问题摆在了所有从业者与投资者面前,接下来,风该往哪里吹?

AI投资的“上半场”,是一场关于技术信仰与模型能力的豪赌。而今,我们正踏入“下半场”。这不再是一场单纯的技术军备竞赛,而是一场关乎商业落地、价值兑现的阵地战。投资的逻辑正在发生深刻而彻底的重塑,资本的嗅觉开始从云端的模型层,下沉到泥土里的应用层。

在这场转变中,两个名字被反复提及,成为指引未来方向的灯塔,AI Agent(智能体)与具身智能。它们不再是遥远的技术概念,而是被视为将AI从“聪明的工具”转变为“自主的伙伴”的关键钥匙,是开启万亿级市场的核心引擎。本文将深入剖析AI投资下半场的范式转移,探讨在巨头林立的生态中,创业与投资的机会究竟藏于何处,并详细解读AI Agent与具身智能为何能成为这场变革中最确定的两大主线。

一、👑 价值锚点的重塑,从技术崇拜到商业回归

%20拷贝.jpg)

AI投资的第一课,是理解价值判断标准的变化。如果说上半场的核心是“技术有多强”,那么下半场的关键则是“价值有多大”。这种转变并非空穴来风,而是市场在经历一轮狂热后,向商业本质的必然回归。

1.1 应用层,新的主战场

一个不容忽视的趋势是,全球范围内AI应用层的融资规模已经开始超越模型层。这并非意味着基础模型不再重要,恰恰相反,它说明基础模型作为“水电煤”的地位已初步确立。当基础设施逐渐完善,真正的商业繁荣必然发生在基础设施之上的应用生态。

上半场的投资逻辑,是“投模型,投平台”。投资者相信,谁掌握了最强大的模型,谁就掌握了定义未来的权力。这导致了资本向少数头部模型公司的高度集中。但随着模型能力趋于同质化,以及开源模型的崛起,单纯依靠模型本身建立护城河变得越来越困难。

如今,资本的流向清晰地表明,市场的主战场已经转移。投资者不再满足于一个漂亮的性能跑分,他们想看到的是,这项技术如何被封装成产品,如何解决特定行业的问题,如何最终转化为实实在在的财务报表。

1.2 评估尺度的转变

伴随战场转移的,是投资评估尺度的根本性变化。过去,一个项目的价值可能由其技术团队的背景、论文发表数量、模型参数规模来定义。现在,这些因素依然重要,但已不再是决定性因素。一套更贴近商业本质的评估体系正在形成。

新的评估标准包括但不限于

商业化能力 项目是否有清晰的商业模式?目标客户是谁?付费意愿如何?

市场落地速度 产品能否快速推向市场并获得早期用户验证?迭代速度有多快?

投资回报率(ROI) AI解决方案能为客户带来多大的可量化价值?是提升了10%的效率,还是降低了20%的成本?

变现路径的清晰度 是通过SaaS订阅、按次付费,还是收益分成?盈利模式是否可持续?

这种转变意味着,一个仅有技术框架而无商业场景的项目,将很难再获得资本的青睐。反之,一个技术上或许不是最顶尖,但能深刻理解行业痛点,并提供高效解决方案的项目,其价值正在被重估。

1.3 “卖收益”而非“卖工具”

这场转变最核心的哲学,是从**“卖工具”到“卖收益”**的思维跃迁。

传统的软件或技术销售,本质上是向客户提供一个工具,客户需要自己学习、配置、使用,最终能否产生价值,很大程度上取决于客户自身的能力。这是一个“授人以渔”的过程,但渔获多少,技术提供方并不直接负责。

而在AI投资的下半场,最受追捧的项目,是那些直接为结果负责的。它们提供的不再是一个复杂的AI工具箱,而是一个承诺“收益”的解决方案。比如,一个电商领域的AI Agent,它承诺的不是“提供一个智能营销工具”,而是“保证提升3%的订单转化率”。一个制造业的AI质检系统,它承诺的不是“提供一套视觉识别算法”,而是“将产品缺陷率降低50%”。

这种模式对创业公司提出了更高的要求,需要对行业有极深的理解,对技术与业务的融合有极强的把控力。但同时,它也构建了极高的竞争壁壁垒,一旦成功,就能与客户形成深度绑定,获得远超传统工具软件的定价权和客户粘性。

二、🌳 生态位法则,巨头阴影下的生存与突围

当底层模型成为科技巨头的“后花园”,创业公司如何生存?答案并非是与巨头硬碰硬,而是在巨头无法或无暇顾及的角落,找到属于自己的生态位。这需要智慧,更需要对市场的精准洞察。

2.1 垂直深耕,构筑行业壁垒

巨头的优势在于通用能力。他们打造的模型,如同一个知识渊博但缺乏行业经验的“通才”。而创业公司的机会,恰恰在于成为某个特定领域的“专家”。AI与行业知识(Know-how)的深度融合,是构筑壁垒的关键。

巨头很难为每一个细分行业投入足够的人力物力,去理解其复杂的业务流程、隐性的行业规则和独特的数据格式。这就为创业公司留下了广阔的价值洼地。

垂直深耕的典型路径

时尚设计 通用模型可以生成漂亮的图片,但无法理解面料、版型、生产工艺和流行趋势。一个专注于时尚领域的AI Agent,可以整合这些行业知识,为设计师提供真正可用的设计方案。

工业制造 生产线上的质检、排程、能耗优化,每一个环节都充满了非标准的know-how。一个工业AI项目,需要将算法与产线的实际工况紧密结合,才能创造价值。

网络安全 利用AI进行软件破解或漏洞挖掘,需要对底层代码、攻防策略有深刻理解,这不是通用大模型能轻易覆盖的领域。

医疗金融 这两个领域受到严格的监管,且对数据的精准性和安全性要求极高。创业公司可以通过在合规框架内,解决特定的诊疗或风控难题,建立专业壁垒。

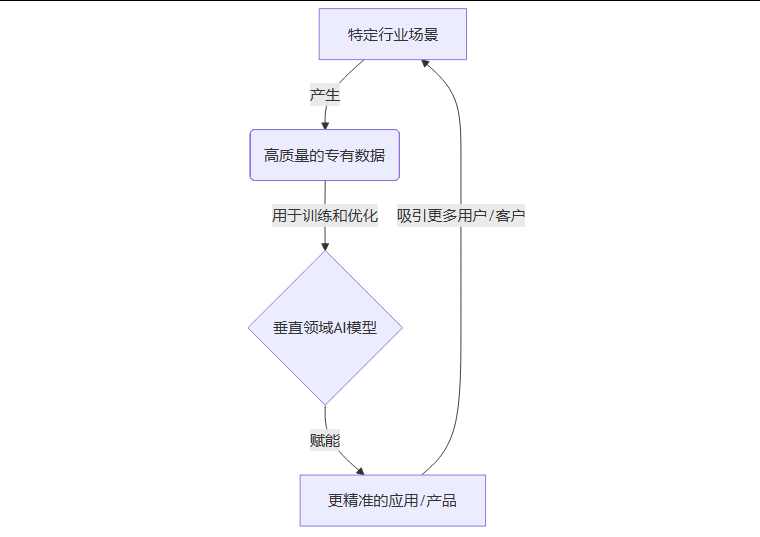

2.2 数据飞轮的闭环价值

在垂直领域深耕,最大的优势之一是能够积累独特的、高质量的场景数据。这些数据是巨头的通用模型所缺乏的“养料”,也是驱动项目长期发展的核心动力。由此,一个强大的“数据-模型-应用”闭环得以形成。

这个飞轮一旦转动起来,就会形成强大的马太效应。产品越好用,吸引的客户就越多;客户越多,积累的数据质量就越高;数据质量越高,模型就越智能;模型越智能,产品就越好用。这个正向循环,是创业公司在巨头阴信下最坚固的护城河。

2.3 创业角色的新机遇

AI时代的创业,不再仅仅是技术大牛的专利。随着AI工具的易用性不断提升,创业的门槛正在降低,这为更多角色打开了机会之门。

“超级个体”的崛起 具备行业洞察力的个人,可以利用现成的AI工具,打造出解决特定痛点的小而美产品或服务,实现商业价值。这种轻量级的创业模式,正受到部分投资者的关注。

行业专家的跨界 一个深耕行业数十年的专家,其价值在AI时代被急剧放大。他们或许不懂算法,但他们懂得真正的业务需求。他们与技术团队的结合,往往能创造出最具商业价值的AI应用。

这也给投资者提供了更广泛的项目来源。投资不再局限于寻找顶尖的AI科学家团队,那些拥有深刻行业理解力、能够敏锐发现市场痛点并快速利用AI工具实现商业闭环的团队,同样具备巨大的投资潜力。

三、🧭 未来航道图,锁定两大确定性机遇

%20拷贝.jpg)

在纷繁复杂的应用层机会中,AI Agent与具身智能,被公认为确定性最高、潜力最大的两条主航道。它们分别代表了AI在数字世界和物理世界的终极形态,是驱动下一轮产业变革的核心力量。

3.1 AI Agent,开启自主智能的新纪元

如果说之前的人工智能更像一个“被动的工具”,需要人来下达指令,那么AI Agent则是一个“主动的执行者”,能够自主理解目标、拆解任务、调用工具、最终完成复杂工作。

3.1.1 2025,Agent元年

业界普遍预测,2025年将是AI Agent商业化落地的元年。这背后是技术的成熟与需求的爆发。大模型提供了强大的自然语言理解和推理能力,这是Agent的“大脑”;而丰富的API生态和工具集,则为Agent提供了可以调用的“手脚”。当大脑和手脚都准备就绪,一个能够自主行动的智能体诞生,就成了水到渠成的事情。

3.1.2 垂直Agent的商业蓝海

通用型Agent,如个人智能助理,很可能仍是科技巨头的主战场。但真正的创业蓝海,在于那些面向特定行业的垂直Agent。这些Agent因为其专业性和高价值,具备清晰的商业化路径和强大的护城河。

下面是一些备受关注的垂直Agent赛道及其商业价值。

这些垂直Agent的共同特点是,它们解决的都是高价值、流程相对标准化的复杂任务,能够为企业客户带来直接且可观的经济效益。这正是“卖收益”模式的最佳实践。

3.2 具身智能,AI与物理世界的终极交汇

如果说AI Agent是AI在数字世界的“化身”,那么具身智能就是AI在物理世界的“肉身”。它让AI拥有了感知和改造物理世界的能力,是人工智能从虚拟走向现实的终极一步。

3.2.1 中国的结构性优势

在具身智能这个赛道上,中国拥有全球独一无二的结构性优势。大模型的突破,为机器人装上了“更聪明的大脑”,解决了过去机器人“不够智能”的核心痛点。而在“身体”的制造上,中国则具备无可比拟的优势。

强大的供应链体系 完善的零部件供应链,使得机器人硬件的研发和制造成本可以被有效控制,迭代速度极快。

成熟的硬件制造能力 从精密加工到大规模量产,中国拥有全球最完整的制造生态,能够将实验室里的原型产品,快速转化为可商业化的成熟商品。

丰富的产品化经验 在消费电子等领域的长期积累,使得中国企业非常擅长定义产品、优化用户体验和控制成本,这对于具身智能产品的普及至关重要。

这些优势的叠加,使得中国不仅有能力诞生世界级的AI算法公司,更有可能孕育出引领全球的具身智能产品公司。

3.2.2 四大物理落地场景

资本市场正重点关注具身智能的四大物理落地场景,它们被认为是未来最有可能诞生万亿级市场的领域。

具身智能机器人

这不仅包括工业场景下的协作机器人、物流机器人,更包括未来可能进入家庭的服务机器人、陪伴机器人。大模型的加入,让机器人能够听懂更复杂的自然语言指令,理解更模糊的任务意图,并在非结构化的环境中自主作业。投资的重点在于机器人的运动控制能力、环境感知与理解能力,以及与AI大模型的深度融合。自动驾驶

自动驾驶是具身智能最典型的应用之一。大模型正在重塑自动驾驶的技术栈,从感知到规控,端到端的解决方案展现出巨大潜力。它让车辆能更好地理解复杂的交通场景和人类驾驶员的行为意图,处理长尾问题(Corner Cases)的能力得到显著提升。智能无人机

融合了大模型的无人机,不再是简单的“飞行相机”,而是能够自主执行任务的“空中机器人”。在农业植保、电力巡检、物流配送、应急救援等领域,智能无人机集群能够实现自动化作业,大幅提升效率和安全性。AI原生消费品/玩具

这是一个容易被忽视但潜力巨大的市场。具备情感交互和个性化学习能力的AI宠物、AI玩伴,能够为用户提供独特的情绪价值。这类产品将AI的“大脑”与可爱的“身体”相结合,有望创造出全新的消费电子品类。

四、♟️ 投资棋局与创业罗盘,策略与实践

在清晰的航道图指引下,投资者和创业者需要制定与之匹配的策略,才能在这场变革中抓住机遇。

4.1 投资组合的多元化构建

对于投资者而言,单一押注某个方向存在风险。一个稳健的投资组合,应该兼顾短期回报与长期价值,平衡应用层与基础设施层。

核心布局应用层 将大部分资金配置在AI Agent和具身智能这两个主航道上,寻找那些在垂直领域已经建立起壁垒、商业模式清晰的项目。

关注基础设施的长期价值 虽然模型层的创业机会减少,但为AI应用提供底层服务的“卖水人”依然具有长期投资价值。这包括提供高效算力解决方案的公司、数据管理与标注平台、模型训练与优化工具链等。这些基础设施项目,虽然短期内可能不如应用层项目性感,但它们是整个AI生态的基石,具备穿越周期的潜力。

4.2 创业者的生存法则

对于创业者,尤其是在应用层的创业者,生存和发展的关键在于速度、产品和对人性的理解。

4.2.1 快速迭代与产品为王

应用层的竞争异常激烈,技术壁垒相对较低,先发优势至关重要。创业公司必须具备快速试错和产品创新的能力。这意味着要敏锐地捕捉市场需求,快速推出最小可行性产品(MVP),并根据用户反馈不断进行迭代优化。在应用层,完美的技术远不如一个能解决实际问题、用户体验流畅的产品重要。

4.2.2 用户体验与情绪价值的回归

一个深刻的洞察是,未来所有不能提供情绪价值的重复性劳动,都可能被AI或机器人替代。这反过来也说明,那些能够提供独特用户体验、建立情感连接的产品,将拥有更强的生命力。

无论是企业级应用还是消费级产品,设计的巧思、交互的流畅度、解决问题过程中的愉悦感,都成为差异化竞争的关键。尤其是在C端产品中,能否提供陪伴、趣味、惊喜等情绪价值,直接决定了产品的成败。

五、🌪️ 风浪中的航行,风险与挑战的审视

%20拷贝.jpg)

AI投资的下半场,机遇与风险并存。在拥抱变革的同时,保持对潜在风险的清醒认知,是所有参与者的必修课。

5.1 政策与合规的“紧箍咒”

AI技术的发展,特别是其强大的数据处理能力,必然会触及数据安全、隐私保护、算法伦理等敏感地带。各国政府正在加紧制定相关法律法规。对于创业公司和投资者而言,项目的合规能力不再是一个可选项,而是一个生死攸关的前提。一个在数据使用上存在瑕疵的项目,随时可能面临灭顶之灾。

5.2 资本效率与盈利能力的双重考验

资本市场已经回归理性。过去那种依靠不断融资来维持生存的模式难以为继。投资者对项目的资本效率(即每单位融资能产生的价值)和盈利能力提出了前所未有的高要求。一个项目必须能够清晰地证明,它不仅能创造价值,还能捕获价值,最终实现自我造血。无法在合理时间内实现商业闭环的项目,将被市场无情淘汰。

5.3 技术与行业的“融合之痛”

AI与行业的深度融合是成功的关键,但这个过程充满了挑战。技术团队往往不懂业务,而行业专家又不懂技术。两者之间存在巨大的沟通鸿沟。一个成功的AI应用项目,必须拥有一个既懂技术又懂行业的复合型团队,能够将抽象的算法,转化为解决具体业务问题的产品。这种“融合之痛”,是许多AI创业公司倒在黎明前的主要原因。

结论

AI投资的叙事,已经翻开了新的一页。上半场那种对技术参数的狂热追逐正在退潮,取而代之的是对商业价值的冷静求索。这场变革的核心,是从“技术驱动”转向“应用驱动”,从“模型为王”转向“价值为王”。

未来的赢家,将不再是那些仅仅拥有最强算法的公司,而是那些能够深刻理解行业痛点,将AI技术巧妙地封装成产品,为客户创造可量化回报的企业。在这幅波澜壮阔的画卷中,AI Agent和具身智能无疑是最耀眼的两条主线,它们分别定义了AI在数字世界和物理世界的未来。

对于所有身处其中的投资者和创业者而言,这既是一个挑战,更是一个前所未有的机遇。需要敬畏技术发展的客观规律,更要敢于用AI重构传统的商业规则。最重要的是,在拥抱AI概念和能力的同时,必须牢记商业的本质,那就是快速赚到钱,实现健康的商业闭环。AI投资的下半场,大幕已经拉开,真正的价值创造之旅,才刚刚开始。

📢💻 【省心锐评】

技术再炫,终究要落地生金。别再迷恋模型的参数,多看看客户的账本。Agent和机器人,才是下一张万亿牌桌的入场券。

.png)

评论