【摘要】深度解读香港首份RWA产业白皮书,为投资者揭示筛选优质资产的三大核心标准,厘清香港独特的“发行”与“交易”双轨合规路径,并提供穿透式尽职调查实操方法,旨在帮助投资者在RWA浪潮中识别价值、规避陷阱。

引言

现实世界资产(Real World Asset, RWA)代币化,正像一股强劲的季风,吹拂着传统金融与数字世界的边界。这股风带来了无限的想象空间,也卷起了泥沙俱下的市场乱象。当“万物皆可RWA”的口号响彻云霄时,机遇与泡沫的界限变得模糊不清。

就在这个关键节点,香港适时地发布了首份RWA产业白皮书——《RWA产业发展研究报告·产业篇2025》。这份报告的意义,远不止于一份行业发展的蓝图。它更像是一座灯塔,为波涛汹涌的市场指明了航向,也为身处其中的投资者提供了一套清晰的“海图”与“避险规则”。

这份白皮书,用冷静而严谨的笔触,系统性地为产业划定了框架,更从投资者保护的根本出发,释放了三大不容忽视的关键信号。它告诉我们,并非所有资产都值得被代币化;它也告诉我们,合规的道路虽然狭窄,却是通往价值的唯一路径;它还反复警示,面对天花乱坠的概念,穿透式的审视是保护自己唯一的武器。

这篇文章将完全站在投资者的视角,为您逐层剥开这份白皮书的内核。我们不谈空泛的宏大叙事,只聚焦于三个最实际的问题。如何识别一个RWA项目是否靠谱?在香港,一个合规的RWA项目应该是什么样子?以及,如何才能在纷繁复杂的市场信息中,擦亮双眼,避开那些精心包装的陷阱?

一、拨开迷雾识真金 优质RWA项目的三大“试金石”

%20拷贝.jpg)

白皮书开宗明义,直接戳破了市场上最大的一个泡沫——“万物皆可RWA”。这个概念听起来极具革命性,但在现实中却极度危险。资产代币化不是一场点石成金的魔法,而是一套严谨的金融工程。它无法为劣质资产增信,只会放大其固有风险。

因此,对于投资者而言,投身RWA的第一步,不是寻找下一个百倍币,而是学会判断一个项目的底层资产是否“合格”。白皮书给出了三把标尺,它们是甄别真伪、衡量价值的“试金石”。

1.1 价值稳定性(Value Stability)——拒绝波动的基石

RWA的核心价值在于将现实世界的稳定收益引入链上,而不是将链上的剧烈波动引入现实资产。所以,一个适合被代币化的资产,其价值必须是相对稳定且可预测的。它的收益不应依赖于市场情绪的短期炒作,而应植根于坚实的现实经济活动。

哪些资产是“优等生”?

金融资产。例如国债、高信用等级的公司债券。它们的票息和到期收益是固定的,信用风险有明确的评级,价值曲线平滑可期。黄金也是一个典型例子,虽然价格有波动,但其作为全球公认的价值储存手段,拥有成熟的定价体系和深厚的市场流动性。

标准化不动产。特指那些位于核心地段、拥有稳定现金流的商业地产,如写字楼、购物中心。它们的租金收益率相对稳定,空置率有历史数据可循,估值模型也相当成熟。

应收账款。特别是来自大型、高信用企业的应收账款,其违约风险低,回款周期明确,是一种优质的短期固定收益资产。

新能源资产。例如充电桩、光伏电站。这类资产的收益可以直接通过物理世界的运营数据来衡量,比如充电桩的使用时长、光伏电站的发电量。这些数据可以通过物联网技术实时采集,收益模型清晰透明。

算力资产。主要是指GPU硬件等物理算力设备。其价值与挖矿产出或算力租赁市场的价格直接挂钩,收益逻辑相对直接。

为了更直观地展示,我们可以将主流的适宜RWA化的资产类别总结如下。

哪些资产需要高度警惕?

白皮书明确将一些资产类别划入了“高风险区”。这些资产往往具备以下一个或多个特征,高波动性、主观估值、流动性差。艺术品与收藏品。一幅名画、一瓶红酒的价值,很大程度上依赖于专家的主观鉴定和市场的拍卖情绪,缺乏公允的、持续的定价标准。将其代币化,极易演变成一场纯粹的击鼓传花游戏。

农产品。农产品的价格受季节、天气、政策等多重因素影响,价格波动剧烈,难以预测,不适合作为寻求稳定收益的RWA标的。

非标债权。相较于标准化的公司债,非标债权的条款复杂、信息不透明、债务人信用难以评估,风险极高。

投资者的第一道防线,就是审视底层资产的“基因”。一个建立在流沙之上的项目,无论其技术叙事多么动人,都注定是空中楼阁。

1.2 法律确权清晰性(Clarity of Legal Ownership)——价值的法律锚点

如果说价值稳定性是RWA的“肉身”,那么法律确权的清晰性就是其“灵魂”。一个代币所代表的权益,必须在现实世界的法律体系中得到明确、无争议的界定和保护。否则,链上的数字凭证将与现实资产彻底脱钩,变得一文不值。

很多项目方喜欢宣传“链上确权”的技术优势,这是一个极具误导性的说法。投资者必须清醒地认识到,区块链技术本身无法创造权利,它只能记录权利。在现阶段,单靠技术手段无法替代具有法律效力的文书和权威机构的审查。

一个合规的RWA项目,在法律确权上必须做到滴水不漏。投资者在进行尽职调查时,需要像侦探一样,追问并核实以下关键文件。

权属证明文件。这是最基础也是最重要的。

如果底层资产是不动产,必须看到房产证或土地使用权证。

如果是股权,需要核查工商登记文件和股东名册。

如果是债权,应有借款合同和抵押文件。

如果是艺术品,则需提供购买合同、发票以及权威机构(如苏富比、佳士得)的拍卖鉴定证书。

权利瑕疵排查。仅仅拥有权属证明还不够,还需要确认资产上是否存在任何限制性权利。

资产是否被抵押或质押给了其他债权人?

资产是否被法院查封或冻结?

是否存在任何潜在的所有权纠纷?

一个负责任的项目方,不仅会主动出示这些文件,更会聘请独立的第三方律师事务所,对资产的法律状态出具详尽的法律意见书。这份文件是投资者判断项目法律风险的核心依据。

1.3 链下数据可验证性(Verifiability of Off-chain Data)——信任的数字桥梁

RWA的本质,是搭建一座链接链下物理世界与链上数字世界的桥梁。这座桥梁是否坚固,取决于数据的真实性与同步性。资产的状态、价值、现金流等所有关键的链下数据,都必须能够通过可靠的、独立的第三方进行持续的验证。

一个无法被有效验证的RWA项目,就是一个信息“黑箱”。投资者无法得知底层资产的真实运营状况,其代币价值也就失去了支撑。

技术如何实现验证?

现代技术为数据的可验证性提供了多种解决方案。物联网(IoT)。对于新能源充电桩、物流仓储等资产,可以通过安装传感器,将设备的实时运营数据(如充电时长、货物进出库记录)自动上传至区块链,确保数据源的真实和不可篡改。

区块链预言机(Oracle)。预言机作为链上与链下世界的数据信使,可以从可信的数据源(如彭博终端、政府网站、权威评估机构)获取资产价格、利率等信息,并将其安全地输入智能合约。

公开哈希值查询。合规的项目通常会将资产抵押、审计报告等关键文件的哈希值(一种数字指纹)公布在链上。投资者可以通过区块链浏览器等工具,随时验证这些文件的原始性和完整性。

投资者如何操作?

投资者应主动询问项目方的数据验证机制。一个透明的项目会清晰地说明,其链下数据由谁提供、通过什么技术手段上传、更新频率如何、以及投资者可以通过何种途径进行独立核查。如果项目方对此语焉不详,或者依赖于内部团队手动更新数据,那么就需要敲响警钟了。

总而言之,这三大标准——价值稳定、法律清晰、数据可验,共同构成了一个优质RWA项目的“铁三角”。任何一个环节的缺失,都会导致整个项目的价值基础崩塌。

二、合规之路非坦途 香港监管下的“发行”与“交易”双重门

%20拷贝.jpg)

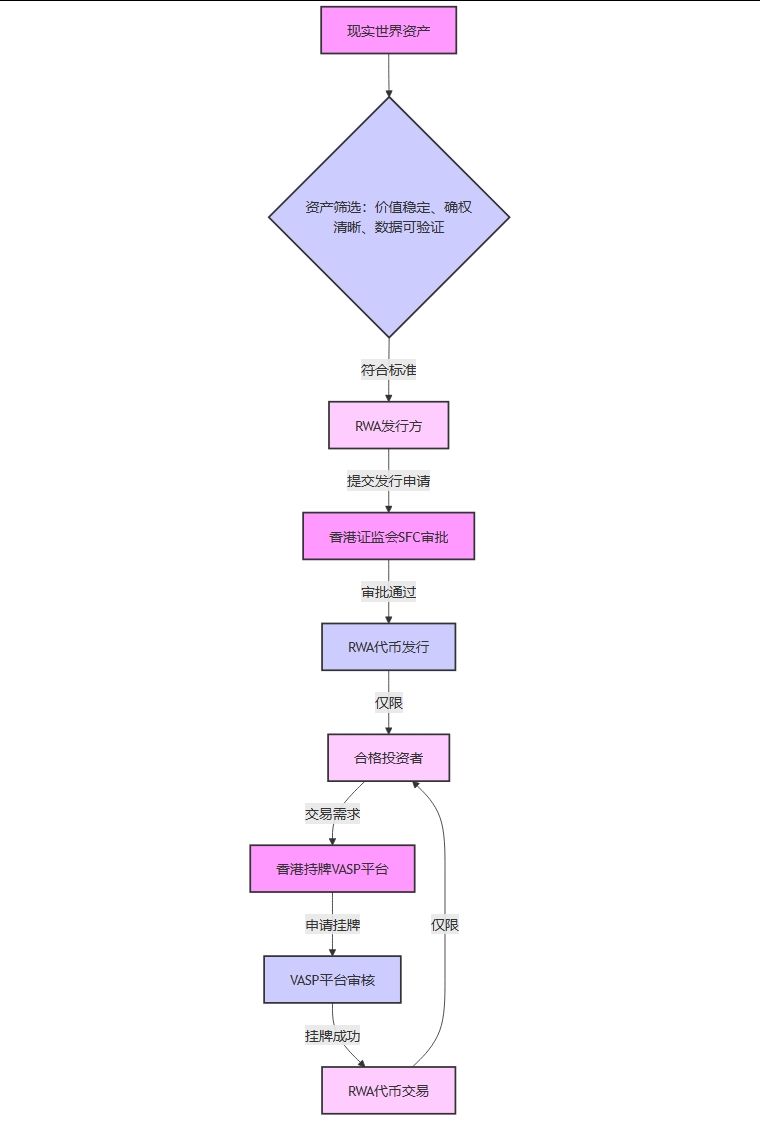

理解了如何挑选优质资产,下一步就是看项目是否走在正确的道路上。在香港,这条路就是“全链路合规”。香港的目标是成为全球RWA枢纽,其核心策略不是放任自流,而是通过严谨的监管框架,在鼓励创新的同时,最大限度地保护投资者。

对于投资者来说,理解香港的RWA合规路径至关重要。这其中,最核心的一点,就是要严格区分“发行”与“交易”这两个截然不同的环节。

2.1 “发行”与“交易”的楚河汉界

市场中一个常见的误解是,一个RWA项目在香港发行了,就意味着它的代币可以像比特币一样在交易所自由买卖。这是一个巨大的错误。

发行RWA,本质是一次私募融资

在香港的监管框架下,RWA的发行被定性为一次募资行为。它更接近于传统的证券私募,而不是加密货币的首次代币发行(ICO)。这意味着它必须满足一系列严格的条件。面向合格投资者。RWA的发行目前仅向“合格投资者”(在香港通常指拥有至少800万港元投资组合的个人或相应资格的机构)开放。普通散户是无法直接参与一级市场发行的。

需经证监会(SFC)审批。项目发行前,需要向香港证监会提交详尽的法律文件、财务审计报告和资产评估报告,经过严格审查。

发行人责任重大。发行方必须履行穿透式的尽职调查义务,确保底层资产的真实性、合法性,并对信息的准确性负法律责任。

交易RWA,是另一道独立的门槛

一个RWA项目成功发行,仅仅是完成了第一步。其代币能否进入二级市场流通交易,需要跨过另一道更高的门槛。发行成功不等于自动获得交易资格。

2.2 监管的“长臂” 资产必须置于香港法律框架下

香港监管的另一个核心原则是,无论底层资产的物理位置在哪里,其所代表的法律权益和资金流转,都必须能够被完全置于香港的监管体系之下。

这一点对于投资内地资产的RWA项目尤其重要。仅仅在技术上,通过联盟链对内地的某个房产或设备进行所谓的“链上确权”,是远远不够的。这在香港监管看来,几乎没有意义。

合规的做法通常需要复杂的法律和金融架构设计。

设立特殊目的实体(SPV)。通常会在香港设立一个SPV公司,由这个SPV来合法持有内地资产的所有权或收益权。这样一来,投资者购买的RWA代币,所代表的就不再是内地资产的直接权益,而是这个香港SPV公司的股权或债权。

合规的资金通道。资产产生的收益(如租金、利息)如何从内地合法地汇入香港的SPV,再分配给代币持有人,需要设计合规的跨境资金安排。

全套的法律与审计证明。项目方必须提供由国际认可的“四大”会计师事务所出具的持续审计报告,以及香港本地律师出具的法律意见书,证明整个架构的合法合规性。

所以,投资者在考察项目时,不能只看资产本身,更要穿透其法律结构,看它是否真正地将资产权益“装入”了香港的监管笼子。

2.3 唯一的窄门 持牌VASP交易平台

如果一个RWA代币希望在香港进行二级市场交易,那么它只有一条路可走,就是在香港持牌的虚拟资产交易平台(VASP)申请挂牌。

香港证监会对此有极其明确且严格的规定。

禁止链上自动撮合交易。为了防止市场过度投机,SFC明确禁止RWA代币在去中心化交易所(DEX)或通过任何链上智能合约进行自动化的撮合交易。这意味着DeFi领域常见的AMM(自动做市商)模式被完全排除在合规路径之外。

交易平台需持牌。目前,香港仅有少数几家平台获得了SFC颁发的VASP牌照,有资格从事虚拟资产交易业务。RWA项目必须在这些平台上架,才能合规地进行交易。

目前,获得香港证监会许可的主要持牌VASP平台包括。

交易对象仍是合格投资者。即使在持牌VASP上交易,RWA产品目前也主要面向专业投资者开放,散户的参与门槛极高。

这一系列规定,构成了香港RWA市场的“防火墙”。它虽然限制了市场的流动性和炒作空间,但其根本目的在于保护普通投资者,确保RWA回归服务实体经济的本源,而不是沦为概念炒作的新工具。

为了帮助大家更清晰地理解这一全流程,以下是香港RWA合规路径的全景图。

任何声称在香港运营,却绕开上述路径的项目,无论其宣传多么诱人,都存在巨大的合规风险。

三、擦亮双眼避陷阱 穿透式尽调是唯一“护身符”

%20拷贝.jpg)

尽管香港的监管框架日益完善,但市场的逐利本性不会改变。总会有不法分子利用RWA的新概念,包装各种投机甚至欺诈项目。在这样的环境下,投资者必须摒弃一夜暴富的幻想,将**穿透式的尽职调查(Due Diligence)**作为保障自身投资安全的唯一“护身符”。

尽职调查不是一句空话,它是一系列具体、细致的核查行动。

3.1 戳破“画皮” 警惕虚构资产与估值泡沫

这是最常见也最致命的陷阱。项目方利用信息不对称,对底层资产进行虚假包装。

虚构资产。历史上曾出现过将一片毫无价值的荒地,通过精美的PPT和伪造的地质报告,包装成“稀有矿产地”进行代币化融资的案例。还有项目用赝品冒充名画,骗取投资者信任。

估值虚高。即便资产真实存在,其估值也可能被严重夸大。投资者应优先采信由国际知名机构(如四大会计师事务所、苏富比、佳士得)出具的独立第三方评估报告,而不是项目方的一面之-词。

高收益承诺。一个健康的RWA项目,其收益率应与底层资产的类型和风险水平相匹配。例如,一个以国债为底层资产的项目,其年化收益率理应在个位数。如果一个项目动辄承诺“保本”且年化收益率超过50%,那么它极有可能是一个资金盘或庞氏骗局。其收益并非来自资产运营,而是用后来者的资金兑付前期投资者的利息。

3.2 识破“传销” 远离多级分销与拉人头模式

一些骗局甚至懒得去包装底层资产,它们的核心模式就是金融传销。

如果一个项目不强调其底层资产的价值和收益逻辑,反而将重点放在**“拉人头返佣”、“多级分销”、“社区节点奖励”**等模式上,那么投资者需要立刻远离。这种项目的本质与资产无关,它唯一的目的就是通过社交裂变快速敛财,一旦后续资金链断裂,整个体系就会瞬间崩盘。

3.3 透视“黑箱” 追踪技术包装下的资金流向

区块链技术的透明性有时也会被不法分子反向利用。他们可能宣称“100%资产抵押”且“所有信息上链”,但实际上却玩弄花招。

伪上链。项目方可能只是将一些无关紧要的信息或虚假的资产证明哈希值上传到链上,营造出透明的假象。

资金流向不透明。最关键的一点是,投资者的资金到底流向了哪里?一个合规的项目,资金应进入受监管的托管账户,用于购买和持有底层资产。而许多骗局项目,会将资金直接转入不受监管的离岸账户,然后迅速转移,让投资者追讨无门。

3.4 建立你的尽调清单

为了系统性地进行尽职调查,投资者可以建立一个自己的核查清单。

RWA项目尽职调查核心清单

团队与平台资质核查

团队背景。核心成员是否具备大型投行、资产管理、法律或审计行业的从业背景?履历是否真实可查?

平台牌照。项目发行、承销、交易、托管的各个合作方,是否持有香港证监会颁发的相应金融牌照(如1号、4号、7号、9号牌照或VASP牌照)?

资产真实性与合规性核查

资产权属文件。是否能提供清晰、完整的产权证书、购买合同等法律文件?

第三方报告。是否有“四大”会计师事务所出具的审计报告?是否有知名律所出具的法律意见书?是否有权威机构出具的资产评估报告?

合规文件。项目的KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)政策是否清晰、严格?

收益逻辑与风险评估

收益来源。项目的收益是来自底层资产的真实运营收入(租金、利息、使用费等),还是依赖于代币价格上涨或“拉人头”?

风险披露。项目方是否充分、明确地披露了与底层资产相关的市场风险、信用风险、流动性风险等?

进行尽职调查是一个耗时耗力的过程。如果个人投资者不具备相应的专业能力,聘请专业的律师、会计师等第三方机构来协助完成调查,是必要且明智的选择。记住,投资中最大的成本,往往是为了节省尽调成本而付出的本金损失。

结语

香港首份RWA产业白皮书的发布,是一个明确的信号。它标志着RWA的发展正告别野蛮生长的草莽时代,迈向一个更加理性、合规、注重实体价值的新阶段。对于市场而言,这意味着透明度和规范性将不断提升,劣质项目和纯粹的炒作行为将受到抑制。

对于身处其中的投资者,这既是机遇也是挑战。机遇在于,一个更加清晰和安全的投资环境正在形成。挑战在于,投资者需要更新自己的知识体系,从过去追逐热点、听信故事的模式,转变为一个基于事实、依赖专业判断的理性决策者。

香港金管局总裁余伟文曾警示市场,要警惕对稳定币和RWA的“过度概念化炒作”。这句话切中要害。RWA的真正魅力,不在于它是一个可以被无限炒作的新概念,而在于它有潜力成为链接数字金融与实体经济的坚实桥梁。

最终,投资的本质是认知变现。在这场方兴未艾的金融变革中,能够行稳致远的,永远是那些能够牢牢把握资产质量、合规路径和尽职调查这三大核心,并始终对市场保持敬畏之心的人。远离暴富神话,聚焦于那些可验证、可追溯的真实价值,这才是RWA投资的正确打开方式。

📢💻 【省心锐评】

RWA的未来,不在链上的花哨叙事,而在链下的坚实资产。香港白皮书的核心就两个字,合规。对投资者来说,记住“穿透式尽调”,远离“三无”项目,比什么都重要。脱虚向实,合规为王。

.png)

评论