【摘要】AI落地困境中,FDE模式(前线部署工程师)正成为关键解法。它通过“产品探路者”深入客户一线,将非标需求转化为可规模化的产品能力,以“销售结果”的商业模式,打通AI从技术潜力到商业价值的最后一公里。

引言

人工智能的纪元,正上演着一幕奇特而深刻的矛盾剧。舞台的一侧,是模型能力以近乎癫狂的速度狂飙突进,文能作诗,武能编码,仿佛无所不能。舞台的另一侧,却是企业应用部署的步履蹒跚。无数雄心勃勃的AI项目,在触及企业真实、复杂、盘根错节的业务流程时,纷纷“水土不服”。据统计,超过70%的AI项目在落地阶段受阻,从概念验证到实际生产的转化率甚至不足30%。

技术与应用之间,横亘着一道巨大的断层。这条断层,仿佛一条难以驯服的巨龙,阻碍着AI的巨大潜能转化为实实在在的生产力。

为了斩断这条巨龙,一种看似“老派”、又重又累的打法,正被硅谷的AI先锋们重新从武器库中拾起,并奉为圭臬。它就是FDE(Forward Deployed Engineer,前线部署工程师)模式。这并非一个新概念,它最早由神秘的数据巨头Palantir开创并赖以成功。但在AI Agent等新兴物种崛起的今天,它被赋予了全新的时代意义,成为众多AI创业者眼中决胜未来的“屠龙之术”。

这篇文章,将深入剖析FDE模式的内核,探讨它为何能成为破解AI落地难题的关键,以及它如何通过独特的团队构成和商业逻辑,实现“规模化地做那些原本无法规模化的事情”。

一、🐉 时代痛点:AI落地遭遇的巨大断层

%20拷贝.jpg)

要理解FDE为何兴起,必须先看清AI落地所面临的困境。这个困境的核心,并非技术本身不够强大,而是通用技术能力与企业个性化业务场景之间的巨大鸿沟。

1.1 “非标”的诅咒:AI与SaaS的根本不同

传统的SaaS(软件即服务)之所以能大行其道,其根基在于业务流程的标准化。无论是CRM、ERP还是HR系统,它们所服务的业务流程,如客户管理、财务报销、薪资发放,在不同公司之间具有高度的共性。企业可以通过调整自身流程去适配软件,从而实现快速部署和规模化应用。

但AI应用,特别是被寄予厚望的AI Agent,完全是另一回事。它要解决的,往往是企业中最核心、最独特、也最复杂的“非标”问题。

数据格式的“孤岛”:每家企业的数据都存储在不同的系统里,格式千差万别,从结构化的数据库到散乱的PDF、邮件,AI需要先学会“阅读”这些独特的语言。

工具栈的“壁垒”:企业内部使用的软件、API、工作流工具五花八门,AI Agent需要与这些现有工具进行深度集成,才能真正执行任务。

权限系统的“迷宫”:在金融、医疗等高度敏感的行业,数据和操作权限管理极其严格,AI的行为必须被精确约束在安全边界内。

业务场景的“深水区”:一家银行的智能风控模型,需要理解其独特的信贷政策和客户画像;一家制造业工厂的供应链优化,则必须洞悉其物料流转和生产节拍的细微差别。

这些高度个性化的元素,使得一个“标准版”的AI产品几乎不可能“即插即用”。强行推广通用产品,结果往往是项目搁浅,最终沦为昂贵的“技术玩具”。

1.2 “最后一公里”的困局

正是这种“非标”的诅咒,导致了AI落地的“最后一公里”困局。AI公司在实验室里训练出的强大模型,就像一辆拥有F1赛车引擎的超级跑车。但客户的现场,却是遍布坑洼、岔路丛生的乡间小路。跑车马力再大,也无法在这种路面上跑出成绩。

FDE模式的诞生,正是为了解决这个问题。它不试图用一辆车跑遍所有路,而是直接派出一支工程队,到现场去修路。这支工程队,就是前线部署工程师。他们深入客户的业务腹地,通过现场的观察、沟通和快速开发,精准识别并解决企业在AI落地中遇到的真实需求,一寸一寸地打通技术与业务之间的连接。

二、🧭 角色定位:“产品探路者”而非简单执行者

如果仅仅将FDE理解为驻扎在客户现场的技术支持或外包工程师,那就完全错失了其精髓。FDE的真正价值,在于他们扮演着一个远超执行者的角色——“产品探路者”(Product Pathfinder)。

2.1 走出大楼,发现隐性需求

“产品探路者”这一概念,由Palantir的核心人物Shyam Sankar正式确立。其核心思想是,最真实、最有价值的需求,往往无法在办公室里通过问卷或访谈获得。它们隐藏在客户日常工作的细枝末节中,甚至连客户自己都未能清晰地表达出来。

FDE的工作方式,就是“走出大楼”,沉浸到客户的业务环境中去。

他们与客户的业务人员并肩工作,观察他们如何处理数据,如何做出决策,以及在哪些环节感到痛苦和低效。

他们不只是被动地接收需求,而是通过**“演示驱动开发”(Demo-Driven Development)**的方式,快速构建一个粗糙但可用的原型,直接展示给客户看。“当你看到一个能解决你部分问题的工具时,你才会真正开始思考你需要什么。”这种方式能极大地激发和澄清真实需求。

他们具备一种“叛逆精神”,敢于挑战客户提出的表面需求,挖掘其背后更深层次的动机和目标,从而推动产品从简单的功能堆砌,转向真正的问题导向。

通过这种方式,FDE能够捕捉到那些最宝贵的**“隐性知识”**,为产品的进化找到最准确的方向。

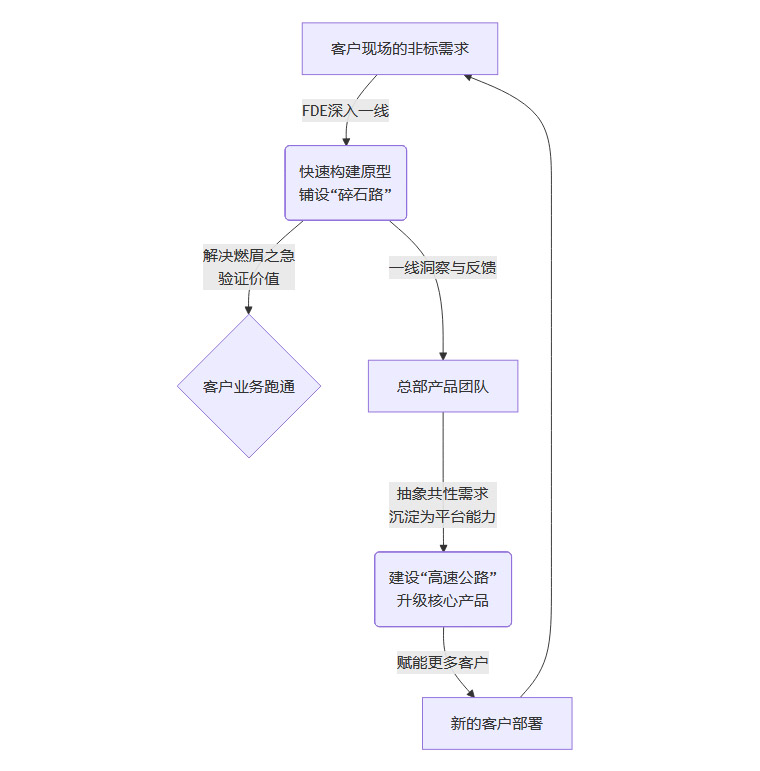

2.2 “碎石路”与“高速公路”的二元循环

OpenAI前首席研究官Bob McGrew用一个绝佳的比喻,阐释了FDE与总部产品团队之间的协作关系。

FDE在客户一线铺设的是**“碎石路”**。这些路修得很快,不求完美,但能立刻解决客户的燃眉之急,让业务“跑起来”。

总部的产品团队,则会观察所有FDE铺设的“碎石路”,识别出那些被最频繁使用、最有价值的路段。然后,他们会将这些路段的设计原理和功能抽象出来,投入资源将其建设成标准、稳定、可规模化的**“高速公路”**,并集成到核心产品中。

这是一个优雅而强大的双引擎模型。

这个循环的价值在于:

敏捷响应:FDE确保了公司能快速响应大客户的紧急需求,赢得信任和订单。

产品进化:一线的“碎石路”为产品进化提供了源源不断的、经过实战检验的养料,避免了闭门造车。

规模化基础:“高速公路”的建设,使得原本一次性的定制化工作,能够沉淀为可复用的产品能力,从而降低未来项目的部署成本,实现规模化。

FDE不是在做一次性的项目,他们是在为整个产品版图进行勘探和测绘。他们带回的每一份“战地报告”,都是未来修建“产品高速公路网”的宝贵蓝图。

三、👨💻 团队构成:驻扎在客户现场的“特种兵”小队

%20拷贝.jpg)

要成功执行FDE模式,需要的不是单打独斗的孤胆英雄,而是一支结构精良、能力互补的复合型团队。他们就像一个驻扎在客户现场的“小型创业团队”或“特种兵小队”,具备极高的自主性和战斗力。

该模式的开创者Palantir,其FDE团队的经典配置,为我们提供了最佳范本。这个团队通常由两类关键角色组成:Echo 和 Delta。

3.1 Echo与Delta的无间协作

“一个听懂,一个实现”,这句生动的描述,精准地概括了Echo和Delta团队的协作模式。

这种组合的威力在于,它在客户现场就形成了一个完整的“需求发现-方案设计-开发实现-反馈迭代”的闭环。

Echo 就像是团队的“大脑”和“耳朵”,他们确保团队始终在解决一个正确且有价值的问题。没有他们,技术再高超的Delta也可能陷入“用大炮打蚊子”的窘境,或者交付一个客户根本不用的东西。

Delta 则是团队的“双手”,他们强大的工程能力,确保了团队的想法能够被快速物化。没有他们,Echo发现的再多痛点,也只能停留在PPT上。

以金融反欺诈场景为例,Castle公司的FDE团队实践了这种模式。Echo团队的成员可能来自银行风控部门,他们能迅速理解交易流水、风险模型和监管要求。当他们发现一个新的欺诈模式时,会立即与Delta团队沟通。Delta工程师则在数小时或数天内,利用公司的平台能力,开发出一个新的监控规则或分析模型,并部署上线,立即产生效果。这种极速响应,是传统软件开发流程无法想象的。

3.2 “小型创业团队”的文化与授权

要让这支“特种兵小队”发挥最大效能,公司必须给予充分的授权和信任。

高度自主权:FDE团队在现场拥有很大的决策权,他们可以根据实际情况,决定技术方案、开发优先级,而无需层层上报审批。

结果导向:公司的考核重点是团队是否为客户创造了价值,是否解决了核心问题,而不是他们写了多少行代码或开了多少会。

资源支持:公司总部是FDE团队的坚强后盾,提供强大的平台工具、技术支持和知识库,让他们在前线“弹药充足”。

这种模式,本质上是在客户现场孵化一个个小型的、以解决问题为导向的创业公司。他们既有创业公司的敏捷和专注,又有大公司平台的资源支持,从而爆发出惊人的战斗力。

四、💰 商业价值与定价:销售“结果”,而非“席位”

FDE模式不仅在技术和组织上独树一帜,其商业逻辑也彻底颠覆了传统软件行业的玩法。它不卖软件席位,也不按人天卖服务,它卖的是客户能够直接感知的**“结果”**。

4.1 从“卖铲子”到“帮你挖到金子”

传统SaaS的商业模式是“卖铲子”。软件公司提供标准化的工具,客户按席位(per seat)付费。至于客户用这把铲子挖到了土还是金子,软件公司通常不直接负责。

咨询公司的模式是“按时收费的服务”。他们提供专家的智慧和时间,收入与投入的人力成本线性相关,难以规模化。

FDE模式则完全不同。它的核心承诺是**“帮你挖到金子”**。AI公司通过FDE团队的深度介入,直接参与到为客户创造价值的过程中,并从创造的价值中分享收益。

这种“结果导向”的模式,决定了其定价策略必然是基于价值的(Value-Based Pricing)。例如:

固定高额合同:针对一个明确的业务目标(如降低欺诈率5%),签订一个数百万甚至上千万美元的合同。

成果分成模式:按AI系统帮助客户节省的成本或带来的额外收入的一定比例进行分成。比如,每通过AI系统识别并阻止一笔欺诈交易,AI公司就能获得一定比例的提成。

这种定价方式,将AI公司的利益与客户的利益深度绑定,从根本上改变了甲乙双方的博弈关系,使其成为真正的“命运共同体”。

4.2 先亏后赚的“J型曲线”

FDE模式的商业曲线并非一路上扬,它呈现出一条迷人的**“J型曲线”**。

初期投入(亏损阶段):在项目初期,AI公司需要投入大量的FDE人力进行现场摸索、需求挖掘和定制开发。此时,人力成本高昂,而合同价值可能尚未完全体现,公司往往处于亏损状态。这是必要的“学费”,是为了深入理解客户业务、建立信任。

价值兑现(转折点):当FDE团队通过原型和初步成果,真正解决了客户的某个核心痛点,并证明了自身价值后,就迎来了转折点。客户愿意为此签订高额的长期合同,因为他们购买的不再是一个不确定的技术,而是一个已经验证的解决方案。

规模化盈利(增长阶段):随着FDE从一线带回的经验不断被沉淀为更强大的平台化产品(“高速公路”建成),后续新项目的部署效率会大幅提升,定制化成本显著降低。而由于平台能力的增强,公司能解决更复杂、更有价值的问题,合同金额反而会持续走高。

这条曲线的右侧上扬部分,正是FDE模式的魅力所在。它通过前期的“非规模化”投入,最终换来了产品能力的指数级提升和商业上的规模化盈利。Palantir从服务美国情报机构的神秘软件公司,成长为市值一度超过500亿美元(约4000亿人民币)的巨头,其背后支撑的,正是这条坚实的“J型曲线”。

五、✨ 本质区别与未来展望:“规模化地做无法规模化的事”

%20拷贝.jpg)

行文至此,FDE模式的轮廓已经清晰。它不是咨询,不是外包,更不是简单的技术支持。它的本质,是一种**“规模化地做那些原本无法规模化的事情”**的哲学和方法论。

5.1 FDE的护城河

传统咨询或项目外包,交付的是一次性的、无法复用的解决方案。项目结束,团队撤走,知识和经验也随之流失。这是一种线性的、无法形成积累的商业模式。

FDE模式的根本区别在于,它的每一个项目,都是在为构建一个更强大的、可规模化的产品平台添砖加瓦。FDE团队在客户现场进行的定制化工作,是产品研发的“前端触角”。这些看似“非规模化”的努力,通过“碎石路”到“高速公路”的转化机制,最终会沉淀为公司的核心资产和难以逾越的护城河。

当竞争对手还在销售标准化的“铲子”时,拥有强大FDE体系的公司,已经通过一个个项目,构建起一个集深厚行业知识、强大平台能力和深度客户信任于一体的商业帝国。Palantir正是凭借这套打法,在政府、金融、能源等最复杂的领域建立了近乎垄断的地位。

5.2 AI Agent时代的FDE进化

进入AI Agent时代,FDE模式的重要性只会愈发凸显。因为Agent的终极目标,是成为能够自主理解、规划、并执行复杂任务的“数字员工”。要实现这一目标,Agent必须与企业内部纷繁复杂的系统和流程进行前所未有的深度融合。这个融合过程,恰恰是FDE最擅长的领域。

未来,FDE模式自身也会被AI所改变和增强。

部分流程自动化:一些标准化的数据清洗、API对接、代码生成等任务,可以由AI Agent辅助FDE完成,从而提升他们的工作效率。

人类智慧的核心不变:但是,FDE模式的核心——理解复杂业务、挖掘隐性需求、建立人际信任、进行创造性问题解决——这些依赖深刻人类智慧和同理心的部分,在可预见的未来,仍然无法被AI完全替代。

FDE的角色,可能会从“亲手修路”的工兵,进化为指挥AI Agent集群进行自动化部署的“总工程师”。但他们作为连接技术与商业的“桥梁”和“翻译官”的核心价值,将恒久不变。

结论

在AI技术浪潮席卷全球的今天,我们不缺强大的算法和模型。我们缺的是将这些强大能力,精准、高效、可靠地注入到企业血脉中的方法。FDE模式,正是应对这一挑战的“屠龙之术”。

它通过“产品探路者”的深度嵌入,解决了AI落地的“最后一公里”难题。它以“Echo+Delta”的特种兵小队,实现了技术与业务的无缝协同。它凭借“销售结果”的商业逻辑和“J型曲线”的增长模型,将一次性的定制服务,升华为驱动产品进化和构建商业护城河的强大引擎。

FDE模式提醒我们,在技术狂飙的时代,最稀缺的资源,或许仍然是那些愿意俯下身子、深入一线、用双手和智慧去填平技术与现实之间鸿沟的人。他们不止是驻场工程师,他们是AI时代真正的价值创造者和屠龙勇士。

📢💻 【省心锐评】

FDE不是权宜之计,而是AI公司从“卖技术”到“卖价值”的商业模式跃迁。它用最“笨”的办法,构建了最聪明的护城河。

.png)

评论