【摘要】摒弃对模型指标的虚荣追求。本文提出最小可行AI产品(MVAP)敏捷框架,通过快速、低成本的真实场景验证,将AI项目从技术自嗨引向商业价值闭环,系统性提升落地成功率。

引言

人工智能项目正在经历一个矛盾的时期。一方面,资本和期望空前高涨;另一方面,惊人的失败率给行业蒙上了一层阴影。大量研究数据揭示了一个严峻的现实,高达85%的AI项目最终未能交付其承诺的商业价值。这些项目耗费巨额资源,最终却只产出了两种典型的“遗物”,无法融入业务流程的“技术花瓶”,或是无法产生业务洞察的“数据孤岛”。

这种普遍存在的“价值幻觉”(Value Illusion)现象,其病根并非技术能力不足。恰恰相反,许多失败项目在实验室环境中拥有近乎完美的性能指标。问题的核心在于,我们错误地将一套适用于确定性世界的管理方法,即传统的“规划-建造-交付”瀑布模型,生硬地套用在了充满不确定性的AI领域。

AI项目的本质是探索,而非建造。其核心要素,从数据质量的稳定性、模型在真实环境的泛化能力,到最终用户的接受度与业务流程的契合度,在项目启动之初都充满了巨大的未知。在这样的背景下,试图通过详尽的前期规划来锁定一切,无异于缘木求鱼。

破解这一困局,需要一次彻底的范式转换。我们必须承认并拥抱不确定性,将项目重心从追求一次性的“完美交付”,转向持续的“价值验证”。本文将深度拆解一个专为此目的而生的实践框架,最小可行AI产品(Minimum Viable AI Product, MVAP)。它将敏捷思想的精髓注入AI项目管理,通过一系列小步快跑的迭代循环,确保项目从第一天起就牢牢锚定真实价值,最终将AI从一个昂贵的实验室玩具,转变为驱动业务增长的强大引擎。

🔮 一、核心困境:AI项目的“价值幻觉”及其根源

%20拷贝.jpg)

在深入探讨解决方案之前,我们必须清晰地诊断问题。AI项目的“价值幻觉”并非偶然,它是一系列系统性问题的必然结果。这些问题源于一个根本性的错配,即管理范式与项目特性的错配。

1.1 “价值幻觉”的具体表征

当一个AI项目失败时,它很少表现为代码无法运行。更多时候,它以一种更令人沮丧的方式宣告失败,即项目交付物在技术上看似成立,但在商业上毫无价值。

技术花瓶 (Technical Vase):这类产出通常拥有出色的离线评估指标,例如模型准确率高达99%。数据科学家为此投入了大量精力进行特征工程、模型调优。然而,当它被尝试部署到生产环境时,问题接踵而至。它可能因为推理延迟过高而无法满足实时业务需求;可能因为对真实世界数据的噪声极其敏感而导致性能断崖式下跌;或者,它输出的结果格式与现有业务系统格格不入,集成成本高到无法接受。最终,这个“完美”的模型只能被束之高阁,成为一个仅供观赏的展品。

数据孤岛 (Data Silo):另一类失败产出是一个复杂的数据处理与分析系统。它成功地整合了多个数据源,构建了精巧的数据湖或数据仓库,并能运行复杂的分析查询。但问题在于,它所提供的洞察与业务决策流程完全脱节。业务团队不知道如何使用这些数据,或者这些数据回答的根本不是业务团队关心的问题。这个系统就像一个与大陆隔绝的富饶岛屿,资源丰富,却无人能够登陆和利用,最终沦为昂贵的存储和计算资源消耗者。

这两种表征共同指向一个事实,AI项目的最大风险,不是技术不够强,而是价值不够真。

1.2 根源剖析:确定性管理与不确定性项目的错配

传统软件开发的瀑布模型,诞生于一个相对确定的世界。在那个世界里,需求可以在项目初期被清晰定义和冻结,技术路径是成熟和可预测的。整个项目管理的核心是“按计划执行”。

然而,AI项目从根本上颠覆了这一基础。它的本质是概率性的、探索性的。

将基于“确定性”的瀑布模型应用于基于“不确定性”的AI项目,必然导致一系列系统性失调。这就好比用一张精确的建筑蓝图去指导一场充满未知的丛林探险,其结果必然是灾难性的。

1.3 瀑布模式下的三大典型“病症”

这种根本性的错配,在项目实践中具体表现为三个典型的“病症”,它们环环相扣,共同将项目推向“价值幻觉”的深渊。

1.3.1 病症一:过度规划的“功能幻觉”

在瀑布模式的惯性下,项目团队在启动之初就被要求提交一份详尽的计划。这份计划试图精准定义所有的数据需求、算法选型、系统架构乃至最终的用户界面。

忽视数据漂移:计划假定数据是静态的。但现实是,用户行为在变,业务环境在变,导致数据分布随时可能发生“漂移”(Data Drift)。一个在历史数据上表现优异的模型,很可能在新数据上完全失效。

预设完美方案:计划往往基于理想化的假设来选择技术方案,而忽视了在真实、嘈杂的环境中,一个简单的基线模型可能远比一个复杂的深度学习网络更鲁棒、更易于维护。

制造功能清单:为了让计划看起来“完整”,产品经理会罗列出大量功能点。团队的焦点从“我们要解决什么核心问题”偏移到了“我们要交付哪些功能”,陷入了对功能的盲目崇拜,即“功能幻觉”。

这种过度规划,本质上是对不确定性的回避和恐惧。它制造了一个虚假的安全感,让项目从第一天起就戴上了沉重的枷锁,失去了应对变化的核心能力。

1.3.2 病症二:技术闭环的“指标崇拜”

在封闭的开发周期中,不同职能的角色各自为战,形成孤岛。数据科学团队尤其容易陷入“技术闭环”。

实验室里的高精度:数据科学家们以提升离线评估指标(如AUC、F1-Score)为核心目标,埋头于特征工程和模型调优。他们庆祝每一次指标的微小提升,例如将AUC从99.1%提升到99.2%,却很少有人去问,这个指标的提升,在真实业务场景中意味着什么?

与业务场景脱节:模型可能预测了用户流失,但没有提供任何可解释的理由,导致运营团队无法采取针对性措施。模型可能给出了精准的推荐,但其高昂的计算成本使得它无法在用户请求的200毫秒内返回结果。

与集成流程脱节:模型是用Python和Jupyter Notebook开发的,而公司的生产环境是Java技术栈。当模型需要被封装成一个高可用的微服务时,才发现存在巨大的工程鸿沟。

这种对技术指标的过度崇拜,使得项目在“技术可行”的维度上越走越远,却与“业务价值”和“工程落地”的轨道渐行渐远。

1.3.3 病症三:迟延验证的“沉没成本”

瀑布模式最致命的缺陷在于其验证环节的严重滞后。团队花费数月甚至一年多的时间“闭门造车”,直到项目最终交付时,才第一次接受真实世界和真实用户的检验。

高昂的转型成本:此时,如果发现模型解决了伪需求,或者用户根本不信任AI的建议,又或者它无法融入用户既有的、紧张的工作流,那么想要掉头或调整方向,将面临巨大的沉没成本。代码、数据、模型,所有的一切都可能需要推倒重来。

错失学习机会:漫长的开发周期,意味着团队错失了无数次从市场和用户那里获得早期反馈、快速学习和迭代的机会。项目在错误的道路上全速狂奔,直到撞上南墙。

敏捷实践的数据早已证明,缩短迭代周期是降低风险、提升响应能力的最有效手段。仅通过将迭代周期从数月缩短至数周,团队的响应能力便可提升60%以上,项目变更的成本也随之大幅下降。迟延验证,正是对这一核心原则的公然违背。

🔬 二、破局之道:引入敏捷思想与MVAP概念

既然传统瀑布模式是问题的根源,那么破解之道便在于彻底的范式转换。我们需要一种新的方法论,它必须从根本上承认并拥抱AI项目的不确定性,将“快速验证”置于项目管理的核心。这正是敏捷思想的精髓,而最小可行AI产品(MVAP),则是这一思想在AI领域的具体化和行动纲领。

2.1 核心理念转变:从“完美交付”到“快速验证”

引入MVAP的第一步,是组织内部,尤其是决策层和项目团队,完成一次深刻的理念转变。

承认无知:我们必须坦诚,在项目启动时,关于什么能真正创造价值,我们知之甚少。我们拥有的不是确定的“需求”,而是一系列待验证的“假设”。

拥抱实验:AI项目不再是一个线性的建造过程,而是一个科学实验的过程。每一次迭代都不是为了交付更多功能,而是为了设计和执行一个实验,以验证一个核心假设,并从中学习。

价值驱动:项目的成功标准不再是“是否按时交付了计划中的功能”,而是“我们通过这次迭代学到了什么?这些认知是否让我们离真正的业务价值更近了一步?”。

这种转变意味着,一个“失败”的MVAP实验,如果它能以极低的成本快速证伪一个核心假设,从而避免了公司未来数百万的资源浪费,那么它就是一个巨大的成功。

2.2 精准定义:最小可行AI产品(MVAP)

清晰地理解MVAP的定义至关重要,因为它常常被与传统的MVP(Minimum Viable Product)相混淆。

2.2.1 MVAP的本质:一个科学实验

MVAP不是一个功能简化的AI系统。它是一个被精心设计出来的、以最低成本和最高速度运行的科学实验。

它的唯一使命,是去冲击和验证项目中那个风险最高、最不确定的核心假设。这个假设可能关于技术,可能关于数据,也可能关于用户行为或业务价值。MVAP就像是工兵手中的探雷器,它的任务不是去占领阵地,而是去探测前方道路上那颗最致命的地雷。

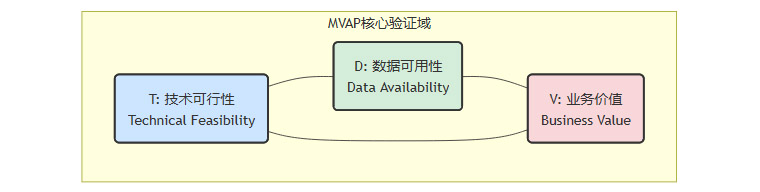

2.2.2 验证的核心:T-D-V三位一体

传统的MVP主要验证的是用户需求,即“用户是否需要这个功能?”。而MVAP的验证范围更为复杂和立体,它必须同时触及三个关键领域,我们称之为“T-D-V三位一体”。

T - 技术可行性 (Technical Feasibility):我们现有的技术能力,能否在可接受的成本和性能下,实现这个AI功能的核心逻辑?例如,我们能否在200毫秒内完成一次复杂的图像识别?

D - 数据可用性 (Data Availability):我们是否拥有足够数量和质量的数据来支撑模型的训练和推理?这些数据能否被稳定、实时地获取?数据标注的成本是否可控?

V - 业务价值 (Business Value):即使用户接受、技术可行、数据可用,这个AI功能最终能否对核心业务指标(如转化率、留存率、成本)产生积极且可度量的影响?用户是否会因为AI的介入而改变其行为?

一个成功的MVAP,必须能够同时对这三个维度上的核心假设给出初步但可信的答案。任何单一维度的成功都毫无意义。

2.2.3 MVAP与传统MVP的深度辨析

为了进一步厘清概念,下表对MVAP和传统MVP进行了详细的对比。

理解这种差异是关键。将MVAP错误地理解为“做一个功能少一点的AI产品”,会再次将团队引入歧途。MVAP的精髓在于**“验证”而非“产品”**。

2.3 MVAP的真正价值:决策的驱动引擎

综上所述,MVAP的价值不在于它本身的功能有多完善,也不在于它能服务多少用户。它的全部价值,在于它所产出的**“认知”(Learning)**。

每一次MVAP循环,都应该产出一份关于核心假设的清晰、可信的验证报告。这份报告将成为项目决策会议上的核心输入。基于这份报告,团队和业务方可以做出三个明确的、基于证据的硬核决策。

坚持 (Persevere):证据表明,我们的核心假设是成立的。我们走在正确的道路上。下一步,我们应该在当前方向上继续深化或扩大验证范围。

调整 (Pivot):证据表明,我们的核心假设部分成立,或在某些方面存在偏差。我们需要调整方向。例如,用户接受了AI的预测,但前提是必须提供可解释性说明。那么,下一个MVAP的核心任务就是验证一个最小化的可解释性功能。

放弃 (Pause/Kill):证据明确表明,我们的核心假设不成立。例如,AI推荐的商品虽然点击率高,但客单价和利润率反而大幅下降,损害了整体业务。此时,最明智的决策就是果断止损,暂停或彻底终止这个方向的探索,将资源重新分配到更有希望的领域。

MVAP通过这种快速的“假设-实验-认知-决策”循环,将不确定性从一个可怕的风险,转变为一个可以被主动管理的学习机会。它确保项目这艘大船不会在黑暗的海洋中迷航太久,而是通过不断点亮的小灯塔,一步步逼近价值的彼岸。

🛠️ 三、实践框架:驱动价值验证的四步敏捷循环

%20拷贝.jpg)

理论的价值在于指导实践。MVAP框架并非空中楼阁,它可以通过一个结构化的四步循环,被系统性地嵌入到AI项目的日常管理中。我们将以星巴克优化“门店实时库存预测”这一经典业务场景为例,贯穿始终,展示这四步如何具体落地。

背景设定:星巴克部分门店面临一个长期痛点,像“星享小点”这类热销糕点,在高峰时段要么频繁缺货导致顾客流失,要么因备货过多而造成当日浪费。传统的订货模式严重依赖店长的个人经验和历史销售周报,存在明显的滞后性和不准确性。AI团队的宏大愿景是,构建一个门店级的实时销量预测系统,精准指导每日的订货与补货决策。

这个愿景面临着巨大的不确定性。

技术/数据不确定性:融合了实时POS数据、天气、本地事件等多种因素的预测模型,在真实环境中到底能有多准?

用户不确定性:门店经理(店长)大多是经验丰富的“老法师”,他们会信任一个黑盒AI给出的数字,并据此改变自己多年形成的工作习惯吗?

流程不确定性:门店高峰期工作节奏极快,一个复杂的预测系统能否无缝融入店长紧凑的工作流程,而不成为一种负担?

面对这些迷雾,一个经验丰富的AI产品团队不会直接开始设计一个全功能的预测系统。他们会启动MVAP的四步循环。

3.1 第一步:解构与聚焦 (Define)

这一步的目标是,将宏大的愿景分解,从中识别出当前风险最高、最值得验证的那个核心假设,并将其定义为第一个MVAP的目标。

3.1.1 组建跨职能“寻宝队”

首先,需要组建一个跨职能的微型团队。这个团队必须包括:

产品经理:负责定义问题和协调资源。

数据科学家:负责评估算法可行性和设计模型方案。

工程师:负责评估数据获取和系统集成的可行性。

业务代表/用户:在这个案例中,就是一位经验丰富的门店运营代表或店长。他的参与至关重要,因为他是价值的最终裁判。

这个小队的目标不是去“建系统”,而是去“寻宝”,寻找通往商业价值的那条最关键的线索。

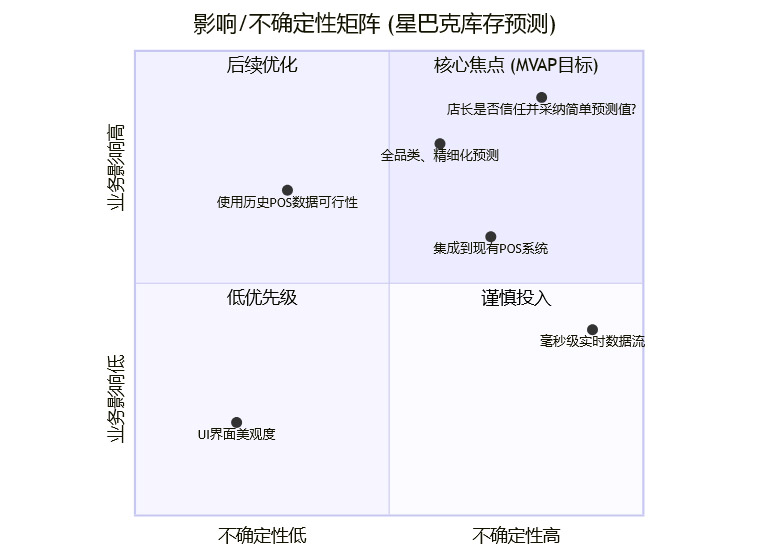

3.1.2 使用“影响/不确定性矩阵”进行聚焦

团队共同召开一个Workshop,核心工具是“影响/不确定性矩阵”。他们将所有能想到的、与项目成功相关的假设,都写在便签上,然后贴到这个二维矩阵中。

通过讨论和排序,团队很快会发现,所有假设中最致命的那个,正位于右上角的“高影响-高不确定”象限。

最高风险假设:“一个仅基于少量核心数据生成的、足够简单的未来4小时销量预测数值,店长是否认为它足够可信,并愿意在日常补货决策中参考它?”

这个假设的验证,其优先级远高于“构建一个全品类的预测模型”或“实现一个毫秒级的实时数据流”。因为如果店长从根本上不信任AI,那么后面的一切技术投入都将是零。

3.1.3 定义MVAP #1

基于上述分析,团队清晰地定义了第一个MVAP。

目标:在2周内,为1家试点门店,部署一个极简的Web界面。

功能:每天上午10点和下午2点,该界面会自动显示该店3-4款最容易缺货/浪费的糕点(如星享小点、提拉米苏)的未来4小时销量预测数值。

约束:界面上只有数字和简单的升降趋势箭头,没有任何复杂的解释图表或交互功能。

核心待验假设:店长认为这个简单的预测“有价值,值得在决策时看一眼”。

3.2 第二步:最小化设计 (Design)

定义了清晰的验证目标后,团队进入设计阶段。这里的核心原则是“刚刚足够”(Just Enough),在数据、模型、交付物三个层面都做到极度的克制和简约。

3.2.1 “刚刚足够”的数据方案

数据源:只使用该试点门店过去3个月的POS销售数据,加上一个免费的、城市级别的天气API。绝不在一开始就尝试接入全网实时数据流,或进行复杂的第三方数据采购。

数据处理:进行最基础的数据清洗和对齐。接受数据中存在一定的噪声和缺失。不追求在第一版就构建完美的、自动化的ETL管道。

3.2.2 “刚刚足够”的模型方案

模型选择:摒弃完美主义。采用一个开箱即用的、成熟的时间序列预测库,例如Facebook的Prophet或简单的ARIMA模型。这类模型配置简单,训练快速,足以提供一个合理的基线(Baseline)。坚决避免在初期就投入重兵去研发复杂的深度学习模型(如LSTM)。

预测粒度:只预测单品的总量,不做精细到不同口味、不同批次的拆分。

输出简化:模型的直接输出可能是一个复杂的概率分布,但呈现给用户的,必须是极度简化的结果,即一个具体的预测数字和一个趋势箭头(⬆️ 或 ⬇️)。

3.2.3 “刚刚足够”的交付方案

交付形态:一个最简单的、响应式的Web页面。确保它可以在店长日常工作使用的设备(如iPad或手机)的浏览器中正常访问。

集成方式:零集成。不寻求将这个页面嵌入到星巴克现有的、复杂的内部系统(如POS或ERP)中。店长需要通过一个单独的URL来访问它。这极大地降低了工程复杂度和交付时间。

开发协同(AgileLink):数据抓取、模型训练、界面开发、基础部署,所有环节必须在同一个Sprint(例如2周)内并行冲刺,紧密耦合。严防任何一个环节成为长链路中的瓶颈,导致延迟。

整个第二步的目标,就是在严格的时间限制内(2周),产出一个能够运行、能够被访问、能够展示核心预测值的最小化实验包。它的每一处设计都在为“快速验证核心假设”这一唯一目标服务。

3.3 第三步:集成与验证 (Validate)

实验包准备就绪,现在进入最关键的环节,在真实环境中进行验证。

3.3.1 强制的真实场景集成

时间窗口:在第3周初,团队将URL链接发给试点门店的店长,并约定进行为期一周的真实试用。

工作流嵌入:团队与店长沟通,将“查看预测页面”这个动作,嵌入到他每日固定的工作节点中。例如,每天上午10:30,在准备下午的补货单时,店长需要主动打开这个网页,看一眼预测值。

决策影响:明确要求店长,在试用期内,尝试将这个预测结果作为他当天下午少量补货决策的参考依据之一。

这一步的“强制性”非常重要。它避免了MVAP被束之高阁,确保了它能与真实的工作流发生碰撞,从而产生有价值的反馈。

3.3.2 多维度的度量与反馈

验证的成败,取决于反馈收集的质量。团队必须同时从主观和客观两个维度进行度量。

主观定性反馈(核心!):

每日站会/即时通讯:建立一个专门的Teams或微信群,让店长每天花1-2分钟,用语音或文字留言,回答几个简单问题。“今天上午的预测值看起来离谱吗?”“你参考它进行补货了吗?为什么?”“你感觉它对你的决策有帮助吗?还是干扰?”

现场观察:如果条件允许,团队成员可以去门店现场,在不打扰工作的情况下,观察店长是如何与这个简陋的界面进行交互的。他的表情是困惑、信任还是不屑?

客观定量指标:

核心业务指标:监控并记录在试用周内,该门店目标糕点的废弃率(Waste Rate)和缺货次数(Out-of-Stock Incidents)。

对比基线:将这些指标与试用前一周,以及去年同期的数据进行对比,观察是否存在积极的变化趋势。

模型性能:后台记录模型的预测值与最终的实际销量,计算基本的误差指标(如MAPE),作为模型迭代的参考。

主观反馈告诉我们**“为什么”,客观指标告诉我们“是什么”**。两者结合,才能形成对假设的完整判断。

3.4 第四步:度量与决策 (Decide)

为期一周的验证结束,团队收集了宝贵的一手数据。现在,需要召开一次高效的、以决策为导向的评审会。

3.4.1 硬核评审会

参会人员:跨职能小队全员,以及关心此项目的业务方领导。

会议议程:严格控制在30-45分钟。

产品经理展示收集到的定性与定量数据(5分钟)。

店长(用户代表)分享他最真实的、未经修饰的使用感受和痛点(5分钟)。

团队围绕“我们的核心假设是否被验证?”展开讨论(15分钟)。

做出明确的“坚持/调整/放弃”决策,并定义下一步行动(5分钟)。

3.4.2 基于证据的敏捷决策

在星巴克的案例中,MVAP #1的验证结果可能如下。

定性反馈:店长反馈,“下午的预测比我想象的要准一些,尤其是在有突发天气变化的时候。我确实有两次参考了它的建议,减少了‘星享小点’的补货量。感觉它减少了我拍脑袋的随意性,给多给少心里有个底了。” 但他也提出,“有时候数字跳动比较大,如果能告诉我这个预测的置信度高低,我可能会更敢用它。”

定量数据:目标糕点的废弃率相比前一周,微降3%。缺货次数减少了2次。虽然数据量太小,统计上不显著,但趋势是积极的。

基于这些证据,团队做出了决策。

决策:坚持并调整 (Persevere & Pivot)

坚持(Persevere):核心假设“店长愿意参考一个简单的数字预测”初步成立。信任的种子已经种下。项目值得继续投入。

调整(Pivot):基于店长的反馈,下一个MVAP的方向被清晰地定义出来。

优化方向1(高优先级):为预测值增加一个简单的置信区间显示(如 高/中/低),以回应店长对可信度的关切。这是下一个MVAP #2的核心功能。

优化方向2(中优先级):尝试纳入一个简单的本地事件因子(例如,如果能方便地获取到周边写字楼的会议日历),看能否提升预测精度。

扩展方向:将MVAP #2扩展到3家不同类型的门店,以验证方案的可推广性和业务指标提升的显著性。

暂不投入(Pause):团队明确决定,继续延迟对“毫秒级实时数据流”、“全品类精细化预测”、“与POS系统深度集成”等复杂功能的投入。因为它们的价值优先级,在当前阶段,远低于建立和巩固用户的信任。

通过这一个完整的四步循环,AI项目团队仅仅花费了3周的时间和极低的资源,就成功地验证了项目中最大的一个不确定性,并为下一步的迭代找到了清晰、具体、基于真实用户需求的方向。他们有效地避开了“价值幻觉”的陷阱,在通往真正商业价值的道路上,迈出了坚实而高效的一步。

🤝 四、组织保障:让敏捷循环高效运转的文化基石

%20拷贝.jpg)

MVAP框架并非一个可以即插即用的流程模板。它更像一套精密的引擎,需要特定的燃料和润滑系统才能平稳、高效地运转。这个系统,就是组织的文化和结构。若缺乏相应的组织保障,再完美的四步循环也只会沦为空谈,最终在企业内部的惯性阻力下变形、失效。

4.1 跨职能团队:拆除价值创造的“部门墙”

AI价值的实现,本质上是一个端到端的链条,从业务问题的定义,到数据的获取,再到模型的构建、工程的部署,最后到用户的采纳。这个链条上的任何一个环节出现断裂,都会导致价值传递的中断。传统组织架构中的“部门墙”,正是价值链条最脆弱的断点。

传统筒仓式协作 (Siloed Collaboration):在这种模式下,业务部门向产品部门提需求,产品部门写成文档扔给数据科学团队,数据科学团队训练好模型再扔给工程团队去部署。信息在每一次“扔过墙”的过程中都会失真和衰减。当最终产品不符合预期时,便开始了漫长的跨部门甩锅和扯皮。

MVAP所要求的整合团队 (Integrated Team):MVAP的成功,必须建立在一个稳定、闭环、共同负责的跨职能团队之上。这个团队就像一支特种部队,成员背景各异,但目标高度统一。

下表清晰地对比了两种团队模式的差异。

在这种整合团队中,角色的内涵也发生了深刻变化。

数据科学家的职责不再仅仅是“调参”,而是要走出实验室,理解业务痛点,并思考如何用最简单的模型快速验证一个商业想法。

工程师的职责不再是“等需求”,而是要在项目初期就参与讨论,从工程可行性的角度评估不同方案的成本与风险,并优先考虑如何快速集成而非构建完美的架构。

业务代表的职责不再是“提需求”,而是作为团队的一员,持续贡献领域知识,并成为第一个“用户”,为MVAP提供最直接的反馈。

拆除部门墙,是MVAP得以运转的物理基础。

4.2 拥抱学习与容错文化:重新定义“成功”

在传统的项目管理文化中,“失败”是一个需要被避免和掩盖的词。项目延期、预算超支、未能达到预期目标,都会被视为失败,并可能导致团队受到惩罚。这种文化是MVAP框架的天敌。

MVAP的核心是实验,而实验的本质就是探索未知。探索未知,就必然会伴随着失败。如果组织不能从根本上改变对“失败”的看法,团队就会因为害怕承担责任而不敢进行真正有风险、有价值的探索。

惩罚失败的文化:在这种文化下,团队会倾向于选择那些最安全、最不可能出错,但往往价值也最低的方向。他们会花费大量时间进行过度规划,以制造“一切尽在掌握”的假象。他们会隐藏坏消息,直到问题无法收拾。

奖励学习的文化:MVAP所需要的文化,是将“快速探明不确定性”本身就定义为一种成功。

证伪假设是有价值的:一个在2周内被证伪的核心假设,为公司节省了未来6个月的无效投入。做出这一贡献的团队,应该受到表彰,而非批评。

领导层的角色:管理者必须公开、反复地强调,他们看重的是团队的学习速度,而不是每一次实验都“成功”。他们需要为团队创造一个“心理安全区”,让团队成员敢于说“我们之前的想法是错的,这是我们学到的新东西”。

将项目成功的标准从“交付功能”转变为“产生有效认知”,是MVAP得以运转的文化基础。

4.3 用户持续卷入:让价值裁判官常驻团队

许多AI项目都声称自己“以用户为中心”,但它们的实践方式通常是,在项目初期进行一次用户调研,然后在项目末期进行一次用户验收测试。这不叫“以用户为中心”,这叫“在起点和终点看一眼用户”。

MVAP要求的是一种更为彻底的用户持续卷入 (Continuous User Involvement)。

用户不是外部顾问,而是团队成员:在星巴克的案例中,那位门店店长,在MVAP的迭代周期里,他就是团队不可或缺的一员。他不是被动地接受测试,而是主动地参与设计讨论、提供即时反馈、共同定义下一个迭代方向。

反馈的“金标准”:用户的真实反馈,尤其是那些未经修饰的、尖锐的批评,是验证价值的唯一“金标准”。在MVAP的评审会上,用户的1分钟发言,其分量可能重于模型几十页的评估报告。

建立反馈闭环:团队必须建立一个低成本、高效率的反馈渠道,确保用户的声音能被实时听见,并快速体现在下一次迭代中。这种快速响应,反过来又能极大地增强用户的参与感和信任度。

让终端用户成为迭代评审的“座上宾”,是MVAP得以运转的流程基础。

4.4 快速决策机制:为敏捷循环注入动力

敏捷的本质是快速响应变化。如果团队通过MVAP快速获得了认知,但组织的决策流程却冗长而缓慢,那么敏捷的优势将荡然无存。整个循环会因为决策的延迟而被卡住,团队的热情和节奏也会被消磨殆尽。

避免决策委员会:需要做出“坚持/调整/放弃”决策的,不应该是一个庞大的、需要层层审批的委员会。决策权应该被下放。

明确决策者:在跨职能团队中,需要有一个被明确授权的角色(通常是产品负责人 Product Owner),他能够基于团队收集的证据,并结合更广泛的业务战略,快速做出战术层面的决策。

授权团队调整:团队应该被赋予在Sprint内部进行灵活调整的权力。如果周三的验证发现某个方向走不通,他们不应该等到两周后的评审会才转向,而应该能够立即调整任务优先级,将资源投入到更有希望的探索上。

建立清晰、高效的决策流程,并赋予团队相应的自主权,是MVAP得以运转的机制基础。

🌐 五、拓展视野:MVAP在行业中的应用与印证

MVAP框架并非一个孤立的理论,它的核心原则,如小规模实验、快速验证、跨职能协作、人机协同,已经成为全球范围内AI成功落地的最佳实践共识。其适用性也远远超出了零售业的库存预测场景。

5.1 AI落地的通用原则与最佳实践

无论在哪个行业,成功的AI应用往往都遵循着一些共同的模式,这些模式与MVAP的思想高度契合。

从价值而非数据出发:失败的项目往往始于“我们有这么多数据,能用它做什么?”,而成功的项目则始于“我们业务中最痛的、最有价值的问题是什么?AI能否帮助解决?”。

人机协同而非完全替代:大多数成功的AI系统,都不是为了完全取代人类专家,而是作为增强工具,辅助他们做出更快、更准的决策。星巴克的案例就是典型,AI提供预测,但最终的补货决策权仍在店长手中。这种模式极大地降低了用户的抵触情绪,也更容易实现早期落地。

模型即服务 (Model-as-a-Service):将AI模型封装成标准化的API服务,是实现快速集成和验证的有效工程实践。它解耦了模型开发与业务应用,使得一个模型可以被多个MVAP实验快速调用。

关注业务指标而非模型指标:项目的最终衡量标准,必须是业务指标的真实变动(如成本降低、收入提升、效率提高),而不是模型本身的准确率或AUC。

5.2 零售业价值链的全面应用

以零售业为例,MVAP框架几乎可以应用于其价值链的每一个核心环节。

在上述每一个场景中,我们都可以设计一个轻量级的MVAP,用2-4周的时间,在小范围内验证其核心价值,从而避免大规模投入的风险。

5.3 超越零售:框架的跨行业可迁移性

MVAP的普适性在于,它解决的是所有AI项目共同面临的“不确定性”挑战。因此,它的应用可以无缝迁移到其他行业。

金融行业:在开发一个复杂的AI反欺诈系统前,可以先做一个MVAP,验证“一个基于用户异常交易行为的简单规则模型,能否在不显著增加误报率的情况下,识别出5%现有系统遗漏的欺诈案件?”。

制造业:在投入巨资部署覆盖全产线的预测性维护系统前,可以先做一个MVAP,针对单一核心设备,验证“基于其传感器数据的振动异常检测模型,能否比人工巡检提前24小时预警潜在故障?”。

医疗健康:在研发一个端到端的AI辅助诊断系统前,可以先做一个MVAP,将AI对医学影像的初步分析结果(如标记可疑病灶区域)提供给医生作为参考,验证“这种辅助标记,能否在不增加误诊率的前提下,将医生的平均阅片时间缩短15%?”。

在所有这些案例中,MVAP都扮演了相同的角色,一个低成本的价值探针,帮助组织在投入主力部队之前,快速探明前方的道路是否正确、是否有宝藏。

结论

AI项目的真正挑战,不在于算法的深奥,而在于如何驾驭其固有的不确定性,在迷雾中找到通往商业价值的航线。对模型准确率等技术指标的盲目崇拜,以及对传统瀑布开发模式的路径依赖,正是导致大量AI项目沦为“技术花瓶”的罪魁祸首。

最小可行AI产品(MVAP)框架,提供了一套系统性的解法。它将敏捷思想的核心,即“小步快跑、快速验证”,与AI项目的特性深度融合。通过结构化的四步循环——解构与聚焦、最小化设计、集成与验证、度量与决策——MVAP驱动项目团队从第一天起就将炮火对准最高风险的假设。

它迫使我们走出技术的象牙塔,将AI置于真实业务场景的熔炉中,接受真实用户的检验。它将每一次迭代都定义为一次学习的机会,无论结果是“成功”还是“失败”,都能为后续的决策提供宝贵的、基于证据的输入。它所需要的组织文化和结构保障,如跨职能团队、容错文化、用户卷入和快速决策,本身也是构建一个现代化、高效率科技组织的必要条件。

停止构建完美的模型去解决想象中的问题。让我们从一个**“最大风险的可验证最小假设”**出发,用MVAP作为我们的指南针和探路器,快速行动,用事实校验,持续迭代。只有这样,我们才能真正穿越“价值幻觉”的迷雾,少走弯路,将AI的巨大潜力,转化为驱动业务增长的、真实而可持续的价值引擎。

📢💻 【省心锐评】

别再为虚荣的准确率内卷。用MVAP找到一个值得解决的真问题,然后用最“丑”的方式证明你能为它创造价值。这比闭门造车一年,交付一个没人用的“完美”模型要性感得多。

.png)

评论