【摘要】AI正以惊人的速度渗透教育领域,从效率工具跃升为教育生态的重构者。本文深度剖析AI在教育中的三重悖论、技术与人性的拉锯、未来基础设施路径、伦理与安全挑战,并以全球与中国典型案例,探讨如何在技术洪流中守护教育初心,实现“让人成为人”的终极目标。

引言

“当技术狂奔时,教育该锚定什么?”这是2024年教育界最具穿透力的灵魂拷问。AI浪潮席卷全球,澳大利亚大学生用AI后成绩提升10%,却有72%学生陷入“AI依赖症”;北爱尔兰教师用Copilot备课效率翻三倍,但全球45%教师从未接受过AI培训。数据如镜,映照出教育界的集体焦虑与希望:AI究竟是“超级外挂”,还是教育本质的异化者?在这场技术与人性的拉锯战中,教育的终极目标是否会被技术洪流淹没,还是会因AI而焕发新生?

本文将以全球与中国的最新案例、详实数据和一线实践,系统梳理AI在教育领域的现状、挑战与未来路径,探讨如何让AI成为教育公平与创新的助推器,而非主宰者。让我们一起走进AI重塑教育的时代现场,寻找“让人成为人”的答案。

一、🌐AI渗透教育的三重悖论

%20拷贝-nigg.jpg)

1.1 虚假熟练度与技术鸿沟

1.1.1 管理者与教师的能力断层

AI在教育领域的普及速度令人咋舌。数据显示,72%的教育管理者高频使用AI,但自认“精通”的仅44%;教师群体高频使用者仅41%,全球45%的教师未接受过AI培训。AI在管理层更多被用作数据看板和流程自动化工具,难以深度融入一线教学,成为“最后一公里”难题。

1.1.2 学生的工具性依赖

53%的学生高频用AI完成作业,主要用于“作业头脑风暴”“快速查答案”。澳大利亚案例显示,AI可提升学生成绩10%,但也有72%学生陷入“AI依赖症”,引发对深度思考能力退化的担忧。这一现象让人联想到计算器普及初期的争议:直接获取答案是否会削弱思维能力?但也有观点认为,AI让学生将重复劳动时间转化为高阶思维训练。

1.1.3 区域与城乡差距

AI在部分地区推动教育创新,如广西容县、江西修水县、深圳特教学校等,AI助教、AI手语系统、情绪安抚机器人等应用落地。但基础设施和师资培训短板导致城乡、区域间落地效果差异明显。偏远地区和特殊群体受益于AI,但整体普及仍受限于资源分配不均。

1.2 行业反常的防御性采纳

教育行业以86%的生成式AI采用率领跑全行业,远超金融等领域。这种“防御性采纳”源于学生天然拥抱新技术,学校被动跟进以维持教育相关性。76%管理者认为“AI素养应成为基础教育技能”,但教师培训严重滞后,技术鸿沟在教育系统内部加剧。

1.3 教育公平与技术鸿沟

AI通过在线教育平台和辅助工具,为偏远地区和特殊群体(如自闭症、听障学生)提供了前所未有的资源和支持。尼日利亚、国内偏远地区等案例显示,AI助教让成绩标准差显著下降,提升了教育公平性。但基础设施、数据安全、师资培训等问题仍制约其普及。

二、⚖️技术进化与人性坚守的拉锯战

2.1 角色认知分歧与伦理冲突

2.1.1 管理者与教师的分歧

管理者关注战略效率(82%),教师更关注教学伦理(54%)。教师担忧AI助长学术不端,学生担心被AI检测工具误判抄袭(82%),哈佛大学研究显示AI检测准确率仅92%,误判经典作品的案例引发信任危机。

2.1.2 技术-伦理双轨制

禁止技术无法解决问题,需构建“技术-伦理”双重能力体系。美国肯特学区用《我的世界教育版》培养AI素养,TeachAI工具包“三阶段使用法”(基础查询→创意生成→伦理审查)等案例表明,伦理教育与技术素养需同步推进。

2.2 数据安全与隐私焦虑

教育行业已成为全球第二大网络攻击目标。数据安全成为AI教育应用的底线。教育部、微软Azure等案例显示,需构建全链条数据安全保障机制,严禁师生在AI工具中输入个人隐私信息。微软Azure教育版“零信任架构”使攻击尝试下降67%,成为行业标杆。

2.3 教育体系滞后性

全球52%美国学生未接受AI培训,职场70%岗位技能因AI改变,教育系统却仍沿用工业时代模式。悉尼大学AI虚拟助教、广西容县“AI+人类”协同教学等案例表明,技术培训应嵌入现有教学场景,而非单独开设课程。北京市丰台区“E师丰云”平台、广西容县协同教学等为教师提供AI辅助资源和实践支持。

三、🚀AI成为“教育基础设施”的三大路径

%20拷贝.jpg)

3.1 个性化学习引擎

AI助教可根据学生水平动态调整内容,实现大规模个性化学习。尼日利亚案例显示,AI助教让成绩标准差从1.2降至0.89,偏远地区学生首次获得与精英学校同等资源。中国清华大学、国家开放大学等也在推进AI个性化学习支持。

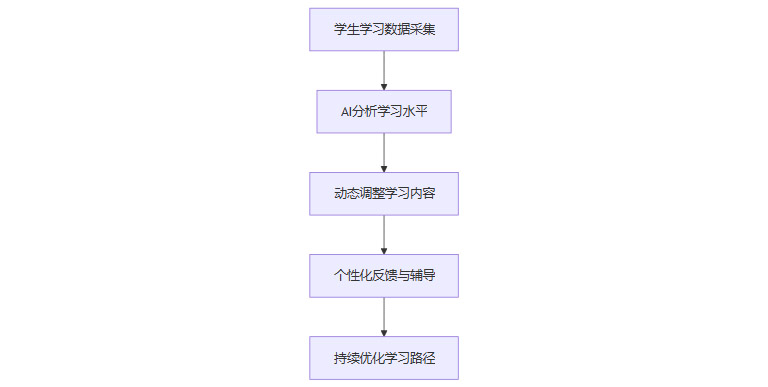

3.1.1 个性化学习的技术流程

3.2 创作型学习革命

AI正打破“学习-创造”边界。英国国家青年剧院用AI生成剧本,学生成为“问题架构者”。中国国家开放大学、科大讯飞等通过AI赋能课程创新、内容生成,支持数百万学习者的个性化需求。AI不仅是知识传递者,更是创意激发者。

3.3 神经多样性包容

AI为自闭症、听障、阅读障碍等神经多样性群体提供定制化学习和心理支持工具。微软与EY研究显示,85%自闭症员工通过Copilot提升效率。深圳特教学校AI手语系统提升知识掌握效率55%,杭州情绪安抚机器人让自闭症儿童情绪平复时间缩短70%。阿里巴巴公益“追星星的AI”项目等推动特殊教育创新。

3.4 教师角色的再定义

AI处理重复性工作,教师从知识传授者转变为学习设计师和人机协作引导者。奥本大学、斯坦福大学等开设“AI教学”课程,强调“人机协作思维”培养。斯坦福实验证明,“AI+教师”组合教学模式的学生理解留存率比纯AI模式高37%。

四、🛡️在技术洪流中守护教育初心

%20拷贝-cziw.jpg)

4.1 认知对齐的“三阶法则”

4.1.1 对话机制

建立管理者-教师-学生季度圆桌会,形成“技术共治”模式。试点学校数据显示,政策接受度提升44%。这种机制让各方从对抗转向协作,技术采纳阻力大幅降低。

4.1.2 嵌入式培训

将AI技能融入现有课程(如数学课教算法思维),比单独开设AI课更有效。北京市丰台区“E师丰云”平台、广西容县协同教学等为教师提供AI辅助资源和实践支持。情境学习理论表明,人在真实任务中更容易掌握复杂技能。

4.1.3 伦理框架

TeachAI工具包“三阶段使用法”(基础查询→创意生成→伦理审查)、沅陵县教育局AI教学伦理规范等,为技术使用划定边界。伦理框架比禁止条款更有效,因为它教会学生“如何与AI共处”,而非“如何躲避AI”。

4.2 长线战略投入

4.2.1 数据安全

微软Azure教育版“零信任架构”使攻击尝试下降67%,安全是AI教育投入的底线。教育部安全指南、欧盟《人工智能法案》、中国教育AI伦理审查委员会等推动数据安全与伦理治理。

4.2.2 全球生态联盟

加入全球教育AI联盟(GEAI),200+机构共享最佳实践,减少“水土不服”。中国参与欧盟AI法案制定,推动教育AI透明性与开源生态。人民网“自在”心理疏导大模型等展现AI在心理健康教育领域的跨界合作潜力。

4.3 政策与课程体系建设

北卡罗来纳州发布动态AI教育指南,强调AI伦理、透明使用与技能培养,从禁止转向引导。中国教育部推动AI课程体系建设,复旦大学“AI大课”、中小学AI素养课程纳入必修,师资培训同步推进。

4.4 教师数字素养与胜任力提升

教育部、各地教委推动教师AI素养纳入职称评定、考核体系,鼓励教师主动参与AI培训,提升学情分析、教学设计、课堂诊断等能力。希沃课堂智能反馈系统等助力教师数字化转型。

结论

AI正以前所未有的速度和深度重塑教育生态。从效率工具到教育公平的加速器,从知识传递者到创新与包容的催化剂,AI让教育的边界不断拓展。但技术的洪流中,教育的初心不能丢失。AI不是教育的主宰,而应是“让人成为人”的助力者。唯有在技术、伦理、数据安全、师资培训等多维度协同推进,教育才能在数字化浪潮中绽放光芒。

当72%学生表示“离开AI无法学习”,我们该焦虑还是期待?尼日利亚、国内偏远地区等案例表明,AI不仅提升了平均分,更让每个学习者找到适合自己的节奏。AI助力自闭症员工获得职场尊严,偏远地区学生触达优质资源,见证了一场关于教育公平的静默革命。

教育的本质,从来不是培养“正确使用工具的人”,而是塑造“懂得为何使用工具的灵魂”。在这场革命中,最大的风险不是技术失控,而是我们忘记教育的终极目标:让人成为人。AI应是教育的助力,而非主宰。唯有在技术与人性之间找到平衡,教育才能在数字化浪潮中绽放光芒。

📢💻 【省心锐评】

“AI不是教育的敌人,傲慢才是。当技术狂奔时,请拴紧伦理与安全的缰绳——因为教室里的每个灵魂,都禁不起算法的一次误判。”

.png)

评论