【摘要】腾讯混元3D 2.5以LATTICE百亿参数模型和PBR材质生成为核心,推动3D模型生成迈入极致细节与真实质感时代,极大提升3D资产自动化生产效率,赋能游戏、影视、教育、VR/AR等多行业创新。

引言

在数字内容创作的浪潮中,3D资产的生成始终是技术与艺术交汇的前沿阵地。过去,3D建模如同雕刻艺术,需要专业技师耗费大量时间与精力,逐步打磨每一处细节。随着AI技术的飞速发展,自动化3D生成工具如雨后春笋般涌现,但“能用”与“精美”之间,始终横亘着一道难以逾越的鸿沟。2025年6月,腾讯混元3D团队发布的混元3D 2.5,正是打破这一壁垒的里程碑式成果。本文将以技术论坛深度文章的视角,全面剖析混元3D 2.5的技术创新、架构设计、性能表现及其对行业的深远影响,带你领略3D生成技术从“粗糙半成品”到“极致细节”的飞跃。

一、🎨 从“能用”到“精美”:3D生成技术的历史性跨越

%20拷贝.jpg)

1.1 3D生成的进化之路

1.1.1 传统3D建模的“工匠时代”

在AI尚未介入3D内容生产之前,3D建模师如同艺术工匠,依赖专业软件(如Maya、Blender、3ds Max)手工雕琢模型。每一个细节、每一处材质都需反复推敲,耗时数天乃至数月。高质量3D资产的生产门槛极高,严重制约了内容创作的规模化与多样化。

1.1.2 AI赋能的“自动化时代”

近年来,AI驱动的3D生成工具逐步登场。用户只需上传一张图片,系统便能自动生成3D模型。尽管极大提升了效率,但生成结果往往“形似而神不似”——细节模糊、边缘粗糙、材质单调,难以满足高端应用需求。AI生成的3D模型,更多是“草稿”而非“成品”。

1.1.3 混元3D 2.5的“极致细节时代”

腾讯混元3D 2.5的问世,标志着3D生成技术迈入“极致细节”新纪元。它不仅能还原物体的复杂结构,还能赋予模型真实的物理材质,生成结果直逼专业手工水准。无论是人物的手指、机械的零件,还是复杂场景中的微小物体,均能精准呈现。

1.2 传统AI 3D生成的瓶颈

细节缺失:手指数量错误、机械结构模糊、边缘处理粗糙。

材质单一:无法准确还原金属、布料、塑料等不同材质的物理特性。

效率与质量难以兼得:高质量生成需耗费大量计算资源,实际应用受限。

多通道协同难题:材质贴图各自为政,空间对齐与一致性难以保障。

1.3 混元3D 2.5的技术突破

LATTICE百亿参数形状生成模型:极致细节还原,边缘锐利且表面光滑。

PBR物理渲染材质生成:多通道协同,真实还原物理世界的材质特性。

高效推理与采样:引导技术、步骤蒸馏、UniPC采样器,兼顾速度与质量。

分离式架构:形状与材质分工协作,提升整体生成效率与可控性。

二、🧠 LATTICE:重新定义3D形状生成的“超级大脑”

2.1 LATTICE的诞生:数字工匠的成长之路

2.1.1 “大脑”扩容:百亿参数的规模化训练

LATTICE的核心在于其庞大的参数规模——高达100亿。这一规模的提升,类似于让一位工匠拥有了超强的记忆力和理解力,能够洞察并还原物体的每一处细节。大模型的优势在于:

更强的泛化能力:见多识广,能处理前所未见的复杂物体。

细节捕捉能力:微小结构、复杂边缘均能精准还原。

多样性与稳定性:面对不同输入,生成结果既丰富又稳定。

2.1.2 数据驱动:高质量3D数据集的“博物馆”

LATTICE的训练离不开海量高质量3D数据。团队构建了覆盖广泛、细节丰富的数据集,涵盖人物、动物、机械、日用品等多种类别。这一“数字博物馆”为模型提供了丰富的学习素材,使其具备了“见多识广”的能力。

2.1.3 计算力加持:大规模分布式训练

百亿参数模型的训练对计算资源提出了极高要求。腾讯团队采用分布式训练架构,充分利用GPU/TPU集群,实现高效并行训练。训练过程中的技术难点包括:

参数同步与通信优化

大批量数据高效加载

训练稳定性与收敛速度提升

2.2 LATTICE的技术创新

2.2.1 形状生成的“全能工匠”

LATTICE不仅能雕刻出锐利的边缘,还能打磨出光滑的表面。它解决了传统生成模型“边缘锐利与表面光滑难以兼得”的两难困境。其创新点包括:

多尺度特征融合:同时关注全局结构与局部细节。

边缘与表面平衡优化:自适应调整生成策略,兼顾锐利与光滑。

复杂结构建模能力:如人物手指、机械辐条等高难度细节。

2.2.2 快速作业:引导与步骤蒸馏技术

为提升推理速度,LATTICE引入了引导技术和步骤蒸馏技术:

引导技术:通过外部条件(如图片特征)引导生成过程,提升目标一致性。

步骤蒸馏:将多步生成过程压缩为少步甚至一步,极大加快推理速度。

2.2.3 多视角一致性与空间感知

LATTICE支持多视角输入,能从不同角度理解物体结构,生成空间一致性更强的3D模型。其空间感知能力体现在:

3D空间编码:引入旋转位置编码,提升空间理解力。

多视角特征融合:综合不同视角信息,避免结构歧义。

2.3 LATTICE的实际表现

2.3.1 细节还原能力

人物手指:数量准确,弯曲自然,无“手指混乱”现象。

机械结构:辐条、齿轮等微小零件清晰可见。

复杂场景:多物体、多层次结构均能精准建模。

2.3.2 生成效率

推理速度:得益于引导与蒸馏技术,生成时间大幅缩短。

资源消耗:高效架构设计,兼顾大模型性能与实际部署需求。

2.3.3 对比分析

三、✨ 革命性材质生成:让虚拟世界“活”起来

%20拷贝.jpg)

3.1 PBR物理渲染:材质真实还原的关键

3.1.1 传统贴图的局限

传统3D贴图仅为模型表面“涂色”,难以还原真实世界中材质的复杂物理属性。金属的高光、布料的漫反射、塑料的半光泽,这些细腻的视觉体验,传统方法难以模拟。

3.1.2 PBR的原理与优势

PBR(Physically Based Rendering,基于物理的渲染)通过模拟光线与材质的物理交互,实现高度真实的视觉效果。其核心在于三大贴图:

反照率(Albedo):决定物体的基础颜色。

粗糙度(Roughness):影响表面的光滑程度与高光分布。

金属度(Metalness):区分金属与非金属材质,决定反射特性。

PBR的优势在于:

真实感强:材质在不同光照下表现自然。

通用性高:适用于游戏、影视、VR等多种渲染引擎。

可控性强:艺术家可精细调整每一项参数。

3.2 多通道协同生成:材质贴图的“化妆团队”

3.2.1 多通道生成的难题

以往的多通道生成方法,类似于三个化妆师各自为政,虽然各自手艺不错,但最终效果难以协调。空间对齐、风格一致性、细节协同,都是难以攻克的技术难题。

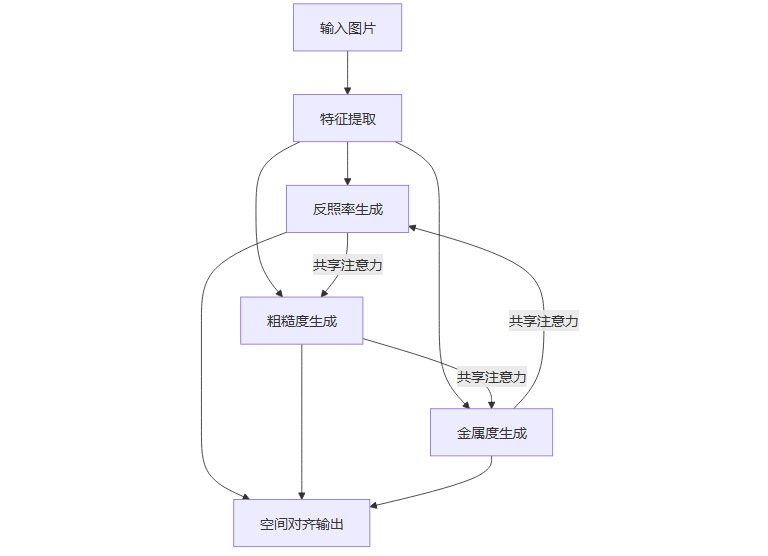

3.2.2 共享注意力机制:团队协作的“魔法镜”

混元3D 2.5创新性地引入“共享注意力机制”,让三个生成引擎(反照率、粗糙度、金属度)实时同步进度,确保空间对齐与风格统一。其原理如下:

3.2.3 双阶段分辨率提升:从“打底”到“精修”

第一阶段:中等分辨率生成,确保整体布局与空间一致性。

第二阶段:高分辨率精修,通过“放大训练”技术,补足细节,提升最终输出质量。

3.3 材质生成的实际表现

3.3.1 高分辨率支持

最高支持768×768像素:满足主流游戏、影视、VR等高端应用需求。

空间一致性强:贴图与3D网格完美对齐,无“错位”现象。

3.3.2 生成效率

UniPC采样器加速:高效采样,兼顾速度与质量。

多通道并行生成:大幅提升整体生成效率。

3.3.3 真实感对比

四、🔧 技术细节:双管齐下的完美协作

4.1 分离式架构:形状与材质的“流水线作业”

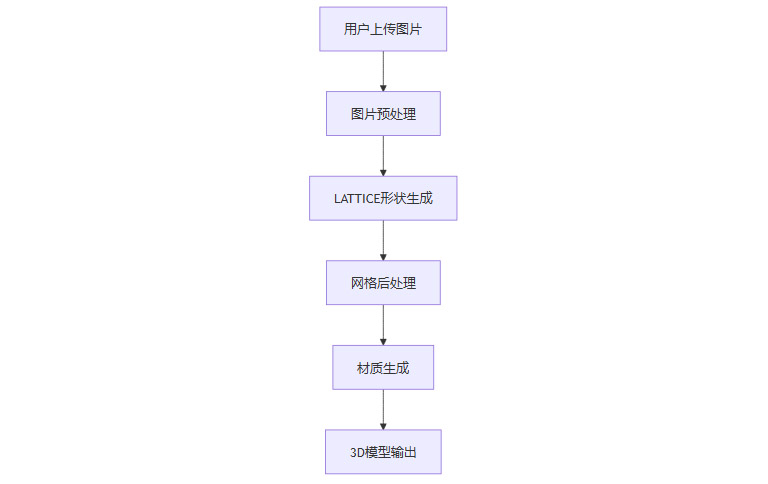

4.1.1 形状生成工作站

输入处理:图片预处理,背景净化,尺寸调整。

LATTICE建模:多视角特征融合,3D网格生成。

后处理:法线贴图、UV映射提取,为材质生成提供基础。

4.1.2 材质制作工作站

多通道并行生成:反照率、粗糙度、金属度三贴图同步生成。

共享注意力机制:空间对齐,风格统一。

3D感知旋转位置编码:提升空间一致性,避免贴图错位。

4.1.3 流程总览

4.2 推理与部署:高效、可扩展的系统设计

4.2.1 多视角高分辨率推理

支持多视角输入:提升模型空间理解力。

高分辨率输出:满足高端应用需求。

4.2.2 UniPC采样器:推理加速利器

高效采样算法:减少生成步骤,提升速度。

质量保障:在加速的同时,确保输出质量不打折。

4.2.3 下游应用无缝对接

标准3D格式输出:兼容主流3D引擎与工具链。

即插即用:可直接用于游戏、影视、VR/AR等场景。

五、🏆 性能表现:全面超越现有技术

%20拷贝.jpg)

5.1 形状生成对比测试

5.1.1 参赛选手

Michelangelo

Craftsman 1.5

Trellis

匿名商业模型

混元3D 2.5

5.1.2 评测指标

ULIP:图像相似度评分

Uni3D-T:文本描述匹配度

Uni3D-I:图像描述匹配度

5.1.3 结果分析

5.1.4 视觉对比

机器人模型:混元3D 2.5能准确还原机甲零件,其他模型多为“积木拼装”效果。

人物角色:混元3D 2.5手指数量准确,比例自然,其他模型常见“手指混乱”。

复杂场景:混元3D 2.5多物体结构清晰,细节丰富,其他模型细节丢失严重。

5.2 材质生成对比测试

5.2.1 评测指标

FID:整体视觉质量

CLIP-FID:语义一致性

LPIPS:细节保真度

CMMD:多样性

CLIP-I:与输入图像匹配度

5.2.2 结果分析

5.2.3 用户研究

图像到3D任务:混元3D 2.5获72%用户偏好,第二名仅8%。

文本到3D任务:混元3D 2.5超50%用户支持,遥遥领先。

六、🚀 技术影响与未来展望

6.1 行业应用的深远变革

6.1.1 游戏开发:独立创意的“超级美工助手”

混元3D 2.5的出现,极大降低了高质量3D资产的生产门槛。对于独立游戏开发者而言,过去受限于美术资源,许多创意难以落地。现在,只需一张图片,便可自动生成媲美大型工作室的精美3D模型。其带来的变革包括:

资产生产自动化:大幅缩短开发周期,提升迭代速度。

创意实现自由:小团队也能实现高质量视觉表现。

内容多样性提升:快速生成多种风格、类型的3D资产。

6.1.2 影视制作:概念到实物的“加速器”

在影视行业,3D资产的制作周期往往决定了项目进度。混元3D 2.5让概念设计师能够快速将草图转化为立体模型,导演在前期制作阶段即可获得接近最终效果的3D预览。其优势体现在:

快速原型制作:加速创意验证与方案调整。

高保真预览:提升团队沟通效率,减少返工。

特效与动画集成:高质量模型可直接用于后期制作。

6.1.3 电商与在线零售:商品展示的“新范式”

对于电商平台,3D展示已成为提升用户体验的关键。混元3D 2.5让商家只需上传商品照片,系统即可自动生成360度可旋转的3D模型。其带来的价值包括:

所见即所得:消费者可全方位查看商品,增强购买信心。

展示成本降低:无需专业3D建模团队,自动化生成。

多平台适配:支持Web、移动、VR等多终端展示。

6.1.4 教育与培训:知识可视化的“新引擎”

在教育领域,3D模型为抽象知识的可视化提供了全新手段。混元3D 2.5让教师和学生都能轻松将图片转化为3D模型,提升学习效率和兴趣。例如:

医学教育:3D人体结构模型,辅助解剖教学。

工程培训:机械零件3D展示,提升理解深度。

科学普及:天文、地理等领域的三维可视化。

6.1.5 VR/AR内容生产:沉浸式体验的“内容引擎”

高质量3D资产是VR/AR应用的基石。混元3D 2.5极大降低了内容生产成本,使得更多创意项目得以落地。其优势包括:

快速资产生成:满足大规模内容需求。

高真实感体验:提升用户沉浸感与互动性。

多场景适配:教育、娱乐、工业等多领域应用。

6.2 技术路线的验证与启示

6.2.1 大模型+大数据:3D生成的“黄金法则”

混元3D 2.5的成功,验证了“大模型+大数据”在3D生成领域的有效性。通过扩大模型参数规模、丰富训练数据,AI能够获得更强的泛化与细节还原能力。这一技术路线为后续研究指明了方向:

持续扩展模型规模:提升复杂结构建模能力。

多模态数据融合:图片、文本、视频等多源信息协同训练。

自监督与迁移学习:降低对标注数据的依赖,提升模型适应性。

6.2.2 分离式架构:可控性与扩展性的平衡

将形状生成与材质生成分离,既提升了系统的可控性,也便于后续模块的独立优化与升级。这一架构设计为3D生成系统的工程化落地提供了范例。

6.2.3 多通道协同与空间一致性:细节与真实感的保障

共享注意力机制、多通道协同生成、3D感知空间编码等创新,为3D模型的细节还原与真实感提升提供了坚实基础。这些技术的推广应用,将进一步推动3D内容生产的自动化与智能化。

6.3 未来展望:3D内容创作的“民主化革命”

6.3.1 技术演进的方向

复杂场景生成:支持多物体、多层次、动态场景的自动建模。

实时交互式编辑:用户可在生成过程中实时调整细节。

物理仿真集成:支持物体运动、碰撞、变形等物理属性建模。

多模态输入支持:图片、文本、语音、视频等多种输入方式。

6.3.2 创意表达的普及化

混元3D 2.5的真正价值,在于让3D内容创作从专业工作室走向普通用户。未来,任何人都能轻松将创意转化为高质量3D模型,无论是游戏开发、影视制作,还是个人兴趣、教育教学,3D创作都将变得触手可及。

6.3.3 数字世界的无限可能

随着3D生成技术的不断进步,我们将迎来一个更加丰富多彩的数字世界。虚拟现实、元宇宙、数字孪生等新兴领域,将因高质量3D资产的普及而焕发出前所未有的活力。混元3D 2.5只是起点,未来的3D内容创作,将真正实现“人人皆可为创作者”。

总结

腾讯混元3D 2.5以LATTICE百亿参数形状生成模型和PBR物理渲染材质生成系统为核心,彻底改变了3D资产自动化生产的格局。它不仅实现了极致细节的还原和真实材质的模拟,还通过高效的推理与分离式架构,兼顾了生成速度与质量。无论是游戏、影视、教育、VR/AR,还是电商、科学可视化等领域,混元3D 2.5都展现出强大的赋能能力。更重要的是,它让3D内容创作从专业走向大众,开启了3D创作的“民主化革命”。未来,随着技术的持续演进,我们有理由相信,3D世界的边界将被不断拓展,创意的火花将在数字空间中自由绽放。

📢💻 【省心锐评】

“百亿参数铸就微米级精度,双引擎架构实现物理真实。这不是迭代,是3D生成从‘玩具’到‘工业工具’的质变。”

.png)

评论