【摘要】Meta发布的CWM代码世界模型,通过模拟代码执行过程,让AI从“会写”进化到“会想”。这款320亿参数的开源模型不仅性能逼近GPT-4,更预示着AI编程正从语法生成转向逻辑推理的新时代。

引言

开发者们面对层出不穷的代码生成模型,心中总有两个绕不开的疑问。第一,它写代码的能力到底有多强?第二,它真的明白自己写的代码在运行时会发生什么吗?

长期以来,多数大语言模型在第一个问题上交出了不错的答卷。它们能生成结构清晰、语法正确的代码片段,看起来像个熟练的“码农”。但真正的挑战,在于第二个问题——“理解执行”。许多模型写的代码,看似完美无瑕,一到实际运行环境就错误百出。它们难以胜任需要多步骤推理的复杂软件工程任务。这种“纸面正确,执行失败”的尴尬,清晰地画出了AI与真正程序员之间的界限。

现在,这道难题似乎有了新的解法。

美国当地时间9月24日,由图灵奖得主Yann LeCun领导的Meta FAIR CodeGen研究团队,正式发布了代码世界模型(Code World Model,CWM)。这不仅是Meta重组AI业务后发布的首款模型,更可能是全球首个系统性地将“世界模型”理念引入代码生成任务的大型语言模型。

它的出现,让AI写代码这件事,开始有了“灵魂”。

一、 CWM横空出世,代码生成迎来“世界模型”时代

%20拷贝-jvef.jpg)

CWM的发布,不仅仅是又一个大参数模型的诞生。它代表了一种思想上的转变,即让AI从一个只会背诵代码片段的“记忆大师”,转变为一个能在脑海中推演代码逻辑的“思考者”。

1.1 “纸上谈兵”的困境与“世界模型”的破局

大多数开发者都体验过AI编码助手。它们根据注释或上下文,快速补全代码。这些模型的工作原理,主要是从海量的代码库中学习统计规律,预测下一个最可能的词元(token)。这就像一个记忆力超群的程序员,他看过无数代码,却从未亲手运行过一行。

这种模式导致了一些常见的陷阱。

合理但错误的代码。模型生成的代码语法完美,逻辑看似通顺,但实际执行时却会失败或产生意想不到的结果。

缺乏状态意识。模型很难理解一段代码执行后,变量、文件系统、数据库或网络连接的状态会如何改变。

多步骤任务的困难。在需要连续操作的复杂任务中,比如“先修复这个bug,再为它编写一个测试用例”,模型很容易在步骤之间丢失上下文,忘记前一步操作带来的影响。

CWM的创新,正是为了攻克这些难题。它引入了“世界模型”的概念,其核心思想在于,不仅要学习“代码是如何编写的”,更要学习“代码是如何运行的”。它通过观察代码执行的轨迹和交互历史,构建起一个关于代码世界的内部模型。这个模型能够模拟代码执行的因果关系,从而让AI具备了初步的推理和规划能力。

1.2 CWM的技术心脏,解构320亿参数的“代码大脑”

CWM是一个拥有320亿参数的密集型、仅解码器的自回归大语言模型。它的设计初衷,就是为了推动基于世界模型的代码生成研究。

1.2.1 核心架构与参数

CWM的底层架构是经过优化的Transformer。为了支撑复杂的编程与推理任务,它的技术规格相当亮眼。

1.2.2 革命性的三阶段训练流程

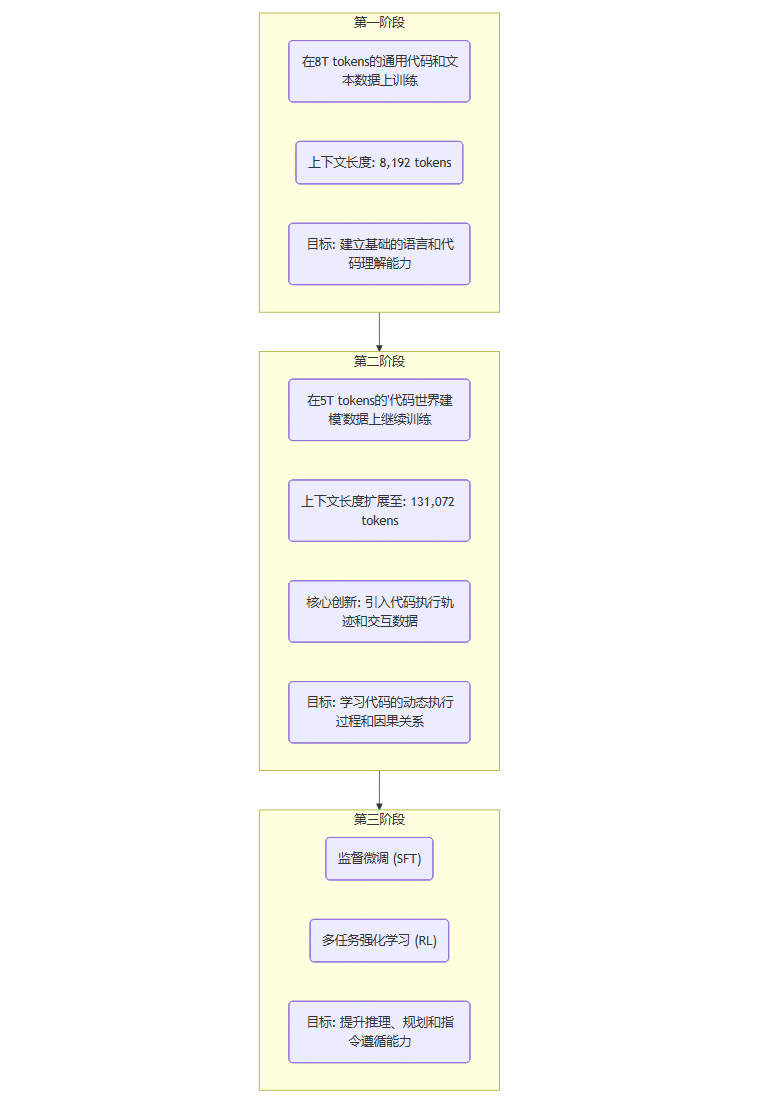

CWM之所以能够理解代码执行,其秘诀在于它独特且精细的三阶段训练流程。这个流程系统性地将“世界建模”能力注入到模型中。

第一阶段是预训练。模型在包含8万亿(8T)tokens的通用代码和自然语言数据上进行训练,上下文长度为8192。这个阶段的目标是让模型掌握基础的编程语法和语言模式。

第二阶段是中期训练,也是CWM的灵魂所在。模型在5万亿(5T)tokens的“代码世界建模”专属数据上进行训练,同时将上下文长度扩展到惊人的131,072。这个阶段的数据不再是静态的代码文件,而是包含了代码执行过程中的动态信息。

第三阶段是后训练。通过监督微调(SFT)和多任务多轮可验证强化学习(RL),进一步打磨模型的推理能力、规划水平和遵循复杂指令的能力。特别是在可验证编码、数学和多轮软件工程等场景中,强化学习的应用让模型学会了在试错中优化策略。

1.2.3 关键数据源,Python执行轨迹与ForagerAgent

中期训练的成功,离不开两项大规模的数据收集工作,它们是CWM世界建模能力的基石。

Python执行轨迹。研究团队通过工具记录了大量Python代码在解释器中执行时的完整轨迹。这些数据包含了每一步操作后,程序状态(如变量值)的变化、输出结果等。模型通过学习这些“观察—动作”序列,得以理解代码的实际作用。

ForagerAgent。这是一个在代理Docker环境中运行的智能体。它通过与环境(如文件系统、网络)交互来完成任务,其所有的交互历史都被记录下来。这让CWM学会了理解代码与外部环境的互动方式。

正是这些包含了“因果”和“状态”的动态数据,让CWM超越了简单的模式匹配,开始触及代码的本质。

1.3 从“模拟执行”到“神经调试”,CWM的能力边界

经过精心训练后,CWM展现出了接近人类工程师的思考方式。

它不仅能生成代码,还能在“脑海”中模拟代码的执行过程。当面对一个编程任务时,它会预测自己生成的代码在执行时,变量会如何变化,会打印出什么信息,会返回什么结果。这种**“预演”能力**,极大地提升了代码的可靠性,有效避免了那些“看起来对,跑起来错”的低级失误。

更进一步,这种能力赋予了CWM初步的**“神经调试器”**特质。它可以在生成代码后,通过模拟执行来检查是否存在潜在的逻辑错误。如果发现问题,它能够尝试自我修正,形成一个“编写-测试-修正”的闭环。这在处理需要多步骤推理的复杂软件工程任务时,显得尤为重要。例如,模型可以先规划出需要几个函数,然后逐一实现,并在实现过程中不断通过“脑内模拟”来验证每一步的正确性。

1.4 硬核性能数据,直面GPT-4的挑战者

空谈不如实证。CWM在多个权威的编码和推理基准测试中,展现了其卓越的实力,其表现在同等规模的开源模型中处于领先地位,甚至在某些任务上已经接近GPT-4的水平。

这些数据清晰地表明,将“世界模型”理念引入代码生成,确实能够显著提升模型的可靠性和逻辑推理能力。为了推动整个领域的研究,Meta团队不仅开源了完整的模型权重,还史无前例地开放了预训练、中期训练、SFT和RL各个阶段的模型检查点。这为学术界和工业界的开发者们提供了一个前所未有的、可以深入探索和实验的宝贵平台。

二、 风暴眼中的Meta,LeCun的“架空”疑云与开源博弈

%20拷贝-rcpp.jpg)

CWM的发布,恰好发生在一个非常微妙的时刻。彼时,关于Yann LeCun在Meta内部地位被“架空”的传闻甚嚣尘上,而Meta的AI战略似乎也正处在一个从全面开源到选择性闭源的转折点上。CWM的开源,如同一颗投入湖面的石子,激起了层层涟漪。

2.1 半年四次重组,Meta的“超级智能”野心

在CWM发布前的一个月,据The Information报道,Meta正在进行其AI业务在6个月内的第四次重组。新成立的“超级智能实验室”被一分为四。

TBD实验室 (To Be Determined Lab)。负责前沿大模型的研发,包括下一代旗舰Llama系列模型,由前Scale AI的CEO Alexandr Wang领导。

基础人工智能研究实验室 (FAIR)。继续其长达十年的长期研究项目,由联合创始人Rob Fergus领导。

产品和应用研究团队 (PAR)。负责将研究成果转化为面向消费者的产品,由前GitHub CEO Nat Friedman领导。

基础设施团队 (MSL Infra)。负责支持Meta AI目标所需的庞大基础设施,由Aparna Ramani领导。

这次调整的核心思路,是以TBD Lab为引擎,配合工程化、产品化和基础设施三位一体的协作,全力加速“超级智能”的研发与落地。这被外界解读为Meta在AI战略上的再次提速,更加注重成果转化和商业价值。

2.2 LeCun的边缘化,基础研究的退位?

在这场剧烈的架构调整中,一个引人注目的信号是,Meta首席AI科学家Yann LeCun的地位似乎变得模糊。作为深度学习领域的奠基人之一,他的头衔在新的组织架构中未被明确提及。他所主导的FAIR实验室虽然得以保留,但其在新架构中的地位和资源,被认为相对弱化。

这一系列变动,被外界广泛解读为LeCun正被“架空”或边缘化。这似乎也象征着,在当前激烈的AI竞赛中,像FAIR所代表的、以好奇心驱动的长期基础研究,正在给目标更明确、更追求短期回报的应用研究让路。

2.3 开源与闭源的十字路口

LeCun的边缘化传闻,与Meta在开源战略上的摇摆形成了呼应。LeCun一直是开源理念最坚定的倡导者。他主导的Llama系列模型的开源,曾引发全球轰动,被视为AI民主化的重要里程碑。他坚信“开放的平台更有可能获胜”,认为开源能够最大限度地促进知识共享和技术创新。

但是,Meta的高层似乎正在向另一个方向倾斜。知情人士透露,新成立的TBD Lab内部已经讨论过一个极具争议的方向——下一代AI模型可能不再开源。同时,公司或将放弃因性能和效率问题而备受质疑的Llama 4 "Behemoth"路线,转而从零开始打造性能更强的新模型。

这种转变背后,是商业现实的巨大压力。

竞争对手的策略。OpenAI和谷歌等主要竞争对手的核心模型均采用闭源策略,构筑了强大的技术壁垒。

高昂的成本。研发和训练顶尖大模型需要消耗惊人的算力和资金,闭源是保护投资、寻求商业回报的直接途径。

Llama 4的挫败。据传Llama 4项目未达预期,也让Meta开始重新评估全面开源的风险与回报。

扎克伯格本人也曾在公开信中提到“不会开源全部模型”,这与TBD Lab的讨论方向不谋而合,标志着Meta的AI战略正从“全面开源”转向“选择性闭源”。

2.4 CWM的发布,一记精妙的“回旋踢”

就在这样的背景下,CWM以完全开源的姿态横空出世。这无疑是对“LeCun被架空”和“Meta放弃开源”等传闻的一次有力回应。

首先,CWM的开源发布,在很大程度上反驳了“Yann LeCun被边缘化”的说法。作为LeCun团队主导的重磅成果,它的发布证明了LeCun的理念和研究工作仍在Meta的产品实践中占据着重要位置。Meta FAIR团队的研究科学家Gabriel Synnaeve在模型发布后,特意发文感谢整个团队的协作和公司领导层“始终如一的大力支持”,这番话的背后,意味深长。

其次,它表明Meta并没有彻底放弃开源。即便公司整体战略在大方向上向闭源倾斜,Meta仍然会在一些关键的研究领域(如代码生成)通过开源来维持与学术界和开发者社区的紧密联系。这是一种更成熟、更具策略性的平衡。

当有网友在X上就此询问LeCun,他本人曾认为语言模型只是AI道路上的一个“支线”,为何现在又推出以语言模型为基础的世界模型时,LeCun的回答也十分清晰。他说,“它们的确是语言模型,但我们现在讲的是编码,不是ASI(超级人工智能)。” 这番话精准地界定了CWM的应用范畴,也重申了他对不同AI技术路径的独立思考,并未因公司战略而改变。

因此,一个更合理的解读是,Meta正在商业化与开源之间寻找一种新的平衡。Yann LeCun在公司战略层面的影响力或许有所调整,但远未到被“架空”或“完全取代”的地步。CWM的发布,更像是在这场内部博弈中,LeCun及其代表的开源和基础研究力量,踢出的一记精妙的“回旋踢”。

三、 涟漪效应,CWM将如何重塑行业格局

%20拷贝-wpdd.jpg)

CWM的发布,其意义远不止于Meta内部的权力博弈。它所代表的技术范式和开源姿态,将对整个AI编程领域乃至全球AI生态产生深远的影响。

3.1 技术范式的跃迁,从“代码生成器”到“智能开发伙伴”

CWM所展示的“世界模型”理念,正在推动AI编程工具发生一次根本性的范式转变。

过去,AI编程助手更像是一个“高级的代码片段搜索引擎”。而现在,CWM让人们看到了AI成为一个真正**“智能开发伙伴”**的可能。这种伙伴不仅能写,还能想,能调试,能规划。

自动化编程与智能调试。未来的AI编程工具,或许能独立完成从需求分析、代码编写、测试用例生成到Bug修复的全流程。开发者将从繁琐的编码工作中解放出来,更专注于系统设计和创新。

复杂系统开发。面对大型、复杂的软件系统,CWM所展现的推理和规划能力将大有可为。AI可以帮助人类工程师梳理复杂的依赖关系,规划模块化的架构,并预测不同模块集成后可能出现的问题。

代理式编程的曙光。CWM的训练方式和能力,为实现真正的“AI程序员”代理(Agent)铺平了道路。这样的代理能够自主地理解任务、与环境交互、并完成复杂的软件开发项目。

社区用户将CWM形容为一个“代码大脑”,因为它模拟了许多开发者在编码时大脑的运行方式。这正是其革命性所在,它让AI编程从“语法正确”向“逻辑可靠”迈出了关键一步。

3.2 开源生态的挑战与机遇

在技术之外,CWM的开源也搅动了全球AI生态的一池春水。尤其是在美国科技巨头普遍转向闭源的大趋势下,Meta的这一举动显得尤为特殊。

挑战在于,如果Meta未来真的将最核心的旗舰模型(如Llama的下一代)转为闭源,那么全球的AI创业公司和学术界面临的创新门槛将大大提高。开源社区可能会失去最前沿的模型作为研究和应用的基础,导致技术创新被少数几家巨头垄断。

机遇则在于,这种“选择性开源”策略,可能会为其他开源力量创造出新的空间。当美国巨头的最新模型不再触手可及时,全球的开发者和研究者自然会寻找替代品。这为其他国家的开源模型,例如国内的通义千问、DeepSeek等,提供了一个承接全球开发者和学术界需求的绝佳机会。一个更加多元化、多极化的全球开源AI生态或许正在形成。

3.3 CWM的未来之路,从Python到多语言宇宙

CWM目前的能力主要集中在Python上,这得益于其训练数据主要来自Python的执行环境。但它的潜力远不止于此。

研究团队已经明确表示,未来的工作重点之一,就是将CWM的能力扩展到更多的编程语言,如Java、C++、JavaScript等。实现多语言环境下的“世界模型”,将使其应用场景呈指数级增长。

此外,团队还将继续在多轮软件工程和高级数学推理等任务上深耕,进一步提升模型的泛化能力和解决复杂问题的上限。CWM仅仅是一个开始,它所开启的“代码世界模型”研究方向,未来可期。

结论

Meta CWM模型的发布,无疑是AI代码生成领域的一次里程碑事件。它不仅仅是一个参数更多、性能更强的模型,更重要的是,它带来了一种全新的思路——让AI通过模拟代码的执行过程,来真正“理解”代码。这让AI编程从追求“语法正确”的初级阶段,跃迁到了追求“逻辑可靠”的高级阶段。

同时,CWM的诞生,也是Meta内部权力结构与理念博弈的一次生动缩影。在商业化浪潮与开源精神的碰撞中,它代表了一种微妙的平衡。Yann LeCun和他的团队用这款惊艳的作品证明,基础研究和开源精神依然是推动技术边界不可或缺的力量。

对于开发者而言,一个更智能、更可靠的AI编程伙伴时代正在加速到来。对于整个行业而言,围绕开源与闭源的全球AI竞争格局,或许也将因此迎来新的变数。代码的世界,正在被重新想象与构建。

📢💻 【省心锐评】

CWM让AI写代码有了“脑子”,不再是只会背书的“码农”。这不仅是技术的胜利,更是LeCun在Meta内部对“唯产品论”的一次优雅反击。代码生成,真要变天了。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D.jpg)

评论