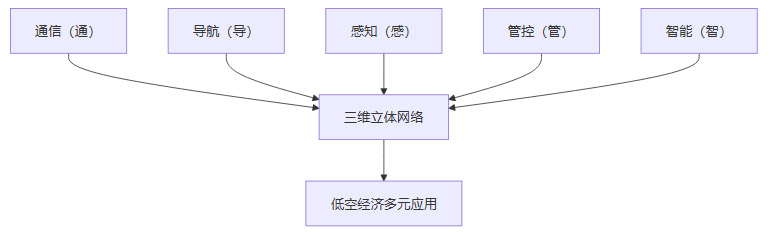

【摘要】低空智联网(LAIN)正以“通、导、感、管、智”一体化技术架构,成为低空经济智能化、规模化发展的核心基础设施。本文系统梳理其技术体系、关键创新、产业支撑与未来趋势,深度剖析低空智联网如何赋能空域管理、飞行安全、产业生态和多元应用,展望其在政策、技术、市场多重驱动下的广阔前景。

引言

在数字经济浪潮席卷全球的今天,低空经济正悄然成为新一轮科技革命和产业变革的前沿阵地。随着无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、城市空中交通(UAM)等新型飞行器的快速发展,低空空域的开放与高效管理已成为推动经济社会高质量发展的重要引擎。低空智联网(Low-altitude Intelligent Networking, LAIN)应运而生,作为未来低空经济规模化、智能化发展的核心基础设施,正以“通、导、感、管、智”一体化技术架构为核心,推动低空空域的高效管理、安全运行和多元创新应用。

本文将从低空智联网的技术架构、关键技术创新、产业支撑作用、未来发展趋势等多个维度,系统梳理和深度剖析其在低空经济中的基础性作用,力求为行业从业者、政策制定者和技术研究者提供一份兼具深度与广度的参考。

一、低空智联网的“通、导、感、管、智”一体化技术架构

%20拷贝-ydns.jpg)

1.1 技术体系总览

低空智联网的技术体系实现了通信(通)、导航(导)、感知(感)、管控(管)、智能(智)的深度融合,构建了三维立体、全域覆盖的数字底座。其核心目标是打破传统地面二维通信和管理的局限,实现地面—低空—空天的无缝连接,为低空经济的安全、智能、规模化发展提供坚实支撑。

1.1.1 技术架构全景图

1.2 通信(通):三维立体网络的基石

1.2.1 网络架构创新

以5G-A、卫星互联网为基础,突破传统地面二维通信局限,构建地面—低空—空天无缝覆盖的三维网络。

创新“鱼鳞组网”技术和混合感知新空口,实现广域、低时延、可靠的实时数据交互。

5G-A通感一体基站可同时追踪90余个目标,定位精度达亚米级。

1.2.2 通信能力提升

支持飞行器与各节点的高效通信,保障飞行数据、感知数据、导航信息的实时传输。

动态频谱管理与多模融合,提升复杂电磁环境下的三维覆盖和资源分配效率。

1.2.3 典型应用场景

无人机集群调度、城市空中交通、应急救援等对高可靠、低时延通信有极高要求的场景。

1.3 导航(导):厘米级三维定位保障

1.3.1 多模融合导航体系

融合5G与北斗高精度定位,结合地基增强、视觉、RTK等多模协同,实现厘米级三维导航。

保障复杂环境下的精准定位与授时,提升飞行安全和航线利用率。

1.3.2 技术优势

在城市峡谷、复杂地形等传统导航盲区,依托多模融合技术实现高精度定位。

支持动态航线规划、空域划分和冲突解决。

1.3.3 典型应用场景

城市物流无人机、eVTOL航线导航、应急救援路径规划等。

1.4 感知(感):全域立体感知能力

1.4.1 多模态感知技术

通过通感一体化、雷达、视觉、光电追踪等多模态感知技术,实现对低空飞行器、障碍物及环境的精准探测、识别和轨迹追踪。

构建全天候、全空域、全目标的立体感知能力。

1.4.2 感知能力提升

5G-A通感一体基站可实现对90余个目标的同时追踪,定位精度达亚米级。

浙江嘉兴已实现对无人机的全程视频追踪及“黑飞”目标的实时管控。

1.4.3 典型应用场景

无人机监管、空域安全防护、城市空中交通监控等。

1.5 管控(管):智能化闭环管理

1.5.1 智能管控平台

依托智能管控平台(如“中移凌云”系统),实现对无人机等低空飞行器的闭环管理。

包括飞行计划审批、实时航迹追踪、空域冲突预警、异常处置等。

1.5.2 管控能力提升

已覆盖30余城市,累计处理千万级轨迹数据。

支持多级空域管理、动态调度和应急响应。

1.5.3 典型应用场景

城市空域管理、应急事件处置、低空物流调度等。

1.6 智能(智):AI驱动的智能决策

1.6.1 智能化技术融合

融合大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术,实现飞行数据的智能分析、路径优化、风险预警和自动决策。

提升空域动态调度与安全性,推动低空经济向智能化、自动化发展。

1.6.2 智能能力提升

AI算法对飞行和感知数据进行智能分析,实现目标识别、异常预警、路径优化等智能化服务。

支持多元应用场景的智能调度和资源优化。

1.6.3 典型应用场景

智能空域调度、无人机集群协同、城市空中交通智能管控等。

二、关键技术的融合创新

2.1 通感一体化突破

2.1.1 技术原理

5G-A通感一体技术实现通信与感知的硬件资源复用和信号协同,提升网络覆盖和感知精度,降低建设和运维成本。

2.1.2 产业实践

中国移动已构建全球首个中高频感知网(4.9GHz+毫米波协同),并通过中试平台加速产业化。

2.1.3 技术优势

通信与感知协同,提升低空空域的全域覆盖和目标识别能力。

降低网络建设和运维成本,提升系统整体效能。

2.2 多模导航与高精定位

2.2.1 技术融合

5G+北斗融合导航,结合多模态(地基增强、视觉、RTK等)协同,突破城市峡谷、复杂地形下的定位难题。

2.2.2 应用成效

保障飞行器在各种环境下的精准导航,提升飞行安全和航线利用率。

2.2.3 技术演进

随着多模融合技术的不断进步,导航精度和可靠性将持续提升,支撑更复杂的低空应用场景。

2.3 多模态融合与智能管控

2.3.1 技术集成

通过雷视融合、航迹追踪、探测识别等能力,实现对无人机等低空飞行器的全生命周期智能管理。

2.3.2 智能分析

AI算法对飞行和感知数据进行智能分析,实现目标识别、异常预警、路径优化等智能化服务。

2.3.3 应用拓展

支持城市空中交通、低空物流、应急救援等多元应用场景的智能化管理和调度。

2.4 空天地一体化组网

2.4.1 网络协同

地面5G/5G-A、低轨卫星、民航ADS-B等多网协同,构建空天地一体的立体网络。

2.4.2 通信与感知连续性

保障偏远、复杂区域的通信与感知连续性,支持空域划分、航线规划和冲突解决。

2.4.3 技术演进

随着卫星互联网、5G-A等技术的不断发展,空天地一体化组网能力将持续增强,支撑更广泛的低空应用场景。

2.5 动态频谱与资源优化

2.5.1 频谱管理创新

通过多模融合和动态频谱共享,提升复杂电磁环境下的三维覆盖和资源分配效率。

2.5.2 资源优化

优化空中交通、物流、应急响应等多元应用场景的资源分配和调度效率。

2.5.3 技术前瞻

动态频谱管理将成为未来低空智联网的重要发展方向,支撑更大规模、更多样化的低空应用需求。

三、低空智联网作为低空经济的技术底座

%20拷贝-qwnq.jpg)

3.1 数字化支撑与安全保障

3.1.1 数字纽带作用

低空智联网作为低空经济的“数字纽带”,承载空域管理、飞行监测、数据流转等核心业务,确保空域开放后的高效监管与安全运营。

3.1.2 安全防护能力

通过全域感知、智能管控和多层次安全机制,提升低空经济的安全防护能力,满足监管合规和社会治理需求。

3.1.3 典型案例

浙江嘉兴低空智联网实现对无人机的全程视频追踪及“黑飞”目标的实时管控,显著提升空域安全水平。

3.2 应用创新平台

3.2.1 多元应用支撑

为低空物流、城市治理、空中交通、应急救援、智慧文旅等多元场景提供底层支撑,推动无人机、eVTOL等新型飞行器的规模化应用。

3.2.2 产业实践

中国移动已部署42条低空航线、500余个通感基站,服务13万架行业无人机,支撑低空经济多元应用场景的落地。

3.2.3 应用场景列表

3.3 产业生态培育与规模化发展

3.3.1 产业链协同

通过标准化、平台化、智能化的基础设施建设,带动上下游产业链协同创新,形成低空经济新业态、新模式。

3.3.2 市场规模展望

预计到2035年,我国将新建36万个低空通信基站,投入超千亿元,支撑百万级飞行器协同运行,低空经济市场规模有望达到3.5万亿元。

3.3.3 生态体系构建

低空智联网推动产业链上下游协同发展,形成以技术创新为核心驱动力的低空经济生态体系。

3.4 政策与可持续发展

3.4.1 政策驱动

随着国家政策推动(如2025年“发展低空经济”写入政府工作报告),低空智联网将成为撬动万亿级市场的核心引擎。

3.4.2 安全与发展并重

实现安全与发展的双重目标,助力低空经济从“能飞”向“飞得好、管得优”转变。

3.4.3 可持续发展路径

低空智联网通过技术创新、产业协同和政策支持,推动低空经济实现可持续、高质量发展。

3.5 低空智联网的全球视野与本土实践

3.5.1 国际趋势与本土创新

低空智联网的建设不仅是中国低空经济发展的关键,也是全球城市空中交通、智能物流、应急响应等新兴场景的共同需求。国际上,欧美、日韩等发达国家和地区也在积极布局低空空域管理和智能网络基础设施。中国在5G-A、北斗导航、通感一体等领域的创新实践,已在全球范围内形成领先优势。

3.5.2 本土案例的示范效应

以浙江嘉兴、深圳、成都等地为代表的低空智联网试点,已实现对无人机的全程视频追踪、黑飞目标实时管控、航线智能调度等功能。这些实践不仅提升了空域安全,也为低空经济的多元化应用提供了坚实基础。中国移动等运营商通过大规模基站部署和智能管控平台建设,推动了低空智联网的产业化进程。

3.5.3 国际合作与标准制定

随着低空经济的全球化发展,国际间的技术交流与标准协同日益重要。中国在低空智联网领域的技术积累和产业实践,为国际标准的制定和全球市场的拓展提供了有力支撑。未来,低空智联网有望成为全球低空经济互联互通的重要桥梁。

四、低空智联网的未来趋势与挑战

4.1 技术演进趋势

4.1.1 通感智一体化的深化

未来,通感智一体化将进一步向更高频段、更大带宽、更高精度方向演进。5G-A、6G、卫星互联网等新一代通信技术将与AI、边缘计算、量子通信等深度融合,推动低空智联网实现更广覆盖、更强感知、更智能决策。

4.1.2 多模态融合的智能升级

多模态感知、导航与管控的深度融合,将使低空智联网具备更强的环境适应性和自主决策能力。AI驱动的智能管控平台将实现对飞行器全生命周期的动态管理,支持复杂空域下的多目标协同与冲突解决。

4.1.3 空天地一体化的全面落地

随着卫星互联网、地面5G/6G、低轨卫星等多网协同技术的成熟,空天地一体化组网将成为低空智联网的标配。无论是城市高楼林立的“空中峡谷”,还是偏远山区、海岛等特殊场景,都能实现无缝通信与感知覆盖。

4.2 产业生态的扩展与升级

4.2.1 产业链协同创新

低空智联网的建设带动了芯片、终端、网络、平台、应用等全产业链的协同创新。运营商、设备商、平台商、应用开发者等多方共同参与,形成了开放、共赢的产业生态。

4.2.2 新业态新模式涌现

随着低空智联网的普及,低空物流、城市空中交通、智慧巡检、应急救援、空中旅游等新业态不断涌现。无人机、eVTOL等新型飞行器的规模化应用,推动了低空经济的多元化发展。

4.2.3 市场规模持续扩大

据预测,到2035年,中国低空经济市场规模有望达到3.5万亿元,低空智联网作为其数字底座,将直接带动通信、导航、感知、智能管控等相关产业的快速增长。

4.3 政策环境与治理体系

4.3.1 政策引导与标准规范

国家层面高度重视低空经济和低空智联网的发展,将其纳入“十四五”规划和政府工作报告。各地政府积极出台支持政策,推动低空空域开放、基础设施建设和产业创新。标准化体系的完善,为低空智联网的健康发展提供了制度保障。

4.3.2 安全治理与合规监管

低空智联网的普及带来了空域安全、数据安全、隐私保护等新挑战。通过全域感知、智能管控和多层次安全机制,能够有效防范“黑飞”、空域冲突、数据泄露等风险,保障低空经济的安全可控。

4.3.3 可持续发展与绿色低空

低空智联网在推动经济增长的同时,也注重绿色低碳发展。通过智能调度、路径优化、能耗管理等手段,降低飞行器能耗和碳排放,助力绿色低空经济建设。

4.4 面临的挑战与应对策略

4.4.1 技术挑战

多模融合的复杂性:通信、导航、感知、智能管控等多技术深度融合,带来系统集成和协同优化的难题。

高精度感知与定位:在复杂电磁环境、城市峡谷等场景下,如何保障高精度感知与定位能力。

大规模组网与资源调度:百万级飞行器的协同运行,对网络容量、资源分配、调度算法提出更高要求。

4.4.2 产业挑战

产业链协同:上下游企业间的协同创新与利益分配机制尚需完善。

标准化与互操作:多厂商、多平台的设备和系统间互操作性不足,标准化体系有待完善。

商业模式创新:低空智联网的商业模式尚处于探索阶段,盈利模式和价值分配机制需进一步明确。

4.4.3 政策与治理挑战

空域管理体制:低空空域的开放与管理涉及多部门协同,体制机制创新亟需突破。

安全与隐私保护:飞行数据、感知数据的安全与隐私保护面临新挑战,需建立健全的法律法规和技术防护体系。

国际合作与竞争:全球低空经济竞争加剧,国际合作与标准制定面临复杂博弈。

4.4.4 应对策略

技术创新驱动:加大对通感一体、多模融合、AI智能管控等关键技术的研发投入,提升系统集成与协同优化能力。

产业生态培育:推动产业链上下游协同创新,完善标准化体系,促进设备、平台、应用的互操作与兼容。

政策引导与治理创新:完善空域管理体制,健全安全与隐私保护机制,积极参与国际标准制定与技术交流。

五、低空智联网赋能多元应用场景

%20拷贝-xrwb.jpg)

5.1 低空物流:高效智能配送新引擎

5.1.1 技术支撑

通感一体基站、厘米级导航、智能管控平台,为无人机物流提供全流程数字化支撑。

动态航线规划与实时调度,提升配送效率与安全性。

5.1.2 应用成效

无人机快递、医疗物资配送、应急物资投送等场景已在多地落地,显著提升物流效率,降低人力成本。

5.2 城市治理:智慧巡查与环境监测

5.2.1 技术支撑

多模态感知、智能分析、实时通信,支持城市空中巡查、环境监测、交通管理等多元应用。

5.2.2 应用成效

无人机巡查城市违建、环境污染、交通拥堵等问题,实现城市治理的智能化、精细化。

5.3 空中交通:城市UAM与智能调度

5.3.1 技术支撑

三维立体通信、厘米级导航、智能管控平台,支撑城市空中交通(UAM)的航线规划、飞行调度与安全管理。

5.3.2 应用成效

城市eVTOL、空中出租车等新型交通方式逐步落地,缓解地面交通压力,提升城市出行效率。

5.4 应急救援:快速响应与精准定位

5.4.1 技术支撑

通信、感知、导航、智能管控一体化,支持应急救援的快速响应、精准定位与高效协同。

5.4.2 应用成效

无人机参与灾害救援、火灾监控、失联人员搜救等场景,提升应急响应速度和救援成功率。

5.5 智慧文旅:空中观光与智能导览

5.5.1 技术支撑

感知、智能、通信等多技术融合,支持空中观光、智能导览等新型文旅体验。

5.5.2 应用成效

无人机航拍、空中导览、智慧景区等应用丰富文旅场景,提升游客体验和景区管理水平。

六、结论

低空智联网以“通、导、感、管、智”一体化为核心,融合5G-A、北斗、AI等前沿技术,正加速成为低空经济高质量发展的数字底座。其通过多模态融合、空天地一体化组网、智能管控等创新,全面支撑低空经济的安全、智能、规模化发展。未来,随着技术持续创新和政策推动,低空智联网将为我国乃至全球低空经济的腾飞提供坚实支撑,实现安全与创新的双赢。

低空智联网不仅是技术创新的结晶,更是产业变革的催化剂。它以数字化、智能化为驱动力,推动低空经济从“能飞”向“飞得好、管得优”转变。面对技术、产业、政策等多重挑战,唯有持续创新、协同发展,方能把握低空经济的历史机遇,开创智能低空的美好未来。

📢💻 【省心锐评】

“低空智联网的本质是空域数字化革命。其‘五维一体’架构将重塑产业规则,未来三年是基建窗口期,抓住通感融合与动态频谱两大命门者得天下。”

.png)

评论