【摘要】OpenAI完成治理架构重塑,获得硬件研发自主权。其与Jony Ive的合作,旨在打造一款无屏幕AI原生设备,意图重构人机交互范式,挑战现有智能手机生态。

引言

人工智能领域正经历一场从云端模型到物理世界的范式迁移。OpenAI,作为大模型时代的领航者,近期的一系列动作远超软件层面。它不仅完成了深刻的公司治理结构重组,更在与微软的合作版图中划定了一条清晰的硬件边界。这一系列布局的最终指向,是与前苹果设计灵魂人物Jony Ive联手,打造一款被外界称为“iPhone杀手”的AI原生硬件。

这并非简单的产品发布预告,而是一场蓄谋已久的战略支点转移。它关乎一家AI巨头如何平衡其“造福全人类”的初衷与商业化野心,关乎软件生态如何向硬件载体垂直整合,更关乎下一代计算平台的交互形态。本文将从公司治理、技术架构、产品哲学到产业博弈等多个维度,深度剖析OpenAI这一步棋背后的技术逻辑与长远图谋。

💠 一、治理重塑与战略自主——OpenAI的新地基

%20拷贝.jpg)

任何颠覆性的技术产品,其根基都在于稳固且目标明确的组织架构。OpenAI在硬件项目启动前的治理重塑,正是为其长征铺设的基石。

1.1 “基金会-PBC”双轮驱动模型

OpenAI在2023至2024年间完成了核心架构调整。这套新架构是理解其后续所有战略决策的钥匙。

1.1.1 OpenAI基金会的最终控制权

原有的非营利实体,现更名为OpenAI基金会 (OpenAI Foundation)。它的核心使命并未改变,即确保通用人工智能(AGI)安全并造福全人类。最关键的设计在于,该基金会依然掌握对营利性公司的最终控制权。这道制度防火墙,旨在从法理上确保商业目标的优先级永远不会凌驾于其公益使命之上。

1.1.2 营利实体的PBC转型

旗下的营利性实体,则转型为一家公益性公司 (Public Benefit Corporation, PBC),即OpenAI Group。PBC是一种特殊的公司形式,法律要求其在追求股东利益的同时,必须兼顾其声明的公共利益。这种模式允许OpenAI大规模融资和商业化运作,用商业的引擎驱动技术研发投入,同时其治理结构又为其长期主义和价值观上了锁。

这套双轮驱动模型,解决了AI发展中“投入巨大”与“使命纯粹”之间的核心矛盾。

1.2 与微软的共生关系2.0

OpenAI与最大外部投资者微软的关系,也通过新协议得以重新定义。这不再是单向的技术扶持,而是一种更成熟的战略共生。

1.2.1 股权结构的再平衡

重组后的股权结构清晰反映了各方定位。

微软:持有约27%股份,价值约1350亿美元,稳坐最大外部股东。

OpenAI基金会:持有约26%股份,价值约1300亿美元,体现其控制地位。

员工与早期投资者:持有剩余约47%股份。

这种结构既保证了微软的战略利益,也确保了OpenAI的独立性。

1.2.2 硬件自主权的明确剥离

新协议的核心条款,也是本次硬件项目的“准生证”,在于微软的知识产权范围将不再涵盖OpenAI未来的消费级硬件项目。尽管技术合作延长至2032年,且OpenAI承诺将大规模采购Azure云资源(据传总额高达2500亿美元),但在硬件领域,OpenAI获得了完全的自主权。这意味着它可以独立进行产品定义、供应链选择和生态系统构建,不必受限于微软的生态战略。

下表对比了新旧合作关系的关键差异。

1.3 资本的长期主义设计

为确保基金会的长期控制力和收益,新协议中还包含一项精巧的激励条款。若OpenAI Group的股价在未来15年内增长超过十倍,OpenAI基金会将获得一笔可观的额外股权激励。这一设计将基金会的长远利益与公司的商业成功深度绑定,鼓励其在保持使命的同时,也支持营利实体的健康发展。这为未来可能的上市,以及应对高达千亿美元的长期资本消耗提供了制度保障。

💠 二、顶层设计与人才整合——Jony Ive的入局

获得了战略自主权后,OpenAI迅速在人才与设计层面补齐硬件版图,而Jony Ive的加入是其中最关键的一步。

2.1 设计哲学的注入

Jony Ive在苹果的职业生涯定义了一个时代的产品美学。他所主导的极简主义、对材质的极致追求以及对用户体验的直觉式理解,正是AI原生硬件最需要的。AI硬件的挑战不在于堆砌功能,而在于如何将强大的智能“隐藏”在无感的交互背后。Jony Ive的设计哲学,恰好与这种“隐形智能”的理念不谋而合。

2.2 核心团队的整体收购

纸上谈兵无法造出产品。OpenAI采取了最直接有效的方式——整体收购。

2.2.1 对io的65亿美元收购

2025年5月,OpenAI以约64至65亿美元的全股票交易方式,收购了由Jony Ive创立的AI硬件初创公司io。这是OpenAI历史上最大规模的单笔收购,其目标直指io的核心团队。

2.2.2 精英团队的并入

通过此次收购,OpenAI获得了io团队约55名核心成员。这支队伍星光熠熠,不仅包含多名前苹果的资深设计师和工程师,更有Scott Cannon、Evans Hankey等前苹果高管。同时,OpenAI还持续从苹果等公司“挖角”,吸纳了制造设计专家Matt Theobald和人机界面设计负责人Cyrus Daniel Irani等关键人才,迅速构建起一支具备顶级水准的硬件军团。

前苹果首席设计师 Jony Ive(左)与 OpenAI CEO Sam Altman(右)正联手开发革命性 AI 硬件。

Jony Ive本人的设计公司LoveFrom将继续保持独立运营,但会成为OpenAI全线硬件产品的核心设计伙伴。这种合作模式,既保证了设计创意的独立性,又确保了产品实现的一致性。

💠 三、AI原生硬件——“后智能手机时代”的技术范式解构

这款被寄予厚望的设备,其革命性不在于某个单一功能,而在于它试图从根本上重构人机交互的范式。它是一个AI原生 (AI-Native) 的设备,AI是其存在的理由,而非附加功能。

3.1 形态与交互哲学:超越屏幕的束缚

目前已知的产品构想,处处透露出对现有智能手机模式的颠覆。

3.1.1 无屏幕设计

设备最颠覆性的特征是没有传统意义上的屏幕。它被设计成一款可轻松放入口袋的便携式设备,而非手表或眼镜等传统可穿戴形态。这一决策背后,是深刻的交互哲学思考。屏幕是信息过载和“App孤岛”的根源,去掉屏幕,意在强迫交互回归更自然、更环境化的方式。

由设计师 Ben Geskin 创作的 OpenAI AI 设备概念图,展示了其可能的无屏幕、便携式设计。

3.1.2 零摩擦交互

交互将以语音为绝对核心,辅以简单的手势、触碰或物理信号灯(如状态指示灯)作为补充。目标是实现“零摩擦唤醒”和自然语言对话,用户不再需要思考去哪个App完成任务,而是直接表达意图。设备将成为一个主动的“具身个人后台”,替用户处理信息、执行任务。

3.2 核心能力:多模态情境感知

为了让交互真正“自然”,设备必须具备超越简单语音识别的深度情境感知能力。这依赖于一个高度集成的多模态传感器阵列。

摄像头:用于识别物体、人脸、文本和环境。

麦克风阵列:用于精准的声源定位、语音识别和环境音分析。

惯性测量单元 (IMU):感知用户的运动状态,如行走、跑步或静止。

环境光与深度传感器:感知光照条件和空间距离。

这些传感器数据融合后,AI模型能够构建一个关于用户当前状态和环境的动态、丰富的理解。例如,它能知道你正在和谁说话、在看什么书、是否在嘈杂的地铁里,从而提供更精准、更具预见性的服务。

3.3 技术架构:端云协同的混合AI

强大的体验背后,是复杂的端云协同计算架构。它并非简单地将所有任务都丢到云端,而是根据任务特性进行智能分配。

3.3.1 端侧轻量化模型

设备本地会运行一个为之量身定制的、经过高度量化和优化的AI模型。该模型负责处理需要低延迟和高隐私性的任务,例如:

关键词唤醒。

基础的自然语言理解(NLU)。

简单的传感器数据处理。

在无网络环境下的降级运行。

3.3.2 云端超级大脑

当遇到复杂推理、需要海量知识或多步操作的任务时,设备会无缝调用云端的GPT系列大模型。云端负责:

高级的语义理解和生成。

跨服务、跨应用的任务编排。

长期记忆的存储与检索。

这种混合架构的设计,旨在平衡响应速度、功耗、隐私和智能水平这四个核心指标。

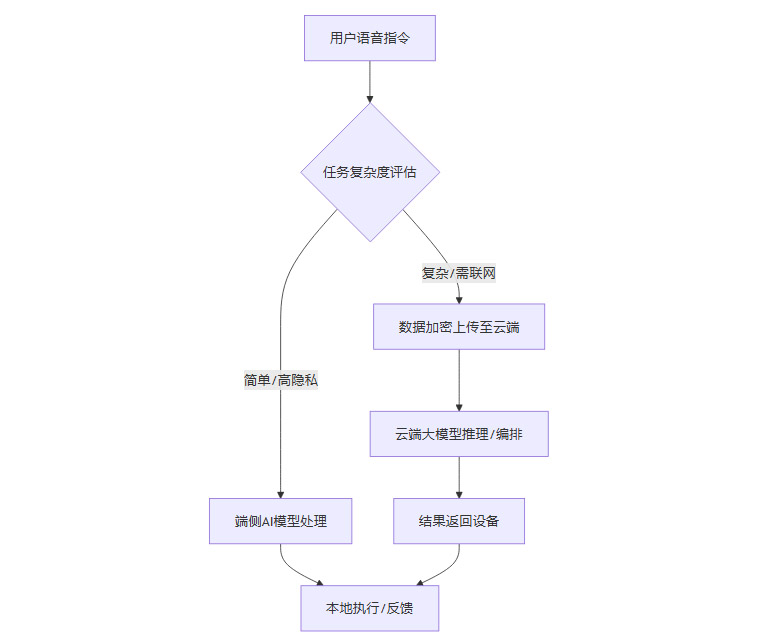

下面是一个简化的任务处理流程图。

3.4 平台愿景:“原子技能”取代App生态

这款设备的目标并非运行传统的App,而是构建一个基于“原子技能 (Atomic Skills)”或“任务 (Tasks)” 的新生态。开发者不再是开发一个独立的App,而是为这个AI平台贡献可以被AI代理调用的特定能力。

例如,一个打车应用开发者,可以提供一个“叫车”的技能API。当用户说“帮我打一辆去机场的车”时,AI操作系统会自动解析意图,安全地调用这个技能,并处理后续的支付和状态更新,全程无需用户打开任何App界面。

这种“AI即操作系统”的思路,对传统的应用商店模式构成了根本性的挑战。它将开发者从UI设计的桎梏中解放出来,专注于核心能力的提供。OpenAI可能会提供一套端-云SDK,允许开发者声明其技能的隐私策略、能耗目标,并按需调用本地或云端模型资源。

💠 四、核心挑战与工程实现路径

从概念到产品,OpenAI面临着巨大的工程挑战,尤其对于一家基因里是软件的公司。

4.1 硬件工程的物理极限

4.1.1 功耗与续航

一个永远在线、持续进行传感和AI计算的设备,功耗是最大的敌人。多麦克风阵列、摄像头、持续的本地AI推理,都是耗电大户。如何在微型化的器件中塞入足够大的电池,并通过软硬件协同优化实现全天候续航,是一个巨大的工程难题。

4.1.2 散热与可靠性

高性能计算必然伴随发热。在没有风扇的密闭小空间内,如何有效散热,保证设备在各种环境下的稳定运行,考验着结构设计和材料科学的能力。此外,设备的防水、防尘、耐磨性也必须达到“运动级耐用”水准,以适应用户的日常使用场景。

4.2 隐私与安全的“设计即合规”

一个时刻感知环境的设备,其隐私和安全设计必须是最高优先级,需要从一开始就融入产品设计。

4.2.1 物理层面的隐私保护

为解决“监视”的担忧,设备必须提供清晰、明确的物理隐私提示。

状态指示灯:在录音或拍照时,必须有用户和旁观者都能清晰看到的物理指示灯亮起。

物理快门或开关:可能提供物理方式一键关闭摄像头或麦克风。

“旁观者模式”:在公共场合,设备需能智能识别并保护环境中非授权人的隐私,例如对面部进行模糊化处理。

4.2.2 数据处理的隐私原则

本地优先:敏感数据,如生物识别信息、家庭环境数据,必须优先在端侧加密处理。

可见可控:用户必须能够清晰地看到设备学习了哪些关于自己的长期记忆,并拥有“一键删除”或导出的权力。

指令分级确认:对于支付、开锁、控制家电等高风险指令,系统必须采用多因子确认机制,降低误操作和越权风险。

下表总结了其可能采用的隐私安全设计策略。

4.3 供应链与制造的深水区

对于OpenAI来说,从零开始建立一套高效、可靠的全球供应链和制造体系,其难度不亚于研发一个大模型。这需要深厚的行业经验、庞大的资本投入和对质量控制的精细管理。从苹果挖来的制造专家,将在这方面扮演关键角色,但从原型到亿级产能的爬坡,依然是九死一生的考验。

💠 五、场景重构与价值再造

%20拷贝.jpg)

一款硬件的成败,最终取决于它能在多大程度上重塑用户的日常场景,并创造不可替代的价值。OpenAI的这款设备,其野心正是要将AI从“工具”升级为“伴侣”,渗透到生活的毛细血管中。

5.1 个人助理的“具身化”

它试图将云端的AI助理,赋予一个物理世界的“身体”,使其能够看、听、感知,从而提供真正的主动式服务。

5.1.1 出行与生活场景

在出行中,它不再是需要低头查看的地图App。用户只需说“我要去公司”,设备便能通过IMU感知用户在行走,通过麦克风判断环境噪音,然后通过骨传导耳机或轻微的物理震动给出转向提示,实现无缝导航。在超市里,摄像头可以识别商品,实时比价或提供营养信息。排队时,它可以自动感知并提醒用户队伍的移动。

5.1.2 信息处理与任务执行

收到一张纸质账单,用户只需让设备“看”一眼,它就能自动识别关键信息并创建支付提醒。在餐厅点餐,它可以实时翻译菜单。这些场景的核心价值在于极大降低了认知成本,将用户从“打开手机-找到App-操作界面”的繁琐流程中解放出来。

5.2 知识获取与创作的即时性

这款设备有望成为一个即时的知识接口和创作工具。

5.2.1 实物解说与学习

在博物馆,对准一件展品,设备就能提供详细的背景解说。在户外,它可以识别植物或动物。这种即时增强现实 (Instant Augmented Reality) 的体验,将学习过程与物理世界无缝融合。

5.2.2 灵感捕捉与内容生成

对于创作者,口述灵感可以被即时转写、整理并打上标签。一场对话可以被自动生成为会议纪要。它将成为一个永远在线的思想捕手,确保任何一闪而过的念头都能被有效记录和组织。

5.3 智能空间的无形中枢

在家庭和办公环境中,它将扮演一个更底层的角色——智能空间的编排者。

5.3.1 智能家居的自然语言控制

用户不再需要记住不同品牌的智能家居App或特定的唤醒词。只需对设备说“我准备看电影了”,它就能理解这个意图,并自动执行一系列操作,如拉上窗帘、调暗灯光、打开投影仪。它成为了所有智能设备的统一自然语言入口。

5.3.2 办公协作的自动化

在会议中,它能实时记录、区分不同发言人并生成纪要。会后,它可以根据讨论内容自动拆解任务、创建待办事项并指派给相关人员。它将许多重复性的行政工作自动化,成为团队协作的催化剂。

下表总结了这款设备带来的核心价值转变。

💠 六、产业博弈与未来棋局

OpenAI的硬件项目,不仅是一款产品,更是对现有科技产业格局的一次冲击,其背后是深刻的产业博弈和对未来的布局。

6.1 对传统操作系统的降维打击

苹果的iOS和谷歌的Android,其核心是围绕App构建的生态系统。手机厂商近年来所谓的“AI化”,更多是在操作系统层面增加AI功能,或是在App中集成AI助手,这是一种“AI+OS”的加法模式。

OpenAI的路径则完全不同,它试图打造一个“AI is OS”的全新物种。在这个范式下,传统的操作系统和App被“降维”了。AI代理成为用户交互的唯一入口,它在后台调度所有需要的服务和技能。这种模式一旦成功,将对苹果和谷歌赖以生存的应用商店和广告业务构成根本性威胁。它不再是争夺用户在哪个App上花时间,而是直接绕过App,釜底抽薪。

6.2 监管、伦理与社会接受度

前路并非坦途,技术之外的挑战同样巨大。

6.2.1 公共空间的合规难题

一个时刻开启的传感设备,在公共空间必然会引发隐私担忧。不同国家和地区对于公共场所的录音录像有严格的法律规定。如何设计一套既能实现功能,又能在全球范围内合规的隐私保护机制,将是其上市前必须解决的法律问题。

6.2.2 AI幻觉的物理世界风险

大模型的“幻觉”问题,在软件层面可能只是生成一段错误信息,但在物理世界,后果可能非常严重。如果设备错误识别了药品,或者在导航时给出了危险的指令,谁来承担责任?确保AI代理在关键决策上的可靠性 (Reliability) 和可控性 (Controllability),是其能否被社会广泛接受的前提。

6.2.3 非营利承诺的持续拷问

尽管OpenAI设计了复杂的治理结构,但外界对其“非营利”初衷的质疑从未停止,其中不乏Elon Musk等行业领袖。随着公司规模和影响力的急剧扩张,如何持续向公众证明其治理结构能够有效抵御商业利益的侵蚀,将是一个长期的信任挑战。

6.3 成功的关键变量

这个雄心勃勃的项目最终能否“重构人机交互”,取决于三个关键变量的收敛。

端云协同智能体的可靠性。AI代理必须足够“聪明”和“可靠”,能够准确理解用户意图,并在绝大多数情况下做出正确的响应。频繁的出错会迅速摧毁用户信任。

续航和延迟的物理极限突破。设备必须在提供强大功能的同时,保证至少一整天的续航,并且核心交互的延迟必须低到用户无法察觉。这是决定产品是否“可用”的物理门槛。

开发者生态对用户价值的持续贡献。一个设备的能力终究是有限的,它需要一个繁荣的第三方“技能”生态来不断扩展其边界,持续为用户创造新的价值。能否吸引并留住开发者,是其能否从一个“酷玩具”成长为一个“平台”的关键。

结论

OpenAI的硬件征程,是一场精心策划的阳谋。它以公司治理的重塑为地基,以与微软新协议划定的自主权为通行证,以Jony Ive的设计哲学为灵魂,试图打造一个超越当前智能手机范式的全新计算平台。这不仅是对苹果和谷歌的一次隔空喊话,更是对未来人机关系的一次大胆探索。

这个项目充满了不确定性,技术、工程、法规、伦理的挑战层层叠叠。但无论其最终成败,它都已将“AI原生硬件”这一概念推到了科技产业的聚光灯下。它迫使我们重新思考,当AI不再是屏幕里的一个功能,而是成为我们与数字和物理世界交互的介质时,我们的生活将会是何种模样。这盘棋局的开场,本身就比任何单一的胜负更具意义。

📢💻 【省心锐评】

OpenAI此举,核心是以“AI即OS”的硬件为支点,撬动由App主导的传统移动生态。其成败,将定义下一个十年人机交互的形态,而不只是一款新设备。

.png)

评论