【摘要】Adobe与OpenAI深度整合,将Photoshop与Express接入ChatGPT。此举通过自然语言交互重塑创意工作流,并凸显Adobe在版权合规与自有AI模型Firefly上的战略坚守。

引言

创意软件巨头Adobe与人工智能先驱OpenAI的合作,近期在技术圈引发了广泛关注。双方宣布将Adobe旗下的核心产品Photoshop及Adobe Express深度整合至ChatGPT平台。这一动作并非简单的功能叠加,它预示着一个以自然语言为核心交互界面的新创意时代的到来。

过去,设计师与软件的沟通依赖于对菜单、工具栏、快捷键的精确记忆与熟练操作。这构成了一道无形的专业壁垒。现在,这道壁垒正在被大型语言模型(LLM)所消解。用户可以直接通过对话,将抽象的创意构想转化为具体的视觉呈现。本文将从技术架构、工作流变革、商业战略及行业影响等多个维度,对此次合作进行一次系统性的拆解与分析。

一、🎨 合作的架构解析与技术实现

%20拷贝-fkai.jpg)

要理解这次合作的深远意义,必须先探究其技术底层的实现逻辑。这不仅是两个软件的简单联动,更是一套复杂的、跨云端、跨应用的协同工作体系。

1.1 整合模式:从独立应用到生态插件

此次整合的核心形式是ChatGPT插件(Plugin)。这是一种标准化的扩展机制,允许第三方服务安全地接入ChatGPT,使其具备调用外部API、获取实时信息、执行特定操作的能力。Adobe正是通过开发专门的插件,将Photoshop和Express的功能“代理”给了ChatGPT。

这种模式的技术优势体现在以下几点:

解耦与隔离:Adobe的核心软件引擎无需为适应ChatGPT而进行颠覆性重构。插件作为中间层,负责翻译语言模型的需求,并与Adobe的后端服务或本地应用API通信。这保证了双方系统的独立性与安全性。

标准化接口:基于OpenAI的插件规范进行开发,降低了集成复杂度。ChatGPT负责处理前端的自然语言理解,而Adobe插件则专注于执行具体的图形图像操作。职责边界清晰。

云端协同:大部分计算密集型任务,如图像生成或复杂编辑,可以在Adobe的云端服务(Adobe Creative Cloud)上完成。ChatGPT将指令传递给Adobe云服务,处理完成后再将结果返回给用户界面。这避免了对用户本地计算资源的过度依赖。

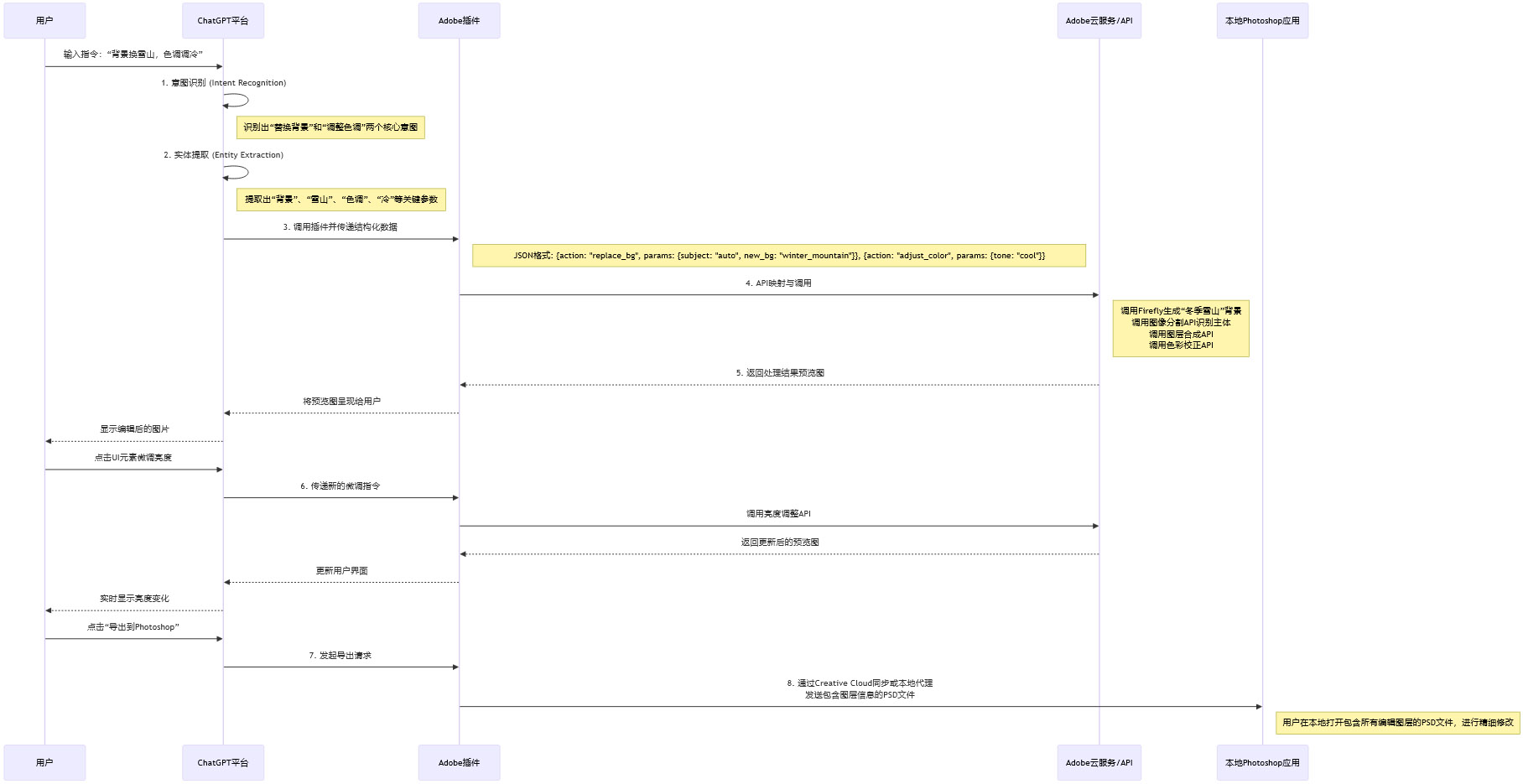

1.2 技术链路推演:一条指令的生命周期

当用户在ChatGPT中输入一条指令,例如“将这张图片的背景替换为冬季雪山,并让整体色调偏冷”,其背后会触发一条精密的数字化工作流。我们可以将其拆解为以下几个关键阶段。

这个流程揭示了几个核心技术点:

1.2.1 自然语言理解(NLU)层:ChatGPT作为NLU引擎,负责将用户的模糊、口语化的输入,转化为机器可读的结构化指令。这是整个工作流的入口和翻译官。

1.2.2 意图与参数的解构:模型必须准确识别用户的核心操作意图(如抠图、换背景、调色、加文字),并从中提取出执行该操作所需的具体参数(如背景内容、颜色值、字体样式)。

1.2.3 API的封装与调用:Adobe插件的核心任务是将这些结构化指令映射到具体的Adobe API调用上。这要求Adobe必须提供一套功能完备、粒度精细且性能稳定的API服务。

1.2.4 状态同步与反馈闭环:编辑过程是交互式的。系统不仅要执行指令,还要能将执行结果(如预览图)快速反馈给用户,并能基于用户的进一步操作(如点击UI滑块)进行增量更新。

1.2.5 云端与本地的联动:初步的生成和编辑在云端完成,保证了速度和可访问性。最终的精细化编辑则通过文件导出(如包含图层的PSD文件)无缝衔接到功能更强大的本地桌面应用,实现了效率与专业的统一。

1.3 API的挑战与机遇

这次整合对Adobe的API体系提出了前所未有的要求。传统的软件API多为开发者设计,调用逻辑复杂。而要支撑自然语言驱动的工作流,API需要具备以下特性:

意图导向(Intent-Oriented):API的设计应更贴近用户的最终目的,而非底层的实现步骤。例如,提供一个

replaceBackground()的高层API,而不是让语言模型去组合调用selectSubject()、invertSelection()、maskLayer()等一系列低层API。鲁棒性与容错性:语言模型的指令可能存在歧义或信息不全。API需要具备一定的智能,能够处理不完整的参数,或为缺失的参数提供合理的默认值。

原子化与可组合性:既要有满足常见需求的高层API,也要有能够实现精细控制的原子化API。这使得语言模型可以将复杂任务拆解为多个API调用的组合,实现更灵活的创作。

对Adobe而言,这既是挑战,也是将其核心能力“服务化”的巨大机遇。一个强大、开放的创意API生态,将使其技术影响力超越自身的软件界面,渗透到更广阔的应用场景中。

二、🎨 工作流重塑:从工具驱动到意图驱动

技术架构的变革,最终服务于用户工作流程的优化。此次合作的核心价值,在于将创意工作流从传统的“工具驱动”模式,转向了更高效、更直观的“意图驱动”模式。

2.1 传统创意工作流的痛点

在以往的工作模式中,一个看似简单的需求,也需要设计师执行一系列繁琐的步骤。

2.2 “对话式设计”新范式

整合ChatGPT后,上述流程被彻底颠覆。用户不再需要关心“用什么工具”,只需专注于描述“想要什么”。

降低创作门槛:一个市场人员可以直接输入“为我的新款耳机创建一个发布会海报,风格要科技感,主色调用蓝色,包含产品图、发布日期和logo”。系统能自动生成一个包含所有要素的设计初稿。这让非设计专业人员也能快速启动创意项目。

加速创意迭代:设计师可以快速生成多种不同风格的设计方案。例如,在生成初稿后,可以继续下达指令“换成复古风格试试”或“把标题字体改得更有冲击力一些”。这种即时反馈的迭代方式,极大地提高了构思和验证的效率。

模糊指令的价值:演示中提到,即使用户给出模糊指令,系统也能生成完整传单。这背后是AI强大的“创意补完”能力。它能基于对海量设计数据的学习,为用户补全版式、配色、字体搭配等专业细节,将一个不成熟的想法,孵化成一个可行的设计雏形。

2.3 人机协同的混合交互模型

这次整合并非要完全用自然语言取代图形用户界面(GUI),而是构建了一种文本与图形结合的混合交互模型。

宏观控制用语言:对于整体风格、布局、内容生成等宏观、概念性的调整,使用自然语言指令效率最高。

微观调优用图形:对于参数的精细调整,如亮度、对比度、元素大小等,直接拖动滑块或控制柄,比反复输入“再亮一点点”要直观和高效得多。

这种“语言负责构思,图形负责打磨”的模式,结合了两种交互方式的优点,实现了AI的高效生成与人类的精确控制之间的平衡,是人机协同在创意领域的一次重要实践。

三、🎨 Adobe的双轨AI战略:开放与自持的平衡术

%20拷贝-nvrn.jpg)

面对生成式AI的浪潮,Adobe没有选择固步自封,也没有完全依赖外部技术,而是走出了一条“开放合作 + 自主研发”的双轨并行之路。与OpenAI的合作,正是其复杂战略布局中的关键一环。

3.1 为何拥抱OpenAI

Adobe选择与OpenAI合作,是基于清晰的战略考量:

抢占流量入口:ChatGPT已成为全球顶级的AI应用入口,拥有庞大的用户基数。通过插件形式入驻,相当于在最热门的AI平台上开设了“专柜”,能直接触达海量潜在用户,推广其创意生态。

弥补NLP短板:Adobe的强项在于视觉计算和图形学。而在自然语言理解和生成领域,OpenAI是公认的行业领导者。与其投入巨资追赶,不如直接与最强者合作,专注于自己擅长的领域,实现优势互补。

定义下一代交互标准:通过深度参与,Adobe可以在“语言驱动创意”这一新兴领域中,共同塑造行业标准和用户习惯,确保其专业工具在新的交互范式下,依然处于核心地位。

3.2 Firefly的核心壁垒:版权与商业化

在积极合作的同时,Adobe副总裁Alexandru Costin的表态清晰地划出了边界:合作旨在整合技术优势,而非替代Adobe自有的AI模型Firefly。这背后,是Adobe对AI商业化最核心问题的深刻洞察——版权合规。

Firefly的“洁净”数据源,是其最坚固的护城河。在企业级应用市场,法律风险是决策的首要考量因素。Adobe通过构建一个版权无忧的生成式AI模型,精准地切入了对内容安全性和商业合法性要求最高的专业市场。这使得Adobe在AIGC的商业化落地上,相比其他模型拥有天然的优势。

3.3 自有AI矩阵的演进

与OpenAI的合作是Adobe AI战略的“开放”一面,而其“自持”的一面则体现在对自有AI能力的持续投入和快速迭代上。

Photoshop原生AI助手:这更侧重于自动化(Automation)而非生成(Generation)。它通过理解用户意图,自动执行批量修图、色彩校正、尺寸调整等重复性、流程化的编辑任务。这直接作用于提升专业用户的日常工作效率,是对现有工作流的“提效”而非“颠覆”。

Firefly Image 5模型:这是Adobe在生成质量和专业集成上的又一次突破。

高分辨率原生生成:原生支持400万像素图像,满足了专业印刷和高清显示的需求,摆脱了早期AI生成图像分辨率不足的尴尬。

图层编辑功能:这是其区别于其他文生图工具的“杀手级”特性。生成的图像不再是一个扁平化的像素文件,而是包含了可独立编辑图层的PSD文件。用户可以轻松地分离主体、背景、特效,进行非破坏性编辑。这使得AI生成内容真正融入了专业的、精细化的后期制作流程。

通过这一系列布局,Adobe构建了一个层次分明的AI产品矩阵:以与OpenAI的合作为流量入口和交互前端,以Firefly为安全合规的创意生成核心,以原生AI助手和不断升级的模型为专业工具赋能,稳固其在创意软件领域的领导地位。

四、🎨 行业影响与未来展望

%20拷贝-hmpk.jpg)

Adobe与OpenAI的联手,其影响将溢出两家公司本身,对整个创意产业、软件行业乃至更广泛的AI应用领域产生深远影响。

4.1 对创意从业者的影响

此次变革对设计师等创意从业者而言,并非“失业”的警钟,而是技能栈转型的号角。

从“执行者”到“指挥家”:未来的设计师,其核心价值将更多地体现在创意思维、审美判断和对AI的精准驾驭上。他们需要学习如何用最凝练、最富创意的语言(Prompt Engineering)来引导AI生成符合预期的结果,从繁琐的执行工作中解放出来,专注于更高层次的创意构思和策略。

“人机协同”成为新常态:纯粹的手工技艺和纯粹的AI生成都将是创作的两极。真正的生产力将存在于两者之间。设计师需要善于利用AI快速生成创意原型和素材,再结合自身的专业经验进行精修、整合和升华,最终完成作品。

创意民主化的加速:更多不具备专业设计技能的人,将能够借助AI工具实现自己的创意想法,这将催生更多元化的内容生态。专业设计师的竞争力,将更多地体现在对复杂需求的深刻理解、独特的艺术风格和最终作品的完成度上。

4.2 对创意软件市场的冲击

这次合作将加剧创意软件市场的竞争,并可能引领新的行业趋势。

对竞争者的压力:Canva等在线设计平台以其易用性获得了大量非专业用户。Adobe通过整合ChatGPT,极大地降低了其专业软件的使用门槛,是在主动向更广泛的用户群体“降维打击”。其他竞争者必须加速自身的AI化进程,以应对这一挑战。

“AI原生”与“AI赋能”的路线之争:Midjourney等“AI原生”工具,从诞生之初就完全基于生成式AI。而Adobe代表的是“AI赋能”路线,即用AI来改造和增强现有的、成熟的专业软件。此次合作证明了“AI赋能”路线在结合专业工作流方面具有巨大潜力。未来,两种路线可能会相互借鉴,趋于融合。

生态系统的重要性凸显:竞争不再是单个软件功能的比拼,而是整个生态系统的对抗。Adobe拥有从Photoshop、Illustrator到Premiere、After Effects的完整创意工具链。将AI能力贯穿于整个生态,实现跨应用的数据和工作流无缝衔接,将是其难以被撼动的核心优势。

4.3 未来技术演进方向

站在当前时点,我们可以预见几个清晰的未来发展方向:

多模态交互的融合:除了文字,未来的交互指令可能还包括语音(“嘿,Photoshop,把这里调亮一点”)、草图(在屏幕上画一个圈,说“把这个区域变成红色”),甚至是眼神和手势。交互将变得更加自然和多维。

Agentic Workflows(智能体工作流):未来的AI将不仅仅是执行单步指令的工具,而是一个能够理解复杂目标、自主规划步骤、并调用多个工具来完成任务的“创意智能体”。用户只需提出最终目标(如“为我的公司策划并制作一套完整的线上营销物料”),AI智能体就能自动完成市场分析、文案撰写、海报设计、视频剪辑等一系列工作。

从2D到3D及视频的延伸:目前AI在静态图像领域已取得巨大突破。下一个爆发点将是视频、3D和音频领域。Adobe已经在积极布局,例如其Project Stardust项目就展示了强大的AI视频编辑能力。将自然语言交互能力延伸到这些更复杂的媒介,将是Adobe下一步的战略重点。

结论

Adobe与OpenAI的合作,远不止是一次产品功能的更新。它是一个标志性事件,清晰地展示了大型语言模型作为下一代计算平台交互入口的巨大潜力。通过将强大的自然语言理解能力与专业的垂直领域工具相结合,双方共同开启了“对话式创意”的新篇章。

对Adobe而言,这是一次精妙的战略卡位。它既借助OpenAI的东风,降低了用户门槛,拓展了生态边界;又坚守Firefly的版权合规阵地,为其在专业和企业市场的商业化道路铺平了基石。这种开放与自持并举的策略,使其在风起云涌的AI时代,依然能够稳坐创意领域的王座。

对于整个行业,这次合作提供了一个极具参考价值的范例:AI的价值不在于取代人类,而在于增强人类。未来的创新,将越来越多地发生在AI通用能力与行业深度知识的交汇点上。如何构建高效、和谐的人机协同关系,将是所有技术公司和从业者需要持续思考的核心命题。创意革命的序幕,才刚刚拉开。

📢💻 【省心锐评】

Adobe此举并非技术示弱,而是精明的生态卡位。它用OpenAI的流量入口,将用户导向其版权安全的Firefly商业闭环,实现了开放姿态与核心利益的统一。

.png)

评论