【摘要】大语言模型推理中预填充与解码阶段的计算特性差异,导致传统单体架构面临性能与成本双重瓶颈。解耦架构通过“专芯专用”的思路,将不同计算阶段分配给最适宜的硬件,显著提升GPU利用率与能效,降低基础设施成本。此举不仅是技术上的进化,更引发了关于AI产品在效率、商业价值与用户信任之间如何平衡的深层思考。

🚀 引言

人工智能模型的发展正在经历一场剧烈的加速,但支撑其运行的基础设施,却显得有些步履蹒跚。大语言模型(LLM)已经从实验室的研究项目,迅速转变为驱动从客户支持到企业搜索等各类应用的关键商业基础设施。像GPT-4、Claude和Llama这类拥有数千亿参数的庞然大物,对高效的预测(推理)服务提出了前所未有的要求。

然而,一个根本性的挑战横亘在面前。这个挑战源于LLM推理过程内在的双重性。它包含一个初始的“预填充”(Prefill)阶段,用于同步处理输入的所有上下文;紧接着是一个迭代的“解码”(Decode)阶段,逐个生成输出的词元(Token)。这两个阶段的计算特性迥然不同,给传统的单体式服务器架构带来了难以有效解决的优化难题。当性能与成本的矛盾日益尖锐,解耦(Disaggregation),或许就是我们突破这一困境的必由之路。

一、🧩 核心挑战:LLM推理的双重困境

%20拷贝.jpg)

要理解解耦的必要性,我们必须先深入剖析LLM推理过程中的这两个核心阶段。它们就像一枚硬币的两面,特性截然相反,却又密不可分。

1.1 预填充与解码:一对计算特性迥异的“兄弟”

预填充(Prefill)阶段,顾名思义,是模型在生成任何内容之前,对用户输入的全部提示(Prompt)进行的一次性处理。在这个阶段,模型的所有注意力层可以并行计算,因为它一次性看到了全部的输入上下文。这使得它成为一个典型的计算密集型(Compute-Bound)任务。

相比之下,解码(Decode)阶段则是一个自回归的过程。模型每生成一个新词元,都必须将其作为新的输入,与之前的所有上下文(包括原始输入和已生成的词元)一起,再次进行计算。这个过程是串行的,无法完全并行。每生成一个词元,都需要从GPU显存中读取庞大的键值缓存(KV Cache),这使得它成为一个典型的内存带宽密集型(Memory-Bandwidth-Bound)任务。

我们可以用一个表格来清晰地对比这两个阶段的特性。

这两个阶段的计算特性差异巨大,通常可达5到10倍。

1.2 应用场景加剧挑战

不同的应用场景,使得这种计算特性的不匹配问题变得更加复杂。

摘要与文档处理:这类任务通常输入很长,输出较短。计算时间的**80-90%**都消耗在预填充阶段。

交互式聊天机器人:这类应用对首个词元的返回延迟(Time to First Token)极为敏感,通常要求低于200毫秒。同时,输入和输出的长度变化范围很大。

Agentic AI系统:这类高级应用需要管理长达8K甚至32K+的复杂上下文,并且频繁集成各种内存密集型的工具。这要求系统具备截然不同的优化策略。

1.3 单体架构的无奈:为何单个加速器无法兼顾?

现代AI加速器,比如NVIDIA的H100和A100 GPU,都是为特定的计算模式而设计的。它们可以很好地匹配预填充或解码中的某一个阶段,但无法同时高效地处理两者。

NVIDIA H100:它拥有比A100高出3倍的计算能力和高达3.35 TB/s的内存带宽,使其在处理预填充这类计算密集型任务时如鱼得水。

NVIDIA A100:虽然其峰值计算能力不及H100,但其内存架构在某些情况下,使其在处理解码这类需要高频、低延迟内存访问的任务时,反而表现出更高的成本效益和能效。

这种优化困境源于基本的硬件设计权衡。预填充阶段受益于高计算密度和大容量的片上内存,而解码阶段则需要极高的内存带宽和低延迟的访问模式。为一个阶段优化的内存层次结构,往往会对另一个阶段的性能产生负面影响。

结果就是在传统的单体推理架构中,我们看到了一幅低效的画面。为了应对解码阶段的内存带宽需求,我们不得不部署昂贵的高端GPU。但在处理预填充任务时,这些GPU的计算单元被充分利用;而一旦进入解码阶段,GPU的大部分计算核心就处于闲置状态,利用率骤降至预填充阶段的三分之一甚至更低。研究表明,预填充阶段的单个操作能效比解码阶段高出3-4倍。这种硬件性能和能耗上的巨大差异,凸显了单体推理架构的内在局限性。

二、🛠️ 技术演进:解耦架构的主流框架

为了挣脱单体架构的束缚,业界和学术界开始探索一种全新的范式——LLM推理服务解耦。其核心思想非常直观:既然两个阶段的计算需求不同,那就把它们分开,交给最适合它们的硬件去处理。

与一些普遍认知不同,尽管DeepSpeed早在2022年就实现了异构推理能力,但其核心关注点在于模型并行化,而非专门针对服务场景的预填充-解码解耦。真正引领这一波技术浪潮的,是一系列创新的开源框架和学术研究。

2.1 框架创新:百花齐放的解耦方案

近年来,多个优秀的框架和研究成果涌现,它们从不同角度切入,为解耦架构的落地提供了坚实的工具。

2.1.1 vLLM:连续批处理与PagedAttention的先驱

vLLM框架在2023年6月的推出,可以看作是专为服务场景设计的解耦方案的一个重要里程碑。它的两大核心创新是PagedAttention和连续批处理(Continuous Batching)。

PagedAttention:它借鉴了操作系统中虚拟内存和分页的思想,将庞大的KV缓存分割成块(Block),从而解决了显存碎片化问题。这使得显存管理变得极为高效,能够容纳更多的并发请求。

连续批处理:传统的批处理需要等待批次内所有请求都完成后才能开始下一批。而连续批处理允许在批次执行过程中,动态地将已完成请求的资源释放出来,并加入新的请求。这极大地提升了GPU的吞吐量和利用率。

vLLM的出现,为行业内解耦技术的广泛应用奠定了基础,尤其适合高并发和批量推理的通用场景。

2.1.2 SGLang:结构化生成与RadixAttention的利器

SGLang是另一个强有力的竞争者。它引入了RadixAttention技术,这是一种更高效的KV缓存管理机制,通过前缀复用(Prefix Caching)和动态批处理,进一步提升了性能。

SGLang最大的亮点在于其强大的结构化生成能力。在多轮对话、Agent调用工具或需要生成特定格式(如JSON)的复杂场景下,SGLang通过其独特的调度策略,表现出比其他框架更稳定和更高的吞吐量。有数据显示,在Llama-70B模型上,SGLang的吞吐量始终比竞争对手高出3.1倍。

2.1.3 TensorRT-LLM:NVIDIA官方的性能猛兽

作为NVIDIA官方推出的推理引擎,TensorRT-LLM代表了在NVIDIA硬件上所能达到的极致性能。它通过深度优化的CUDA内核、算子融合以及先进的量化方案(如FP8),实现了极低的推理延迟。

TensorRT-LLM非常适合那些对延迟要求极为苛刻、并且希望深度挖掘NVIDIA GPU潜能的企业级实时应用。不过,它的缺点是生态相对封闭,主要绑定在NVIDIA的硬件和软件栈上。

2.1.4 学术界的探索:DistServe与EcoServe

学术界的研究为解耦架构提供了坚实的理论基础和新的可能性。

DistServe (OSDI 2024):这篇论文明确提出了跨不同GPU拆分预填充和解码计算的方案。实验证明,相较于同地部署的系统,DistServe实现了4.48倍的吞吐量提升,并将延迟波动降低了20倍。它还验证了借助NVLink等高速网络,KV缓存的传输开销可以被有效控制。

EcoServe:这项研究提出了一个更务实的方案,称为“部分解耦(Partial Disaggregation, PaDG)”。它认识到并非所有环境都有昂贵的高速互联。通过时间维度的智能调度,EcoServe证明了即使在普通的以太网集群下,也能显著提升吞吐量和响应速度,为更广泛的部署场景提供了思路。

2.2 选型与部署建议

面对这些优秀的框架,如何选择和部署成为了一个关键问题。以下是一个综合性的选型建议表格。

在实际部署时,一个明智的策略是从并行部署开始。可以同时运行传统的单体架构和新的解耦架构,使用负载均衡器将部分流量引导至新系统,进行A/B测试和基准验证。在验证了延迟、吞吐量、GPU利用率等关键指标后,再从非核心业务开始逐步迁移,最终过渡到所有关键任务应用。

三、💰 商业价值:解耦带来的经济效益

%20拷贝.jpg)

解耦架构不仅仅是一次技术上的升级,它直接带来了实实在在的经济效益和业务价值。传统单体架构的低效,意味着大量的资金被浪费在空转的GPU和过度的能源消耗上。

3.1 显著的成本与效率优化

通过为预填充和解码阶段匹配最合适的专用硬件,解耦架构实现了惊人的资源优化。

基础设施成本降低15%到40%:不再需要为解码阶段过度配置昂贵的计算型GPU,企业可以采购更具性价比的硬件组合,从而大幅降低初始投入和长期运维成本。

GPU利用率提升40%到60%:通过将任务精确路由到合适的集群,每个GPU都能在其最高效的区间工作,闲置率大大降低,每一分钱的硬件投资都得到了更充分的利用。

能效提升高达50%:GPU利用率的提升直接带来了能效的改善。部分优化方案,通过结合模型压缩和精细化的配置,甚至可以将服务器配置成本削减高达4倍。

3.2 绿色计算与可持续发展

在ESG(环境、社会和公司治理)日益受到重视的今天,解耦架构在绿色计算方面的贡献同样不容忽视。更高的能效意味着更低的功耗和碳排放。结合轻量化模型设计、混合精度训练和推理优化等技术,解耦架构为构建可持续的AI基础设施提供了强有力的支持。

3.3 真实世界案例的验证

这些数字并非纸上谈兵,多个真实世界的案例已经验证了解耦架构的巨大潜力。

这些案例雄辩地证明,解耦架构已经从理论走向实践,并正在为先行者们创造巨大的竞争优势。

四、🏗️ 生产环境最佳实践

将解耦架构从实验环境推向稳定、可靠的生产环境,需要一套系统化的方法论。这不仅涉及硬件和软件的选择,更关乎架构设计、运维管理和安全保障。

4.1 架构蓝图:构建分离的服务管道

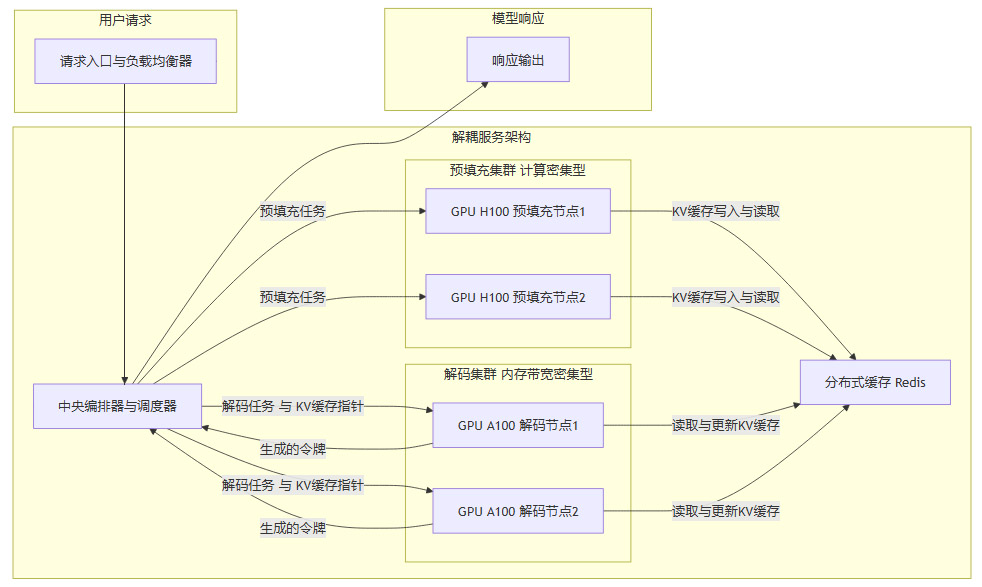

一个典型的解耦服务架构,在物理和逻辑上都将LLM推理的两个阶段彻底分离。

预填充集群:由计算优化的GPU(如NVIDIA H100)组成。它们擅长处理大规模的并行矩阵运算,专门负责批量处理用户的初始提示,以最大化吞吐量。

解码集群:由内存带宽优化的GPU(如NVIDIA A100)组成。它们专注于迭代式地生成词元,保证低延迟的响应。

高速互联:这两个专用集群通过InfiniBand或NVLink等低延迟、高带宽的网络相互连接,确保预填充阶段生成的KV缓存能够被高效地传递给解码集群。

中央编排器:一个GPU感知的调度器(例如基于Kubernetes或Ray并带有自定义调度逻辑)作为大脑,根据请求的大小、类型和延迟要求,动态地将任务路由到合适的集群。

分布式状态管理:使用Redis或Memcached等分布式缓存系统,在集群之间高效地同步上下文和词元状态。

4.2 微服务与分布式编排

将解耦架构构建在微服务之上,并利用Kubernetes或Ray等平台进行编排,可以带来巨大的灵活性和弹性。物理和逻辑上的分离,使得每个组件(预填充服务、解码服务)都可以独立地进行扩展、更新和重启,大大降低了系统维护的复杂性,并增强了故障隔离能力。

4.3 性能监控与动态调度

实现可靠的监控是动态优化的前提。必须跟踪以下关键指标:

集群层面:GPU利用率、功耗、内存使用率。

服务层面:请求并发数、端到端延迟、首词元延迟(TTFT)、每秒生成词元数(TPOT)。

缓存层面:KV缓存的命中率/未命中率。

基于这些实时数据,调度器可以做出更智能的决策,例如动态地扩展或缩减某个集群的规模,或者根据当前负载调整路由策略,从而持续提升整体的服务质量(QoS)。

4.4 安全性与可靠性治理

分布式架构在提升弹性的同时,也引入了新的安全和可靠性挑战。

组件间通信安全:由于数据需要在不同集群间传输,必须保证通道的安全。使用服务网格(Service Mesh)框架(如Istio),可以方便地实现服务间的认证、授权和流量加密,保护敏感的用户数据和模型数据在网络传输过程中不被窃取或篡改。

组件隔离与冗余:解耦后的微服务本身就降低了整个系统发生单点故障的风险。通过为预填充和解码集群部署冗余实例,并配合负载均衡器的健康检查,可以实现故障的自动转移。

断路器与故障转移:在服务间调用中实施断路器(Circuit Breaker)模式,可以防止某个组件的故障引发整个系统的级联崩溃,增强系统的韧性。

五、⚖️ 产品伦理:透明与信任的新底线

%20拷贝.jpg)

当技术和商业的进步带来了前所未有的效率时,我们必须警惕,问题的核心已经悄然从“技术与商业”转向了“产品伦理与用户关系”。一个懂得动态分配资源、实现效率最大化的系统,无疑是更聪明的。但这种“聪明”必须有一条不可动摇的底线。

高效地使用资源(可以称之为“偷懒”)和以次充好欺骗用户(即“糊弄”)之间,隔着一条名为**“透明”与“信任”**的鸿沟。

未来的AI产品,必须在追求技术效率的同时,构建起与用户之间全新的信任关系。

5.1 透明化路由:保障用户的知情权

AI不应是一个黑箱。当系统根据成本或负载,将用户的请求路由到不同的模型或硬件集群时,用户有权知道这一点。

实践建议:可以在AI生成的回答末尾,用小字标注“由轻量模型提供支持”或“由专家模型深度思考”。这不仅保障了用户的知情权,也是算法可解释性的重要一步,将选择权和判断权部分地交还给用户。

5.2 可干预路由:实现个性化与责任共担

不同的用户,在不同场景下,对AI服务的需求是不同的。有时追求速度,有时追求质量。

实践建议:允许用户在提问时手动选择服务等级,例如“我需要最高质量的回答”,哪怕这意味着需要更长的等待时间和可能更高的费用。这种可干预性,让用户成为决策过程的一部分,实现了个性化服务与责任的共担。

5.3 基于价值的强制路由:守住高风险领域的底线

在某些领域,成本和效率绝不能成为牺牲质量的借口。

实践建议:对于医疗、法律、金融等可能产生严重后果的高风险领域,系统应设计强制路由规则,强制调用最高质量、经过最严格验证的模型和服务集群,绝不为节省成本而妥协。这是AI产品必须承担的社会责任。

5.4 数据隐私与安全:构建信任的基石

在解耦架构中,用户数据会在不同组件和网络中流转,这使得数据隐私和安全变得尤为重要。

实践建议:

端到端加密:确保数据从用户端到模型,再返回用户端的全链路加密。

最小化收集原则:只收集服务所必需的最少数据。

访问控制与合规治理:严格的访问控制策略,并确保数据处理流程符合GDPR、AI Act等区域性法规。

用户数据主权:赋予用户查看、导出和删除自己数据的权利。

5.5 伦理审计常态化

信任不是一次性建立的,而是需要持续维护的资产。

实践建议:将透明度、可解释性、公平性、隐私保护和问责机制,作为核心指标纳入产品的研发、部署和运维全流程。定期进行伦理审计,并公开发布相关报告,将有助于持续提升用户信任和品牌资产。

六、🔭 未来展望

LLM解耦架构的演进远未结束,它正驱动着硬件和软件生态向着更高效、更灵活的方向发展。

6.1 硬件层面:走向专用与协同

未来的硬件将更加“专芯专用”。我们可以预见到:

专用芯片(ASIC):针对预填充或解码阶段的特定计算模式设计的专用芯片,将通过软硬件协同设计,把能效比推向新的高度。

小芯片(Chiplet)设计:基于小芯片的设计将允许更灵活的资源组合,根据需求动态地配置计算单元和内存单元的比例。

近内存计算:将计算单元更靠近存储单元,以减少数据移动带来的巨大开销,这对于解码阶段尤其有利。

6.2 软件生态:迈向多模态与标准化

软件框架将继续演化,以支持更复杂的应用和更智能的调度。

多模态模型支持:随着视觉-语言等多模态模型成为主流,解耦框架需要支持更复杂的、跨模态的数据流和计算模式。

动态资源分配:未来的调度器将更加智能,能够基于对实时工作负载的深度分析,进行预测性的、亚秒级的资源分配和迁移。

标准化API:行业标准化工作将聚焦于为解耦服务框架构建通用的API,这将极大地降低不同框架之间的迁移成本,促进生态的繁荣。

6.3 行业生态:协作与开放

一个健康的生态系统正在形成,它包括供应商中立的编排平台、集成的开发和部署工具链,以及由社区驱动的、可加速各种规模组织采用解耦技术的优化库。

🔮 结语

LLM解耦服务架构,代表了AI基础设施设计的一次根本性转型。它通过“专芯专用”的精细化运营思路,成功地破解了单体架构在性能、成本与能效上的三重困境。这项技术已经从学术界的象牙塔走向了真实的生产环境,并正在为整个行业创造巨大的商业价值。

然而,技术的进步只是故事的一半。另一半,关乎我们如何运用这种强大的力量。当AI系统变得越来越“聪明”,懂得如何最高效地利用资源时,我们作为设计者和运营者,必须为其划定伦理的边界。

最终,一个成功的AI产品,必然是在技术先进性、商业可持续性与用户信任之间实现了精妙动态平衡的产物。因为在人工智能的漫长征途中,用户的信任,永远都是那最稀缺、也最宝贵的资源。

📢💻 【省心锐评】

解耦不是终点,而是起点。它将算力从蛮力堆砌中解放出来,让每一分钱都花在刀刃上。真正的智慧,在于如何用好这把刀。

.png)

评论