【摘要】自动驾驶汽车正加速从实验室驶向城市街头,重塑全球城市交通格局。本文系统梳理自动驾驶技术落地的机遇、挑战、市场格局、政策工具与治理创新,深度剖析中美典型城市的实践经验,提出面向未来的城市引领策略。文章强调以公共利益为核心,推动技术与治理协同进化,助力城市实现安全、高效、绿色、包容的交通新生态。

引言

在过去的十年里,自动驾驶汽车从科幻小说的想象逐步走进现实。2024年,旧金山、凤凰城、奥斯汀等地的无人驾驶出租车已成为城市街头的新风景。Waymo、特斯拉、Uber等科技巨头的快速扩张,推动着自动驾驶技术从封闭测试场景走向复杂的城市道路。与此同时,国内北京、上海、深圳等城市也在加速布局,推动自动驾驶立法和产业化进程。自动驾驶汽车的加速落地,正以前所未有的速度重塑城市交通格局,带来机遇与挑战并存的变革时刻。

城市治理者面临着前所未有的抉择:如何在保障公共利益的前提下,释放自动驾驶技术的红利?如何防范潜在风险,避免重蹈“网约车冲击公共交通”的覆辙?如何通过政策创新和基础设施升级,引领自动驾驶汽车健康发展?本文将以全球视野和本土实践为基础,系统梳理自动驾驶汽车落地的深层逻辑,探讨城市如何在这场技术革命中主动作为,塑造未来交通新生态。

一、自动驾驶汽车落地的机遇

%20拷贝.jpg)

1.1 交通安全的跃升

1.1.1 人为失误的终结

据全球交通安全研究,90%以上的交通事故源于人为失误。自动驾驶系统通过高精度传感器、实时数据分析和智能决策,能够显著降低事故发生率。Waymo的实际运营数据显示,其自动驾驶车辆的事故率较人类驾驶低85%。在复杂路况下,自动驾驶系统能够持续监控360度环境,毫不疲劳地应对突发状况,极大提升了道路安全性。

1.1.2 事故预防与响应

自动驾驶汽车不仅能减少碰撞,还能通过车联网技术实现事故预警和协同避险。例如,车辆间可实时共享路况信息,提前规避潜在风险。未来,随着V2X(车路协同)技术普及,自动驾驶汽车有望成为城市交通安全体系的核心节点。

1.2 交通效率与空间利用的优化

1.2.1 停车需求的革命性变化

传统城市中,停车需求占据了大量宝贵空间。自动驾驶汽车能够实现“即停即走”,大幅减少路边和车库的长期停车需求。城市可将释放的空间用于住房、绿地、商业等多元用途,提升土地利用效率。例如,奥斯汀已试点将部分车库改造为社区服务中心,实现土地复合利用。

1.2.2 道路通行效率提升

自动驾驶系统通过精准控制车速和车距,能够减少交通流中的“人为波动”,提升道路通行效率。多车协同行驶(如自动编队)可进一步缓解高峰时段的拥堵。未来,随着自动驾驶车辆比例提升,城市交通流将更加平稳高效。

1.3 交通可达性的提升

1.3.1 弱势群体的出行新选择

自动驾驶汽车为老年人、残障人士等弱势群体提供了前所未有的出行便利。无需驾驶技能,用户可通过手机一键呼叫自动驾驶车辆,实现“门到门”服务。这一变革有助于提升社会包容性,缩小交通服务的数字鸿沟。

1.3.2 “最后一公里”接驳的灵活性

在公共交通覆盖不足的区域,自动驾驶汽车可作为“最后一公里”接驳工具,提升整体交通网络的可达性。通过与地铁、公交等大运量交通方式的无缝衔接,自动驾驶有望构建更加高效、灵活的城市出行体系。

1.4 助力绿色低碳转型

1.4.1 电动化与共享化的协同效应

自动驾驶与电动化、共享出行的深度融合,将进一步降低城市交通的碳排放。自动驾驶车队多采用电动车型,结合智能调度和高载客率,能够显著减少单车能耗和道路拥堵。上海、深圳等城市已将自动驾驶纳入绿色交通发展规划,推动产业协同升级。

1.4.2 支持城市气候目标

随着全球气候治理压力加大,自动驾驶汽车的绿色属性为城市实现碳中和目标提供了新路径。通过政策引导和市场激励,城市可推动自动驾驶车队向零排放、低能耗方向发展,助力可持续交通体系建设。

二、自动驾驶汽车落地的挑战

2.1 交通拥堵的潜在加剧

2.1.1 行驶里程(VMT)增加的风险

美国城市交通官员协会(NACTO)警告,若缺乏有效管控,自动驾驶汽车可能导致车辆行驶里程(VMT)增加20%以上。无人驾驶车辆在等待订单时可能选择“空驶”而非停靠,增加道路负荷。私人自动驾驶车辆的普及,亦可能诱发“出行需求反弹”,加剧城市拥堵。

2.1.2 路权分配的复杂性

自动驾驶汽车对路边空间的需求激增,传统的停车管理模式面临挑战。如何在有限的道路资源下,平衡自动驾驶、公共交通、非机动车和行人等多元需求,成为城市治理的新难题。

2.2 公共交通系统的冲击

2.2.1 市场份额的再分配

以旧金山为例,Waymo已占据27%的网约车市场份额,超过Lyft并快速蚕食Uber份额。若放任私人自动驾驶车辆无序扩张,可能削弱公共交通系统的使用率,影响城市交通的整体效率和公平性。

2.2.2 公共交通与自动驾驶的协同难题

自动驾驶汽车的灵活性和便利性,可能吸引部分原本依赖公交、地铁的用户转向个体化出行。如何通过政策设计,实现自动驾驶与公共交通的互补,而非替代,成为城市交通规划的关键议题。

2.3 监管滞后与数据隐私风险

2.3.1 监管能力的滞后

企业推进速度快于城市监管能力,导致政策滞后于技术发展。自动驾驶涉及复杂的软硬件系统、数据流转和安全保障,现有法规难以覆盖全部场景。部分城市在自动驾驶车辆事故、责任认定、数据合规等方面尚无明确标准,增加了治理难度。

2.3.2 数据隐私与安全挑战

自动驾驶汽车在运营过程中产生大量出行数据,涉及用户隐私、行驶轨迹、交通流量等敏感信息。如何在保障数据安全的同时,实现有效监管和数据共享,成为技术落地的核心挑战。深圳等城市已通过立法明确数据保护责任,为自动驾驶应用划定法律边界。

三、自动驾驶汽车市场格局与技术路线

%20拷贝.jpg)

3.1 全球市场格局

3.1.1 美国市场的多强争霸

美国自动驾驶市场呈现多强争霸格局。Waymo在旧金山、洛杉矶、凤凰城、奥斯汀等地部署约1500辆自动驾驶出租车,每周提供超25万次服务。特斯拉则以奥斯汀为试点,逐步扩展Robotaxi服务,计划未来覆盖更多城市。Uber、Lyft等传统出行平台也在加速自动驾驶布局,推动市场竞争加剧。

3.1.2 中国市场的政策驱动

中国自动驾驶市场以政策驱动为主,北京、上海、深圳等城市通过地方立法和试点,推动自动驾驶商业化落地。百度Apollo、小马智行、文远知行等企业在多地开展自动驾驶出租车试运营,形成“政产学研用”协同创新格局。

3.2 技术路线的多元演进

3.2.1 多传感器融合方案

Waymo等企业采用激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多传感器融合方案,实现L4级自动驾驶。该方案在感知精度、环境适应性方面表现优异,适合复杂城市道路和多变气候条件。

3.2.2 纯视觉方案

特斯拉主打基于摄像头的纯视觉方案,强调成本优势和规模化潜力。尽管在部分场景下表现良好,但在极端天气、光照变化等条件下仍面临挑战。特斯拉在奥斯汀的Robotaxi服务初期仅投放少量车辆,计划逐步扩展至数千辆。

3.2.3 车路协同与云端智能

中国企业普遍采用“车路云一体化”技术路线,通过智能路侧单元、云端调度平台与车载系统协同,实现更高层次的自动驾驶能力。北京、上海等地已建设智能网联示范区,推动车路协同技术规模化应用。

3.3 典型企业运营模式对比

四、城市治理的关键政策工具

4.1 动态路权管理

4.1.1 路边空间的再分配

自动驾驶汽车对路边空间的需求激增,城市需优先分配路权给高载客量、零排放车辆,防止拥堵并提升安全性。北京通过统筹路侧资源规划,明确自动驾驶与公共交通的协同路径,提升整体交通效率。

4.1.2 智能信号与优先通行

通过智能交通信号系统,城市可为自动驾驶车辆提供动态优先通行权,提升道路通行效率。未来,随着V2X技术普及,自动驾驶车辆可与交通基础设施实时互动,实现更高效的交通流管理。

4.2 数据共享与监管创新

4.2.1 标准化数据共享机制

城市需与自动驾驶运营商建立标准化、匿名的数据共享机制(如MDS),以评估运营效果、确保问责并动态调整政策。数据共享不仅有助于监管,还能为城市交通规划和基础设施升级提供决策支持。

4.2.2 数据安全与隐私保护

在推动数据共享的同时,城市需强化数据安全与隐私保护。深圳通过立法明确数据保护责任,要求企业对用户数据进行加密存储和匿名处理,防止数据滥用和泄露。

4.3 电气化与共享激励

4.3.1 许可与定价政策创新

城市可通过许可和定价政策,鼓励电动化、共享化的自动驾驶车队发展。上海已将自动驾驶纳入“十四五”规划,明确相关产业目标,推动绿色交通体系建设。

4.3.2 绿色出行积分与补贴

为激励市民选择绿色出行,部分城市探索绿色出行积分、补贴等政策工具。自动驾驶车队可通过高载客率、低能耗获得政策奖励,促进可持续交通发展。

4.4 公交整合与可达性提升

4.4.1 自动驾驶与公共交通的互补

自动驾驶应作为公共交通的补充而非替代。城市可激励自动驾驶服务覆盖交通薄弱区域,提升整体可达性。通过与地铁、公交等大运量交通方式的无缝衔接,构建多层次、互补型交通网络。

4.4.2 智能调度与一体化出行

未来,城市可通过智能调度平台,实现自动驾驶与公共交通的一体化运营。用户可通过一站式平台规划全程出行,提升出行体验和效率。

4.5 停车空间转型与土地再利用

4.5.1 停车需求的结构性下降

随着自动驾驶普及,城市停车需求将出现结构性下降。城市可将释放的停车空间转型为住房、商业或绿色空间,提升土地利用率和城市活力。

4.5.2 典型案例:奥斯汀车库改造

奥斯汀已试点将部分车库改造为社区服务中心,实现土地复合利用。未来,更多城市可借鉴这一模式,推动城市空间的高效再利用。

五、国内经验与立法进展

%20拷贝.jpg)

5.1 北京模式的创新实践

5.1.1 多场景应用与分阶段开放

2025年4月施行的《北京市自动驾驶汽车条例》明确支持多场景应用、分阶段开放试点。北京已在亦庄、顺义等地建设自动驾驶示范区,推动技术在城市道路、园区、物流等多场景落地。

5.1.2 安全监测与闭环管理

北京建立了全市统一的自动驾驶安全监测平台,实现事前准入、事中监管、事后分析的闭环管理。通过数据实时采集与分析,提升自动驾驶运营的安全性和可控性。

5.2 上海、深圳的政策创新

5.2.1 智能基础设施建设

上海、深圳等城市加快智能基础设施建设,推动车路云一体化发展。通过智能路侧单元、5G通信和云端调度平台,实现自动驾驶车辆与城市基础设施的深度协同。

5.2.2 数据共享与法律保障

深圳通过地方立法明确数据保护责任,要求企业对自动驾驶数据进行加密存储和匿名处理。上海则推动数据共享平台建设,为城市交通管理和产业发展提供数据支撑。

5.3 全国推广的可复制经验

北京、上海、深圳等地的创新实践,为全国提供了可复制的“北京模式”。通过政策引导、基础设施升级和数据治理,推动自动驾驶汽车在更多城市落地应用。

六、未来展望与建议

6.1 制定以公共价值为核心的政策框架

自动驾驶汽车的治理应以公平、安全、可持续为核心原则。城市在制定相关政策时,应充分考虑不同群体的出行需求,确保技术红利惠及全体市民。政策框架需明确自动驾驶汽车的准入标准、运营规范、责任认定和退出机制,形成全生命周期的管理闭环。

6.2 投资数字与物理基础设施

自动驾驶的规模化落地离不开坚实的基础设施支撑。城市应加大对智能交通信号、V2X通信、高清地图、智能路侧单元等数字基础设施的投入。同时,物理道路设施也需适应自动驾驶车辆的特殊需求,如设置专用上下客区、优化路口设计、提升道路标识清晰度等。

6.3 建设数据分析与监管能力

数据是自动驾驶治理的核心资产。城市应建立专业的数据分析团队,利用大数据、人工智能等技术手段,对自动驾驶运营数据进行实时监控和深度分析。通过数据驱动的决策,提升政策的科学性和前瞻性,确保自动驾驶运营的安全、合规和高效。

6.4 推动跨区域标准协同

自动驾驶汽车的流动性决定了其治理不能局限于单一城市。各地应加强跨区域协作,推动标准、法规、数据接口等方面的统一,减少监管碎片化。通过建立区域性或全国性的自动驾驶协作平台,实现信息共享、资源整合和政策协同,促进技术在更大范围内的健康发展。

6.5 强化公众参与与透明沟通

自动驾驶技术的落地不仅是技术和政策的博弈,更是社会共识的重塑。城市应通过多渠道、多形式的公众参与机制,保障社区居民的知情权、参与权和监督权。通过透明的信息披露、开放的政策讨论和持续的公众教育,提升社会对自动驾驶的认知和接受度,营造良好的创新生态。

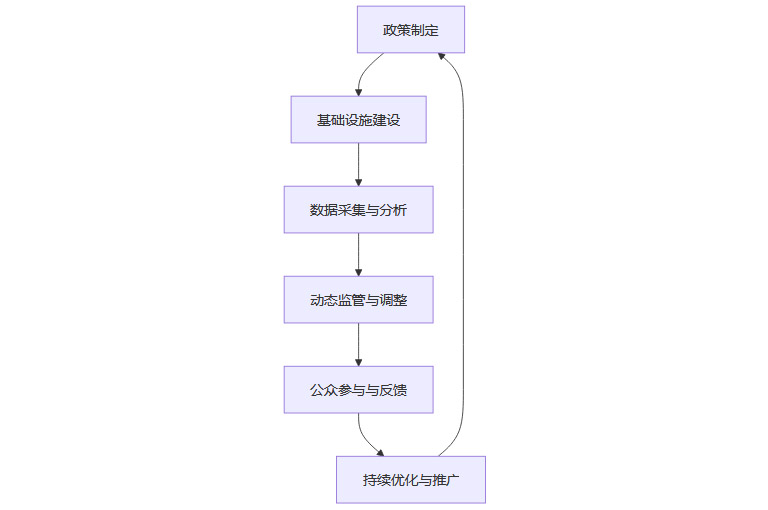

6.6 典型城市自动驾驶治理路径流程图

6.7 自动驾驶城市治理要素对比表

结论

自动驾驶汽车的加速落地,正推动城市交通体系发生深刻变革。机遇与挑战并存,创新与风险交织。城市唯有主动引领,才能将技术创新转化为安全、高效、绿色、包容的交通新生态。未来,自动驾驶汽车将成为城市治理现代化的重要抓手。通过科学的政策设计、坚实的基础设施、强大的数据能力和广泛的社会参与,城市有望在这场技术革命中把握主动权,实现从“被动适应”到“主动塑造”的历史性跨越。

自动驾驶不仅是技术的进步,更是城市治理理念和能力的升级。以公共利益为核心,推动技术与治理协同进化,才能让自动驾驶真正成为城市可持续发展的新引擎。让我们共同期待,一个更安全、更绿色、更包容的未来交通时代的到来。

📢💻 【省心锐评】

自动驾驶落地,城市治理需先行,才能让技术红利真正惠及每一位市民。

.png)

评论