【摘要】AI创业增长的核心是构建一套围绕CAC与LTV平衡的算法。该算法通过精准投放、内容杠杆、产品内循环与生态合作,实现数据驱动的获客与留存。

引言

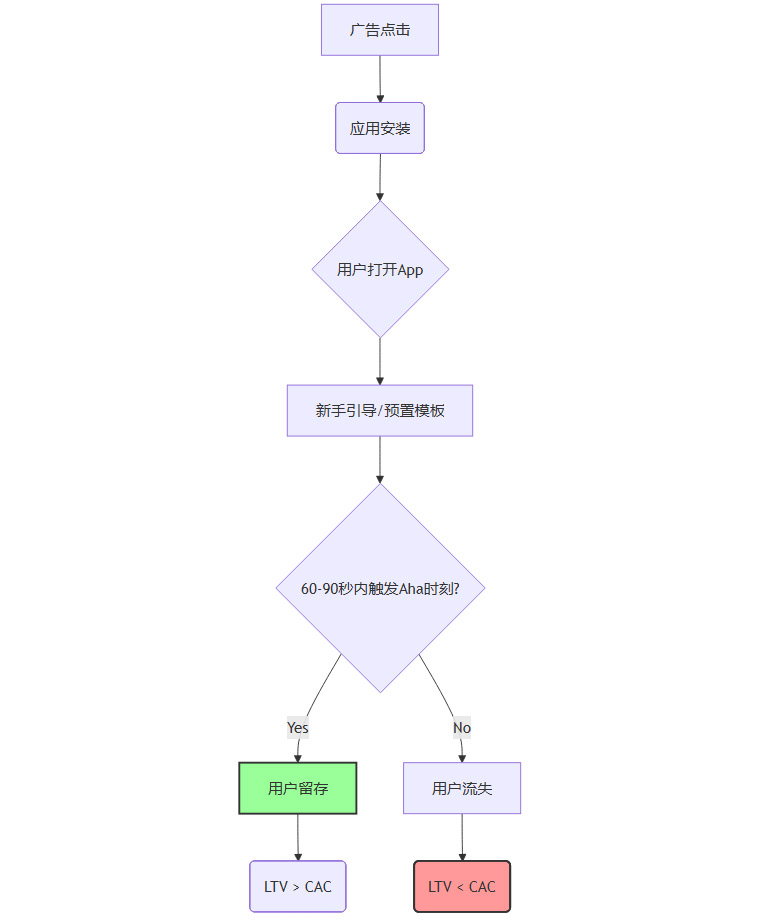

在AI to C领域,技术模型本身往往不是创业团队的生死关隘。真正的挑战,在于用户与产品交互的“第一秒钟”。一个陌生用户是否愿意安装、留存并最终付费,直接决定了项目的冷启动成败。

小型AI创业公司面临的最大瓶颈,是用户获取以及获客成本(CAC)的可控性。一旦CAC持续高于用户生命周期价值(LTV),商业模式便无法形成健康的闭环。更严峻的是,AI工具的技术复制壁垒普遍不高,竞争对手随时可能以更低价格、更大预算入场,稀释你的市场份额。

数据显示,约60%的新用户会在注册后的3分钟内选择离开。如果产品未能在60到90秒内,让用户体验到明确的“Aha时刻”——无论是生成第一张惊艳的图片,还是获得一段有价值的文本草稿——那么用户的留存意愿将急剧下降。

因此,本文旨在构建一个系统化的“增长算法”框架。它并非一套固定的公式,而是一套围绕核心商业指标,结合多渠道战术,并进行持续数据校准的方法论。这套方法论将帮助技术背景的创业者,理解流量背后的商业逻辑,破解CAC与LTV的平衡难题。

一、📈 增长算法的核心变量:CAC 与 LTV 的数学关系

%20拷贝-ftbn.jpg)

增长算法的基石,是对两个核心变量的量化理解:用户获取成本(Customer Acquisition Cost, CAC)与用户生命周期价值(Life Time Value, LTV)。所有获客行为的最终目的,都是为了维持一个健康的数学关系。

1.1 生死线公式:LTV / CAC > 3

在SaaS和移动应用领域,一个被广泛接受的健康商业模型基准是 LTV / CAC > 3。

LTV / CAC < 1:这意味着每获取一个新用户,公司都在亏损。这是一个不可持续的模式。

LTV / CAC ≈ 1:公司几乎没有利润空间,增长乏力,难以覆盖研发、运营等间接成本。

LTV / CAC > 3:这通常被认为是健康的标志。公司有足够的利润进行再投资,用于产品迭代、市场扩张或团队建设。

对于AI to C产品,尤其是工具类应用,这条生死线尤为重要。因为其付费模式多为订阅制或按需付费,LTV的计算相对直接,但也更容易受到用户流失率的影响。

1.2 成本阈值:理解CPI的现实水位

用户安装成本(Cost Per Install, CPI)是计算CAC的重要组成部分。它为我们的投放策略设定了一个初始的“成本阈值”。

根据Business of Apps的统计数据,全球移动应用的平均CPI呈现以下趋势:

需要强调的是,这只是一个行业均值。AI工具类应用由于赛道拥挤、功能同质化严重,其广告竞价成本往往显著高于平均水平。在某些细分领域,如AI Agent,甚至出现了CAC高达50美元,而LTV仅为20-30美元的严重亏损现象。

因此,团队在启动任何付费获客计划前,必须基于自身产品的留存率和付费转化率,反推出一个可承受的最高CPI。盲目追求装机量,而忽视成本阈值,是冷启动失败最常见的原因之一。

二、⚙️ 算法的输入层:流量获取的战术矩阵

流量是增长算法的“输入数据”。获取流量的方式多种多样,我们可以将其归纳为一个战术矩阵,包含不同的成本、速度和信任度组合。

2.1 付费流量:高成本的确定性加速器

广告投放是最直接、最快速的流量获取方式,它像一个“流量阀门”,能够快速验证产品与市场的匹配度(Product-Market Fit, PMF),并在验证通过后迅速放大规模。

2.1.1 主流投放渠道分析

应用商店优化 (ASO):这是基础。优化关键词、标题、截图和评论,能提升自然搜索排名,获取高质量的自然流量。

社交媒体广告 (Facebook/Instagram/TikTok/抖音):这些平台拥有强大的用户画像和定向能力,是精准触达目标客群的主战场。

搜索引擎营销 (SEM):针对有明确搜索意图的用户,转化率通常较高,但关键词竞价激烈。

2.1.2 不同市场的投放策略差异

国内市场:抖音和B站是快速冷启动的优选。通过短视频信息流广告和与UP主合作,可以迅速积累第一批用户。小红书的“种草”内容则能有效建立品牌信任。

欧美市场:Facebook Ads依然是核心渠道。但由于竞争白热化,素材创意和A/B测试的精细度要求极高。简化账户结构、采用扁平化策略、集中预算测试大量素材,是当前的主流做法。

日本市场:CPI虽然偏高,但用户一旦付费,忠诚度和LTV也相应更高。这是一个更看重口碑和长期稳定运营的市场,适合做“长线”投入。

2.1.3 投放前的核心前提:打磨“Aha时刻”漏斗

付费投放最大的风险,在于“阀门先于发动机”。在开启大规模投放前,必须确保产品的新手引导流程足够顺畅。

这个流程图清晰地展示了,“Aha时刻”是连接广告投入与商业回报的关键节点。如果这个节点转化率过低,后续的一切都无从谈起。投放预算再高,也只是在购买无效的装机量。

2.2 内容与社交:低成本的信任杠杆

相比广告,内容传播和社交裂变是小团队最友好的增长杠杆。它通过建立信任,从根本上降低了用户的决策成本和心理防备。

2.2.1 UGC驱动:让产品结果成为广告

最成功的内容策略,是让用户自发地为你创造内容(User-Generated Content, UGC)。

Lensa AI 的“Magic Avatars”:这是教科书级别的案例。2022年底,该功能引爆社交网络,用户纷纷在Instagram、Twitter上晒出自己的AI生成头像。Lensa AI并未进行大规模买量,而是通过产品本身“可晒可秀”的特性,让用户成为了其最强大的推广渠道。

核心机制:产品生成的结果,默认带有轻量级、不影响观感的水印。同时,提供“一键分享”到主流社交平台的功能,极大降低了用户的分享门槛。

2.2.2 KOL/KOC合作:精准的信任背书

与关键意见领袖(KOL)或关键意见消费者(KOC)合作,能快速在特定圈层建立信任。

国内:B站科技区的UP主进行深度测评,小红书博主分享“保姆级”使用教程。

海外:YouTube上的长视频评测,Medium上的深度技术文章,或在设计师社区(如Behance, Dribbble)进行案例展示。

这种方式获取的用户,通常意图更明确,LTV也更高。

2.3 产品内循环:构建自增长的闭环系统

最理想的获客,不是“去外面拉”,而是“让现有用户带”。通过在产品内部设计精巧的传播机制,可以构建一个低成本的增长飞船。

2.3.1 激励设计的核心原则

奖励必须与产品的核心体验强相关。单纯的现金或虚拟币补贴,吸引来的往往是“羊毛党”,留存率极低。

有效激励:邀请好友解锁更高清的画质、更长的生成时长、更低的生成延迟、更多的专业模板。

无效激励:邀请好友送积分、送现金红包。

只要奖励能让用户的核心体验“价值递增”,这个传播循环才会持续发生。

2.3.2 常见的内循环机制

Freemium + 邀请解锁:基础功能免费,高级功能通过邀请好友解锁。

模板社区与二次创作:允许用户上传自己的创作作为模板,其他用户可以基于此模板进行“二次创作”。这不仅增加了用户粘性,也为新用户提供了丰富的创作起点。

分享成果自动带水印/链接:这是最基础也最有效的机制。

2.4 权威背书:公关与媒体的脉冲式注入

对于需要高度信任的AI细分领域(如医疗、法律、教育),公关与权威媒体的曝光是不可或缺的。

作用:带来一批自带信任的早期用户,其LTV通常远高于买量用户。

方式:行业媒体测评、开发者大会Demo、登上权威榜单(如Product Hunt)。

时机:通常与版本大更新、重大功能发布绑定,形成“脉冲式”的流量高峰。例如,DeepSeek通过版本更新和媒体曝光,在短时间内登上了多个国家/地区的iOS免费榜首位,获得了巨大的自然流量。

2.5 生态嵌入:渠道合作的长期护城河

这是最慢,但最扎实的路。将自己的AI功能作为插件或原生功能,嵌入到更大的平台生态中。

欧美市场:成为Notion、Figma、Slack等SaaS工具的插件。

国内市场:接入微信小程序生态、成为手机厂商系统级应用的一部分。

日本市场:与大型运营商或内容平台合作。

这条路的门槛很高,谈判周期长,对产品的稳定性和API的规范性要求极高。但一旦成功进入,获客成本将实现“结构性下降”,获得源源不断的、高质量的精准用户。

三、🛠️ 算法的优化与校准:数据驱动的闭环迭代

%20拷贝-nrva.jpg)

增长算法不是一成不变的。它需要通过持续的数据反馈进行优化和校准,以适应市场的动态变化。

3.1 留存:从“炫酷”到“刚需”的价值回归

AI工具类产品的留存率普遍偏低,这是一个行业通病。

次日留存:25% - 35%

7日留存:10% - 15%

30日留存:3% - 8%

提升留存的关键,在于让产品从一个“炫酷”的玩具,转变为一个“刚需”的工具。

提供模板化、低门槛的引导:让用户在不同场景下都能快速上手,解决实际问题。

构建闭环生态:例如,AI写作工具可以集成发布到各大内容平台的功能,AI绘图工具可以接入T恤、手机壳的定制打印服务。

设计长期激励机制:通过等级、勋章、成就系统,给予长期用户荣誉感。

建立反馈循环:这是AI原生应用留存的生命线。用户与模型的每一次交互,都是宝贵的反馈数据。通过收集这些数据,持续迭代模型,提供更好的体验,从而形成正向的留存循环。

3.2 本地化:适应不同市场环境的参数调优

增长算法在不同市场需要不同的“参数”。生搬硬套总部的成功经验,往往会导致失败。

一个新兴的趋势是GEO(Generative Engine Optimization)。即优化你的产品内容和网站结构,使其更容易被大型语言模型(如GPT、Claude)理解、引用和推荐。这在未来可能成为一个重要的自然流量来源。

3.3 A/B 测试:小步快跑的科学验证

在增长的每一个环节,都应该贯彻A/B测试的思想。

测试对象:广告素材、文案、落地页、应用商店截图、产品内的新手引导流程、付费订阅的价格。

核心原则:在小预算内,压着可承受的最高CPI进行测试。

决策流程:

设定一个明确的假设(例如:“使用真人出镜的视频素材,比纯动画素材的转化率高10%”)。

分配小部分预算,同时投放A、B两组。

收集足够的数据,进行统计学分析。

如果假设被验证,则将胜出的方案逐步扩大预算。

如果效果不佳或不显著,则停止测试,回归内容、口碑等其他路径。

四、🛡️ 算法的边界与风控:保障增长的可持续性

高速增长的同时,必须设置明确的边界和风控机制。否则,增长越快,风险越大。

4.1 合规性:不可逾越的增长红线

数据合规:严格遵守GDPR、CCPA等各地区的数据隐私法规。用户数据的收集、使用和存储必须透明、合规。

素材合规:广告素材必须真实、积极,无夸大宣传。避免使用可能引起争议或侵权的内容。

账户安全:确保广告账户、开发者账户的安全性,避免因违规操作被平台封禁,导致业务中断。

4.2 技术稳定性:防止流量反噬口碑

在进行大规模推广或冲榜活动前,技术团队必须做好充分的准备。

服务器扩容:预估流量洪峰,提前做好服务器扩容或弹性伸缩配置。

限流预案:准备好限流、降级方案,在服务器压力过大时,优先保障核心功能的稳定。

异常公告流程:当出现服务中断或异常时,需要有一套标准的公告流程,通过社交媒体、产品内公告等渠道,及时、透明地告知用户情况和预计恢复时间。

一次因技术准备不足导致的“宕机”,可能会让数周的市场努力付诸东流,严重损害品牌口碑。

五、🚀 实战案例拆解:低成本增长模型解析

%20拷贝-vnor.jpg)

理论之外,我们看两个具体的低成本增长实战模型。

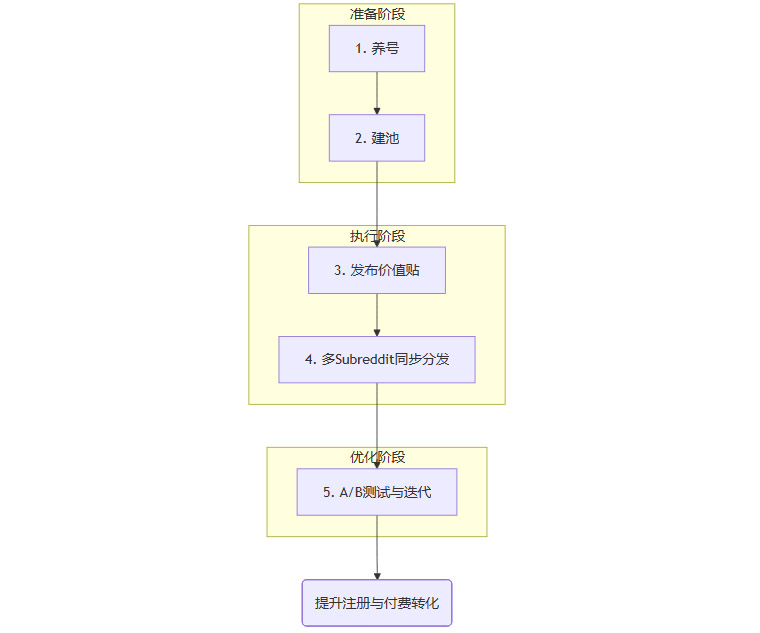

5.1 Reddit 零预算增长模型

Reddit是海外一个巨大的流量池,尤其适合冷启动阶段的技术产品。

养号 (Account Warming):注册账号后,不要立即发帖推广。先在目标Subreddit(板块)内进行有价值的评论和互动,积累Karma(声望值)。

建池 (Community Building):可以创建自己的Subreddit,作为产品的官方社区,用于发布更新和收集反馈。

发布价值贴 (Value Posting):在相关的Subreddit中,发布真正对用户有帮助的内容,而不是硬广。例如,分享一个使用你产品解决某个难题的详细过程。

同步分发 (Cross-posting):将一个成功的帖子,同步分发到其他相关的Subreddit,扩大曝光。

A/B测试与迭代 (A/B Testing & Iteration):测试不同的标题、内容形式和发布时间,找到转化率最高的组合。

5.2 Meta 广告投放的扁平化策略

针对Meta(Facebook/Instagram)平台,近年来高效的投放策略趋向于简化。

扁平化账户结构:放弃过去复杂的广告组和广告层级。采用一个广告系列(Campaign)+ 一个广告组(Ad Set)+ 多个广告素材(Ads)的结构。

广泛受众定位:在预算充足的情况下,不过度限制受众的年龄、兴趣等。相信Meta的算法能比手动设置更精准地找到目标用户。

素材为王:将主要精力放在制作大量、多样化的广告素材上,尤其是竖版短视频(Reels)。让算法去测试哪种素材最受欢迎。

增量归因优化:使用Adjust等第三方归因工具,结合Meta的事件打点,精确追踪用户的后续行为(如付费、续费),从而优化CPI和ROAS(广告支出回报率)。

结论

AI to C创业的增长,本质上是一场围绕“用户获取成本”与“用户生命周期价值”的动态平衡游戏。它不是单一渠道的胜利,而是一套多维度、数据驱动的“增长算法”的成功。

对小型团队而言,流量是加速器,产品才是发动机。在冷启动阶段,应优先打磨产品,确保新用户能在极短时间内体验到核心价值。在此基础上,以内容裂变、产品内循环等低成本方式获取首批种子用户,并构建起坚实的口碑。

广告投放是必要的流量阀门,但开启前必须用现有数据反推出可承受的成本上限。合规与风控是增长的底线,而深刻的本地化理解则是穿越不同市场周期的护城河。

最后,有三条原则值得铭记:

让产品“可被展示”。能被用户晒出来的结果,就是最优质的免费广告。

将稳定与合规视为营销的一部分。技术稳定性和规则合规性,是持续增长的基石。

承认市场的非对称性。不同市场的用户心智和行为模式截然不同,必须因地制宜,构建本地化的信任。

唯有如此,才能在AI的浪潮中,构建起真正具备长期价值的商业模式。

📢💻 【省心锐评】

AI创业增长,始于用户“Aha时刻”的工程化实现,终于LTV>CAC的健康数学模型。其间路径,是数据驱动下,产品、内容与渠道的协同作战。

.png)

%20%E6%8B%B7%E8%B4%9D-mags.jpg)

评论