【摘要】生成式AI正重塑内容创作流程,但“生成”只是起点,理解人的意图才是AI创作的灵魂。本文系统梳理AIGC技术演进、交互式生成、物理逻辑、可解释性、个性化与多模态等关键议题,探讨AI与人类创作者的共生未来。

引言

内容创作的历史,是人类想象力与工具进化的交响。从最初的壁画、雕塑,到印刷术、摄影机,再到数字化浪潮,每一次技术革新都极大拓展了创作者的边界。如今,生成式人工智能(AIGC)以惊人的速度席卷内容产业,从“文字生成图像”到“一键生成视频”,AI正以前所未有的方式参与到创意生产的每一个环节。

然而,技术的进步并不意味着创作的终点。生成≠完成,AI创作的真正价值,远不止于“自动化输出”,而在于对人类意图的深刻理解与精准服务。本文将以“生成不是终点,意图才是灵魂”为主题,系统梳理AIGC技术演进、交互式生成、物理逻辑、可解释性、个性化与多模态等关键议题,探讨AI与人类创作者的共生未来。

一、AIGC技术演进:从炫技到实用

1.1 生成式AI的崛起与突破

1.1.1 多模态生成的浪潮

生成式AI的崛起,源于深度学习、算力提升和大数据的三重驱动。近年来,AIGC技术在文本、图像、音频、视频等多模态领域取得突破。以Sora等国际前沿模型为代表,AI已能实现从文本到视频、从图片到动画的跨模态生成。国内外众多企业和研究机构也在多模态大模型、三维建模、数字人等方向持续深耕。

1.1.2 技术炫技的双刃剑

AIGC的“炫技”层出不穷:

文本生成图片(Text-to-Image)

文本生成视频(Text-to-Video)

图像生成视频(Image-to-Video)

多模态大模型的跨界融合

这些技术展示了AI的巨大潜力,但也带来一个核心问题:如果仅停留在“生成”本身,忽略创作者的真实需求和意图,AI就难以成为真正的创作伙伴。技术的炫目效果不能掩盖其背后的核心问题:生成的内容是否真正符合创作者的意图,是否能在实际应用中发挥价值。

1.2 生成的价值:降本增效与想象力释放

1.2.1 生产力工具的变革

AIGC极大提升了内容生产的效率。以动画电影《哪吒2》为例,AI助力团队高效完成复杂场景渲染,实现“降本增效”。但更深层的价值,在于让创作者的想象力无损耗地转化为现实。AI不再只是“自动工厂”,而是创意的“放大器”。

1.2.2 技术与创意的平衡

技术的进步为创作者提供了前所未有的工具,但也带来新的挑战。如何让AI生成的内容真正服务于创意,而不是沦为“自说自话”的产物?这需要AI能够理解和承载人的意图,实现与创作者的高效协作。

二、理解意图:AI创作的核心命题

2.1 人类意图的复杂性

2.1.1 显性与隐性需求

创作者的想法复杂且多变,既包含对内容的具体要求(如角色、场景、动作),也包含对风格、情感、逻辑的隐性期待。AI如果不能与人进行高效交互,无法根据反馈不断调整和优化生成结果,那么再强大的生成能力也只是“自说自话”。

2.1.2 意图解码的挑战

AI要理解人的意图,面临诸多挑战:

语言的歧义与模糊性

情感与审美的主观性

逻辑与结构的复杂性

多轮交互的动态变化

2.2 交互式生成:创作流程的革命

2.2.1 从“指令下达者”到“共创导演”

未来的AI创作工具必然是“交互式”的。创作者不再是被动的“指令下达者”,而是与AI共同参与创作的“导演”。AI不仅要能根据初步指令生成内容,更要能根据人的反馈灵活调整,支持细节修改、风格变换、结构重塑等多种需求。

2.2.2 人机共创的典型场景

图生视频(Image-to-Video):用户用一张照片生成动态影像,并可在生成过程中不断调整动作、表情、场景,实时干预生成逻辑。

分层编辑与关键帧干预:新一代平台支持用户对生成内容进行分层编辑、关键帧干预及物理参数调节,实现“可控的创造力”。

多轮交互与反馈优化:AI根据用户反馈不断优化生成结果,支持多轮修改与细节调整。

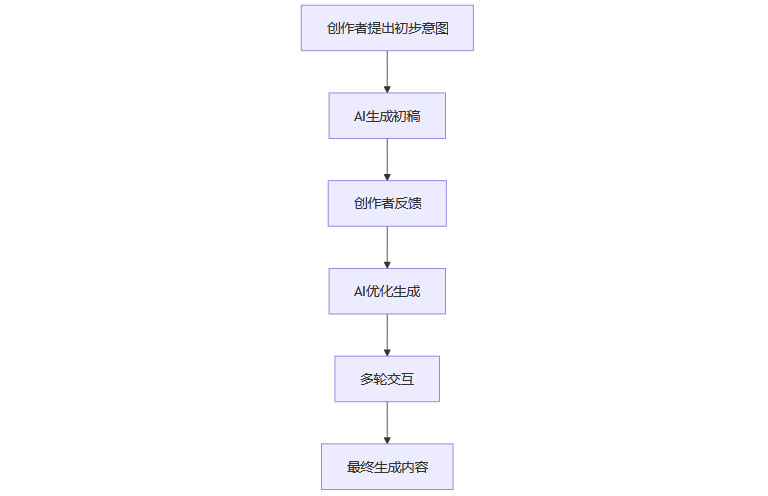

2.2.3 交互式生成的流程图

2.3 个性化与C端应用的崛起

2.3.1 个性化生成的需求

随着AI技术的普及,个性化生成成为C端用户的重要需求。用户希望用自己的照片、视频、语音等素材,生成独一无二的内容。图像输入能更好地传递细节,降低创作门槛,让每个人都能成为内容创作者。

2.3.2 典型应用场景

三、物理逻辑与可解释性:AI生成的底线

%20拷贝.jpg)

3.1 真实性与逻辑自洽的双重要求

3.1.1 “看起来真实”与“逻辑上成立”

在内容生成领域,尤其是视频、三维建模等场景,AI不仅要“看起来真实”,更要“逻辑上成立”。无论是动画角色的运动轨迹,还是虚拟场景中的物理交互,只有符合物理规律和空间逻辑,生成内容才能真正落地应用。

3.1.2 专业场景的高标准

在如驾驶训练、赛事回放、辅助判罚等专业场景,真实性与逻辑自洽不仅是技术指标,更是AI工具可靠性的生命线。生成内容若不符合物理规律,可能带来安全隐患,甚至导致灾难性后果。

3.2 可解释性:AI工具的信任基石

3.2.1 透明可控的生成过程

AI生成内容的可解释性,是建立用户信任的关键。创作者需要了解AI的生成逻辑,能够追溯每一步的决策依据,实现对生成过程的透明可控。

3.2.2 可解释性技术路径

生成过程可视化:展示AI每一步的生成结果与决策依据

物理参数调节:允许用户手动调整关键物理参数,确保生成内容符合预期

逻辑一致性校验:自动检测生成内容的物理逻辑与空间结构,提示潜在问题

四、AI与人类创作者:从替代到共生

4.1 人机共创的新范式

4.1.1 AI的角色转变

AI不会取代人类创作者,但会重塑创作流程。未来的内容生产,将是“人机共创”的新范式。AI负责繁琐、重复、技术性强的环节,释放创作者的想象力和表达力;人类则主导创意、审美、价值判断等核心环节。

4.1.2 超级工具箱的愿景

AI的终极使命,是成为创作者的“超级工具箱”,让每个人都能更高效、更自由地表达自我。AI不是替代创作者的魔术师,而是放大人类灵感的忠诚伙伴。

4.2 多模态能力与通用人工智能(AGI)

4.2.1 多模态大模型的战略意义

多模态能力是通向通用人工智能(AGI)的必经之路。AI只有具备跨模态理解与生成能力,才能真正理解人的意图,实现与人类的深度协作。

4.2.2 技术基础与未来展望

跨模态理解:AI能够同时处理文本、图像、音频、视频等多种信息,综合理解创作者的意图

语义与情感识别:AI能够识别和理解创作者的情感、风格、审美偏好,实现个性化生成

自主学习与进化:AI能够根据用户反馈不断自我优化,提升生成质量与交互体验

五、AIGC工具的进化路径与行业趋势

%20拷贝.jpg)

5.1 可控性与分层编辑

5.1.1 工具进化的核心方向

新一代AIGC工具强调“可控性”与“分层编辑”。创作者可以对生成内容的不同层级进行独立编辑,实现更精细的创作控制。

5.1.2 分层编辑的应用示例

5.2 行业共识:意图解码优先于技术崇拜

5.2.1 从“技术崇拜”到“意图解码”

行业正逐步形成共识:AIGC工具的未来发展,应优先关注“意图解码”,而非单纯追求技术炫技。只有真正理解和承载创作者的意图,AI才能成为内容产业的核心驱动力。

5.2.2 未来趋势展望

交互式生成成为主流,支持多轮反馈与细节调整

个性化与定制化需求驱动C端应用爆发

多模态大模型推动AI向通用智能迈进

可解释性与可控性成为AI工具的核心竞争力

六、AIGC赋能内容产业的深度与广度

6.1 内容创作全流程的重塑

6.1.1 从灵感到成品的全链路赋能

AIGC正深度赋能内容创作的每一个环节:

6.1.2 行业应用的多元化

AIGC已在影视动画、广告营销、游戏开发、教育培训、社交娱乐等多个领域落地应用,推动内容产业向智能化、个性化、规模化方向发展。

6.2 技术与伦理的双重考量

6.2.1 技术创新与伦理规范并重

AIGC技术的快速发展,也带来诸多伦理与社会问题。如何确保生成内容的真实性、版权归属、隐私保护、价值导向,成为行业必须面对的重要议题。

6.2.2 未来的治理框架

建立内容生成的透明机制,确保可追溯性

完善版权保护与利益分配机制,尊重创作者权益

加强伦理规范与行业自律,防范滥用与风险

结论

生成只是起点,理解才是终点。AIGC的未来,不在于“自动化”有多强,而在于“人机协作”有多深。只有当AI真正理解人的意图,成为创作者的得力助手,AIGC才能真正开启内容产业的新纪元。未来属于那些将意图解码置于技术崇拜之上的探索者,AI将在理解与协作中,与人类共赴创意的星辰大海。

📢💻 【省心锐评】

“AI创作的未来,属于懂人心、会协作的智能工具,而非炫技的黑箱。”

.png)

评论