【摘要】低空经济正成为中国新质生产力的重要引擎。京津冀、长三角、大湾区、成渝等城市群协同创新,推动基础设施升级、产业集聚和多层次创新生态构建。本文系统梳理低空经济城市群协同与区域创新生态建设的现状、路径、技术支撑、产业集聚、应用拓展及未来展望,深度剖析其对区域经济和产业变革的深远影响。

引言

低空经济,作为战略性新兴产业的代表,正以惊人的速度重塑中国城市群的创新格局。随着新一轮科技革命和产业变革的加速推进,低空经济不仅成为推动区域协同发展的新引擎,更是新质生产力跃升的关键力量。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等城市群,依托各自深厚的产业基础和政策优势,正通过基础设施创新、产业链协同、资本驱动等多元路径,推动低空经济的规模化、集群化和生态化发展。本文将以系统化视角,深入剖析低空经济城市群协同与区域创新生态建设的现状、路径、技术支撑、产业集聚、应用拓展及未来展望,力求为行业发展和政策制定提供有益参考。

一、城市群协同:低空经济的规模化引擎

%20拷贝.jpg)

1.1 区域协同的战略意义

低空经济的本质,是以空域资源为核心,融合新一代信息技术、智能制造、现代服务业等多元要素,形成跨界融合、协同创新的产业新生态。城市群协同,成为低空经济规模化发展的关键路径。京津冀、长三角、大湾区、成渝等区域,凭借各自的产业禀赋和政策创新,率先探索出一条区域协同、资源共享、平台共建的低空经济发展之路。

1.1.1 城市群协同的典型模式

京津冀模式:以北京为创新策源地,天津为孵化基地,河北为制造腹地,形成“研发—孵化—量产”全周期融合链条。三地联合推进飞行服务平台统一建设,实现信息互通、资源共享,构建区域协同创新格局。

长三角模式:通过统一规划、标准贯通,打造低空装备制造、应用示范、科技金融一体化的创新高地。率先开通城际低空公交航线,推进“空地协同”交通一体化,提升区域一体化水平。

大湾区与成渝模式:积极探索“多核联动”“双城走廊”等创新模式,强化区域资源整合与协同发展,推动低空经济产业链上下游的深度融合。

1.1.2 区域协同的现实成效

产业链上下游衔接更加紧密,创新资源流动更加高效。

区域政策联动,形成合力,降低企业创新和运营成本。

平台共建,推动数据、技术、人才等要素跨区域流动。

1.2 协同创新的政策与机制

1.2.1 政策联动

各城市群通过协同制定低空经济发展规划、空域管理政策、产业扶持措施,形成政策合力。例如,京津冀三地联合发布低空经济产业发展指导意见,明确产业分工与协作机制。

1.2.2 资源共享

推动科研平台、试验基地、飞行服务平台等基础设施共建共享,提升区域创新资源配置效率。长三角地区建立低空经济创新联盟,促进企业、高校、科研院所的深度合作。

1.2.3 平台共建

建设跨区域低空飞行服务平台,实现空域管理、飞行调度、数据共享等功能一体化,提升城市群整体运营效率。

1.3 城市群协同的典型案例

二、基础设施创新:低空经济的坚实底座

2.1 新型基础设施体系的构建

低空经济的发展,离不开新型基础设施的有力支撑。各地正加快建设城市级低空飞行服务平台、网格化管理系统、5G/5G-A低空专网、智能方舱、无人机巢等设施,构建“设施网—空联网—服务网”三网融合的智能化基础设施体系。

2.1.1 设施网

城市级低空起降点、无人机巢、智能方舱等物理设施布局加速,满足多样化应用需求。

以南京为例,规划到2026年建成40个以上低空航空器起降点,形成覆盖全域的低空基础设施网络。

2.1.2 空联网

低空飞行服务平台集成高精度地理信息、空域网格码、三维动态可视化管理等功能,实现飞行活动的全流程数字化审批、监控和调度。

武汉、青岛等地上线低空飞行服务平台,提升空域管理的智能化、精细化水平。

2.1.3 服务网

5G/5G-A低空专网、北斗高精度定位、AI感知等新技术应用,为低空经济的安全运行和规模化落地提供坚实保障。

中国移动在多个城市试点“通感管导”融合低空智联网体系,通过5G-A技术实现飞行器识别与轨迹追踪。

2.2 智能化基础设施的创新应用

2.2.1 智能无人机方舱

广泛应用于城市物流、应急救援、巡检等场景,实现无人机的自动起降、充电、数据上传等功能,提升运营效率和安全性。

2.2.2 全空间智能化低空服务运营指挥中心

珠海高新区启用全国首套全空间智能化低空服务运营指挥中心,实现对低空飞行活动的实时监控、调度和应急响应。

2.2.3 低空智联信息网

南京等地建设全域低空智联信息网,集成空域管理、飞行调度、数据分析等功能,支撑低空经济多场景应用。

2.3 基础设施创新的现实挑战与应对

空域管理体制尚需完善,需加强多部门协同与标准化建设。

适航认证、安全监管等环节仍存短板,需加快技术标准和政策体系建设。

各地通过建立低空航空器检验检测和适航审定能力、组建专家委员会等方式,提升基础设施创新的规范性和安全性。

三、产业集聚与创新生态:多层次创新体系的构建

%20拷贝.jpg)

3.1 低空经济产业链全景

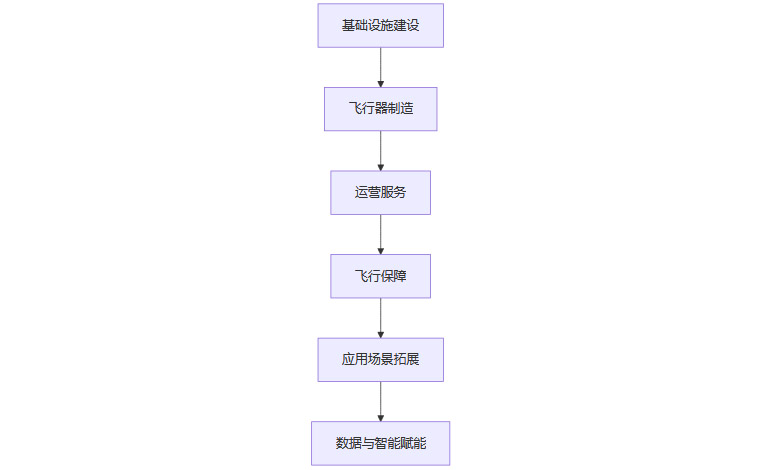

低空经济产业链涵盖基础设施、飞行器制造、运营服务、飞行保障等多个环节,形成了以头部企业为引领、创新型中小企业为活跃主体、资本和政策为驱动的多层次创新生态。

3.1.1 产业链结构

3.1.2 产业集群分布

深圳、北京、上海、成都等地聚集大量低空经济企业,形成以eVTOL(电动垂直起降飞行器)、无人机、电池、飞控系统为核心的产业集群。

地方政府通过“硬科技+资本+强场景”模式培育产业生态,推动高成长性企业成长。

3.2 创新生态的多层次构建

3.2.1 头部企业引领

大疆、亿航、极飞等头部企业在飞行器制造、智能控制、应用场景拓展等方面持续创新,带动产业链上下游协同发展。

3.2.2 创新型中小企业活跃

大量初创企业在飞控系统、智能感知、数据服务等细分领域深耕,推动技术突破和应用创新。

3.2.3 资本与政策驱动

地方政府设立专项基金,吸引社会资本参与低空经济产业投资,推动产业链关键环节创新。

以武汉汉阳区为例,打造“六大中心”驱动的商业化试验场,引入头部企业并配套50亿元基金矩阵,推动高成长性企业成长。

3.3 政产学研协同创新

政府、高校、科研院所、企业协同攻关,推动关键技术研发和成果转化。

哈尔滨平房区联合高校院所建设航空产业集群,泉州鲤城区融合“古城+低空”模式拓展文旅场景,促进低空技术与传统产业的深度融合。

四、应用场景拓展与融合发展

4.1 应用场景的多元化拓展

低空经济的应用场景正不断丰富,涵盖物流配送、城市治理、应急救援、文旅观光、智慧农业、能源巡检等多个领域。

4.1.1 物流配送

智能无人机方舱在城市物流中广泛应用,实现快递包裹的自动化分拣、配送,提升物流效率和服务质量。

4.1.2 城市治理

无人机在城市巡查、环境监测、交通管理等领域发挥重要作用,提升城市治理的智能化、精细化水平。

4.1.3 应急救援

无人机在灾害救援、医疗物资投送等场景中实现快速响应,提升应急管理能力。

4.1.4 文旅观光

低空飞行器为文旅观光提供新体验,推动“空中游览”“低空摄影”等新业态发展。

4.1.5 智慧农业与能源巡检

无人机在农业植保、能源管线巡检等领域应用,提升生产效率和安全水平。

4.2 技术融合与数字赋能

城市级服务平台和数据赋能,使低空经济与人工智能、遥感、物联网等新兴技术深度融合,提升产业的数字化与智能化水平。

5G、AI、北斗等技术的应用,推动低空经济向“无人化、智能化、网格化”方向发展。

4.3 应用场景创新案例

在低空经济的多元应用场景中,各地不断涌现出创新实践,推动产业与城市生活深度融合。

这些案例不仅展现了低空经济的广阔前景,也为城市治理、产业升级和民生改善提供了新思路。

4.4 应用场景拓展的驱动机制

政策引导:各地政府出台专项政策,鼓励低空经济应用场景创新,设立试点示范区,推动新业态落地。

技术进步:5G、AI、北斗等新技术的应用,为低空经济场景创新提供坚实支撑。

市场需求:物流、应急、文旅等领域对高效、智能化服务的需求不断增长,推动低空经济应用场景持续拓展。

资本投入:产业基金、风险投资等资本力量积极布局低空经济应用创新,加速场景落地和商业模式成熟。

五、未来展望与挑战应对

%20拷贝.jpg)

5.1 低空经济的未来发展趋势

5.1.1 万亿级新赛道的崛起

随着空域管理体制改革、基础设施完善、标准体系建设和跨区域协同的深入推进,低空经济有望成为万亿级新赛道,重塑城市交通、物流、文旅等产业格局。

5.1.2 城市群协同向纵深发展

城市群协同将从基础设施互联向技术标准互通、数据共享、产业链协作等纵深方向发展,推动区域创新生态的持续优化。

5.1.3 技术融合驱动产业升级

5G、AI、北斗、物联网等新技术的深度融合,将推动低空经济向更高水平的智能化、自动化、网络化发展,催生更多新业态、新模式。

5.1.4 应用场景持续拓展

低空经济的应用场景将进一步拓展至城市空中交通、智慧城市、绿色能源等领域,成为城市数字化转型和高质量发展的重要支撑。

5.2 现实挑战与应对策略

5.2.1 空域管理体制改革

当前低空空域管理体制尚不完善,空域划分、审批流程、监管机制等方面存在瓶颈。

应加快推进空域管理体制改革,建立多部门协同、分级管理、动态调整的空域管理新模式。

5.2.2 适航认证与安全监管

低空航空器的适航认证、安全监管体系尚不健全,影响产业健康发展。

各地积极探索标准化建设,如江宁区建立低空航空器检验检测和适航审定能力,组建专家委员会提供政策支持。

5.2.3 技术标准与数据安全

技术标准不统一、数据安全风险突出,制约低空经济的规模化发展。

应加快制定低空经济技术标准体系,强化数据安全管理,提升产业规范化水平。

5.2.4 产业链协同与创新能力提升

产业链上下游协同不畅、创新能力不足,影响产业集聚和生态构建。

需加强政产学研协同创新,推动关键技术攻关和成果转化,提升产业链整体创新能力。

5.3 未来发展建议

强化顶层设计:制定国家级低空经济发展战略,明确城市群协同发展目标和路径。

完善基础设施:加快低空飞行服务平台、5G低空专网、智能方舱等基础设施建设,提升城市群低空经济承载能力。

推动产业链协同:支持龙头企业牵头组建产业联盟,促进上下游企业协同创新和资源共享。

加快技术融合:推动5G、AI、北斗等新技术与低空经济深度融合,提升产业智能化、数字化水平。

拓展应用场景:鼓励各地开展低空经济应用创新试点,丰富应用场景,培育新业态新模式。

加强标准体系建设:加快制定低空经济技术标准和安全规范,提升产业规范化和安全水平。

完善政策支持体系:加大财政、金融、税收等政策支持力度,吸引社会资本参与低空经济发展。

结论

低空经济作为中国新质生产力的重要代表,正依托城市群协同、基础设施创新、产业集聚和多层次创新生态,成为区域经济增长的新引擎。京津冀、长三角、大湾区、成渝等城市群通过政策联动、资源共享、平台共建,推动低空经济规模化、集群化和生态化发展。新型基础设施的加速布局、智能化技术的深度融合、产业链协同的持续优化,为低空经济的高质量发展提供了坚实支撑。未来,随着空域管理体制改革、标准体系建设和技术创新的不断推进,低空经济有望成为引领城市群高质量发展的新动能。唯有持续深化区域协同、完善创新生态、强化政策保障,方能把握低空经济的历史机遇,助力中国在全球低空经济发展中占据领先地位。

📢💻 【省心锐评】

“低空经济的较量已进入2.0阶段:上半场拼技术突破,下半场决生态掌控。谁定义规则,谁就掌握未来天空。”

.png)

评论