【摘要】2025年成为eVTOL产业商业化元年。适航认证的“中国速度”为吨级机型开启市场大门,而纯电、增程与氢燃料动力系统的多元创新,正共同驱动产业迈向规模化应用,确立中国在全球低空经济赛道的领先地位。

引言

低空经济,这个曾经遥远的概念,如今正以前所未有的速度融入中国的经济版图。国家将其定位为战略性新兴产业,一场围绕天空资源的变革悄然拉开序幕。在这场变革的中心,电动垂直起降飞行器(eVTOL)无疑是绝对的主角。它承载着人类对未来立体交通的想象,也凝聚了技术创新的尖端成果。

2025年,对中国乃至全球的eVTOL产业而言,是一个分水岭。这一年,产业不再停留在概念验证与原型试飞的阶段,而是真正迈入了商业化的黎明。标志性的事件接连发生,适航认证体系的成熟,为eVTOL的合法飞行扫清了最后的制度障碍;吨级机型的批量交付,让低空物流从设想变为现实;动力系统的多元化探索,则为更广阔的应用场景提供了坚实的技术底座。

这篇文章将深入剖析2025年eVTOL产业的这三大爆发点,盘点适航认证的突破性进展,追踪吨级机型商业化的落地实况,并解构纯电、增程与氢燃料三大动力路线的最新图景。我们还将一同探寻,在这条全新的赛道上,中国是如何凭借系统性优势,走出一条独特的全球领先路径。

一、适航认证的“破冰船”:商业运营的通行证

%20拷贝-sgdu.jpg)

在航空世界里,安全是压倒一切的铁律。任何一架飞行器,无论技术多么先进,想要投入商业运营,都必须拿到三张至关重要的“通行证”,也就是业内俗称的适航“三证”。

型号合格证(Type Certificate, TC) 它证明了飞行器的设计符合安全标准和适航要求,是“准生证”。

生产许可证(Production Certificate, PC) 它授权制造商按照已批准的TC设计进行批量生产,是“量产许可”。

单机适航证(Airworthiness Certificate, AC) 它证明每一架出厂的飞行器都符合设计标准,可以安全飞行,是每一架飞机的“身份证”。

这三张证书环环相扣,共同构成了eVTOL商业化的基石。没有它们,一切商业运营都是空谈。

1.1 “三证”齐全,从载人到载货的全面领跑

2025年,中国eVTOL产业在适航认证领域交出了一份惊艳全球的答卷。

7月,峰飞航空科技自主研发的V2000CG“凯瑞鸥”,一款吨级以上的大型eVTOL,历史性地集齐了TC、PC、AC三张证书。这不仅是中国首例,更是全球首架“三证齐全”的吨级以上eVTOL机型。这一成就的分量极重,它标志着中国在大载重、高价值的eVTOL细分赛道上,从技术研发到合规审定,均已占据全球领先地位。

回溯历史,这并非中国企业首次在适航认证上拔得头筹。早在2023年,亿航智能的EH216-S就已成为全球首个获得“三证”的无人驾驶载人eVTOL。从满足城市空中交通(UAM)需求的载人飞行器,到服务于低空物流的吨级载货飞行器,中国企业在不同应用场景、不同重量等级的eVTOL产品线上,均实现了适航认证的率先突破。这种“双线领跑”的格局,充分展示了中国eVTOL产业的深度与广度。

1.2 “中国速度”背后的审定创新

传统民航飞机的适航审定,通常需要3到5年,甚至更长时间。但是,面对eVTOL这种全新的航空器构型,如果沿用旧规,无疑会扼杀产业的创新活力。

中国民用航空局(CAAC)在这里展现了极大的智慧与魄力。他们没有简单地套用传统飞机的审定标准,而是开创性地采用了**“专用条件”(Special Conditions)**的审定模式。这种模式的核心在于,针对eVTOL的颠覆性技术特征,如分布式电力推进、飞控系统的高度复杂性等,量身定制一套全新的、科学的、严谨的审定基础。

通过这种创新,CAAC将审定周期成功压缩至18到26个月。这不仅仅是时间的缩短,更是一种制度上的革新。它在确保安全底线的前提下,为企业的技术创新和市场化进程按下了“快进键”。这种高效务实的审定流程,被业界誉为**“中国速度”**。

1.3 从“中国速度”到“中国标准”的输出

更深远的影响在于,“中国速度”正在催生**“中国标准”**的建立与输出。

随着中国率先完成多个eVTOL机型的完整适航审定,一套行之有效的审定方法论和技术标准体系正在形成。这套体系因其先进性和实践性,开始受到国际社会的广泛关注和认可。

目前,阿联酋、新加坡等积极拥抱低空经济的国家,已经与中国签署了适航合作协议。这意味着,在中国获得适航认证的eVTOL机型,未来将能更顺畅地进入这些国家的市场。这不仅为中国eVTOL企业“出海”铺平了道路,更标志着中国正在从单纯的技术产品输出,向更高维度的航空规则与标准输出迈进。这在全球航空产业格局中,是一次极具战略意义的跃升。

二、吨级eVTOL商业化:从蓝图到现实

当适航认证的大门被敲开,吨级eVTOL的商业化浪潮便汹涌而至。它们不再是停留在PPT或展会上的模型,而是真正飞翔在天空、创造价值的生产力工具。

2.1 旗舰机型落地,高价值场景的开拓者

峰飞V2000CG“凯瑞鸥”的成功取证与交付,为我们提供了一个观察吨级eVTOL商业化的绝佳范本。我们先来看一下它的核心性能参数。

这些数据意味着V2000CG具备了执行高价值、高时效性运输任务的能力。它不再是只能运送小包裹的“快递无人机”,而是能够承担起更重要角色的“空中卡车”。

商业化落地并非一蹴而就,而是遵循着一条清晰务实的路径。中国eVTOL产业普遍遵循**“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”**的发展原则。这种策略首先从风险较低、商业模式清晰的货运场景切入,逐步积累运营经验和公众信任。

目前,V2000CG等吨级机型已在多个高价值场景中展开实际运营探索。

海岛与海上平台运输 2025年8月,V2000CG完成了一项壮举,它成功执行了全球首次海上石油平台的物资运输飞行。这次飞行的单程超过150公里,并且是在海面8级大风的恶劣气象条件下完成的。这充分验证了其在复杂环境下的技术可靠性和常态化作业能力。对于远离大陆的海岛和石油平台,eVTOL提供了一种比船舶更快、比直升机成本更低的全新物流选择。

低空物流 在山区、偏远地区,地面交通不便,物流成本高昂。吨级eVTOL可以轻松跨越地形障碍,实现点对点的高效运输,无论是生鲜农产品出山,还是工业备件进场,都极具应用价值。

应急救援 在地震、洪水等自然灾害发生后,地面交通中断,eVTOL可以快速将药品、食物、通信设备等关键物资投送至“孤岛”区域,为生命救援争取宝贵时间。

2.2 全产业链协同,产业集群效应显现

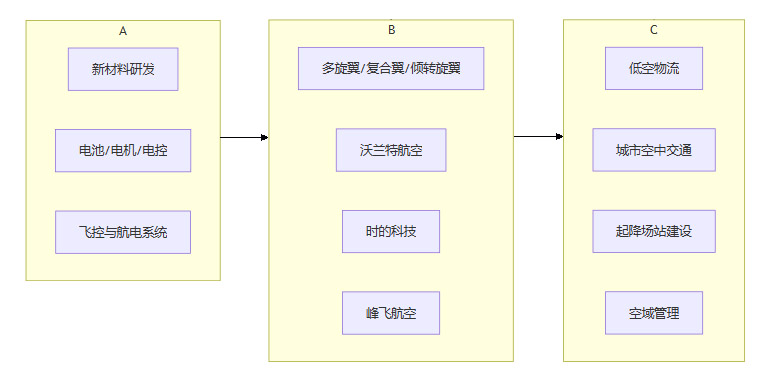

单一企业的成功,离不开整个产业生态的支持。中国eVTOL产业已经形成了**“上游自主突破、中游协同攻关、下游标准引领”**的全链条发展格局。

上游 依托中国强大的制造业基础,特别是在新能源汽车领域积累的优势,eVTOL在电池、电机、电控等核心零部件上获得了成熟且低成本的供应链支持。例如,精进电动等企业研发的高功率密度电机,显著降低了动力系统的重量和制造成本。

中游 整机制造商百花齐放,形成了覆盖多旋翼、复合翼、倾转旋翼等多种技术构型的产品矩阵,能够灵活满足全球不同市场的差异化需求。

下游 运营服务商、基础设施建设方和空域管理机构加速布局。广东、上海、湖南等地正成为低空经济应用的“试验田”,大量的起降平台和无人机航线正在规划与建设中。

2.3 市场热烈响应,全球订单纷至沓来

技术的领先和商业模式的清晰,最终转化为市场的热烈追捧。2025年,堪称中国eVTOL的**“出海元年”**。

国内的沃兰特航空、时的科技等企业,纷纷斩获了来自中东、东南亚等国际市场的大额订单,总金额达到数十亿美元级别。这些订单不仅是真金白银的商业合同,更是国际市场对中国eVTOL产品技术实力、安全可靠性和经济性的高度认可。这表明,中国eVTOL不仅在国内市场前景广阔,在全球舞台上也具备了强大的竞争力。

三、动力心脏的“三国演义”:纯电、增程与氢能

%20拷贝-obhw.jpg)

动力系统是eVTOL的“心脏”,它的技术路线直接决定了飞行器的性能边界、应用场景和商业天花板。当前,中国eVTOL产业在动力系统领域,呈现出纯电、增程、氢燃料三路并进的多元化创新格局。

3.1 纯电动力:当前主流,瓶颈待破

纯电动力是目前最主流的技术路线,峰飞V2000CG、亿航EH216-S等率先实现商业化的机型均采用此方案。

优势

零碳排放 符合全球绿色发展的趋势。

低噪音 对城市环境友好,是实现城市空中交通(UAM)的关键。

结构简洁 电机结构远比航空发动机简单,维护成本低。

进展与瓶颈

纯电路线的核心在于电池。中国在动力电池领域拥有全球领先的供应链,以宁德时代为代表的企业,已经成功研发出能量密度高达270-400Wh/kg的航空级电池。这些电池不仅能量密度高,还在高倍率放电、循环寿命、热管理等关键技术上取得了重大突破,为eVTOL提供了安全可靠的动力来源。

但是,纯电系统的瓶颈也同样明显。受限于当前电池的能量密度,纯电eVTOL的航程普遍在200公里以内。同时,充电基础设施的完善也需要时间。这两个因素共同限制了纯电eVTOL在高频次、长距离商业运营场景中的应用。

3.2 增程式/混合动力:破解续航与安全难题的现实选择

为了突破纯电的航程限制,增程式(混合动力)系统应运而生,成为现阶段极具潜力的解决方案。

工作原理

增程系统并非直接用燃油驱动旋翼,而是采用一台小型的、高效的涡轮发动机或活塞发动机作为**“增程器”**,它的唯一任务就是发电。发出的电能一部分供给电机驱动飞行,另一部分为电池充电。这种“油发电,电驱动”的模式,巧妙地结合了燃油的高能量密度和电驱动的高效率与低噪音。

优势与突破

航程大幅提升 增程系统可以将eVTOL的航程轻松提升至400-1000公里,使其能够胜任城际通勤、跨区域物流等长距离任务。

动力冗余,安全性更高 系统中同时拥有发动机和电池两个动力源,即使一个出现故障,另一个也能提供足够的动力支持飞机安全着陆,极大地提升了飞行安全性。

能源灵活性 增程器可以使用传统航油,也可以兼容生物燃油、氢燃料等新型能源。使用生物燃油时,其碳排放可降至传统飞行器的30%以下,为行业向最终的零碳目标提供了一个平滑的过渡方案。

湖南泰德航空、追梦空天等中国企业在增程领域已取得显著进展,在高效能量管理、热管理、轻量化设计等方面实现了多项技术突破。在2025年的国际低空经济博览会上,一个有趣的现象是,超过60%的参展eVTOL机型都采用了混合动力架构,这足以说明该技术路线已成为行业共识。

3.3 氢燃料电池:飞向长航程与零排放的未来

如果说增程是当下的最优解,那么氢燃料电池则被普遍视为eVTOL动力系统的终极技术路线之一。

核心优势

氢燃料电池系统拥有几乎完美的特性组合。

最新进展与挑战

2025年,中国在氢能eVTOL领域取得了历史性突破。一支中国团队成功完成了全球首架吨级风冷液氢动力eVTOL的试飞。该机型单次飞行载重120-160公斤,航程可达500-600公里,其性能足以覆盖区域航空、城际通勤等新兴市场。同时,追梦空天与氢航科技等企业已展开战略合作,联合开发氢混动力技术,目标是实现更长航程和更高安全性。

当然,氢能eVTOL的商业化之路也面临着诸多挑战,包括氢气的安全储存与运输、机载储氢罐的轻量化、氢燃料电池系统的可靠性、地面加氢基础设施的建设以及相关适航标准的制定等。这些问题都需要产业链上下游协同攻关。业界普遍预计,氢能eVTOL将在2025至2030年间,逐步从技术验证走向规模化商用。

为了更直观地展现这三条技术路线的差异与定位,下表进行了清晰的梳理。

四、中国路径:系统性优势的叠加

%20拷贝-mozr.jpg)

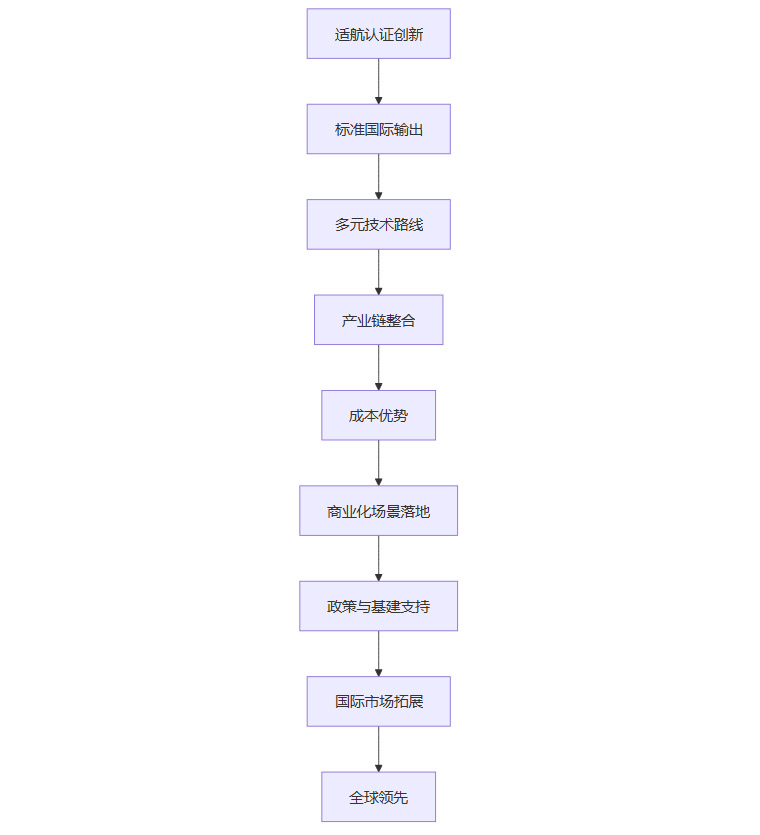

中国eVTOL产业的领先地位,并非单一因素促成,而是一系列优势环环相扣、层层递进的结果。其发展路径可以清晰地概括为以下流程。

政策顶层设计与基础设施支持

国家将低空经济纳入战略性新兴产业,从中央到地方密集出台支持政策,为产业发展提供了清晰的指引和优越的环境。地方政府积极布局起降平台和无人机航线,为eVTOL商业化提供了坚实的政策和基建保障。产业链垂直整合与成本优势

中国强大的工业制造能力,特别是新能源汽车产业链带来的溢出效应,是eVTOL产业发展的独特优势。据统计,eVTOL约有80%的零部件与新能源汽车通用。这使得中国eVTOL企业能够在电池、电机、电控等核心部件上,获得成熟、可靠且成本极具竞争力的供应链支持,推动了整机制造成本和供应链效率的全球领先。多元技术路线并进的灵活布局

中国企业没有将赌注押在单一的技术路线上,而是形成了多旋翼、复合翼、倾转旋翼等多种构型,以及纯电、增程、氢燃料等多种动力方案齐头并进的格局。这种多元化布局,使得中国产品能够灵活适配全球不同市场的差异化需求,形成了强大的产品矩阵和市场适应性。适航审定“中国速度”与标准输出

如前文所述,CAAC高效的审定流程和“专用条件”创新,不仅为国内企业赢得了宝贵的时间窗口,更重要的是,正在推动“中国标准”的国际化输出,实现了从技术引领到规则引领的跨越。务实的商业化场景落地路径

“三先三后”(先载货后载人、先郊区后城区、先隔离后融合)的务实路径,有效降低了商业化初期的风险,通过在低空物流、应急救援、文旅观光等场景率先实现常态化运营,稳扎稳打地积累数据、经验和公众信任,为后续更大规模的应用铺平了道路。

总结

2025年,是中国eVTOL产业从量变到质变的转折点,一个真正的商业化爆发点已经到来。

适航认证体系的完善,如同打通了产业发展的“任督二脉”,让吨级eVTOL的批量交付和规模化运营成为可能。动力系统的多元化创新,则为产业的未来描绘了更广阔的蓝图,短中程运输有成熟的纯电方案,长航程运营有可靠的增程系统,而零排放的氢能则指向更遥远但清晰的未来。

政策的东风、完整的产业链、多元的技术布局以及务实的商业化路径,这些因素共同作用,构成了中国eVTOL产业在全球新赛道上持续领跑的核心动力。未来五年,我们有理由相信,eVTOL将深度融入城市空中交通、低空物流、应急救援和区域航空等领域,深刻改变我们的生活和出行方式。

当然,前路并非一片坦途。行业仍需在电池能量密度上持续突破,加速完善低空空域的管理法规体系,推动国际标准的互认互通,并大力建设地面基础设施。但无论如何,一个属于低空经济的时代已经开启,而中国,正站在这场变革的潮头。

📢💻 【省心锐评】

适航取证只是入场券,真正的较量在于规模化运营。谁能率先构建起高效、低成本、可盈利的低空运营网络,谁才能定义这个万亿赛道的未来格局。技术已就位,商业模式的创新是下一场决战。

.png)

评论