【摘要】钻井平台引入无人机技术,正深刻变革传统油气勘探与生产模式。这项被誉为“数字鹰眼”的技术,通过替代人工执行高危任务,显著提升了作业安全。它将数周的检查周期缩短至几小时,实现了效率的飞跃,并大幅削减了运营成本。从设备完整性检查到环境监测,再到新兴的物流运输,无人机应用已贯穿全生命周期。在专用化、AI赋能和自动化技术的推动下,无人机正引领油气行业迈向更安全、智能的未来。

引言

在广袤无垠的海洋深处,或是在人迹罕至的荒漠戈壁,石油钻井平台如同一座座钢铁孤岛,日夜不息地向地球深处探索。它们是现代工业文明的动力源泉,却也一直是全球工业领域中环境最恶劣、风险最高的作业场景之一。高空中呼啸的强风,设备内部幽闭缺氧的空间,管线中潜藏的易燃易爆气体,无一不考验着每一位现场作业人员的神经。传统的运维模式,依赖于工人们身绑绳索悬于半空,或是在狭窄的管道廊道中艰难穿行,这种“勇敢者游戏”不仅效率低下,更将生命安全置于巨大的不确定性之中。

然而,技术总是在寻求突破的路径。近年来,一群灵活而敏锐的“数字鹰眼”开始翱翔于这些钢铁丛林之上。它们就是无人机。这些小巧的飞行器,搭载着各式各样的精密传感器,正以一种前所未有的方式,审视着钻井平台的每一个角落。它们飞越人力难以企及的钻井架顶端,深入人力无法进入的储罐内部,用冰冷而精准的数据,替代了温热而脆弱的人体。这不只是一场简单的工具替代,更是一场关乎安全、效率与成本的深刻革命。无人机技术,正在重塑油气勘探与生产的每一个环节,将这个古老而传统的行业,稳步推向数字化与智能化的新纪元。

🚁 一、核心驱动力:破解“高危、高成本、高难度”的行业痛点

石油钻井行业,特别是海上作业,长期被“三高”难题所困扰,即高危的作业环境、高昂的运营成本、高难度的维护任务。无人机技术的应用,其核心价值不在于炫技,而在于像一把精准的手术刀,直击这些长期存在的行业痛点。

1.1 安全提升:从“零伤害”目标到现实

安全,是油气行业永恒的第一准则。“零伤害”不仅是一个口号,更是所有运营活动的终极追求。传统的检查与维护工作,却是实现这一目标的最大障碍之一。

1.1.1 替代高风险人工作业

想象一下这样的场景,检查数十米高的火炬臂顶端燃烧器的工作状态,传统方式需要作业人员在获得一系列复杂许可后,穿戴全身式安全带,通过绳索技术(Rope Access)攀爬上去。整个过程不仅耗时,而且全程暴露在高空、强风和潜在热辐射的风险之下。

无人机的出现彻底改变了这一切。操作员可以在安全的控制室或甲板上,操控无人机飞抵目标位置,通过高清变焦摄像头清晰地观察燃烧器的每一个细节。这从根本上杜绝了人员高空作业的风险。

同样,对于储罐、压力容器等**密闭空间(Confined Space)**的内部检查,传统方法要求人员进入,面临着缺氧、有毒气体中毒、甚至燃爆的致命威胁。而小型化的防爆无人机,可以像一只敏捷的萤火虫,飞入罐体内部,对焊缝、涂层、腐蚀情况进行全面检查,将人员完全隔离在危险之外。

1.1.2 减少风险暴露时间

无人机的价值不仅在于替代最高危的作业,还在于大幅缩短了人员在潜在危险区域的停留时间。例如,在广阔的陆上油田或大型炼化厂区,管道巡检员需要花费数小时甚至数天时间,步行或驾车穿行于复杂的管廊之间。而无人机可以按照预设航线,在几十分钟内完成同样区域的巡检,并将数据实时传回。这意味着,即便是在风险相对较低的区域,无人机也能通过提升效率,间接提升整体安全水平。

1.2 效率革命:时间就是金钱的极致演绎

在油气生产中,停产时间直接等同于巨大的经济损失。任何能够减少生产停机时间的创新,都具有不可估量的价值。

1.2.1 告别脚手架与停产等待

传统的设备完整性检查,尤其是对高处或大型结构的检查,往往需要一个漫长的前期准备过程。以一个海上平台的结构检查为例,流程通常如下:

方案设计:工程师设计脚手架的搭建方案。

物料运输:将数吨重的脚手架构件通过船只运至平台。

搭建作业:由专业的脚手架工耗费数天甚至数周时间进行搭建。

检查执行:检查员在脚手架上进行近距离观察。

拆除与运输:检查完毕后,再耗费同样的时间拆除并运走脚手架。

整个过程不仅繁琐,而且在很多情况下,为了确保安全,相关区域的生产设备必须停运。

无人机巡检则将这个复杂的流程简化为“计划-飞行-分析”三步。一次对钻井架的全面视觉检查,可能仅需几小时就能完成,并且绝大多数情况下无需停产。有数据显示,一次典型的海上平台火炬臂检查,使用无人机可以将检查时间从2-3周缩短到1天以内,效率提升超过90%。

1.2.2 数据驱动的快速决策

无人机带来的不仅是现场作业的效率,更是数据处理和决策的效率。传统人工检查,结果往往是手写的报告和一些静态照片,信息零散且不直观。而无人机采集的是数千张高清照片、热成像图和三维点云数据。这些数据可以快速生成可量测的3D模型,让工程师在办公室里就能像玩3D游戏一样,从任意角度审视设备,甚至直接在模型上进行尺寸测量和缺陷标注。这种“所见即所得”的数据呈现方式,极大地加快了问题诊断和维修方案制定的速度。

1.3 成本削减:直接与间接的双重节约

无人机在成本控制上的贡献是多维度的,它既削减了显性的直接开支,也降低了隐性的间接成本。

1.3.1 降低直接运营支出

无人机应用最直观的成本节约体现在以下几个方面:

脚手架费用:节省了脚手架的设计、运输、搭建和拆除所涉及的全部费用。

高空作业团队费用:不再需要雇佣昂贵的专业绳索作业团队。

大型设备租赁费用:对于某些远距离或大范围的检查,无人机可以替代租用直升机,成本仅为后者的几分之一。

停产损失:如前所述,通过避免或大幅缩短停产时间,直接挽回了巨大的生产效益损失。

有行业分析指出,在典型的海上平台巡检项目中,采用无人机解决方案,巡检效率可提升5倍以上,而人力成本则能降低超过60%。

1.3.2 预防性维护带来的长期效益

无人机的低成本和高效率,使得进行更高频率的预防性维护成为可能。过去因为成本和难度限制,某些设备的检查周期可能长达数年。在这期间,微小的缺陷可能演变成重大的结构性故障,导致计划外的紧急停产和高昂的维修费用。

而无人机可以实现对关键设备的季度性甚至月度性“体检”。通过对比不同时期的数据,可以精准追踪腐蚀的发展速度、裂纹的扩展趋势。这种基于数据的预测性维护,让运营商能够在故障发生前,有计划地安排维修,将“事后补救”转变为“事前预防”,其带来的长期经济效益难以估量。

🛰️ 二、关键应用场景:从勘探到运营的全生命周期覆盖

无人机的应用早已超越了简单的航拍,它像一位全能的多面手,深度融入了石油钻井从选址勘探到日常运营,再到应急响应的每一个环节,构建了一个陆海空一体化的立体监控网络。

2.1 钻井平台与设备完整性检查(核心应用)

这是无人机在油气行业最成熟、价值最显著的应用领域。它确保了这些价值数亿甚至数十亿美元的庞大资产能够安全、可靠地持续运转。

2.1.1 高处结构检测

钻井平台充满了高耸入云的钢结构,这些结构常年暴露在严酷的海洋环境中,是腐蚀和结构疲劳的高发区。

钻井架(Derrick)与井架冠梁(Crown Block):无人机搭载高清变焦相机,可以清晰地检查井架主体结构的焊缝、螺栓连接点、涂层状况,以及位于顶端的冠梁滑轮组的运行状态。

火炬臂(Flare Boom)与火炬头(Flare Tip):这是平台最高、最热的部件之一。无人机不仅可以进行视觉检查,还能利用热成像相机评估火炬头的燃烧效率和是否存在热点异常,这些都是人工难以接近的区域。

起重机与生活模块:对平台上的各类起重设备进行结构检查,以及对生活区外墙、屋顶等进行巡视,及时发现潜在的安全隐患。

通过这些检查,可以快速发现结构腐蚀、疲劳裂纹、螺栓松动、涂层剥落等早期缺陷,为维修提供精确的定位和影像依据。

2.1.2 管线与压力容器巡检

平台上的管廊如蜘蛛网般密集,是油气输送的“血管”。这些管线的健康状况直接关系到生产安全。

管廊巡检:无人机可以沿着复杂的管廊自主飞行,利用高清相机拍摄管线外部的腐蚀、泄漏、支撑架损坏等情况。

热成像检测:搭载热成像相机的无人机是检测管线问题的利器。它可以轻松发现:

保温层破损:保温层失效的区域会呈现出明显的温度异常。

微小泄漏:即使是肉眼难以察觉的气体或液体微漏,也会因焦耳-汤姆逊效应或与环境的温差而在热成像图上形成独特的“热羽流”或“冷点”。

堵塞或结垢:管道内部的流动异常有时也会反映为外部的温度变化。

这种巡检方式的效率远超人工,一个熟练的无人机团队一天可以检查数公里的复杂管线。

2.1.3 储罐内外检测

大型储油/气罐是油气设施的核心单元。

外部检查:无人机可以环绕罐体飞行,通过倾斜摄影技术生成罐体的高精度三维模型。这不仅可以用于检查罐壁、焊缝和浮顶的腐蚀与变形,还能通过模型对比,精确评估沉降等结构性变化。一次对大型储油罐的表面扫描,无人机仅需约20分钟即可完成,而传统人工检查则需要数小时。

内部检查:这是无人机技术的一大突破。使用专门设计的小型防爆、抗碰撞无人机,可以从人孔进入储罐内部。这些无人机通常呈球形笼状结构,自带强力照明,能够在无GPS信号的黑暗环境中稳定飞行,对罐体内部的焊缝、腐蚀点、涂层脱落情况进行细致检查,完全替代了高风险的人工进入作业。

2.2 安全与环境监测(高价值应用)

除了保障设备本身,无人机在主动发现安全风险和保护环境方面也扮演着越来越重要的角色。

2.2.1 气体泄漏检测

甲烷等碳氢化合物的泄漏,是油气行业面临的最大火灾爆炸风险源,同时也是一个严重的温室气体排放问题。

技术手段:无人机通常搭载两种主流的气体检测载荷:

激光甲烷遥测仪(TDLAS):向目标区域发射特定波长的激光,通过分析反射回来的激光光谱吸收情况,可以精确计算出路径上甲烷气体的浓度积分值(单位ppm·m)。它检测距离远、精度高,能够快速筛查大片区域。

光学气体成像(OGI)相机:这是一种特殊的红外相机,能够将被动吸收红外线的碳氢化合物气体“可视化”,在屏幕上呈现为一团移动的“黑烟”。它虽然不能精确定量,但能直观地定位泄漏源头。

应用实践:在国内,中石化西北油田的试验就是一个很好的例子。无人机搭载激光探测仪,可以在80米的高度,仅用0.03秒就探测到天然气泄漏点,并实时将浓度数据和坐标回传。这种“上帝视角”的巡检方式,对于预防事故和满足日益严格的环保法规至关重要。

2.2.2 溢油应急响应

一旦发生海上溢油事故,时间就是生命线。

快速评估:无人机可以无视海况和地面交通限制,在事故发生后的第一时间飞抵现场。它能快速获取事故核心区域的高清影像和红外影像。

决策支持:通过实时传回的画面,指挥中心可以:

评估溢油范围:快速圈定油污覆盖的面积。

判断扩散方向:结合风向和海流数据,预测油污的漂移路径。

识别油膜厚度:在一定程度上,红外影像可以帮助区分较厚的油层和较薄的油膜,为清理方案(如使用围油栏、吸油毡或喷洒消油剂)提供决策依据。

2.2.3 安防巡逻

广阔的陆上油田和孤悬海外的钻井平台,都面临着安防挑战。

自动化巡逻:无人机可以按照预设路线和时间,对厂区围栏、海上平台周边禁区进行自动化的安防巡逻。

智能识别:搭载AI识别算法的无人机,可以自动识别未经授权靠近的船只、人员或车辆,并立即向安保中心发出警报,联动现场的摄像头和广播系统进行驱离,有效保障资产安全,防范第三方破坏或非法入侵。

2.3 勘探与建设支持

在钻井平台“出生”之前和“成长”过程中,无人机同样是得力助手。

2.3.1 前期地形测绘

在陆上钻井选址阶段,精确的地形数据是所有规划设计的基础。

高精度建模:利用搭载激光雷达(LiDAR)的无人机,可以快速获取大面积区域的高精度数字高程模型(DEM)和三维点云数据。LiDAR能够穿透部分植被,直接获取真实地表信息。

数据应用:这些数据可用于场地平整的土方量计算、进场道路的优化设计、管道路由规划以及洪水风险评估等,为项目前期决策提供坚实的数据支持。

2.3.2 施工进度监控

在钻井平台的建设或大型维修期间,无人机是项目管理的“天眼”。

进度可视化:通过定期(如每周一次)对施工现场进行航拍,可以生成正射影像图(Orthophoto)和3D模型。项目管理人员可以直观地对比不同时期的模型,准确掌握工程进度。

精细化管理:基于这些模型,可以进行物料堆场的库存估算、已完成工程量的精确计算,甚至可以将施工计划与3D模型相结合,进行可视化进度跟踪和偏差分析。

2.4 物流与运输(新兴应用)

这是无人机在油气领域一个令人兴奋的新兴应用方向,旨在解决“最后一公里”的物流难题。

场景痛点:对于偏远的海上平台或陆上钻井队,一个关键的小型备件损坏,可能意味着整个团队需要停工等待数小时甚至数天,直到船只或车辆将备件送达。

无人机解决方案:利用中型无人机,可以实现点对点的快速物资投送。例如,一个急需的传感器、一个特殊的工具、或是一份紧急的医疗用品,可以通过无人机在几十分钟内从陆上基地直接送达海上平台。

实践探索:已经有公司成功进行了从陆地向北海石油钻井平台进行按需无人机送货的试验,验证了其作为传统船只和直升机运输的有力补充手段的可行性。这不仅能避免长时间停工,在紧急医疗救援等场景下,更可能挽救生命。

💡 三、技术革新:专用化、智能化与自动化

为了在油气行业这种极端环境中生存并发挥最大效用,无人机自身也在经历着一场深刻的技术变革。它不再是消费级市场上的普通航拍器,而是朝着高度专用化、智能化和自动化的方向演进的工业级生产工具。

3.1 专用化与防爆设计

安全是进入油气场站的“准入证”。针对环境中存在的易燃易爆气体,无人机的防爆设计是其应用的前提。

遵循国际标准:专业的油气巡检无人机,其设计和制造必须严格遵循国际公认的防爆标准,如欧盟的ATEX指令或国际电工委员会的IECEx体系。这些标准根据危险环境的等级(如Zone 0, Zone 1, Zone 2)对设备提出了不同的防爆要求。

核心防爆技术:为了确保无人机在飞行过程中不会产生能够点燃气体的火花或高温,工程师们采用了多种技术手段:

无火花设计:采用高效的无刷直流电机,并对其进行特殊密封,消除电刷可能产生的火花。

电路本质安全(Intrinsically Safe):对无人机内部的电路进行特殊设计,限制其在任何故障状态下的电压和电流,使其能量低到不足以引燃爆炸性气体。

密封与隔离:将电池、飞控、图传等核心电子元件放置在密封的腔体内,与外部环境完全隔离。

防静电材料:机身外壳采用添加了导电填料的复合材料,防止在飞行或与物体接触时因摩擦产生静电积聚。

3.2 AI赋能的智能识别

无人机一次巡检就能产生数千张高清照片和数GB的视频数据。如果单靠人工去逐一查看,无异于大海捞针,效率低下且容易出错。人工智能(AI)的介入,让无人机从一个“数据采集器”升级为了一个“智能分析师”。

深度学习算法的应用:基于深度学习的图像识别算法(如卷积神经网络CNN)是实现智能识别的核心。通过用海量已标注的缺陷图片对算法进行“投喂”和训练,AI模型学会了如何自动识别各种特定的视觉特征。

自动化缺陷检测:在实际应用中,AI可以自动完成以下工作:

识别与定位:在成千上万张图片中,自动筛选出包含锈蚀、裂缝、油漆剥落、螺栓缺失、绝缘层破损等缺陷的图片,并精确定位缺陷在图片中的位置。

分类与评估:根据预设的标准,对识别出的缺陷进行自动分类(如腐蚀、泄漏),甚至进行初步的严重性评估(如轻度腐蚀、重度腐蚀)。

生成报告:自动将检测结果汇总成结构化的巡检报告,包含缺陷图片、位置信息和分类,将巡检员从繁琐的看图和报告撰写工作中解放出来,使其能专注于更复杂的分析和决策。

3.3 “无人机机巢”与自主飞行

要实现巡检的常态化和无人值守,就必须解决无人机的自动部署、续航和数据管理问题。“无人机自动机场/机巢”(Drone-in-a-Box)系统应运而生。

系统构成:一个典型的无人机机巢系统,就像一个功能完备的微型机场,通常包含:

一个坚固的、具备温控和防护能力的全天候机库。

自动开合的舱门和精准的自动起降平台。

一套机器人系统,用于自动更换电池或进行接触式/无线充电。

一个气象站,实时监测风速、降雨等环境参数。

高速数据链路,用于任务下发和数据自动上传。

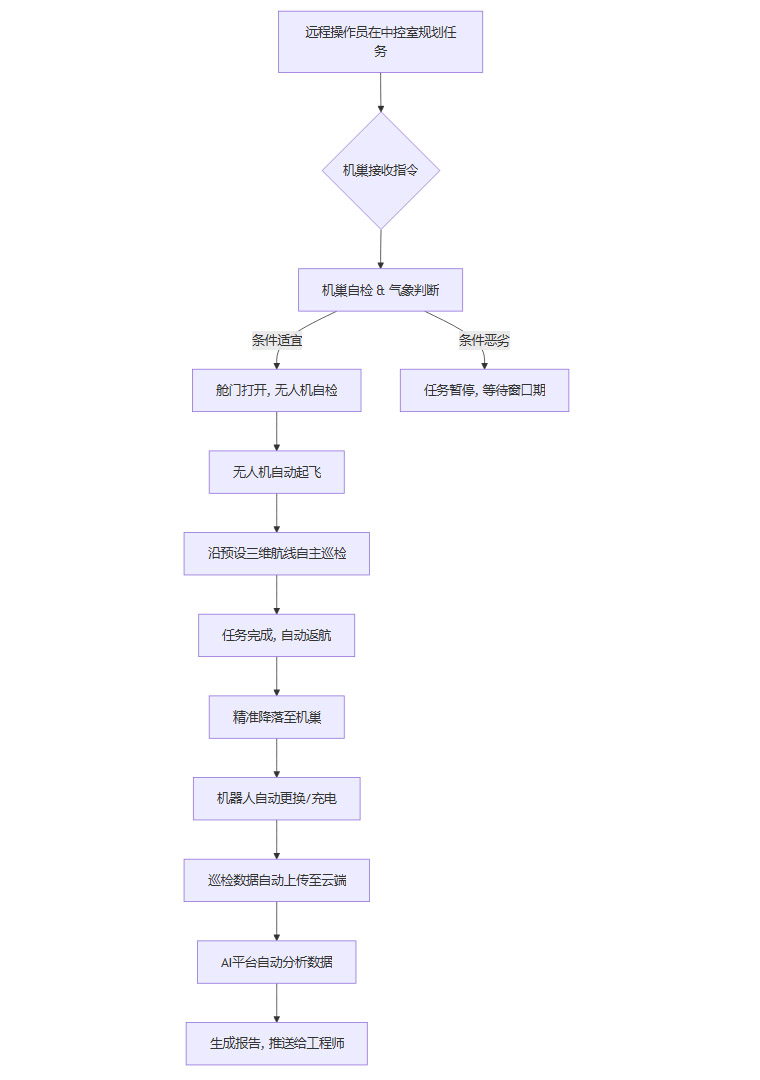

自主工作流程:

通过这种模式,操作员可以在数千公里外的总控中心,管理部署在全球各地的无人机机队,实现真正的无人值守和24/7全天候监控能力。

3.4 多传感器融合与数字孪生

单一传感器获取的信息是片面的。将无人机采集的多源数据进行融合,并与平台的**数字孪生(Digital Twin)**模型相结合,是发挥数据价值最大化的终极途径。

数据融合:将无人机采集的高清可见光影像、红外热成像图、LiDAR点云数据、气体浓度数据在统一的空间坐标系下进行配准和融合。这样,工程师可以在一个界面上,同时查看一个管道的视觉外观、表面温度、三维尺寸和周围的气体分布情况。

赋能数字孪生:数字孪生是物理资产在数字世界中的一个动态、实时的虚拟映射。无人机扮演了连接物理世界和数字世界的关键桥梁。

模型构建与更新:无人机采集的LiDAR和影像数据,是创建和持续更新高保真数字孪生模型的基础。

状态实时同步:巡检发现的腐蚀、裂纹等缺陷信息,可以实时标注在数字孪生模型上,使模型的健康状态与物理实体保持同步。

预测性维护:将历次巡检的数据输入数字孪生模型,结合材质、环境、工况等参数,可以进行腐蚀速率模拟、结构疲劳寿命预测。这使得平台能够在故障发生前的“黄金窗口期”发出预警,实现从“被动响应”到“主动防御”的根本性转变。

🌪️ 四、面临的挑战与未来展望

尽管无人机在油气领域的应用前景一片光明,但要实现大规模、常态化的部署,仍然需要克服一系列来自技术、环境和法规层面的挑战。

4.1 挑战重重,砥砺前行

恶劣环境适应性:海上平台是无人机的“炼狱”。持续的强风对无人机的飞控稳定性和抗风性能提出了极高要求。空气中高盐雾、高湿度的环境,对机身材料、电子元件的防腐蚀、防潮能力是严峻的考验。

信号与通信:钻井平台是一个巨大的钢结构“法拉第笼”,对GPS信号和无线电通信会产生严重的遮挡和多径干扰。在平台结构密集区或储罐内部飞行,无人机极易丢失定位信号,导致失控。这需要融合视觉定位(V-SLAM)、惯性导航(INS)、激光雷达等多源导航技术,以实现无GPS环境下的稳定飞行。

法规与空域管理:在大多数国家,超视距(BVLOS)飞行仍然受到严格的法规限制。对于广阔的陆上油田长输管线巡检,或从陆地到海上平台的远程飞行,获取BVLOS飞行许可的流程复杂且漫长,是规模化应用的一大障碍。

续航能力瓶颈:当前工业无人机主要依赖锂电池,其续航时间通常在30-60分钟之间。这个时长限制了单次作业的范围,对于动辄数十上百公里的长输管线巡检任务而言,显得力不从心,需要多次起降更换电池,影响了整体效率。

4.2 未来趋势,星辰大海

面对挑战,技术发展的脚步从未停歇。未来的油气无人机应用,将朝着更加协同、立体和持久的方向发展。

机群协同作业:单打独斗的时代正在过去。未来,由多架无人机组成的**无人机集群(蜂群)**将成为常态。它们可以协同对大面积油田进行快速测绘,或从不同角度同时对一个复杂结构进行建模,极大地提升作业效率和数据维度。

空-地-海一体化:无人机的视野在空中,但油气资产是立体的。未来的趋势是将无人机(空中)、地面机器人/巡检车(AGV)、水下机器人(ROV)进行联动,构建一个覆盖平台“水上-水面-水下”的立体化、全方位无人巡检体系。例如,无人机在空中发现管线异常,可以自动派遣地面机器人前往进行更近距离的接触式检测。

能源解决方案的突破:为了突破锂电池的续航瓶颈,业界正在积极探索新的能源解决方案。

氢燃料电池:具有能量密度高、加注速度快的优点,有望将无人机的续航时间提升至数小时,非常适合长距离管道巡检。

系留无人机:通过一根地面供电的线缆,可以实现24小时不间断的定点滞空监控,适用于关键区域的持续警戒。

无线充电/自主充电:结合无人机机巢,探索更高效的充电方式,减少两次任务之间的间隔时间。

结论

无人机,这个曾经更多出现在消费和娱乐领域的“玩具”,如今已经成长为油气行业不可或缺的“数字鹰眼”和高效生产力工具。它以一种冷静而强大的方式,直面行业最根本的安全、效率与成本挑战,并给出了令人信服的答案。从替代高危的人工作业,到实现全天候的自主巡检;从采集单一的影像,到构建动态的数字孪生,无人机技术正在由点到面,深刻地推动着这个传统行业的数字化转型。

当然,前方的道路并非一帆风顺。严酷的环境、复杂的信号、严格的法规以及自身的续航能力,都是这只“鹰”需要不断进化以克服的障碍。但可以预见,随着人工智能、5G通信、机器人技术和新能源技术的进一步融合与突破,无人机将在油气勘探与生产的广阔天地中飞得更高、看得更远、做得更多。它不仅仅是一个巡检工具,更是未来油气田实现少人化、无人化、智能化运营的核心组成部分,将引领整个行业迈向一个前所未有的安全、智能与可持续发展的新高度。

📢💻 【省心锐评】

技术是工具,核心是数据与决策。无人机把眼睛带到了人去不了的地方,但真正的价值,在于平台的大脑如何利用这些前所未有的信息。

.png)

评论