【摘要】AI正从内容创作者转变为任务执行官,这要求提示词工程进行根本性升级。探讨如何设计面向行动的提示词,通过结构化、分层与动态上下文,引导AI智能体实现规划、工具调用与多步任务执行,完成从“生成文本”到“解决问题”的飞跃。

引言

我们正处在一个技术范式剧烈变革的十字路口。曾几何时,我们与人工智能(AI)的互动,还停留在“请为我写一首关于月亮的诗”或“帮我总结这篇文章”的层面。AI如同一个博学但被动的图书馆员,静候我们的指令,然后吐出精致的内容。但现在,棋盘已经彻底翻转。

随着大语言模型(LLM)与AI智能体(Agent)技术的惊人发展,AI的角色正在发生一场深刻的革命。它不再仅仅是一个“内容生成器”,而是一个日益成熟的“任务执行者”。我们期待它能像一位真正的数字助理或业务伙伴那样,不仅仅是“会说话”,更要“会做事”。这意味着AI需要具备理解复杂目标、自主分解多步骤任务、灵活调用外部工具,并根据环境变化动态调整自身行为的能力。

这场从“生成”到“执行”的转变,也对我们与AI的沟通方式提出了前所未有的挑战。过去我们引以为傲的提示词工程(Prompt Engineering),那些专注于遣词造句以获取完美文本的技巧,在智能体时代显得力不从心。单一、静态的指令,无法驾驭一个需要规划、行动、反思的复杂系统。

因此,提示词工程本身必须进化。它需要从一种“提问的艺术”,升华为一门“为AI规划行动蓝图的科学”。这门新科学的核心,便是面向行动的提示词(Action-Oriented Prompts)。本文将深入探讨这一进化过程,解析如何通过结构化、动态化和系统化的设计,将简单的指令升级为驱动AI智能体高效完成任务的行动纲领,真正释放其作为任务执行伙伴的巨大潜力。

🎯 一、旧地图的失灵:传统提示词的边界

%20拷贝-qwdb.jpg)

在AI智能体的浪潮席卷而来之前,提示词工程的世界相对纯粹。它的核心任务是与一个封闭的、静态的大语言模型进行有效沟通。

1.1 传统提示词的黄金时代

传统提示词主要聚焦于如何精确地描述需求,从而引导模型生成高质量的文本或代码。它的应用场景非常明确,通常是一次性的、无状态的生成任务。

内容创作。比如,“写一篇关于低碳生活的社交媒体文案,风格活泼,包含三个实用建议”。

知识问答。比如,“解释一下什么是量子纠缠,用一个初中生能听懂的比喻”。

文本处理。比如,“将这段英文技术文档翻译成中文,并提取核心摘要”。

代码生成。比如,“用Python写一个函数,实现快速排序算法”。

在这些场景下,提示词的优劣直接决定了输出内容的质量。一个好的提示词,就像一位优秀的导演,能清晰地告诉演员(AI模型)需要扮演什么角色、说什么台词、用什么情绪。但是,这位导演的工作在喊出“Action”的那一刻,基本就结束了。

1.2 智能体时代的“水土不服”

当AI开始走出沙盒,尝试与真实世界交互时,传统提示词的局限性便暴露无遗。AI智能体不是一次性完成任务的演员,它更像一个需要在复杂环境中持续行动、解决问题的探险家。这位探险家需要的不是一句简单的“去寻找宝藏”,而是一份详尽的地图、一套求生工具和应对突发状况的行动预案。

传统提示词的局限性主要体现在以下几个方面。

无法处理多步骤任务。一个复杂的任务,比如“规划一次为期五天的东京家庭旅行”,包含了信息查询、预算控制、行程排序、预订建议等多个环节。一句简单的指令无法告诉AI应该先做什么、后做什么,以及每个步骤的标准是什么。

缺乏动态适应能力。真实世界是动态变化的。航班信息可能变更,酒店可能客满,景点可能临时关闭。传统提示词是静态的,它无法为AI提供一个根据实时反馈调整计划的机制。AI接到指令后,就像一辆设定好路线的无人车,一旦遇到路障就可能不知所措。

难以集成外部工具。智能体的核心能力之一是调用工具(Tool Calling)。它需要查询数据库、访问API、浏览网页来获取信息或执行操作。传统提示词本身并不包含如何与这些外部工具交互的规范,AI无法知道自己拥有哪些工具,以及在什么情况下应该使用它们。

缺乏自主规划与反思。智能体需要具备一定的自主性,即理解高层目标并将其分解为可执行子任务的能力。它还需要在行动后进行反思,评估结果是否符合预期,如果不符合,应该如何修正。单一指令无法激发这种深度的认知循环。

所以,智能体时代对AI的核心需求,已经从“知识的广度”转向了“行动的智慧”。它需要实现**“知行合一”**,不仅要知道“是什么”,更要懂得“怎么做”。这就要求我们必须为它提供一种全新的沟通语言,一种能够承载复杂逻辑、动态流程和行动策略的语言。

💡 二、新蓝图的构建:面向行动的提示词结构

为了满足智能体的需求,提示词的设计理念发生了根本性的转变。它不再是一个句子,而更像一个结构化的配置文件或一份详尽的行动蓝图。这种新型提示词通过模块化和分层设计,为AI智能体构建了一个清晰的认知与行动框架。

2.1 从线性到结构:提示词的模块化革命

面向行动的提示词,其核心思想是将一个模糊、复杂的任务,拆解成若干个功能明确、相互关联的有机模块。每个模块都向AI传递特定维度的信息,它们协同工作,共同驱动AI完成整个任务。

一个设计精良的结构化提示词,通常包含以下几个核心要素。

这种模块化的设计,将原本需要AI去“猜测”的隐性信息,全部变成了显性的、结构化的指令。AI不再需要耗费大量精力去理解一个模糊的自然语言问题,而是可以直接解析这份“配置文件”,从而将更多的计算资源投入到规划和执行本身。

2.2 从平面到立体:提示词的分层设计

在模块化的基础上,一些先进的提示词框架,如CAP框架(Core, Action, Constraint, Operation),进一步提出了分层设计的理念。这种设计将提示词的不同模块组织成一个具有逻辑层次的结构,为AI构建了一个从内到外的完整“人格”和行为准则。

我们可以用一个简单的比喻来理解这个分层结构。

核心层 (Core Layer)。这是AI的“灵魂”,定义了它的身份(Role)和核心目标(Goal)。它回答了最根本的问题“我是谁?”和“我的使命是什么?”。这一层是所有后续行为的基石。

能力层 (Action Layer)。这是AI的“工具箱”,规定了它拥有的技能(Skills)和可以调用的工具(Tools)。它回答了“我能做什么?”。这一层定义了AI与世界交互的能力边界。

约束层 (Constraint Layer)。这是AI的“行为准则”,设定了必须遵守的规则(Rules)和限制(Constraints)。它回答了“我不能做什么?”。这一层确保AI的行为是安全、可靠和合规的。

操作层 (Operation Layer)。这是AI的“行动手册”,详细描述了完成任务的工作流(Workflow)和输出格式(Output Format)。它回答了“我具体如何工作?”。这一层是指导AI执行任务的战术手册。

通过这样一种从“身份认同”到“具体操作”的层层递进的设计,我们为AI智能体创造了一条完整的控制链。它不再是一个简单的指令接收器,而是一个被赋予了明确身份、能力、边界和工作流程的、准自主的执行实体。这种设计思想,标志着我们与AI的交互,正从简单的“对话”走向深度的“配置”与“赋能”。

⚙️ 三、让蓝图动起来:动态交互与执行机制

%20拷贝-cbyp.jpg)

一份静态的、结构化的提示词蓝图,只是智能体成功的第一步。真正的挑战在于,如何让智能体在动态变化的环境中,有效地使用这份蓝图来指导自己的行动。这就需要引入动态上下文管理、工具调用机制以及反馈与自我调整的能力。

3.1 不断更新的地图:动态上下文工程

智能体在执行任务时,不能只依赖最初的那份“行动蓝图”。它需要一个能够实时更新的“任务简报”,这个简报就是动态上下文(Dynamic Context)。与传统提示词的静态输入不同,动态上下文是一个在任务执行过程中不断被填充和更新的信息集合。

一个典型的动态上下文可能包含以下内容。

初始提示词。这是任务的起点和基础框架。

对话历史。用户与智能体的多轮交互记录,帮助智能体理解用户的真实意图和补充信息。

工具调用结果。智能体调用外部工具(如搜索引擎、数据库)后返回的信息,这是它感知外部世界的主要方式。

外部知识库。通过**检索增强生成(RAG)**等技术,从企业文档、技术手册等私有知识库中实时检索到的相关信息。

用户画像与偏好。关于当前用户的历史行为、偏好设置等信息,让智能体的服务更加个性化。

自身状态记录。智能体对当前任务进展、已完成步骤、遇到的问题等的内部记录。

上下文工程(Context Engineering)正在成为比传统提示词工程更重要的领域。它的核心任务,就是设计一套高效的机制,在任务的每一步,为智能体动态地组装出最相关、最精炼的上下文信息。一个管理良好的上下文,就像一位优秀的领航员,能持续为智能体提供清晰的航向指引,帮助它在信息的海洋中做出正确的决策。

3.2 伸向世界的手:工具调用与API集成

如果说动态上下文是智能体的“大脑”,那么**工具调用(Tool Calling)**就是它伸向物理世界和数字世界的“双手”。没有工具,智能体就只是一个困在语言模型里的“思想家”,无法对外部世界产生实际影响。

面向行动的提示词,必须清晰地声明智能体可以使用的工具集。这通常通过在提示词的“技能”或“工具”模块中定义来实现。

json

"tools": [

{

"type": "function",

"function": {

"name": "get_stock_price",

"description": "获取指定股票代码的最新价格",

"parameters": {

"type": "object",

"properties": {

"symbol": {

"type": "string",

"description": "股票代码, 例如 'AAPL' 或 'GOOG'"

}

},

"required": ["symbol"]

}

}

}

]

当智能体在其内部推理中认为需要获取股价信息时,它会生成一个符合上述定义的函数调用请求。外部的执行环境(Orchestrator)会捕捉到这个请求,实际执行相应的API调用,然后将结果(比如{"price": 180.50})返回给智能体,并注入其动态上下文中。智能体接收到这个新信息后,就可以继续下一步的推理和行动。

3.3 行动中的思考:反馈与自我调整

一个真正智能的执行者,不仅要会行动,更要会从行动中学习和调整。这就引出了智能体执行机制中的一个核心概念——反馈循环(Feedback Loop)。

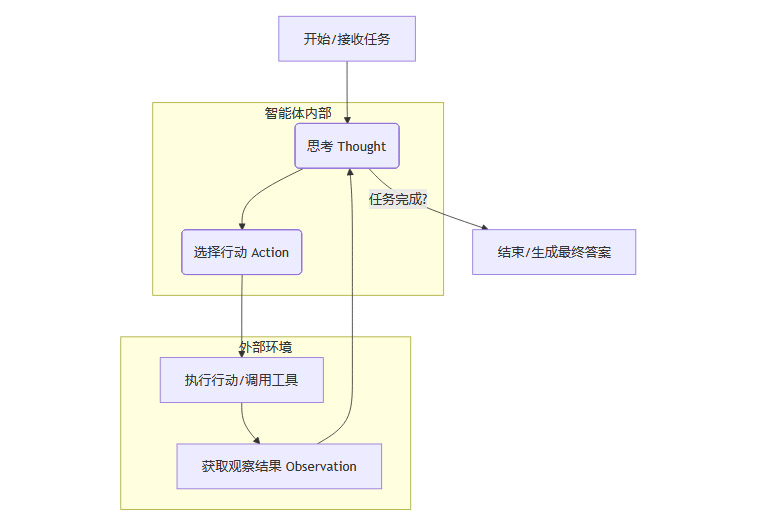

目前,业界最主流的智能体执行框架之一是ReAct(Reason + Act)。这个框架的设计思想,就是将“思考”和“行动”紧密地交织在一起,形成一个持续的循环。

下面是ReAct框架的执行流程,可以用一个流程图来清晰地展示。

这个流程可以解读为。

思考 (Thought)。智能体首先分析当前的目标和上下文,进行内部推理。“我现在的目标是什么?我已经知道了什么?我还需要知道什么?下一步最合理的行动是什么?”

行动 (Action)。根据思考的结果,智能体决定采取一个具体的行动。这个行动可能是在内部生成一段文本,也可能是决定调用一个外部工具。

观察 (Observation)。行动被执行后,智能体会从外部环境获得一个结果或反馈。比如,调用搜索引擎后得到搜索结果,或者执行代码后得到运行输出。

循环。这个观察结果会作为新的信息,被添加到智能体的动态上下文中,然后智能体回到第一步,开始新一轮的“思考-行动-观察”循环。

这个循环会一直持续,直到智能体认为已经收集到足够的信息,可以完成最终任务为止。ReAct框架赋予了智能体一种试错和迭代的能力。如果某一步行动没有得到预期的结果,它可以在下一轮的思考中意识到问题,并尝试其他的行动方案。这种基于反馈的自我调整机制,极大地提升了智能体在处理复杂和不确定性任务时的鲁棒性。

🚀 四、实践者的工具箱:主流框架与设计模式

%20拷贝-ybzi.jpg)

理论的进化最终要落实到实践中。为了帮助开发者和使用者更好地设计面向行动的提示词,社区已经总结出了一系列行之有效的框架和设计模式。它们就像是不同规格的“扳手”和“螺丝刀”,适用于解决不同类型的问题。

4.1 简洁高效的入门框架

对于一些相对简单的任务,我们可以使用一些轻量级的框架来快速构建提示词。

APE框架。这个框架非常直观,它要求提示词包含三个核心要素。

Action(行动)。明确告诉AI需要做什么。

Purpose(目的)。解释为什么要做这件事,提供背景和动机。

Expectation(期望)。清晰描述你期望得到的结果是什么样的。

这个框架的核心是让AI不仅知道“做什么”,还知道“为什么做”和“做到什么程度”,有助于减少误解。

4.2 全面系统的专业框架

对于需要高度定制化和控制的复杂智能体,则需要更系统化的框架。

CAP框架。正如前文所述,CAP框架通过**核心(Core)、能力(Action)、约束(Constraint)、操作(Operation)**四个层次,提供了一个构建完整智能体“人格”和行为体系的全面解决方案。它特别适合用于开发需要长期稳定运行、行为必须高度可控的企业级AI应用。

4.3 驱动执行的核心模式

除了整体的框架,还有一些侧重于执行逻辑的设计模式,它们决定了智能体如何思考和行动。

ReAct模式 (Reason + Act)。这是目前应用最广泛的模式。它强调**“思考-行动-观察”**的紧密循环,让智能体在每一步行动前后都有一个明确的推理过程。这种模式非常适合需要与外部环境频繁交互、进行探索性任务的场景,比如网络信息检索、自动化测试等。它的优点是灵活性高,适应性强;缺点是可能会因为频繁的思考和交互,导致执行时间和成本增加。

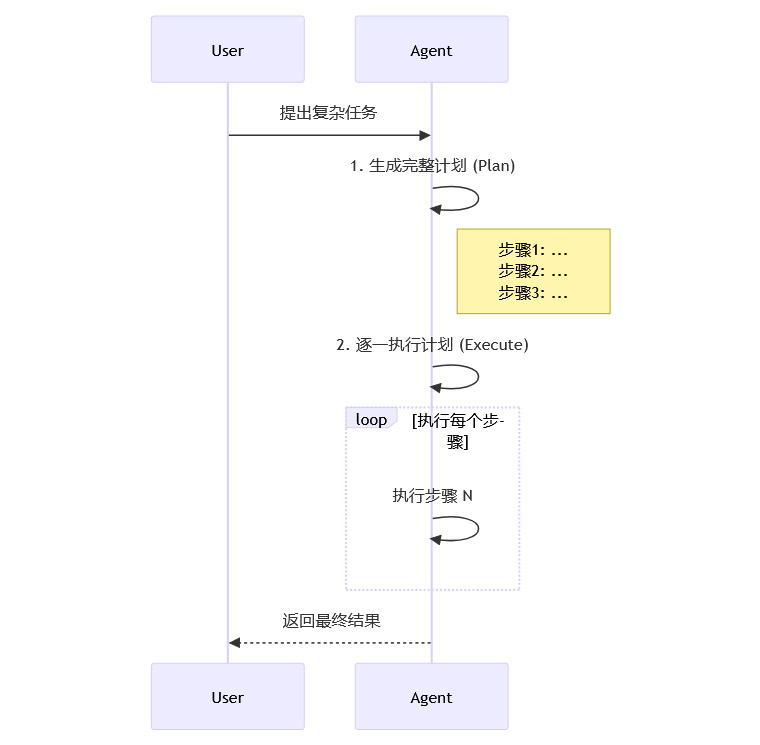

Plan-and-Execute模式。这种模式采取了另一种策略。它要求智能体在开始任何实际行动之前,首先生成一个完整的、详细的行动计划。这个计划通常是一个包含多个步骤的列表。然后,智能体再按照这个计划,一步一步地执行下去。

这种“先规划,后执行”的模式,优点在于结构清晰,任务的全局路径一目了然,有助于提升复杂任务的最终准确率,特别是在那些步骤之间依赖性强、不适合频繁试错的任务中。但它的缺点是灵活性稍差,一旦最初的计划有误,或者外部环境发生重大变化,可能难以中途调整。

在实践中,很多高级智能体系统会将这两种模式结合起来,形成一种混合模式。比如,先用Plan-and-Execute模式生成一个高层级的战略规划,然后在执行每个具体步骤时,再采用ReAct模式进行战术层面的灵活调整。

4.4 一个融合的实践模板

下面是一个融合了多种框架要素的、面向行动的提示词模板。它展示了如何将理论应用到具体的任务设计中。

🧑💻 角色:资深电商平台数据分析师

📄 背景

- 你正在为一家快速发展的时尚电商平台工作。

- 公司最近进行了一次大规模的夏季促销活动,管理层希望了解活动效果,并为下一次活动提供数据支持。

🎯 目标

- 深入分析本次夏季促销活动的用户行为数据,找出影响用户转化率的关键驱动因素,并提出至少三条可行的优化建议。

🛠️ 技能与工具

- 内部技能: 你精通数据清洗、统计分析、用户分群和数据可视化。

- 外部工具:

-

sql_runner: 你可以调用此工具,通过编写SQL查询来访问公司的销售数据库(`sales_db`)。-

chart_generator: 你可以调用此工具,将数据生成为柱状图、折线图或饼图。⚖️ 约束

- 数据隐私: 在任何情况下,都不得查询或泄露用户的个人身份信息(如姓名、电话、地址)。

- 数据范围: 分析的数据仅限于本次夏季促销活动期间(2024年6月1日 至 2024年6月30日)。

- 客观性: 所有结论和建议都必须基于数据,避免主观臆测。

🗺️ 工作流 (采用Plan-and-Execute模式)

1. 初步规划: 首先,制定一个详细的数据分析计划,列出你需要查询的关键指标和分析维度。

2. 数据提取: 调用`sql_runner`工具,从`sales_db`中提取所需的用户行为数据和销售数据。

3. 数据处理与分析: 对提取的数据进行清洗和预处理。计算关键指标,如总体转化率、不同渠道的转化率、新老用户的转化率对比等。

4. 关键因素挖掘: 深入分析数据,尝试找出与高转化率显著相关的因素(例如,优惠券使用、特定商品类别、用户访问时段等)。

5. 数据可视化: 调用`chart_generator`工具,将你的核心发现制作成清晰的图表。

6. 报告撰写: 综合所有分析结果,撰写最终的分析报告。

📝 输出格式

- 请以标准的Markdown格式输出完整的分析报告。

- 报告必须包含以下部分:

1. 摘要: 简要概括核心发现和建议。

2. 数据总览: 以表格形式展示关键性能指标(KPIs)。

3. 深度分析: 包含至少两个由`chart_generator`生成的可视化图表,并配以详细的文字解读。

4. 结论与建议: 清晰地列出你的最终结论,并提出三条具体、可操作的优化建议。

这个模板清晰地展示了如何将一个复杂的商业分析任务,转化为AI智能体可以理解和执行的结构化指令。它不仅告诉AI“做什么”,更重要的是,它提供了完成任务所需的全部上下文、工具、规则和流程。

展望:从提示词到“世界模型”

我们今天所讨论的面向行动的提示词,可能只是通往更高级人机协作形态的一个过渡阶段。未来的趋势,是从设计孤立的“提示词”,走向构建一个动态、持久、可进化的“上下文系统”。

这个系统将不再是一次性的指令,而更像为AI智能体构建的一个小型“世界模型”。它会融合企业的业务流程、可用的工具链、实时更新的知识库、长期的用户偏好记忆,以及组织内部的规则与文化。AI智能体将沉浸在这个为它量身定制的“世界”中,持续地感知、学习和行动。

长期记忆与实时检索将成为这个系统的核心。借助RAG等技术,AI可以随时访问最新的外部数据和内部知识,确保其决策不是基于过时的、静态的模型知识。它能够记住与特定用户的每一次互动,从而提供真正个性化和连贯的服务。

到那时,“提示词工程”这个术语本身可能会逐渐淡出我们的视野。取而代之的,将是一种更宏大的“智能体架构设计”或“上下文工程”。我们的工作重点,将从“如何巧妙地提问”,转变为“如何为AI构建一个信息丰富、规则清晰、目标明确的数字化工作环境”。

结论

AI智能体时代的到来,正在深刻地重塑我们与技术的协作关系。AI正从一个博学的“对话者”,进化为一个能干的“行动者”。这场进化,要求我们必须同步升级我们的沟通范式。

我们已经看到,提示词工程正在经历一场从“艺术”到“科学”的蜕变。它不再是简单的遣词造句,而是一门复杂的系统工程。通过结构化、分层化、动态化的设计,我们能够将模糊的人类意图,转化为AI可以精确理解和执行的行动蓝图。掌握面向行动的提示词设计,就是掌握了开启AI智能体巨大潜能的钥匙。

这条路还很长,充满了挑战与机遇。但有一点是明确的,当我们学会如何更好地与这些日益强大的数字伙伴沟通与协作时,我们也就为自己打开了一扇通往更高效率、更强创造力的未来之门。AI将不再仅仅是一个生成内容的工具,而是成为我们解决复杂问题、完成宏大任务时,不可或DEN缺的得力伙伴。

📢💻 【省心锐评】

抛弃“炼丹式”的玄学调参吧。智能体时代的提示词,是严肃的系统工程。它定义了AI的身份、权限和行动逻辑,本质上是在代码之外,为AI编写一本清晰、高效的“行为说明书”。

.png)

评论